发热fare

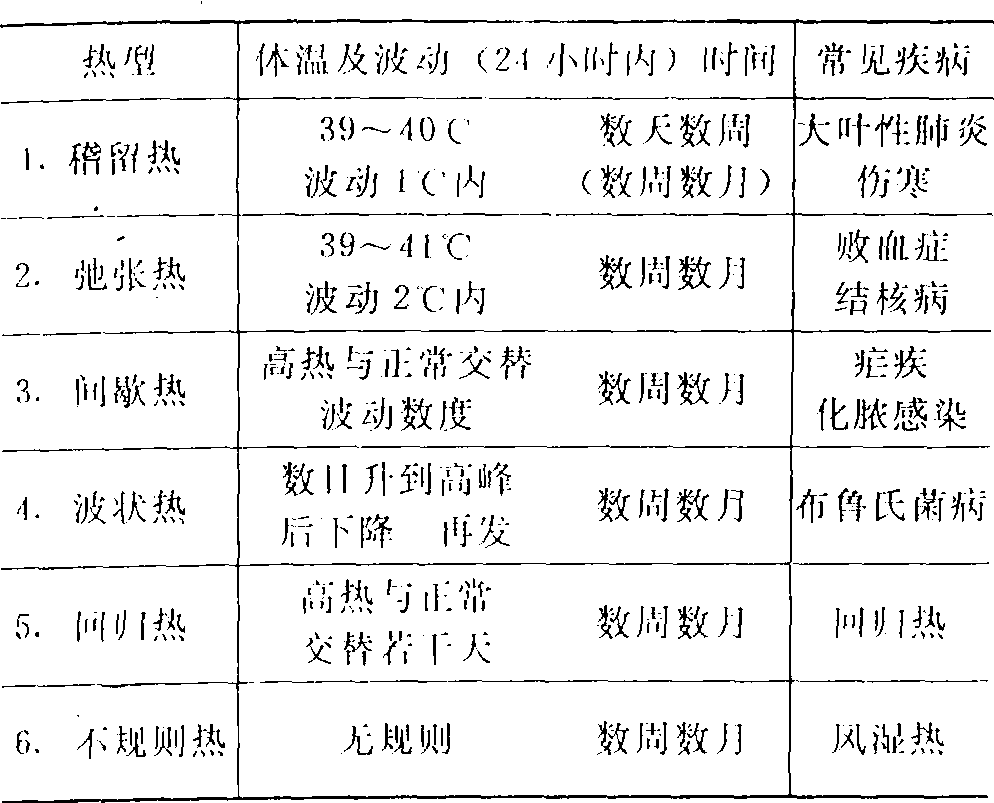

致热原作用于体温调节中枢或体温调节中枢本身功能紊乱使体温超出正常范围的现象。发热是人体对致病因子的一种全身性反应。一般认为口腔温度在37.3℃以上,或直肠内温度超过37.6℃以上一昼夜间波动在1℃以上时,可判为发热。引起发热的病因很多,可区分为感染性与非感染性发热两大类。感染性发热占绝大多数,包括各种急、慢性传染病和全身或局灶性感染。能引起发热的物质称为致热源,分为内源性(机体内物质)和外源性(细菌、病毒等)两种。非感染性发热包括:无菌性坏死物质的吸收;抗原—抗体复合物反应;内分泌与代谢障碍;体温调节中枢功能失调如中暑;植物神经功能紊乱。按发热的高低可分为:低热(37.4~38℃)、中等度热(38~39℃)、高热(39~41℃)、超高热(41℃以上)。根据体温变化曲线的特征,热型可分为以下6种(见下表)。体温曲线的形式与人体反应性有关,并受治疗的影响。因此,未经治疗时才可能发现典型热型。高热常伴有寒战、疱疹、结膜充血、皮疹、淋巴结肿大,肝、脾肿大,关节疼痛等。实验室中血象、血沉、血 (骨髓)培养有助于诊断。高热时,大量排汗应及时补充水盐,补充蛋白质,糖等高营养物质,并积极去除原发疾病。

发热

体温异常升高。小儿时期正常体温可波动于一定范围,一昼夜之间的生理性波动在1℃左右。短暂的体温波动,全身情况良好,又无自觉症状,可不考虑为病态。用腋下表测得的腋下体温一般为36℃—37℃。喂奶或饭后、运动、哭闹、衣被过厚、室温过高,均可使小儿体温暂时升高到37.5℃左右,尤其是新生儿或小婴儿更易受上述因素的影响;相反,饥饿、保暖不够、体弱少动等,可使体温一时降至35℃以下。临床上“低热”是指体温波动在37.5℃—38.0℃左右;“高热”是指体温39℃以上。可致发热的原因可分为感染性与非感染性两类。

❶感染性:一般认为发热是人体对感染的一种反射性反应,体温升高可促使体内抗体的生成,促进吞噬细胞的活动,有利于消灭入侵的细菌、病毒等病原体。

❷非感染性:除感染外,组织破坏或坏死(烧伤、骨折、癌肿等)、大量失血或失水、严重惊厥、中暑、接种疫苗、内分泌功能异常、先天性皮肤疾患等,也可引起发热。高热对人体可产生不良的影响,主要表现在:

❶增加体内物质的消耗:高热使各种营养素的代谢增加,氧消耗量也增多。体温每升高1℃,基础代谢增高13%。

❷减弱消化功能:高热可影响酶的活性,使消化功能减弱,可致腹泻、脱水,进一步发生代谢障碍。

❸增加心脏负担:由于氧消耗增加和产热过多,需加速散热,因而心跳加快(体温每升高1℃,心搏加快约15次/分),表皮血管扩张,使心脏负担加重。

❹使大脑皮质过度兴奋或抑制:婴幼儿神经系统发育尚未完善,高热可使病儿烦躁、惊厥或谵语、昏睡、昏迷。因此高热应采取物理降温、药物降温等对症疗法。

发热fare

体温异常升高。小儿时期正常体温可波动于一定范围,一昼夜之间的生理性波动在1℃左右。短暂的体温波动,全身情况良好,又无自觉症状,可不考虑为病态。用腋下表测得的腋下体温一般为36~37℃。喂奶或饭后、运动、哭闹、衣服过厚、室温过高,均可使小儿体温暂时升高到37.5℃左右,尤其是新生儿或小婴儿更易受上述因素的影响;相反,饥饿、保暖不够、体弱少动等,可使体温一时降至35℃以下。临床上 “低热”是指体温波动在37.5~38.0℃左右;“高热”是指体温在39℃以上。可致发热的原因可分为感染性与非感染性两类。

❶感染性:一般认为发热是人体对感染的一种反射性反应,体温升高,可促使体内抗体的生成,促进吞噬细胞的活动,有利于消灭入侵的细菌、病毒等病原体。

❷非感染性:除感染外,组织破坏或坏死(烧伤、骨折、癌肿等)、大量失血或失水、严重惊厥、中暑、接种疫苗、内分泌功能异常、先天性皮肤疾患等也可引起发热。高热对人体可产生不良影响,主要表现在:

❶增加体内物质的消耗。高热使各种营养素的代谢增加,氧消耗量也增加。体温每升高1℃,基础代谢增高13%。

❷减弱消化功能。高热可影响酶的活性,使消化功能减弱,可致腹泻、脱水,进一步发生代谢障碍。

❸增加心脏负担。由于氧消耗增加和产热过多,需加速散热,因而心跳加快(体温每升高1℃,心搏加快约15次/分),表皮血管扩张,使心脏负担加重。

❹使大脑皮质过度兴奋或抑制。婴幼儿神经系统发育尚未完善,高热可使病儿烦躁、惊厥或谵语、昏睡、昏迷。因此高热应采取物理降温、药物降温等对症疗法。

发热fever

又称致热原性发热。各种致热原作用于体温调节中枢,使调定点上移、导致调节性体温升高的病理过程。仅有体温过高(hyperthermia)不一定都是发热,如热射病(heatstroke)是因外界环境温、湿度过高导致机体散热困难而引起体温上升。发热可分感染性和非感染性两种,在家畜传染病中最常见。临床上一般可分:体温上升期、高温持续期和体温下降期3个时期。发热可以反映体内病变的发展情况,在一些疾病中所出现的典型热型,有助于疾病的诊断。但体温超过正常的5℃常会致死。可针对原发病采取治疗措施,也可用解热药。

发热

体温超过正常值,即腋下、口腔、直肠内温度,分别超过37℃、37.5℃、38℃。临床上分低热(37.1~38℃);中度发热(38.1~39℃);高热(39.1~41℃);超高热(41℃以上)。发热过程分体温上升期、高热持续期和体温下降期3个阶段。热型中,稽留热的特点是体温持续39~40℃,24 h波动不超过1 ℃;弛张热体温达39℃以上,24 h内体温波动大于2℃。

- 《长门赋》真伪辨

- 《闹天宫》及猴儿戏

- 《阿q正传》

- 《阿q正传》插图

- 《阿哥啊!追》

- 《阿瑟·韦理的〈论语〉英文译注本》

- 《阿迪·格兰特·萨赫布》

- 《陈

.jpg) 农书》

农书》 - 《降d大调(雨滴)前奏曲》

- 《陕西暂行婚姻条例》和《陕西暂行婚姻条例细则》

- 《陶庵梦忆·自序》

- 《陶行知全集》(1~12卷)篇目索引

- 《隋书·经籍志》

- 《雅丽,你在哪里》

- 《集体合同》制度

- 《集邮》杂志

- 《青年文艺》新一卷

- 《韩愈柳宗元文选》的俄译及评论

- 《颜氏家训·文章篇》

- 《马丁·伊登》

- 《马克思、恩格斯、列宁论无产阶级专政》名词解释

- 《马克思主义哲学学习纲要》名词解释和难点注释

- 《马克思恩格斯选集》历史词典

- 《马克思恩格斯选集》文学典故注释

- 《马克思恩格斯选集》短句速查手册