听觉tingjue

声音通过听觉系统的感受和分析引起的感觉。外界声波进入外耳道,引起鼓膜振动。鼓膜的振动频率与声波频率一致,振幅决定于声波强度。当鼓膜作内外方向振动时,通过三块听小骨的传递,使抵在前庭窗上的镫骨底板振动,引起内耳前庭阶外淋巴液振动。使前庭膜、蜗管内淋巴、基底膜、鼓阶外淋巴,以及圆窗膜相继发生振动。基底膜的振动使螺旋器的毛细胞与盖膜相对位置不断变化,引起毛细胞发出神经冲动,使耳蜗神经纤维产生动作电位。传至延髓,再经中脑下丘到内侧膝状体,最后到大脑皮质的颞叶,形成听觉。声音频率的高低即为音调的高低,正常人能感受的范围为20~20000赫;声音的强度即为响度,人能感受的最弱的声音强度约为0.0002达因/厘米2,比它强100万倍的声音,人仍可耐受。人对声调频率和强度都有很高的辨别能力。听觉有适应及疲劳等生理现象。中耳鼓膜或听骨链损伤或障碍所引起的听力下降,称为传导性耳聋。内耳螺旋器、蜗神经和中枢神经出现病变,称神经性耳聋。正常情况下,声波主要通过空气传导,听骨链出现功能障碍的病人,也可通过发声物体直接与颅骨接触而使声波传到内耳,引起听觉。此法可用以鉴别传导性耳聋和神经性耳聋。

听觉tingjue

个体对声波物理特性的反映。正常成人能对频率为16~20000赫的声波产生听觉。听觉可分为三种形式:言语听觉、乐音听觉和噪音听觉。听觉的生理过程为:声波从外耳传入,引起鼓膜振动,通过中耳听小骨的振动引起耳蜗内感觉细胞兴奋,经听神经传入大脑皮层的听觉中枢,引起听觉。听觉的传导通路是双侧性的,即两耳所接受的声音信息不仅传到同侧大脑皮层,而且传到对侧大脑皮层。

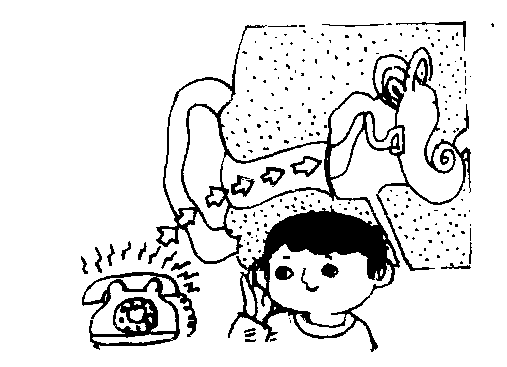

听觉tingjue

辨别外界物体声音特性的感觉(见图)。外界声波进入外耳道,引起鼓膜振动,再通过三块听小骨的传递,引起内耳淋巴液的振动。三块听小骨组成的杠杆系统,一方面增强振动力量,减少振动幅度。另一方面,能把面积较大的鼓膜振动力量集中在面积很小的前庭窗上,有效地引起内淋巴液的振动,从而引起感音器的兴奋。兴奋信息经听神经传到大脑皮层的听觉中枢,就产生听觉。人的耳朵能感受到的频率范围为每秒16~20 000次振动的声音,如果低于或超过这个范围,就听不到了。人们平时听到最舒服的声音振动范围是每秒250~4 000次。正常的听觉还能分辨两个差别很细微的声音,以及辨别声音来源的方向。

听觉

听觉Tingjue

人耳接受声音刺激而辨别出声源的音强、音调及音色等特性的感觉。听觉的适宜刺激是频率在20—20 000Hz(赫兹)范围内的声波。声波频率决定了音调的感觉,使我们能分辨声音是高还是低;声音的强度则引起我们响度的感觉,我们能分辨声音是轻微的还是响亮的。不同频率的声音,刺激度一样,感到的响度却不一样,高频和低频声不如中频声响度高。此外,单一频率的声波产生的乐音(纯音)并不常见,一般的乐音由多个声波合成,包括一个单纯的基音和若干个声波频率为基音的倍数的陪音,前者决定音调,后者决定音色。不同乐器演奏同一音符,音色是不一样的,分辨音调、音色及音强的能力是音乐才能的基础。另外,波形不规则的声波能产生噪音的感觉。听觉的产生,是因为声波刺激作用于内耳的基底膜上的毛细胞,产生神经兴奋通过听视神经传达到大脑皮层的颞叶。

听觉

见“心理学”中的“听觉”。

听觉

见“生物”中的“听觉”。

听觉

辨别物体振动特性的感觉。适宜刺激为16—2万赫的声波。声波从外耳传入,作用于鼓膜而使其振动,再通过中耳听小骨系统的振动引起耳蜗内感觉细胞的兴奋,经听神经传入位于大脑皮层颞叶的听觉中枢而产生听觉。听觉是听分析器活动的结果。它不仅能感受物体振动的声波,同时还能辨别声源的方位。

听觉

指辨别外界物体声音特性的感觉。物体振动所引起的空气波动(声波)通过外耳作用于鼓膜使其振动,进而通过听小骨的振动引起耳蜗内感觉细胞兴奋,此兴奋经听神经传入大脑皮层颞叶的听区而形成听觉。听觉是整个听觉分析器活动的结果。人类听觉分析器能感受每秒钟20~20000次振动的声波,能分辨两个差别很细微的声音,还能辨声源的方向。听觉对人类互通信息、交流思想和认识自然具有重要意义。

听觉hearing

一定频率范围内的声波刺激听觉器官,并通过中枢听觉系统的分析和综合所产生的感觉。耳蜗的毛细胞是听觉感受器,可将声波转换为神经冲动,传入到中枢神经系统的有关中枢,最后产生听觉。