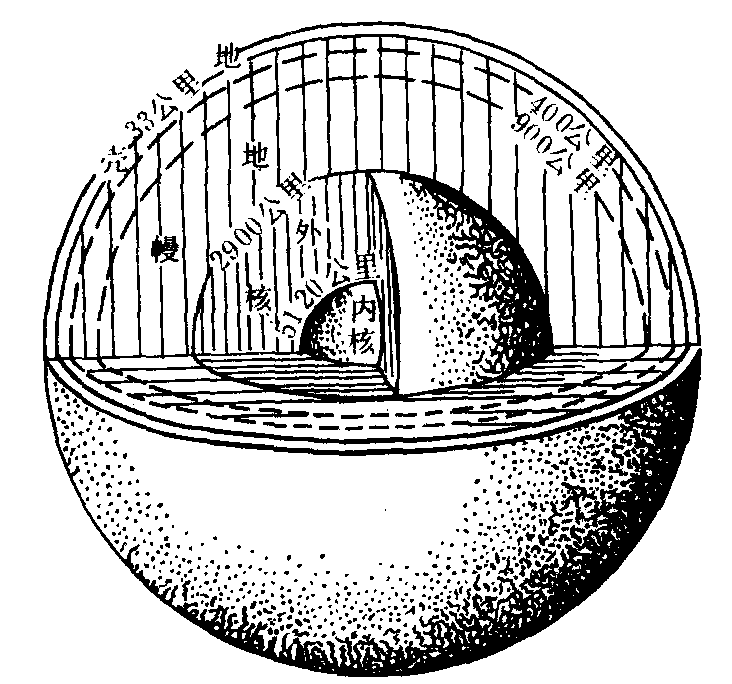

地球的内部构造Diqiu de neibugouzao

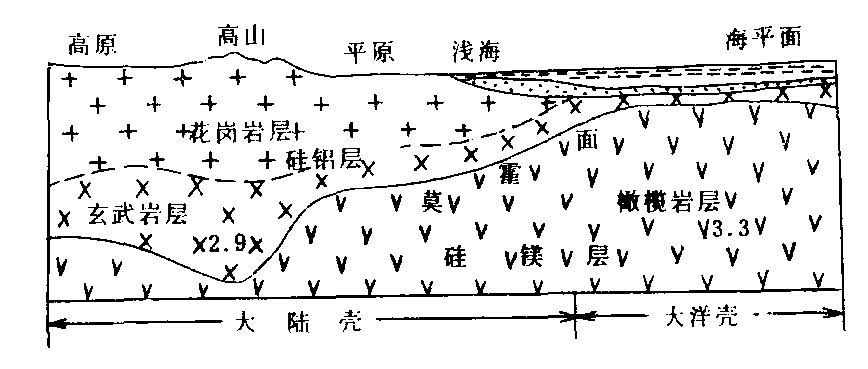

由地表至地核的构造。地球内部的构造不可能直接观察,主要利用地震波在地球内部的传播情况来间接地推测。大约从地表向下平均33公里深处,地震波纵波速度为7.6公里/秒,横波为4.2公里/秒,再向下纵波急增到8.1公里/秒,横波为4.6公里/秒。这个波速不连续面称为莫霍洛维奇不连续面,简称莫霍面。在距地表2 900公里深处纵波速度由13.64公里/秒突然降为8.1公里/秒,而横波至此完全消失,这个不连续面称为古登堡面。根据这两个不连续面所反映地球内部构造的情况,可将其划分出三个圈层:地壳、地幔和地核(如图)。❶地壳。位于莫霍面以上部分称为地壳。地壳表层岩石平均密度2.65克/立方厘米,处在常温常压下。地壳底部密度增加到2. 9克/立方厘米,温度可达1 000℃左右,压力可达1万多个大气压。地壳又可分为大陆型和大洋型两种,大陆型地壳厚度较大,平均约33公里,高山地区厚度更大,我国天山及西藏地区可达70公里厚。大洋型地壳厚度小,平均只有7. 3公里。地壳的总体积约为地球体积的1%,其总质量只占地球总质量的0. 8%。地壳的上层主要由花岗岩和沉积岩组成,称为花岗岩层,在山区厚达40公里,在平原仅为10公里左右,在大洋底则很薄,甚至缺失。地壳的下层主要由玄武岩组成,称为玄武岩层,在陆地上较厚,可达30公里,在深海盆底仅为5—8公里厚。因为这两层的化学成分都是以硅铝为主,总称为硅铝层。地壳之下为橄榄岩层,密度较大,属地幔上部,因铁、镁含量较高,又称硅镁层(如图)。

❷地幔。指莫霍面以下古登堡面以上的圈层,底界为2 900公里,其体积占地球总体积的82%,质量占67.8%,物质密度从上部的3. 32克/立方厘米向下递增到5.66克/立方厘米,底界面上压力可达140万个大气压,温度从上部的1 200℃到下部增到2000℃。按地震波变化,在地面下984公里深处有个分界面,把地幔分为上地幔和下地幔。上地幔具有橄榄岩性质,称为橄榄岩层。在距地表50—250公里范围内存在一个低速层,称为软流层,它可能是岩浆的发源地,地壳运动、岩浆活动、火山喷发和地震都可能与此层有关,特别是中源和深源地震的震源都发生在上地幔中。下地幔主要由金属硫化物和氧化物组成,因铁镍成分显著增加,又称为金属硫化物——氧化物层。

❸地核。古登堡面以下到地心称为地核。根据纵波的变化情况又可分为外核、过渡层和内核。据推测地核物质非常致密,密度达9.7—17.9克/立方厘米。地核体积仅占整个地球的17%,但其重量却占31.5%。地核内压力可达300—360万个大气压,温度为2 000—3 000℃,最高不超过5 000℃。关于地核的物质状态,有人认为接近液态,有人认为大概是固态,也有人主张是超固态物质。多数人认为地核的化学成分为铁镍物质组成,类似于铁镍陨石的成分,称为铁镍地核说。

地球内部圈层构造示意图

地壳构造示意图