坎儿井

新疆古老的地下引水工程——坎儿井,以吐鲁番盆地为最多。据统计,共有1158条,如果连接起来,长度可达5000多公里,等于从乌鲁木齐通到哈尔滨的里程,坎儿井将地下潜流水通过地下渠道,引上地面使用它和长城、京杭大运河并称为“中国古代三大工程”。

现在专门为旅行者参观的“坎儿井游乐场”,位于吐鲁番市区9公里的地方。

地址:新城西门888号 邮编:838000

电话:86-995-8557206

059 坎儿井

新疆维吾尔、回、汉等族人民,挖掘地下渠道,引出地下水灌溉农田的水利设施。古称“井渠”,汉代陕西龙首渠即是。史学家一般认为坎儿井是汉代穿井技术传到新疆后,由新疆各族人民根据当地条件发展而成。主要流行于吐鲁番、哈密一带干旱地区,在阜康、奇台、皮山、库车、喀什等地及陕、甘部分地区也有少量坎儿井或遗迹。新疆多雪,山上积雪融化后渗入砾石层汇成地下伏流。人们在这个含水层凿暗渠集水和送水,再由明渠将水引出地面。暗渠长短不一,长者十多公里。在暗渠上面每隔10—30米挖一竖井,为出土口和通风口。暗渠上游竖井深可达百多米,下游达十几米,至出口处只有几米,并与小储水池相接,将水引出地面。这种水利设施,不用动力即可引水灌溉农田。水经地下暗渠流动,减少蒸发,非常方便,利于干旱地区的农业的发展。虽然挖掘工程浩大,但一经建成即可长期使用。仅吐鲁番、托克逊、鄯善、哈密四县即有坎儿井1600多条,长达3000多公里,可灌其70%的农田。在中亚和西南亚地区,也有坎儿井,称为卡瑞孜(Karez),但有其自己的特点。

坎儿井Kan'er well

利用具有若干竖井的地下暗渠汇集地下水,流出地面灌溉农田的水利工程。简称坎井,坎或卡。是气候干旱、蒸发量大、高山融雪水渗入多的地区的重要水利设施。

坎儿井起源很早,公元前8世纪今伊朗境内已有类似坎儿井的卡斯(Karez)井。公元前6世纪遍及全境,现代仍有2万多条,灌溉面积占伊朗总灌溉面积的一半。摩洛哥、阿尔及利亚、阿富汗等国都有分布。中国在公元前2世纪修建龙首渠(今陕西省澄城、大荔一带)通过商颜山一段时,改明渠为暗渠,用竖井出渣、出料、通风、采光,开挖暗渠10余里,是中国坎儿井的前身。清道光二十五年(1845年)林则徐谪戍新疆时,大力提倡推广坎儿井,天山南、北麓,昆仑山北麓都有分布。20世纪50年代末,新疆有坎儿井1600余条,吐鲁番占一半以上,灌溉着盆地内的大部分耕地。

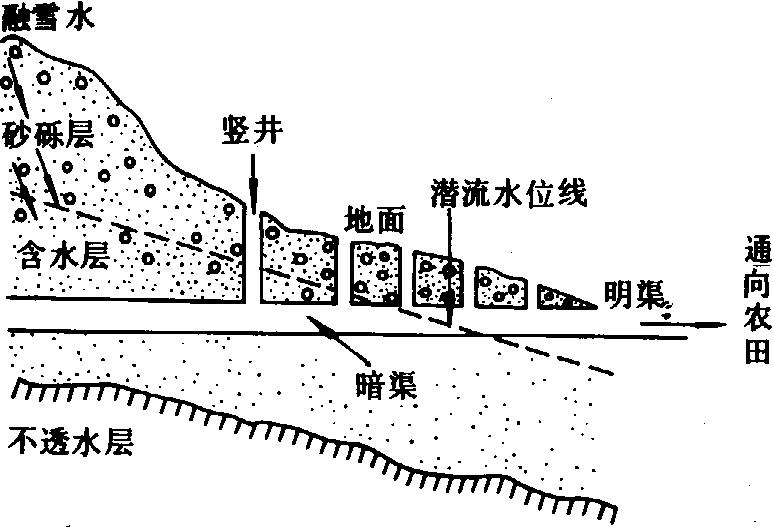

坎儿井一般沿地面坡度布置,由竖井和暗渠两部分组成(见图)。竖井垂直于地面,供开挖暗渠时定位、出土、通风、采光及成井后供检查维修使用。竖井深度由潜水深度决定,竖井间距下游15~50米,上游50~100米,横断面有矩形、圆形和方形多种。暗渠起截引地下水及输水作用。上段截引地下水部分,需在潜水位以下开挖, 其余为输水部分, 在潜水位以上开挖。暗渠沿地面坡降布置, 同地下潜流流向一致, 坡降为0.001~0.008,比地下潜流的坡降平缓,因而暗渠水流经一定距离后,即可接近地面而把水引出。暗渠的出口称为龙口,以下为明渠,暗渠和明渠连接处,有的还设有蓄水池(或称涝坝),用以蓄水和提高水温。

坎儿井工程示意图

坎儿井的优点在于不用提水工具,不耗费能源,就可把地下潜水变成地面水,同时可避免在酷热的气候条件下,水的大量蒸发和风沙侵袭。

坎儿井

主要分布于新疆的吐鲁番、哈密、库车等地,尤以吐鲁番盆地为最多。“坎儿”是井穴的意思,坎儿井是一种特殊的灌溉系统。坎儿匠在坡地上方找到地下水源,沿坡而下挖一排直井,然后从直井下去,在一个个直井之间挖暗渠,联结起来,形成地下渠道,一般长数公里至数十公里,直至下游将水引出地面。“垂柳家家树,回流处处科”(清施补华《伊拉里克河水利,林文忠公遣戍时所开,所谓四十八坎儿也,贤者所至有益于民如此》)。坎儿井水量稳定,可防止蒸发,无需耗费能源。吐鲁番盆地的坎儿井水源全部来源于其北部的天山冰雪。

坎儿井

见“工程技术”中的“坎儿井”。

坎儿井

古称“井渠”。流行于新疆吐鲁番、哈密等干旱地区。由从山地水源引挖的暗渠和与其相连的一系列竖井组成。暗渠水流到田庄附近始归明流。

坎儿井

见“工程技术”中的“坎儿井”。

坎儿井

主要分布于新疆的哈密、木垒和吐鲁番盆地,尤以吐鲁番盆地为最多。“坎儿”就是“井穴”的意思,是由地面渠道、地下渠道和涝坝组成的灌溉系统。吐鲁蕃盆地的四周,大多是干燥的戈壁滩。可是戈壁滩地底却蕴藏着水,在山脚下按一定间隔挖一排竖井,深达十几米、几十米,然后在井底开挖暗渠,连通竖井,利用地势的自然倾斜,把水引出地面,灌溉农田。坎儿井一般长几公里到十几公里。

坎儿井karez

干旱地区开发利用山前冲积洪积扇地下潜水的水平取水建筑物。长度一般4~5 km,最长的可达10 km以上。由地下集水廊道、地下输水廊道、竖井、涝坝(蓄水池)4部分组成。集水廊道水平布置,位于潜水面以下,用以汇集和输送地下水。输水廊道位于潜水面以上,具有一定的坡度,用以向下游输水。竖井和集水、输水廊道连通,间距一般为20~50 m,在廊道施工期间用于通气、出土、定位以及人员出入,完工后用于廊道检修、清淤、加固等。涝坝用于调蓄水量、增加水温。有些出水量较大的坎儿井可不设涝坝,直接由明渠引水。大多分布在中亚、北非的干旱地区,在中国主要分布在新疆的吐鲁番盆地和哈密盆地一带。

坎儿井

为维吾尔语Kariz的汉字音译,又译“井渠”。源于中国汉代关中地区开凿的“龙首渠”,为今新疆维吾尔族农民利用井渠引用高处的地下水进行灌溉的水利设施,主要流传于哈密、吐鲁番、鄯善等地。其结构分竖井、暗渠、明渠三部分。每隔十余米至二十米,凿有一口竖井,竖井下有暗渠相连,地面的明渠则与暗渠相接。竖井是为了开掘和疏浚暗渠,暗渠是为了引导和集流地下水,明渠是为了将暗渠中的地下水引灌至田地里。平时井口用木梁、柳条、芦苇、泥土封住,以防风沙湮埋,因此,远看好似一连串月亮上的环形山,需要疏浚时再将井口打开。暗渠有用油毡铺底,以防渠水渗漏。每道坎儿井,短者三五里,长者一二十里。水量大者,每日可灌溉土地五六十亩;水量小者,每日可灌溉土地一二十亩。仅吐鲁番地区,现有坎儿井1200多道,总长度约为5000公里,是一项与长城媲美的水利工程,对新疆的农业生产有重大的作用。

坎儿井

地下引水工程。由竖井、地下暗渠、地上明渠和涝坝(小蓄水池)四部分组成。其中,竖井是为了开挖和维修坎儿井以及通风之用;地下暗渠和地上明渠相接,把远在若干千米以外的高山融雪潜流水从地下引到地面上来,作为农田灌溉和人畜饮用。主要特点:防风沙、减少蒸发和供水量比较稳定。据不完全统计,全疆共约有坎儿井1600多条,年引水量约9亿立方米。主要分布在吐鲁番盆地,哈密盆地以及南疆的皮山、库车和北疆的奇台、木垒、阜康等地,而以吐鲁番盆地为最多,约有1200条,总长约5000千米。但是,近十余年来,坎儿井的数量有减少的趋势。

坎儿井

亦作“坎井”、“卡井”,史称“井渠”。“坎儿”意为井穴,是新疆维吾尔族人民利用地下渠道灌溉农田的水利设施。主要分布于吐鲁番、哈密、库车地区,仅吐鲁番盆地就有近千道之多。坎儿井由暗渠、竖井、明渠、涝坝等构成。其修造程序是,先在山坡寻出水脉,然后打一竖井,井深以挖到地下水为原则。接着,在戈壁山坡上按计划中水的流向,每隔二、三十米打一串竖井。最后挖暗渠将各竖井连接起来,引水下流,导入绿洲处的涝坎,分流灌溉、饮用。竖井最深的有67米,最长的渠道有30公里。结构简单,水量稳定,蒸发量少,但工程浩大,据统计新疆目前有暗渠总长5000多公里。关于坎儿井的起源说法不一,但在新疆出现已200余年。

坎儿井

带有若干竖井的地下水自流灌溉渠道设施。世界上最早的坎儿井出现在亚美尼亚。中国的坎儿井主要分布在新疆的吐鲁番和哈密地区。新疆有坎儿井约1600条,分布在吐鲁番、哈密、南疆的皮山、库车和北疆的奇台、木垒、阜康等地,其中吐鲁番最多最集中,有近千条,总长约5000 km,可与长城、运河相媲美。吐鲁番北部博格达山和西部的喀拉乌成山,当夏季来到就有大量融雪和雨水流向盆地,渗入戈壁地下变成潜流,便为坎儿井提供了丰富的水源。坎儿井由竖井、地下渠道、地面渠道和涝坝(小型蓄水池)4部分组成。竖井是为了通风和挖掘、修理坎儿井时提土之用。地下渠道的出水口和地面明渠连接,可以把几十米深的地下水接到地面。开挖时先打一眼竖井,发现地下水后沿水脉向上下游开挖竖井。竖井间距一般在上游为80~100 m,下游为10~20 m。各个竖井之间的地层挖通成为高约2 m、宽约1 m的卵形暗渠。暗渠长度不一,最长可达30 km。由于水在地下暗渠中流动,避免了蒸发并减少了渗漏。一条坎儿井灌田数十亩至数百亩。吐鲁番地区坎儿井19世纪中叶仅有30余处;1845年(道光二十五年)后,增加60余处;1880年(光绪六年),又增开185处。20世纪50年代,新疆地区坎儿井在1600条以上,总长度不少于5000 km。