基因jiyin

是能决定某种独特性状(如眼的颜色)的染色体片段,或有遗传效应的DNA片段(在RNA病毒中为RNA片段)。一条染色体有一个DNA分子,DNA是生物的主要遗传信息载体,遗传信息贮存在DNA的碱基序列中。DNA通过自我复制合成出完全相同的分子,从而把遗传信息从亲代传递到子代。在后代的个体发育过程中,遗传信息从DNA转录到信使RNA分子上,再转译成各种蛋白质的特定氨基酸序列。通过蛋白质执行各种生物功能,表现出与亲代相似的性状。这整个过程叫做“基因表达”。

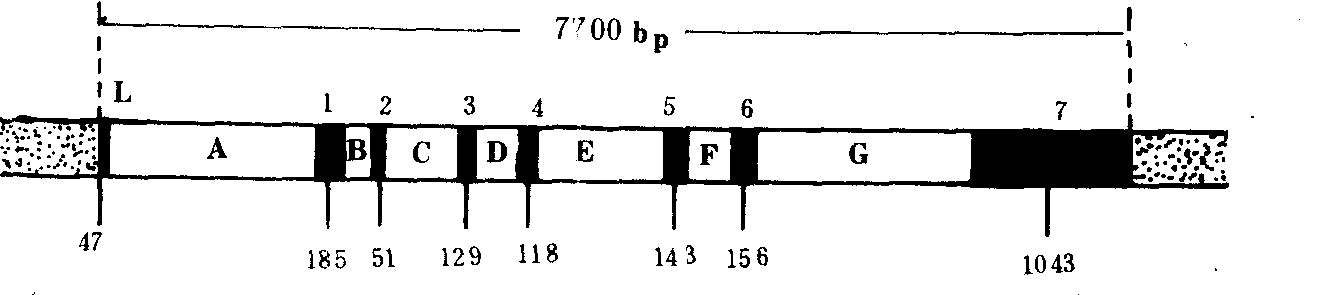

基因是遗传的最小功能单位,一个DNA分子含有多个基因。小病毒的核酸只含几个基因,大肠杆菌染色体含几千个基因,估算其基因长度为1kb(千碱基对)。人类染色体含有的基因更多(约1050万个),其DNA的总长约为2900000kb。基因可分为结构基因和调节基因两大类。结构基因又分RNA基因(终产物为tRNA或rRNA)和蛋白质基因(终产物为蛋白质)两种,而以后一种居多。调节基因只含有具调节功能的序列,它们中有些是指示结构基因起始或终止的信号,有的参与调节结构基因的转录作用。近年来发现,大多数真核生物基因,特别是蛋白质基因含有“居间序列”,即不为多肽链编码的片段。这种序列也可以转录,但其转录产物在加工过程中被除去,而不在有功能的成熟RNA中出现。这种特殊的加工过程叫做“剪接”。居间序列也叫做“内含子”,基因中编码的片段叫做“外显子”。内含子的存在使基因成为不连续基因或断裂基因。如鸡卵清蛋白基因含有7个内含子,它们把基因的编码部分分割成8个外显子。又如,小鼠珠蛋白基因有2个内含子,鸡卵伴清蛋白基因有17个内含子,卵类粘蛋白基因有6个内含子等。内含子普遍存在于脊椎动物基因中,原核生物基本上无内含子,较低等的真核生物如酵母也罕见。外显子长度变化小,一般不超过150bp(碱基对),而内含子散布在基因的不同位置,长度范围从50bp至10~20kb不等。由于内含子的平均长度比外显子长的多,脊椎动物基因较10年前所预计的要大得多,大约是编码序列的10~30倍,最大的基因长度可达200kb,至于50kb长的基因更属常见。图示鸡卵清蛋白基因,全长7700bp,而转录生成的成熟(有功能的)mRNA只有1872个核苷酸。内含子的功能还不清楚。

图576 卵清蛋白基因

基因总长7700bp,被7个不编码区(内含子,白色,用A、B、C……代表)

分割成8个编码片段(外显子,黑色,用1、2、3……代表)。数字为该片段的长度,以

bp表示,编码部分的总长度为1872bp。

基因gene

位于DNA或RNA分子上具有特定遗传信息的核苷酸序列。是基本的遗传功能单位。多数生物的基因位于细胞核的染色体上,呈线状排列,细胞质中的基因位于线粒体和叶绿体等细胞器上。

概念的形成与发展 孟德尔最早认定生物的各种性状由特定的遗传因子所决定。1909年,丹麦遗传学家约翰逊(W.Johannsen)首先提出基因一词,以代替孟德尔的遗传因子。1903年美国萨顿(W.S. Sutton)发现染色体行为与孟德尔遗传因子行为的一致性,提出染色体是遗传的物质基础,每条染色体上载有数目不等的基因。1910年美国遗传学家摩尔根(T. H.Mor.gan)通过对果蝇的遗传学研究,证实基因在染色体上以一定的线性顺序排列,互相连锁。长时期中,基因被认为同时是功能、交换和突变的单位。1955年美国本泽(S.Benzer)研究大肠杆菌T4噬菌体速溶突变基因γ Ⅱ的精细结构,发现基因内存在不同的突变位彼此可以交换,提出顺反子的概念。早在1914年美国埃默森(A. Emerson)对玉米籽粒的斑驳现象,推论有不稳定基因的存在,直到50年代被麦克林托克(B.McClintock)的研究所证实,她发现玉米中的Ds-Ac解离激活系统,即现在称为的跳跃基因或转座因子Tn(见转座因子)。1942年美国比德尔(G.W. Beadle)和塔特姆(E. L. Tatum)提出一个基因一种酶的学说,指出基因的原初功能是合成蛋白质。1961年,法国的雅各布(F. Jacob)和莫诺(J. Monod)提出结构基因,操纵基因和调节基因的概念,阐明它们的性质,相互关系及其在蛋白质合成中的调控作用。20世纪70年代以后,分子遗传学和基因操纵的发展,对基因认识有新的进展。1977年桑格 (F. Sanger)在噬菌体φ x174中发现重叠的基因,基因E的第一个密码子从D基因中央的一个密码子开始,从此改变了基因不重叠的概念。70年代发现在真核基因结构中存在插入顺序即内含子,它不编码蛋白质,使基因间断而不连续,故称之为断裂基因。迄今断裂基因的转录加工机制尚不清楚。1973年,美国的科恩(S. N. Cohen)和张(A. C. Y. Chang)等人发展了DNA分子克隆技术,为获得特殊基因及其大量拷贝以供基因工程应用带来方便。

基因与生物性状的关系 20世纪初,约翰逊提出基因型与表现型的观念,指出二者的关系和区别(见基因型与表现型)。生物的质量性状与数量性状分别受主效基因和微效基因控制,其在染色体或DNA上的位置有等位与非等位的差别(见基因等位性)。基因的表型效应有单效和多效的情况。基因的单效是基因主效应明显的一种状态,例如孟德尔研究的豌豆七种性状。基因的多效性,如家鼠毛色基因Ay,使毛色变成黄色,当同质结合时则产生致死效应;水稻的矮生性基因d1,不仅使株型矮化,也可发生叶片和穗子挺直,叶色浓绿,籽粒小而圆等变化; 大肠杆菌乳糖操纵子的调节基因1ac Ⅰ发生突变时,可导致β-半乳糖苷透性酶、β-半乳糖酶和β-半乳糖苷乙酰基转移酶不能形成等。反之,同一种性状常受多种基因共同控制 ( 见基因互作)。

基因与环境 性状是基因型与内外环境互相作用的结果。内在环境是生物的性别、年龄和背景基因型,即性状直接有关的基因以外的残存基因型。外在环境是指生物体所处的生活条件即阳光、温度、营养等。中国报春花(Primula L.)在室温中生长开红花,移至35℃高温下变为开白花,但基因型未改变。曼陀罗(Datura L.)的紫茎是显性,绿茎是隐性,杂合体曼陀罗生长在高温强阳光下呈紫色茎,当温度较低光照较弱时,紫色变浅。金鱼草的红花与白花杂交的杂合子代,在光线充足、低温条件下呈红色,在遮荫温暖条件下则呈白色,介于二者间的条件下为粉红色。基因型是个体发育的内因,决定性状发育的可能性,发育成何种性状与环境条件影响有关,但环境条件的变化并不能改变基因型。

基因的分离筛选和利用 自1969年从大肠杆菌分离得到第一个基因——乳糖操纵子,至今已经发展了多种获取基因的方法,可归纳为三条途径: ❶人工合成基因,从蛋白质多肽链的氨基酸顺序推断出遗传密码,用化学方法合成DNA片段,利用碱基之间互补配对的关系,使单链片段形成双链,最后由DNA连接酶将各个片段连接起来; 第一个成功的例子是1970年人工合成的由77个核苷酸对构成的酵母丙氨酸tRNA基因;

❷利用反转录酶以mRNA为模板合成与之互补的DNA单链,再复制成双链DNA(cDNA);

❸从供体细胞分离出目的基因,利用限制性核酸内切酶,特异性地识别双链DNA分子上的核苷酸序列,切取DNA片段。建立基因文库(见基因文库),从中筛选目的基因。筛选方法是用同位素标记的探针与之进行分子杂交,从放射自显影中选出。得到的目的基因往往数量极少,须加以富集扩增。即将需要的基因(DNA片段)随机地连接到载体 酸分子上(质粒、噬菌体等),然后转移进适当的寄主细胞,通过细胞增殖而产生DNA片段的无性繁殖系,即分子克隆。筛选出来的基因和载体构建成重组体DNA分子,可导入受体细胞,使后者获得新的遗传特性,实现遗传改造。1977年底,美国首先成功地使大肠杆菌产生出动物生长激素释放抑制因子(SS)。1983年美国将带启动子的菜豆G1储藏蛋白基因和T1质粒重组,导入向日葵,得到表达,产生G1蛋白。现在已知植物固氮基因有17个,分属7个操纵子,全部已分离引入酵母菌,并能正常地复制,但还不能表达。若能将固氮基因导入禾谷类作物得到表达,将使农业生产出现重大变革。

酸分子上(质粒、噬菌体等),然后转移进适当的寄主细胞,通过细胞增殖而产生DNA片段的无性繁殖系,即分子克隆。筛选出来的基因和载体构建成重组体DNA分子,可导入受体细胞,使后者获得新的遗传特性,实现遗传改造。1977年底,美国首先成功地使大肠杆菌产生出动物生长激素释放抑制因子(SS)。1983年美国将带启动子的菜豆G1储藏蛋白基因和T1质粒重组,导入向日葵,得到表达,产生G1蛋白。现在已知植物固氮基因有17个,分属7个操纵子,全部已分离引入酵母菌,并能正常地复制,但还不能表达。若能将固氮基因导入禾谷类作物得到表达,将使农业生产出现重大变革。

基因

含特定遗传信息的核酸序列。遗传物质的最小功能单位。除某些病毒的基因由核糖核酸(RNA)构成外,多数生物的基因由脱氧核糖核酸(DNA)构成,并在染色体上作线状排列。分为能编码多肽一级结构的(如结构基因)、能转录成RNA但并不转译的(如tRNA基因)、有功能意义但根本不转录的(如操纵基因)基因等。现代的基因概念指能产生一条多肽链的一段DNA分子。包括前导区、尾部区、插入序列(内含子)、编码序列(外显区)等四部分。

基因

是指存在于细胞内具有自体繁殖能力的遗传单位。这种遗传单位的概念最早为奥地利遗传学家孟德尔所建立,但这个词后来由丹麦植物学家、遗传学家约翰逊所提出。根据美国实验胚胎学家、遗传学家摩尔根等的研究,这种单位在染色体上占有一定位置而作直线排列。现代分子遗传学的研究证明,基因是具有特定的核苷酸顺序的核酸(多数为脱氧核糖核酸)分子中的一个片段。它是储存特定遗传信息的功能单位。

基因gene

存在于细胞内有自体复制能力的遗传物质单位。也是生物体贮存、传递和表达遗传信息的基本单位。化学本质为脱氧核糖核酸(DNA)分子链上一段有遗传效应的核苷酸序列。最早由丹麦遗传学家约翰森(W.L.Johannsen)于1909年定名,以取代孟德尔所称的遗传因子。具有以下特性:

❶独立性。可随细胞分裂,随机分配,独立地遗传给子代。

❷连续性。通过自我复制,代代相传。

❸稳定性。在同一个体不同细胞里保持一致,不同的基因共处在一个细胞内也互不沾染,只有在特殊条件下才改变其结构与功能。

❹一般在染色体上占有一定位置,并呈直线排列。

❺可作为交换和突变单位。

❻有一定的内部结构,在分子水平上,一个基因可包含多个重组子或突变子。(见“顺反子”)

基因

遗传物质的最小功能单位,是具有特定核苷酸顺序的DNA片段。

基因通常位于真核生物细胞核内的染色体上,称为核基因,也有少数基因位于细胞质内的叶绿体或线粒体内。在细菌等原核生物中则没有染色体结构的存在。此外,有些病毒的基因则位于RNA分子上。

生物体的各种性状大部分是受基因控制的。基因之所以能够控制性状,是由于它控制了生物体内蛋白质的表达。而生物体的大部分性状是蛋白质的表现形式。这些蛋白质中的一部分属于结构蛋白,而更多的则是生物体新陈代谢过程的催化剂——酶。基因就是通过对体内生化过程的有效控制,而实现对性状的控制的。

基因的分类。根据基因功能的不同,可将基因分为:

❶结构基因。这类基因是酶为结构蛋白编码;

❷转移RNA基因。只转录转移RNA,而不为蛋白质编码;

❸核糖体RNA基因,只转录核糖体RNA,也不为蛋白质编码;

❹操纵基因;

❺调节基因。后两种基因对结构基因的表达起调控作用。

基因具有相当的稳定性,这主要是由于它分子结构的稳定性所决定的。正是由于基因的稳定性,才使它能稳定的遗传下去,保持连续性。同时基因又有一定的可变性,所谓可变性,是指它可能由于细胞内外诱变因素影响而发生变化,可变性是变异的基础,它为生物的进化积累材料。稳定性和可变性是相互矛盾的,又是协调统一的,这就是基因的两个特性。

基因之间是可以相互影响的,如调控基因和操纵基因就是专门来调控结构基因表达的。同时,基因的表达是有一定时空顺序的。生物的发育过程就是通过基因的有序表达来实现的。基因表达的调控机制一直是当今分子生物学研究的热点问题。

基因

参见 《知识经济卷》 中 “基因”。

基因

位于DNA或RNA分子上具有特定遗传信息的核苷酸序列。1909年由丹麦遗传学家约翰逊(W.Johanssen)首次提出。1910年美国的摩尔根(T.Morgan)证实基因在染色体上以一定的线性顺序排列。1942年美国比德尔(G.W.Beadle)和塔特姆(E.L.Taturm)提出一个基因一种酶的学说。1955年美国的本泽(S.Benzer)提出顺反子概念。1961年法国的雅各布(F.Jacob)和莫诺(J.Monod)提出结构基因、操纵基因和调节基因的概念。1973年,美国的科恩(S.N.Cohen)和张(A.C.Y.Chang)等人发展了DNA分子克隆技术。

基因

英文gene的音译。指存在于细胞内有自体繁殖能力的遗传单位。这种遗传单位的概念最早为奥地利遗传学家孟德尔所建立,但这个名词是后来由丹麦植物学家、遗传学家约翰逊所提出。根据美国实验胚胎学家、遗传学家摩尔根等研究,这种单位在染色体上占有一定位置而作直线排列。基因的含义原来包括三个内容:(1)在控制遗传性状发育上是作用的单位;(2)在产生变异上是突变的单位;(3)在杂交遗传上是重组或交换的单位。现代分子遗传学的研究表明,基因是具有特定的核苷酸顺序的核酸(主要为脱氧核糖核酸)区段,是储存特定遗传信息的功能单位,但一基因内部可发生不同位置的突变和交换。