084 天朝田亩制度

见05027条。

027 天朝田亩制度

太平天国的政治经济纲领。1853年颁布。是一个包括政治、经济、军事和社会生活等方面的革命纲领。因以改革土地制度为中心,故名《天朝田亩制度》。(1)关于土地制度。取消土地私有。“凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处”。受田人只有耕种权,而无所有权。平分土地。根据单位面积产量,把土地分为九等,按各户人口和年龄,把天下田平均分给各户耕种。“凡分田照人口,不论男妇”。好坏田搭配,“好丑各半”。16岁以上分全份,15岁以下减半。(2) 分配消费制度。25家为一“两”,每两“设国库一”。各户所产,“除留足其二十五家每人所食可接新谷外,余则归国库,凡麦豆苎麻布帛鸡犬各物及银钱亦然”。所有“婚娶弥月事,给钱一千,谷一百斤,通天下皆一式”。鳏寡孤独残疾者的生活费,由国库支给。(3)维持耕织结合的自然经济。各户除耕种分得的土地外,都要栽桑养蚕和饲养家禽家畜。“陶冶木石等匠”,由不脱离农业的人担任,“农隙治事”,户户自给自足。(4)建立生产、军事、行政、宗教合一的“守土乡官制”。县以下设各级乡官。“两”是基层组织单位,负责一切生产、分配及社会生活等事项。往上依次为卒、旅、师、军,职务称呼与军队同,首领由本地人充任。对乡官的保举、升贬、奖惩都有规定。纲领集中反映了广大农民迫切要求土地的强烈愿望,具有鲜明的反封建性,但其绝对平均主义是不能实现的空想。从现有史料看,分田的规定并未实施。

天朝田亩制度Tianchao tianmu zhidu

太平天国起义军的纲领性文件。太平天国定都天京后,于1853年冬, 洪秀全旨准颁布了反映太平天国基本国策的 《天朝田亩制度》。这是一个以解决土地问题为中心的比较全面的农民革命纲领和比较完整的社会改革方案, 其主要内容包括两部分: ❶关于土地纲领。从农民的绝对平均主义思想出发,提出了废除封建土地所有制,按人口平均分配土地的原则和办法。总的原则是,“凡天下田天下人同耕”。目的是要达到: “有田同耕, 有饭同食, 有衣同穿, 有钱同使, 无处不均匀, 无人不饱暖。”这就从根本上否定地主阶级对土地的所有权,实行耕者有其田, 进而建立一个 “四有”、“两无” 的理想社会。平分土地的原则和办法是: 一、按人口平均分配,即 “分田照人口,不论男妇,算其家口多寡,人多则分多,人寡则分寡”。二、按土地好坏搭配。先按早、晚二季产量, 将田划分九等, 然后按田好坏搭配分配, “如一家六口,分三人好田,分三人丑田,好丑各一半”。三、分田有年龄的差异, 凡16岁以上男女分得田亩的面积应为15岁以下男女的一倍。

❷关于理想社会蓝图。《天朝田亩制度》按照我国古代 “寓兵于农”的思想, 把太平军的组织系统移植到社会上, 制定了 “兵民合一” 的社会组织和守土乡官制度。规定五家为伍,设伍长;五伍为两,设两司马; 四两为卒,设卒长; 五卒为旅, 设旅帅; 五旅为师, 设师帅; 五师为军,设军帅。从伍长到军帅,都调选本地人充任,故称乡官。军帅以上设监军、总制, 称守土官。“两”(加上两司马为26户) 作为社会基本单位, 由两司马管理生产、分配、行政、司法、教育、礼俗及军训等。每一户为一个生产单位, 规定每户必须种桑织布, 养五只母鸡, 两头母猪。一切农副产品除留足每户 “所食可接新谷外,余则归国库”。“凡二十五家中所有婚娶弥月喜事俱用国库,但有限式,不得多用一钱。如一家有婚娶弥月事给钱一千,谷一百斤,通天下皆一式。”鳏寡孤独、疾病残废等丧失劳动力的人,都由国库供给。又规定:“凡二十五家中陶冶木石等匠俱用伍长及伍卒为之,农隙治事”;“每家设一人为伍卒,有警则首领统之为兵,杀敌捕贼;无事则首领督之为农,耕田奉尚(上)”。《天朝田亩制度》继承和发展了中国历代农民在革命斗争中提出过的“平均”、“均贫富”、“等贵贱”的思想,集中反映了亿万农民迫切要求摆脱封建剥削和压迫、要求平等和消除贫富差别的愿望,表现了农民群众对封建土地制度的深恶痛绝,和大胆否定的革命精神。它鼓舞了广大农民为反对封建制度而斗争,成为中国历史上农民革命斗争的最光辉的纲领性文献。但是,《天朝田亩制度》所规定的分配土地和“通天下皆一式”的经济生活方案,是一种绝对平均主义思想。这种方案不可能使社会生产力向前发展,相反,它将使社会生产力停滞在分散的小农经济的水平上,把农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济理想化、固定化。因此,它又具有违反社会发展规律的落后性。这个文件还规定天王高度集权,官员世袭制,以及把“黜为农”作为对官员的处罚,表现出尊卑贵贱的封建等级观念。《天朝田亩制度》既具有革命性,又具有封建落后性,这个矛盾是由农民小生产者的经济地位决定的。太平天国领袖们所绘制的平分土地和经济生活的图案,实际上是不可能实现的。

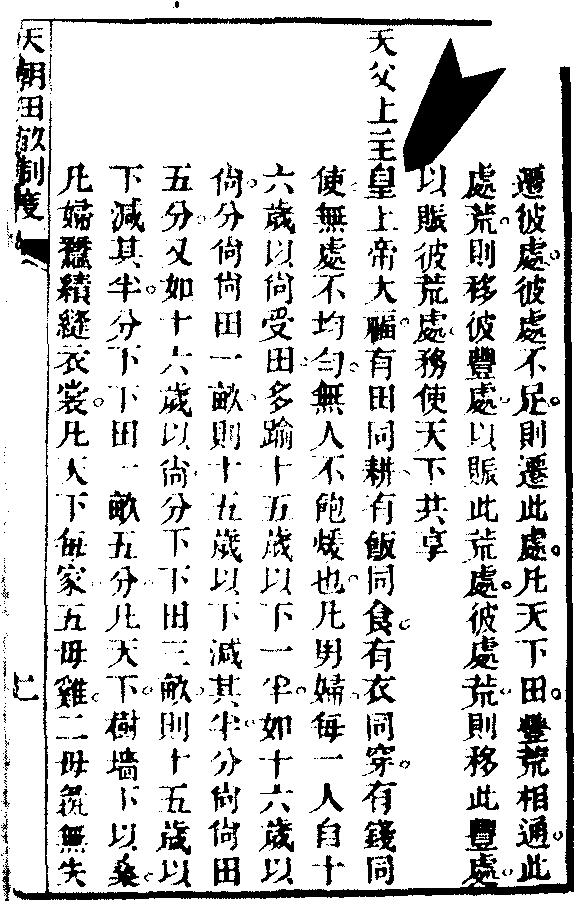

太平天国的纲领 ——《天朝田亩制度》

《天朝田亩制度》The Land System of the Dynasty of Taipin Heavenly King-dom

1853年中国农民革命政权太平天国定都南京后不久颁行的一个纲领性文件。内容以改革土地制度为中心,包括政治、经济、军事、文化、宗教等各个方面的政策和法令。是中国农民战争史上最完整的革命纲领。它体现了农民反封建的彻底革命精神,但也反映了农民小生产者的幻想。

《天朝田亩制度》是由天王洪秀全“旨准颁行”的。洪秀全在发动和领导农民革命过程中, 撷取他所理解的基督教教义中的片断,揉合儒家经典中的某些论述,宣扬在上帝面前人人平等和《礼记·礼运》中描述的“大同”境界, 规划了一个农民反封建理想的地上天国蓝图。洪秀全的这种充满宗教色彩的政治经济理论,结合在农民革命中实行的军事共产主义,形成了《天朝田亩制度》。

《天朝田亩制度》宣布废除一切土地私有权, 剥夺封建地主土地所有制,均“天下田”,给农民“同耕”。提出“天下人人不受私, 物物归上主”的原则,实现“有田同耕, 有饭同食, 有衣同穿, 有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。“均耕”的具体办法是按田产多寡, 将耕地分成三类九等(分上、中、下三类, 每类分上、中、下三等; 上上等田每亩产量为1 200斤, 以下各等以100斤依次递减,至第九等下下田每亩产量为400斤), 好坏搭配; 以家庭为单位, 不分男女, 按人口平均分配, 16岁以上者得一整份,15岁以下者减半。若出现灾害,“此处不足则迁彼处, 彼处不足, 则迁此处”。

《天朝田亩制度》以寓兵于农的精神, 组织社会生活,仿照太平军编制, 在县以下的广大农村实行“乡土官”制, 建立由下而上依次为伍、两、卒、旅、师、军的政治、经济、军事三位一体的社会组织体系, 由县的行政长官即监军掌管。在这一组织系统中, 家庭是它的细胞, 由25家组成的“两”是基层单位组织,由“两司马”统管。以个体家庭为单位从事农业生产,兼事种桑育蚕、绩缝衣裳、喂鸡养猪等副业。“凡25家中陶、冶、木、石等匠, 俱用伍长及伍卒为之, 农隙治事。”两司马根据“力农者有赏, 惰农者有罚”的原则, 组织和推动各社会成员从事农业生产。每年收成时, 除留足每人可接新谷的口粮及其他必需的副业产品外, 全部上交给设于每个“两”中的国库。各家遇有婚、丧、弥日喜事, 由国库拨给全国一式的钱和谷。鳏、寡、孤、独、残疾者亦由国库赡养。每“两”中设一礼拜堂, 由两司马在这里教导“两”中的童子诵读圣经及太平天国印书; 成年男女在礼拜日必须前往听“讲道理”。“两”中每家设一人为伍卒, 有警则首领统之为兵, 杀乱捕贼; 无事则首领督之为农,耕田奉上。“两”中或有“争讼”,由两司马调解处理; 处理不了的逐级上报,天王拥有生杀予夺的最后判决权。两司马还负有保举“两”中“贤”“良”者, 以供上级遴选的任务。

《天朝田亩制度》是中国封建社会农民革命思想长期发展的结晶。它继承了宋代农民起义军提出的“均贫富, 等贵贱”的要求和明末李自成领导农民战争提出“均田免赋”的口号, 并把农民的革命思想提到新的高度。否定了作为封建地主土地所有制基础的土地私有制, 主张天下人“均耕”,不允许任何剥削制度的存在,反映了太平天国革命的彻底性。它要求对生产资料和生活资料作绝对平均主义的分配, 反映了贫苦农民对贫富悬殊的憎恨和渴求保障最低限度生活的愿望。但它所设计的社会经济生活, 实际是把农民千百年来过惯了的农业、手工业相结合的体制理想化, 并力图使之永恒化。它要把社会生产固定在个体小生产方式上,并实行绝对平均主义的分配, 如若贯彻执行, 不仅不利于社会生产的发展,而且也绝不可能永远地维持“均平”。在19世纪中叶,中国社会的商品经济已经有了相当的发展,在已出现了资本主义萌芽的时候,太平天国的社会改造纲领却把自然经济理想化, 排斥商品生产和商业, 必然造成生产力的倒退, 背离社会经济发展的客观规律。这也暴露了农民小生产者的狭隘性。

天朝田亩制度

太平天国定都天京(今南京)后颁布的纲领性文件。该文件系统地提出了废除封建土地关系这一根本任务,阐明了完成这一任务的途径,描绘了农民理想中的太平天国状况。幻想实现“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。在土地问题上,规定把全国土地按单位面积产量多少,分为九等,“凡分田照人口,不论男妇,算其家口多寡,人多则多分,人寡则分寡,杂以九等”。十六岁以上的男和女分得全分,十五岁以下的减半,好坏搭配。此外,还规定了政治、经济、军事、文教等方面政策。所施政策宗旨,采用绝对平均主义分配土地,企图在小农经营水平上,平分一切社会财富,废除私有制,达到“处处平均,人人饱暖”的目的。实为农民小资产者幻想,不可能实现。

天朝田亩制度

太平天国以土地制度为基础的立国规划。颁刻于太平天国天历三年十月至十一月间(1853年11月至1854年1月间)。其土地制度的主要内容: ❶确定了 “凡天下之田,天下人同耕”的原则;

❷不论男女老少都可得至一份土地;

❸将土地按可能产量分为九等,分配土地时按土地等级搭配,使各户大体均衡;

❹十六岁以上分一份,十六岁以下分半份。太平天国的土地制度否定了地主阶级的土地占有制,是历史一大进步。同时,确定了按产量定土地等级的原则,较之过去按土质定土地等级的原则,更多地考虑到投入土地的劳动力和资金,初步具有近代土地观念。太平天国的土地制度还赋予妇女独立地位,以独立身份获取土地。由于太平天国一直处于战争状态,加之这个制度本身有许多理想化的因素,在太平天国存在的期间内并没有实际推行。

天朝田亩制度Tianchaotianmuzhidu

太平天国定都天京(今南京)后,于1853年(咸丰三年)冬颁布的以废除封建土地制度,实行农民平分土地为核心的纲领性文件。提出“凡天下田,天下人同耕”的原则。实现的办法是:“凡田分九等”,“分田照人口,不论男妇”,16岁以上受全份,15岁以下减半,土地“好丑各一半”。以期建立一个“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。规定军事组织:以5家为伍,设伍长;5伍为两,设两司马;4两为卒,设卒长;5卒为旅,设旅帅:5旅为师,设师帅;5师为军,设军帅。一军为13156家。军帅之上设将军、总制、监军以节制之。并设女军、童子军。规定地方组织:县以下设立各级守土乡官,其组织由伍至军,按照军事组织体系建立。以25家为农村中社会组织的基本单位,“凡当收成时,两司马督伍长,除足其二十五家每人所食可接新谷外,余则归国库。”副业收获亦然。各家的婚丧、生育等额外开支均从国库开支。鳏寡孤独病残者,由国库供养。在天京设天朝圣库,总管全国财富。集中工匠,分别设诸匠营、百工衙,采用军事编制,进行集体生产。还宣布废除封建买卖婚姻,规定“凡天下婚姻不论财”,这个贯穿平等平均思想的蓝图,集中表达了当时贫苦农民的土地要求和美好愿望。但企图在小农经营的水平上平分一切社会财富。废除私有制,达到“处处平均、人人饱暖”,这只是农民小资产者的幻想,不可能实现,也不利于生产力的发展。从现有史料看,太平天国推行了作为基层政权的乡官制度,没有实施平分土地和国库制度,而执行“照旧交粮纳税”的政策。

天朝田亩制度

见“历史”中的“天朝田亩制度”。

天朝田亩制度

太平天国的革命纲领。1853年建都天京(今南京)后颁布。以土地制度为核心,兼对军政体制,乡官制度,以及农村的军事、教育、选举、司法等制度作了规定。宣布废除封建土地所有制.把辖区土地按产量高低分为九等,按人口平均分配;把农民按太平军的军事编制组织起来,每二十五家为一“两”,设两司马统管生产、分配、军训等;纲领具有鲜明的反封建性,曾在一定程度上打击了封建地主势力。但具有浓厚的绝对平均主义色彩,在当时历史条件下,不可能实施平分土地的规定。

天朝田亩制度

中国近代太平天国1853年在南京定都后颁布的纲领文件。集中反映了洪秀全代表的农民阶级要求平等、平均的政治伦理思想。制度规定“凡天下田,天下人同耕”、“人人不受私,物物归上主”、“分田照人口,不论男女”、“天下婚姻不论财”等;提出了“无处不均匀,无人不饱暖”的社会理想。还提出把是否努力从事农业劳动作为划分道德上善恶的标准,“力农者则为贤为良”、“惰农者则为恶为顽”。文载《中国近代史资料丛刊·太平天国》第1册。

天朝田亩制度land system of the Heavenly Kingdom

太平天国农民革命的纲领性文件。1853年(清咸丰三年)太平天国定都天京(今南京)后颁布,宣布一切土地和财富为上帝所有,从根本上否定了封建地主阶级的土地制度。确定“凡天下田,天下人同耕”的原则,将田分为九等,分田时照人口“好丑各一半”;不分男女,重新平均分配全部土地。除受田外,还规定每家栽桑养蚕和饲养家畜家禽数额。县以下设立乡官,其体制、称呼与军队相同:以家为基础,凡居民25家为一“两”,两司马是居民间最基层的乡官,负责管理生产、分配、教育、宗教、司法以及地方武装等工作,每家农副业所得产品和银钱不得私有,除在乡官监督下留足自给部分外,其余全部送缴“圣库”;婚丧弥月等各额外开支都由圣库按规定发给,鳏寡孤独残者的生活费用,也由圣库支给。天朝田亩制度,体现了太平天国主张人人平等,男女平等,平分土地和推翻封建制度的精神,同时也反映其绝对平均主义思想,在一定程度上打击了封建势力。

天朝田亩制度

太平天国革命的纲领性文件。1853年秋冬颁布,1860年重刻刊行。是一个以解决土地问题为中心的社会改革方案。宣布一切土地和财富都属于皇上帝所有。根据“凡天下田天下人同耕,此处不足则迁彼处,彼处不足则迁此处” 的原则,把全国土地按产量分为九等,平均分给每个男女耕种。对社会的政治、经济、军事、文化等政策也作了明确的规定。县以下设立各级乡官,其体制称呼与军队相同。凡居民25家为一 “两”,设两司马,负责管理生产、分配、教育、司法、宗教以及地方武装等工作。每家农副业生产的收获,扣除口粮外,全部归 “圣库”。各家婚丧弥月等项开支,都由圣库按制度供给,“通天下皆一式”。鳏寡孤独病残者,皆由圣库供养。目的是要使大家过着 “有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖” 的幸福生活。还宣布“凡天下婚姻不论财”。对于乡官的保举、升贬、奖惩也都作了具体的规定。这是一个在肯定人人平等的前提下,平均分配一切土地的农民革命纲领,具有否定封建地主土地所有制,反对封建剥削制度的革命精神,反映了亿万贫苦农民要求摆脱剥削和压迫的愿望。但具有浓厚的绝对平均主义的空想,不可能实现,也不利于生产力发展。

《天朝田亩制度》

1853年(清咸丰三年)太平天国建都天京(今南京)后,经天王洪秀全批准颁布,1860年重刻刊行。主要内容:❶宣布一切土地和财富都属于皇上帝所有。“凡天下田,天下人同耕”,“有饭同食,有衣同穿”。“凡田分九等,亩产600kg以上为上上田,依次每少50kg降一等,200kg以下为下下田”,“分田照人口,不论男妇,杂以九等,好丑各半,15岁以下未成年者减半”。

❷县以下设立各级乡官,居民每5家为一“伍”,设“伍”长,25家为一“两”,设“两”司马,负责管理生产、分配、教育、宗教、司法以及地方武装等工作。

❸规定余粮余钱缴“圣库”,每家农副业收获扣除口粮外,其余送“圣库”,按定制发给。