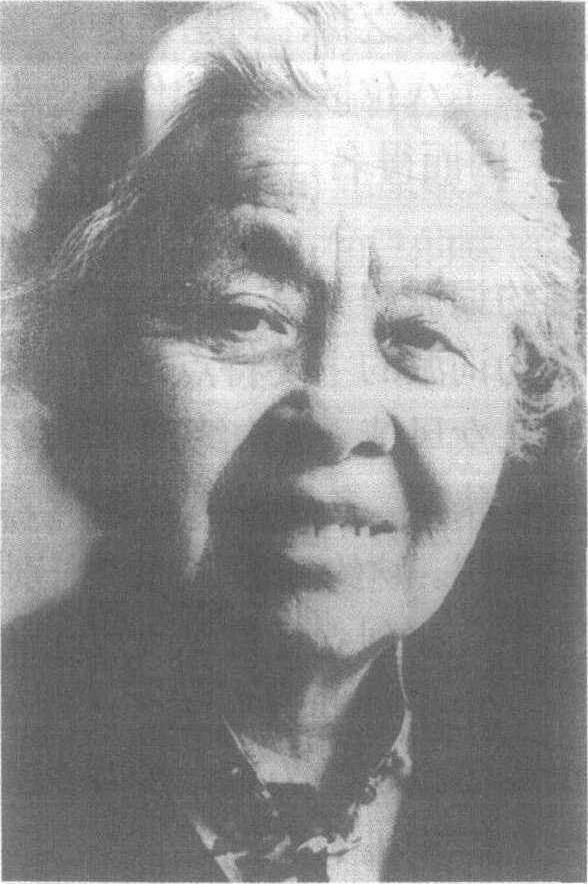

221 丁玲1904—1986

现代女作家。原名蒋冰姿,笔名西玲、彬芷等。幼年丧父,随寡母读小学。1921年进上海平民女校。1924年到上海大学学文学。1927年起发表《莎菲女士的日记》等小说。1928年与胡也频、沈从文组织红黑社,出版《红黑》半月刊。同年出版了短篇小说集《在黑暗中》等作品。1930年在上海加入 “左联”,并担任其机关刊物《北斗》的主编。1932年加入中国共产党,后担任过“左联”党团书记。次年遭国民党特务秘密绑架,囚禁在南京3年之久。1936年秋辗转到陕北,历任中国“文协”主席等职,主编过《解放日报》文艺副刊和文学杂志《长城》。1942年因写《三八节有感》等杂文受批判。1946年到华北参加土改,创作了长篇小说《太阳照在桑干河上》。全国解放后,历任全国作家协会党组书记、《文艺报》和《人民文学》主编等职。1958年被错划成“右派分子”,在黑龙江、山西劳改和监禁达20年。1978年回到北京。翌年当选为全国作协副主席。1981年曾赴美访问。晚年笔耕不辍,创作了长篇小说《在严寒的日子里》和一些短篇小说、随笔等等。

丁玲1904—1986Ding Ling

现代女作家。原名蒋冰之,别名丁冰之。1904年10月12日生于湖南临澧县一个没落的封建世家。

丁玲4岁丧父,随母亲寄居亲戚家。从7岁至14岁,丁玲又随母亲辗转就学于常德女子师范学校幼稚班、常德女子小学、桃源第二女子师范预科学校等。此间丁玲深受母亲反抗封建礼教、独立自强精神的影响,接触到一些中外文学作品,并受到“五四”新思潮的洗礼。1922年丁玲来到上海,先后就读于平民女子学校和上海大学中国文学系,此时结识了瞿秋白并受到革命理论的启迪。1924年春丁玲来到北京,在北京大学旁听文学课程,次年与青年作家胡也频结婚。这时的丁玲广泛阅读了大量中外文学作品,进一步受到社会革命理论的熏陶,但也受到一些无政府主义思想理论的影响,处于人生道路的探索之中。

1927年丁玲开始创作小说,在《小说月报》上陆续发表了《梦珂》、《莎菲女士的日记》、《暑假中》、《阿毛姑娘》等短篇小说,1928年结集为《在黑暗中》出版。随后又创作了《自杀日记》、《一个女人》、《韦护》等小说。这些作品大都以富有叛逆精神而又处于苦闷彷徨中的青年女性为主人公,她们强烈要求个性解放,追求自由和新生,但又看不到正确的道路,只有陷入更深的痛苦和绝望之中,《莎菲女士的日记》是其中的典型代表作,它使丁玲的创作引起文坛的注重。

1930年丁玲在上海参加“左联”,主编了“左联”的机关刊物《北斗》。1932年春丁玲加入中国共产党,后担任过“左联”的党团书记。在此前后,丁玲创作的题材明显扩大,思想内容逐渐深刻。写于1931年的短篇小说《水》和《田家冲》,以新颖的表现形式展示了当时严酷的社会现实生活,具有鲜明而深沉的时代主题,显示了左翼现实主义创作的重大进展。特别是《水》的发表,无论对丁玲个人或当时的文坛来说,都标志着清算了以往“革命加恋爱”的公式化创作倾向,从而出现了一个新的重要开端。这时期丁玲还创作了《一九三○年春上海》(一、二)、《母亲》(未完成)等中长篇小说和《水》、《夜会》、《意外集》等短篇小说集。这些作品使丁玲成为影响重大的左翼文学新人。

1933年丁玲被国民党政府逮捕,在南京囚禁了三年多。1936年出狱后赴陕北中央革命根据地,积极参加实际革命工作,担任过中央警卫团政治部副主任等职,并在抗战爆发不久,率领“西北战地服务团”慰劳前线抗日将士。返回延安后担任了《解放日报》文艺副刊主编和《长城》文学杂志主编等职,同时继续文学创作,先后出版了《一颗未出膛的枪弹》、《我在霞村的时候》等短篇小说集,还写下了《彭德怀速写》、《记左权同志话山城堡之役》、《三八节有感》等散文。在参加了延安文艺座谈会之后,丁玲自觉地深入实际生活,努力及时地反映现实斗争,1948年完成了反映华北农村土改运动的著名长篇小说《太阳照在桑干河上》,作品真实而细腻地揭示了土改斗争的艰难曲折,展现了农村错综复杂的阶级关系,塑造了各类性格丰满的农民形象,在当时引起强烈反响。

中华人民共和国建立后,丁玲先后担任过中国作家协会党组书记和常务副主席、《文艺报》主编、中共中央宣传部文艺处处长、《人民文学》主编等职。1955年丁玲被错定为“丁(玲)、陈(企霞)反党集团”主要成员,1957年又被错划为“丁(玲)、冯(雪峰)右派反党集团”主要成员,此后长期遭受批判和监禁。直至中共十一届三中全会以后,丁玲冤案始得平反。平反后她立即开始重写1958年即已起笔的长篇小说《在严寒的日子里》,这部作品作为《太阳照在桑干河上》的姊妹篇,以更为复杂的历史背景和更加开阔的艺术视角,展示了农民们翻身之后在解放战争中进一步觉醒、不断成长的艰难行程,作品虽未完成(在刊物上发表了24章10万余字),但体现了丁玲现实主义创作的深化和发展。此外她还写下了大量散文、回忆录、序跋等作品。1986年3月4日丁玲病逝于北京。其一生所创作的近300万字作品,是现当代文学史上的一笔宝贵财富。

丁玲1904—1986

现代著名女作家,原名蒋伟,字冰之,别名蒋玮、丁冰之,丁玲是常用笔名,此外还有彬芷、晓函、丛暄等笔名。湖南省临澧(原安福)县人。1904年10月12日出生于一个没落的豪门世家。母亲受西方民主思想影响较深,力主妇女自强自立,曾兼任校长兴办妇女工读学校。丁玲幼年丧父,4岁即随母辗转飘泊,在学校中长大。从小受母亲民主思想熏陶,具有强烈的反封建意识,后受“五四”运动影响,思想倾向进步。早年曾就读于桃源第二女子师范,后进长沙周南女中及初次实行男女同校的岳云中学。17岁到上海进陈独秀、李达等人创办的平民女校。次年在南京结识瞿秋白,由瞿秋白介绍到上海入共产党办的上海大学中文系。19岁到北京大学等校旁听文学课程,在北京与胡也频、沈从文等人相识。不久与胡也频结婚。23岁发表处女作《梦珂》引起各方面注意,从此开始创作生活。后又发表成名作《莎菲女士日记》及《暑假中》、《阿毛姑娘》等,集为小说集《在黑暗中》。24岁与胡也频、沈从文等组织“红黑社”创办《红黑》半月刊。1929年写了以革命与恋爱为题材的长篇小说《韦护》。1930年5月加入了中国左翼作家联盟,主编“左联”机关刊物《北斗》。1931年发表了以16省大水灾为背景的中篇小说《水》和短篇小说《一九三○年上海》。同年胡也频被国民党当局杀害。1932年3月丁玲加入中国共产党,不久任左联党组书记,写了自传体小说《母亲》。1933年5月被特务绑架,在南京囚禁三年多。在中共党组织帮助下,1936年9月逃离南京,同年11月到达陕北。在陕北筹备并成立“中国文艺协会”,当选为主任,并任中央警卫团政治部副主任。1937年率“西北战地服务团”赴山西抗日前线慰问演出,历时一年,行程数千里。此间,丁玲在从事繁忙的政治活动同时,还写出大量作品,反映根据地如火如荼的战斗生活,也批评革命队伍中存在的一些不良作风和现象。较著名的有短篇小说《一颗未出膛的枪弹》、杂文《三八节有感》等。其中有些作品,曾一时引起过争论,并因此导致她在以后受到左的批判。1940年她任陕甘宁边区文协副主任;1941年主编《解放日报》副刊;1942年丁玲与陈明结婚。1946年至1948年她在农村深入生活,多次参加土改工作。出版了以华北地区土改斗争为题材的优秀长篇小说《太阳照在桑干河上》,这是最早出现的反映土地改革运动的长篇小说之一,也是丁玲创作生活的里程碑。小说较为深刻地揭示了农村各阶级在土地改革运动中错综复杂的关系,各种人的动向、思想和精神状态。小说塑造了一系列鲜明生动的人物形象,通过细腻的心理刻划、生动的客观描写使人物栩栩如生。小说出版后得到高度评价,获得1951年斯大林文学奖二等奖,被译成十几国文字。1948年底丁玲赴匈牙利参加世界民主妇女联合代表大会并被选为执行委员,翌年出席捷克保卫世界和平大会并参加原苏联十月革命节观礼,著有《欧游散记》等。新中国诞生后,曾任中宣部文艺处主任,中国作协副主席,《文艺报》、《人民文学》主编。1955年,丁玲被定为“丁(玲)、陈(企霞)反党集团”的主要成员。1957年被划为“右派”。1958年遭到“再批判”,被开除党籍,遣送北大荒“劳动改造”。“文化大革命”中又被监禁5年多。离开文坛20余年后,1979年冤案得以平反,恢复名誉,恢复党籍,增补为全国政协委员,任中国作协副主席。后以81岁高龄创办并主编《中国》大型文艺期刊。在生命的最后7年里,曾先后访问美、法等国,留下《丁玲近作》、《风雪人间》、《访美散记》、《牛棚小品》等大量散文、评论、杂文、回忆文章等。1986年2月美国文学艺术院授予她名誉院士称号。同年3月4日在北京病逝。

丁玲1904~1986

当代著名女作家。原名蒋伟,字冰之,曾用笔名彬芷、丛喧、丁玲等。湖南临澧人。丁玲中学毕业以后便考入共产党在上海办的平民女子学校继续求学,1922年进入上海大学中文系学习,一年以后便转赴北平。这期间结识了青年作家胡也频,并与之结为夫妻。丁玲于1927年12月和1928年2月,先后在 《小说月报》上发表了她的处女作《梦珂》和《莎菲女士的日记》。1931年加入“左翼作家联盟”,任左联的组织部长和工农文学会负责人,并负责主编左联的机关刊物《北斗》。1932年“ 一·二八”事变以后,丁玲与鲁迅、茅盾等40余位进步作家联名发表了《上海文化界告全世界书》,强烈抗议日本帝国主义的侵略行径,同年加入中国共产党。1933年5月,丁玲被国民党逮捕,关押在南京。在党的帮助下,于1936年离开南京,到达陕北,并出任中国文艺协会主任。抗战爆发以后,丁玲积极组织西北战地服务团,在西北前线活动。1941年4月,丁玲被调任《解放日报》文艺副刊主编,这期间发表了极有影响的争议小说 《在医院中》和杂文 《“三八节” 有感》等。在延安文艺座谈会以后,丁玲的创作更加活跃,先后创作了 《田保霖》、《一 二九师与晋冀鲁豫边区》、《二十把板斧》等十多篇报告文学,反映边区火热的斗争生活。1946年至1948年,丁玲到农村参加土地改革运动,并根据土改的斗争生活,创作了反映华北地区土改斗争的优秀长篇小说《太阳照在桑干河上》。全国解放以后,丁玲历任全国妇联常委、全国文联委员、中国作协副主席等职,并以更大的热情投入创作,这期间的主要作品有: 长篇小说《韦护》、《母亲》,短篇小说集《在黑暗中》、《自杀日记》、《 一个女人》、《夜会》等,还有散文特写集 《一年》、《陕北风光》、《欧行散记》等等。丁玲的代表作品 《太阳照在桑干河上》 于1951年荣获斯大林文学奖,并被译成十多种文字,在世界各国广泛流传,成为世界知名的中国女作家。

丁玲1904—1986

现代女作家。原名蒋伟,字冰之,曾用笔名彬芷、丛喧等。原籍湖南临澧,长于常德。“五四”运动爆发时,她正在桃园第二女子师范学校读书,积极参加当地的游行、演讲等学生运动。1921年到上海,入陈独秀、李达等共产党人创办的有沈雁冰、陈望道等人执教的平民女子学校。1922年又到上海大学中文系学习。一年后来到北京,与胡也频、沈从文相识。1925年与胡也频结婚。1927年12月,丁玲的处女作《梦珂》在《小说月报》上发表,受到各方面的注意。此后,连续发表了《莎菲女士日记》、《暑假中》等十几篇小说。这时期的作品,主要描写一系列在新思潮影响下冲击封建家庭的知识女性,她们对封建礼教深恶痛绝,厌恶黑暗的现实,强烈地要求个性解放。作品极富时代色彩,追求光明的力量潜伏于作品中。1930年前后,丁玲的创作倾向发生明显变化。1931年,她加入中国左翼作家联盟,主编左联机关刊物《北斗》杂志,并发表了中篇小说《水》、长篇小说《母亲》(未完成)、以及收入《水》、《夜会》、《意外集》中的20多篇作品,与前期作品相比,作者从个人主义的追求,走向人民大众的革命斗争,从为抒发自己的苦闷彷徨,到用文字作为武器而与敌人斗争。1932年2月,她加入中国共产党。同年,被国民党反动派逮捕,关押在南京。1936年被党组织营救,到达陕北,曾担任中央红军警卫团政治处副主任。抗日战争时期,率领“西北战地服务团”赴山西抗日前线,宣传抗战,慰劳战士,历时一年,行程数千里。1940年任陕甘宁边区文协副主任。1941年主编《解放日报》文艺副刊。此间,出版了短篇集《一颗未出膛的枪弹》、剧本《重逢》、短篇小说集《我在霞村的时候》,以及散文《彭德怀速写》等。这一时期的小说创作与前两个阶段作品相比,无论思想水平还是艺术水平,都有了明显的进步。1942年,丁玲与陈明结婚。1946年至1948年在农村深入生活,参加几次土改,在群众斗争中受到教育和锻炼。1948年6月,反映华北地区土改运动的优秀长篇小说《太阳照在桑乾河上》完成。这是一部土地改革运动的史诗,也是丁玲创作生涯的里程碑。曾荣获1951年斯大林奖金二等奖。新中国成立后,曾任中央宣传部文艺处主任,中国作家协会副主席,《文艺报》、《人民文学》主编,中央文学研究所所长、中共中央宣传部文艺处处长。晚年,她虽然年事已高,仍坚持写作。丁玲是中国现代文学史上影响最大的女作家之一,创作了近300万字的作品。她在国内外都颇有影响。

丁玲

丁玲 (1904—1986),女,原名蒋冰之。曾用名蒋伟、丁冰之,笔名彬芷、丛喧等。湖南临潼人。1910年随母入常德女子师范。1918年入桃源县第二女子师范预科。“五四” 运动后,先后就读于长沙周南女子中学、岳云中学。1921年到上海进入平民女子学校,1923年转入上海大学中国文学系学习。1928年与胡也频、沈从文组织红黑社,出版 《红黑》 半月刊。1930年在上海加入 “左联”,主编“左联’ 机关刊物 《北斗》。1932年曾担任 “左联” 党团书记。抗战爆发后,组织西北战地服务团任主任。1941年主编《解放日报》 副刊、1945年主编文学杂志《长城》。1946年到东北等地参加土改工作,1949年后,先后担任中国作家协会副主席、第一届全国人大代表、政协委员,主编过 《人民文学》、《文艺报》 等刊物。主要作品: 1927年发表处女作 《梦珂》,同年发表著名短篇小说 《莎菲女士的日记》。1928年出版短篇小说集 《在黑暗中》。1930年间写了中篇小说 《韦护》、《水》、《一九三○年春在上海》 (之一、之二)。1933年开始写作自传体长篇小说《母亲》 (未完)。1936年写了回忆录 《魍魉世界》,1945年出版短篇小说集 《我在霞村的时候》,并发表小说 《在医院中》、报告文学 《田宝霖》。1946年后写成著名长篇小说 《太阳照在桑干河上》,获1951年度斯大林文学奖金二等奖。1957年写成回忆录 《风雪人间》。1981年应美国爱荷华大学国际写作中心之邀前往访问,同时开始写作长篇小说 《在严寒的日子里》(未完)。建国后出版的作品有 《丁玲近作》、《生活·创作·修养》、《我的生平创作》、短篇小说集 《夜会》 以及 《访美散记》 等。其作品题材广泛,人物形象鲜明真切,文笔清新洒脱,艺术上思想上都取得了相当高的成就。

丁玲1904~1986

女。原名蒋伟,字冰之。临澧人。就读于桃源第二女子师范预科和长沙周南女中。1922年入中共创办的上海平民女学和上海大学中文系。1927年发表第一篇小说《梦河》,成名作《莎菲女士日记》。1930年加入左翼作家联盟,主编左联机关刊物《北斗》。1932年加入共产党,任左联党团书记。1933年以后,被国民党囚禁三年,经营救出狱。于1936年底赴保安,任中国文艺协会干事会主任。1937年后,历任中央警卫团政治部副主任、西北战地服务团主任、陕甘宁边区文协副主任、《解放日报》文艺副刊主编。1946年参加河北地区土改,写出《太阳照在桑干河上》,获斯大林文学奖。中华人民共和国成立后,历任中央文学研究所所长、中共中央宣传部文艺处长、《人民文学》主编。1955年被诬为“丁、陈(企霞)反党集团”主要成员。1957年错划为右派,开除党籍,劳改八年。10年动乱期间又被批斗监禁九年。1979年平反,任中国作协副主席、第六届全国政协常委、全国妇联理事。主要著作有《丁玲选集》、《延安集》、《丁玲短篇小说选集》、《丁玲散文选集》、《丁玲中篇小说选》、《生活创作修养》、《生活,修养,时代》、《我的生平与创作》、《丁玲戏剧集》、《丁玲文集》、《访美散记》、《丁玲集外集》等。

丁玲1904—1986

现代著名女作家、杰出的无产阶级革命文艺战士。本名蒋伟,字冰之。临澧人。早年接受“五四”运动的思想影响,20世纪20年代初期在上海平民女校、上海大学中文系学习时,便接触社会主义理论和中国共产党人。1927年开始发表小说,以抒发“时代苦闷” 的成名作《莎菲女士日记》轰动文坛。1930年参加中国左翼作家联盟,继之主编 “左联”机关刊物《北斗》,于1932年加入中国共产党,曾任“左联”党团书记。这时期创作的《韦护》、《水》、《母亲》等小说,显示了左翼文学的创作实绩。次年5月,被国民党特务绑架,拘禁南京。1936年9月,在中国共产党地下组织的帮助下,逃离南京去陕北,投身根据地人民的革命斗争。毛泽东作词相赠,称她 “昨天文小姐,今日武将军”。她深入革命斗争第一线,参加延安文艺座谈会以后,更自觉地实践为人民群众服务的革命文艺路线,为解放区的文艺创作增添了《彭德怀速写》、《新的信念》、《我在霞村的时候》、《田保霖》等重要作品。1946年到晋察冀边区,参加河北农村的土地改革运动,创作了著名长篇小说《太阳照在桑干河上》。中华人民共和国成立后,曾任中国作家协会党组书记、副主席等职。从1955年起,先后被错划为 “反党分子”、“右派”,下放到北大荒劳动。“文化大革命”期间,更受到残酷迫害,曾被关进监狱。1979年平反,重返文坛,继续写出了 《杜晚香》、 《䰣魉世界》、 《风雪人间》等重要作品。1984年,中共中央组织部曾发出 《关于为丁玲同志恢复名誉的通知》,彻底推翻强加给她的一切不实之词。她所写300多万字的作品,已结集成《丁玲文集》*10卷出版。

丁玲1904~1986

现当代小说家。原名蒋伟,字冰之。生于湖南临澧县一没落的封建世家。4岁丧父,由母亲抚大,并受其反封建思想的影响。1922年到上海,先后就读于共产党人创办的平民女子学校和上海大学。1924年去北京大学旁听文学课,次年与胡也频结婚。1927年开始发表作品,后辑为短篇小说集《在黑暗中》 (1928)、《自东日记》 (1929) 等。其中,《莎菲女士的日记》(1928)通过大胆细腻的心理刻画,描写了同名主人公的反叛精神,反映了“五四”后知识女性追求个性解放而又找不到正确出路的苦闷、绝望心情,为其早期代表作。1930年参加左联,1932年加入中国共产党,并主编左联机关刊物《北斗》,同时创作了十几篇小说;其中中篇小说《水》以1931年16省特大水灾为背景,描写了农村的苦难、农民群众的觉醒和反抗,表现出革命现实主义的特色,为此时的重要作品。1933年遭国民党特务绑架,被囚禁3年,后由党组织营救出狱,逃离南京,去陕北参加革命工作。此后写了大量作品,较著名的有《我在霞村的时候》和《在医院中》等短篇小说; 前者塑造了一个被污辱而仍坚持为抗战尽力的女性形象,后者批评了革命队伍内部的某些不良作风。延安文艺座谈会后,积极深入群众和实际斗争。以华北农村土地改革为题材的长篇小说《太阳照在桑干河上》 (1948),深刻揭示了土地改革给中国农村带来的伟大变革,为其创作生涯的里程碑和现代文学史上的杰作,荣获1951年斯大林文学奖。新中国成立后历任全国政协委员、中国文联常委、中国作协副主席等多种职务,并写了大量杂文、散文等作品。1955年起长期蒙受冤屈,党的十一届三中全会以后,得以平反昭雪。在其一生的最后年月,仍一如既往,始终以饱满的政治热情参加各种社会活动和文学活动,并继续写作于1956年开始发表过部分章节的长篇小说《在严寒的日子里》,表现了一个共产党员的可贵品格。

丁玲

小说家。女,1904年10月2日生。湖南省临澧人。1922年起在上海平民女子学校、上海大学中文系学习。1927年在《小说月报》上发表处女作短篇小说《梦珂》。1930年加入左翼作家联盟,曾任左联党团书记。1936年到陕北解放区,历任中国文艺协会主任、中央警卫团政治部副主任、陕甘宁边区文协副主席等职。1946年后创作了许多反映军民斗争生活的作品。1948年出版的长篇小说《太阳照在桑干河上》曾获1951年度斯大林文学奖二等奖。1949年后历任中共中央宣传部文艺处处长,中国作协党组书记、副主席,全国文联常委,中央文学研究所所长,《文艺报》主编,《人民文学》主编等职。1958年后到北大荒劳动。“文革”后历任全国政协常委兼文化组组长,中国作协副主席,国际笔会中国中心副会长并主编《中国》杂志。1986年3月去世。主要著作有:短篇小说集《在黑暗中》,上海开明书店1928年出版;短篇小说集《一个女人》,中华书局1930年出版;中篇小说《水》,现代书局1932年出版;小说特写集《延安集》,人民文学出版社1954年出版;《丁玲散文集》,人民文学出版社1980年出版。