寄畅园

我国古典园林佳作之一。位于江苏省无锡市锡惠公园内,为园中之园。此园初建于明正德年间,是兵部尚书秦金在元朝僧舍旧址上扩建的。初名“凤谷行窝”,又称秦园,后取著名书法家王羲之《兰亭集序》句意(一说继承此园的东林党人秦耀罢官回乡后,心情郁闷,故寄情山水)改称“寄畅园”。康熙初年,园主聘请著名造园艺术家张琏和其侄儿张鉽在园内堆叠的假山保存至今。此园大体可分两部分,东部为水区,以水廊为主,锦江漪为园中开朗明净的空间,池中的知鱼槛为九脊飞檐方亭,是供人观鱼赏藻之所。池北的七星桥、廊桥将池水分成两个不同情趣的小水面,意境深邃。西部以假山、树木为主,假山造型模拟连绵逶迤的惠山九峰,高3—5米,与园外群山连成一体,山颠龙光塔倒映池中,扩大了园的空间,是造园借景艺术比较成功的一例。假山间的山涧称八音涧,原有惠山泉水流入,据说可辨八个音阶,可惜泉水现已阻断。除此外,园中还有鹤步滩、九狮图石、美人石(即介如峰)等。寄畅园总体布局得当,妙取自然,是现存江南古典园林中叠山理水的典范。清康熙、乾隆二帝每次巡游江南都要至此赋诗赐匾。园内现尚存有康熙“山色溪光”,乾隆“玉忧金拟”御书石匾额各一方。北京颐和园中的谐趣园,是乾隆南巡后仿此园的建筑形式建造的,两园一南一北,相互辉映,是清代江南造园艺术北传的见证。寄畅园的原建筑均毁于清咸丰十年(公元1860年),现在的十余所建筑,如大门、大石山房、大厅等系晚清和民国时重建。1988年,寄畅园被国务院公布为全国重点文物保护单位。

155 寄畅园

位于江苏省无锡市西郊惠山东麓,原名“风谷行窝”,为明朝户部尚书秦金的别墅。始建于明朝正德年间(1506—1521),后经秦氏族裔改建,并更今名。园曾于清咸丰十年(1860),因太平天国战争而毁,后又经重建,并使其山水、亭祠、斋堂等建筑新颜尚存原貌。寄畅园选址之妙,在于西与惠山相接,东以锡山为邻,立于园内尽收两山恬静的自然风光于眼底,既可观锡山、龙光塔,又可踏惠山清泉于脚下,惠山置于园中假山背后,望去有一体之感,这就是造园之妙,善借景入园。园以水为主,涵碧亭、知鱼槛亭位于水之东岸,水南北长、东西窄,中部更窄,并有大树相隔,似分南北为两个水域。建筑集中于西南入口处,入口建筑原为祠堂,与秉礼堂、含贞斋在平面上呈鼎足之势,秉礼堂自成庭院分空间数处,有主有次,层次分明,配以奇峰异石,花草树木,建游廊水池。园内绿树成荫,小径通幽,谷道曲折,庭院封闭,空间分隔,景色变换,并用大片水域相托,构成幽静、典雅、生动、多变的可游可观之江南名园。

寄畅园

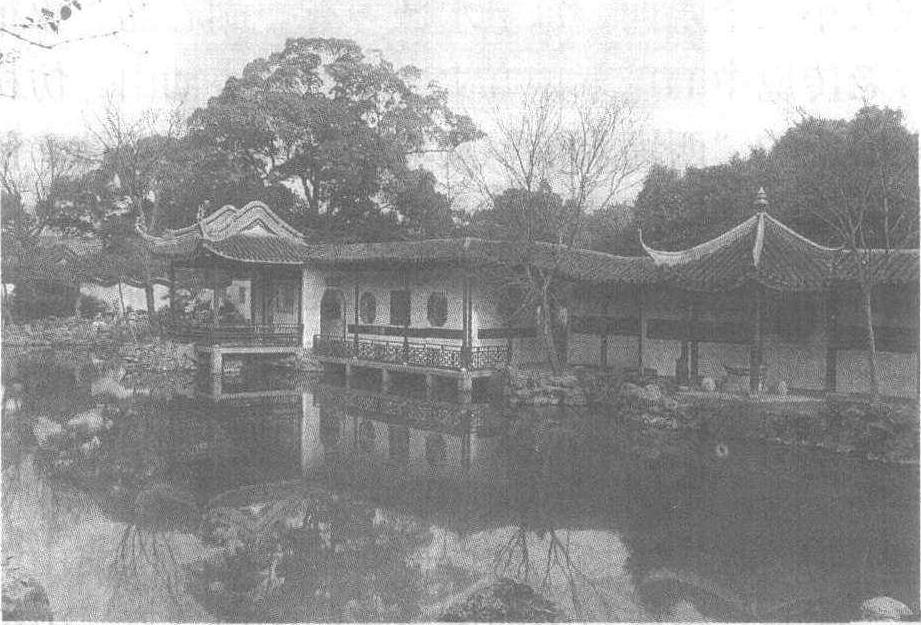

位于江苏无锡西郊惠山山麓。明正德年间,兵部尚书秦金在僧寮基础上,营造别墅,初名“风谷行窝”。至万历秦燿一代,改称寄畅园。清康熙时,园又经燿曾孙德藻改筑,请张南垣之侄张钺叠山引泉。成为江南名园之一,俗称“秦园”。康熙乾隆二帝南巡,均曾驻跸园内。咸丰十年(1860年),园被焚毁,今园是后来重建的,南部原建筑物多已不存,北部原二层环翠楼改为单层嘉树轩,新建双孝祠秉礼堂一组建筑。全园根据东西狭窄,南北纵长,地势西高东低的特点,高处堆山,低处开池,名锦汇漪,以水为中心,向东西展开,创造了与园基纵长方向相平行的水池和假山。入门绕过九狮台便到锦汇漪,池西、南为山林景色,东、北岸以建筑为主。西岸黄石间土的大假山,起伏有势、灌木丛生,古树参天。从惠山引泉破山腹而入水池,回声叮咚,名八音涧。假山首迎锡山,尾向惠山,作成犹如真山的余脉。水池北岸嘉树堂,可观全园之景。自北岸转东岸、点缀小亭涵碧亭,并以曲廊、水廊连接于嘉树堂。中段有方榭知鱼槛临水,南侧粉垣、小亭及随墙游廊,可供游人坐憩。知鱼槛和对面西岸凸出的石滩鹤步滩相峙而将水池中部加以收束,划为南北两个水域。北水域的北端又利用平桥七星桥及其后的廊桥再划分为两个层次,南端作成小水湾架石板小平桥,又自成一个小巧的水局。此园妙于因借、使有限的空间变成无限的空间,把人为景物与自然风光和谐统一起来。从水池东岸西望,透过水池及大假山,远借惠山山形,构成三个层次景深。从池西、北向东南望,锡山及其顶上的龙光塔均被借入园内,岸上亭榭,池中倒影,山为水峙,水为山映,亭为花掩,树为泉濑,相辅互成,得其自然。故乾隆曾仿此园在北京清漪园中建造了惠山园,即谐趣园。

寄畅园

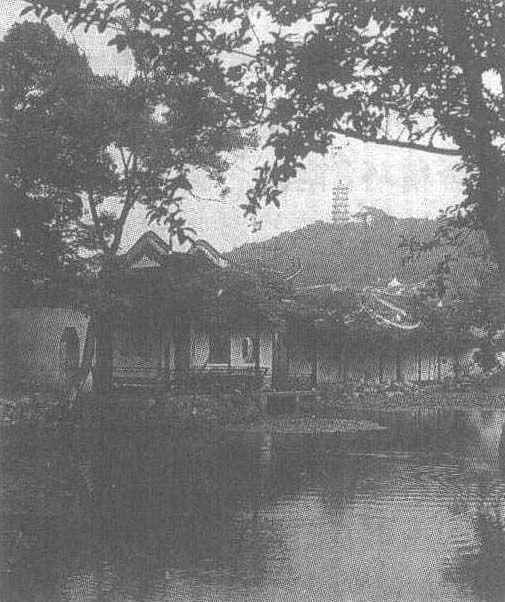

我国仅存完好的依托自然山水景观而成的山林式园林,位于无锡惠山东北侧山脚下,明正德年间秦金所建,初作僧寮用,后改名“寄畅园”。明代该园曾是“最在泉、得泉多而工于为泉” 的山林胜地,清代还有“古木清渠、攫舞澄泓” 的园林景象和千年老樟,今天这些都已不存,但是园林还保持着浓郁的自然意味。园林居中为曲折狭长的水面,西岸依托惠山延伸下来的山体,东岸布置园墙游廊和“知鱼槛”“凌虚阁”等园林小筑,是临水凭槛眺望山林和惠山景色的佳处,两端以驳岸和 一曲一直二桥连通,山体绿树葱郁,可走小径、穿堑道,或浓荫蔽日,或豁然开朗,展现对岸园景,具有城市宅园所没有的苍古意味和山林野趣。

寄畅园

寄畅园

全国重点文物保护单位。位于惠山北麓古华山门西北。元代为南隐、沤寓两僧房。明正德时(1506—1521)兵部尚书秦金建为别墅,名“凤谷行窝”,后数易园主。隆庆时(1567—1572),为湖广巡抚秦耀所有,取王羲之《兰亭集诗》“寄畅在所因”和《兰亭集序》“因寄所托”,“畅叙幽情”之意,命名为寄畅园。清康熙初年,秦金曾孙秦德藻请造园家张南垣从子张精心布置,引惠山泉入园,景致益胜。康熙六次南巡,均来此游览,题有“山色溪光”、“松风水月”、“明月松间照,清泉石上流”等匾联。乾隆六次南巡亦皆来游,并留有诗作和匾额,并制图以归,仿建于清漪园(颐和园)中,名惠山园(今谐趣园)。雍正、嘉庆亦曾来游。全园分东西两部分。东部以水廊为主,有南北狭长的水池,名锦汇漪,水静波平,拓展开明净的空间,池中有方亭,名知鱼槛,九脊飞檐,为倚栏观赏鱼藻佳处。池周布列山石、建筑、树木,勾勒出曲折窈窕的水面轮廓。水池北段,有七星桥、廊桥,将池水分割为两个不同情趣的小水面,遠望有深邃不尽之意。西部以假山树木为主。假山造型,模拟惠山九峰连绵逶迤之状,倒影池中,宛然如画。假山最高者5米,山中有涧谷林壑,惠山泉水流转跌落其间,鸣声悦耳,名八音涧。涧道盘曲,颇有深山幽寂之趣。全园布局妙取自然,“虽由人作,宛自天开”,具有清幽古朴的山林野趣,为江南古典园林中叠山理水的代表作。

寄畅园

中国园林。位于江苏省无锡市惠山东麓,元代时曾为僧舍,明正德年间(1506~1521)扩建成园,原称风谷行窝,后改为寄畅园。全园以水面为中心,为一南北狭长的水池,名锦汇漪,中部石矶突起,水面一分为二,池中有一座九脊飞檐的方亭,名知鱼槛。西部以假山树木为主,假山接惠山余脉,假山间为山涧,称八音涧,引惠山泉水入园,体现了山林野趣。

寄畅园

在江苏省无锡市惠山东麓。元时为二僧房。名“南隐”、“讴寓”。明兵部尚书秦金得之筑园,故又名秦园。后改现名,历代几经整修,至清康熙时日趋完美,成为吴越一带最著名的园林之一。全园占地面积9900平方米,分东西两部分,东部以水廊为主,西部以假山、林木为主。园中假山、清池、水榭、凉亭、回廊、古木、花卉等,造园技艺,手法高超,独树一帜,体现江南古朴清幽的园林风貌,有很高的艺术价值。康熙、乾隆帝南巡,数度来此。北京颐和园的谐趣园,即仿此形式建筑。1988年公布为全国重点文物保护单位。