109 对比

辞格的一种,又称对照。系将两种对立的事物或一事物的两个侧面加以对照比较的修辞方法。两物对比的如 “朱门酒肉臭,路有冻死骨。” (唐·杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》)一物两面对比的如“然则何时而乐耶?其必曰: 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐乎。” (宋·范仲淹《岳阳楼记》)

对比

在造型的各种因素中(线型、体量、空间、质地、色彩),把同一因素中不同差别程度的部分组织在一起,产生对照和比较,称其为对比。对比只能在同因素的两种差别之间产生,例如体量的大小对比,线型的曲直对比。在两种不同因素之间,不能产生对比关系,例如色彩就不能与线型对比。同一因素差异程度比较大的条件下才会产生对比,差异程度小则表现为协调。对比强调差别,以达到相互衬托、彼此作用的目的。

对比duibi

把两种矛盾或对立的事物进行对照比较的写作技巧。对比运用得好,能突出地反映客观事物的本质,鲜明地表现作者的倾向性。人间事物,总是在比较中体现各自特质的。孤立地写人、写事,往往特点含糊;两相比较,则形象鲜明。在文章中,一组形象(人、事、景、物)或两种情感,若正反相对,并列而比,可以产生摄影中的“反差”效果,有助于渲染气氛,突出题旨。

对比的手法,应用极其广泛。不论什么体裁的文章,不论是写人、记事、状物、绘景、说理、抒情,都可使用对比。场面、景物的对比:如《红楼梦》里宝钗结婚的欢乐场面与黛玉病死的悲哀场面的对比。情节、细节的对比:如契诃夫的《变色龙》中警官奥楚蔑洛夫对恶狗伤人事件,态度多变,反复再三。人物之间的对比,在同一人物身上做对比描写,也可以取得很好的效果。可以从相貌的变化来表现人物先后不同的命运;可以通过表现人物内外表里的不一,来披露人物的灵魂;可以通过同时并存的相反性格,来展示复杂、立体的人性等等。

无论运用哪种对比方法,都要有明确的目的,一定要比在点子上,要对比得自然,合理,不能生硬地编排。

对比duibi

把极不相同的东西并列在一起,便形成对比。“大漠孤烟直,长河落日圆”,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”等, 就是把两个明显对立的事物放在一起,收到相反相成的效果。色彩学上的互补色也是这个道理,绿叶扶红花,红绿两色就形成异常鲜明的补色对比。对比的形式是多种多样的,有色彩的对比、声音的对比、线条的对比;有形体的对比、性质的对比、空间的对比;有方向的对比等等。对比有助于鲜明醒目地表现事物的特点, 在艺术创作中被广泛运用。

对比Duibi

素描法则之一。指黑白、大小、强弱、虚实的比较、对照、互相衬托。对比包括物体色相明度对比,即黑、白、灰色块对比;明暗色调对比;处理手法的虚实强弱对比等等。素描中黑色与白纸形成黑与白的对比,最黑色与洁白纸的对比最强,随着黑色的变浅和白纸画灰而对比减弱。对比的主要作用,一是表现空气透视,即表现空间色调层次变化,近处对比加强,远处对比减弱;二是塑造形象,衬托主体和处理画面,重点部位可强化对比,次要部位弱化对比。

对比Duibi

在工艺美术设计的各种因素中(线型、体量、空间、质地、色彩等),把同一因素中,差别程度不同的部分,组织在一起(如:线型中的曲线和直线),产生对照和比较,称其为对比。对比只能有同一因素中的两种差别之间产生,例如体量的大小对比;色彩的冷暖对比。在两种不同因素之间,不能产生对比关系,例如色彩就不可能与线型对比。同一因素中,差异程度比较大的条件下,才会产生对比;差异程度小的,则表现为协调。对比就是强调差别,以达到相互衬托、彼此作用的目的。

对比Duibi

修辞格之一,又叫对照,即把两种相反或相对的事物,或者把同一事物的两个不同的方面放在一起加以比较。前一种例如:“朱门酒肉臭,路有冻死骨”;后一种例如:“这班官儿们,黑眼珠只看见白银子,句句忠君爱民,样样祸国殃民。”对比的作用也有两方面,对相反的事物做对比,可突出矛盾,使读者印象鲜明深刻;对相对的事物做对比,可以使它们相互补充, 相得益彰。

对比Duibi

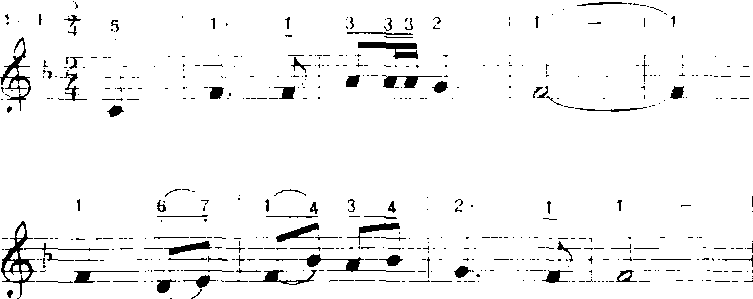

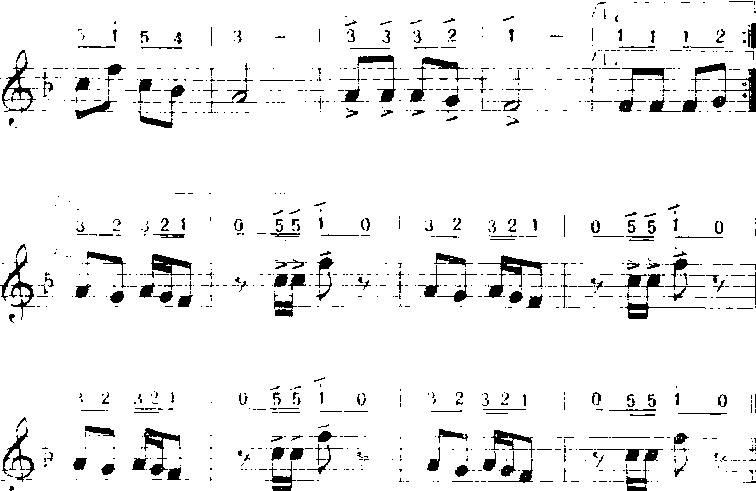

歌曲为了表现丰富的内容、思想和感情,光有重复法发展旋律求得统一是不够的,还必须产生对比的艺术效果,才能使歌曲发展具有动力和感染力。对比手法分如下几种:❶节奏对比:是通过不同节奏的表现产生对比的手法。常用于歌曲情绪开展、转折的地方或段与段之间。如《快乐的队日》(杨春华词王莘曲):

这首歌是二段体的曲式。A段的节奏从弱拍起比较抒情,亲切而柔美。B段的节奏从强拍开始,比较热情、欢快、跳跃,两段的节奏呈鲜明对比。

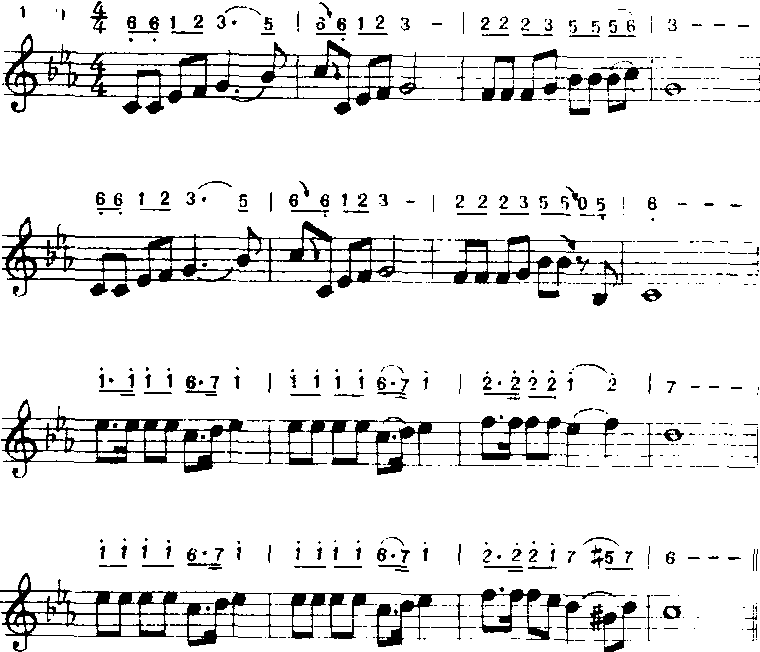

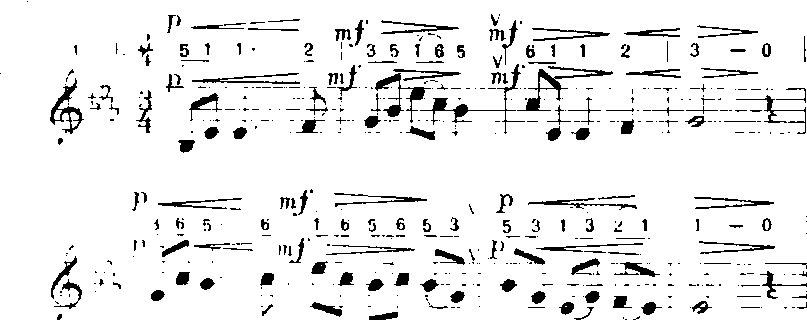

❷音区对比。人声有高、中、低声区之分。通过声区不同的写法,产生对比效果。可用于句与句之间,也在段与段之间运用。在不同的音区有时使用相同、大致相同或完全不同的音乐材料。如《歌声与微笑》 (王健词谷建芬曲):

以上这首A段全部处在中、低声区,有最低谷的最低音“5”。B段由A段结尾最后一个音“6”大跳十度进入B段第一个音——高音“do”,而且B段全部处在高音区,有最高峰的最高音“re”,虽然对儿童来说这首歌的音域宽了些,但由于B段高音区的冲力,儿童演唱时都处在高亢、兴奋的状态,所以这个缺点得到了弥补,孩子们很喜欢。

❸速度对比。不同的速度产生不同的感情,速度的对比就是感情的对比。如:慢板、中板、快板、行板,渐快、渐慢、突快、突慢等不同速度,常在乐段间转换,有时也在乐句间转换。如《老爷爷赶鹅》 ( 〔罗〕 约涅斯库词 〔罗〕 索里库曲):

以上歌曲前半首节奏平稳,速度中等。后半拍速度加快,节奏比前半首加紧音调上大跳较多,情绪从平静的叙述,忽然转入欢跃热烈的舞蹈情绪,形成鲜明对比。

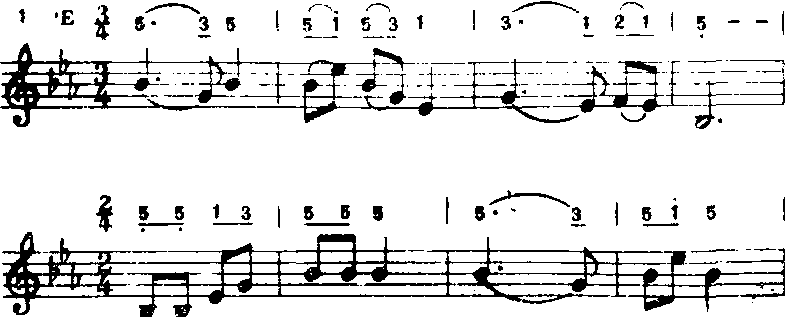

❹音量对比。用不同音量或不同力度产生对比。此对比也分两种方式:(a)力度变化。在曲调上标明力度记号(ff、f、mf、mp、p、pp、PPP和渐强、渐弱等)如《红蜻蜓》(日本儿童歌曲) (三木露风词山田耕作曲):

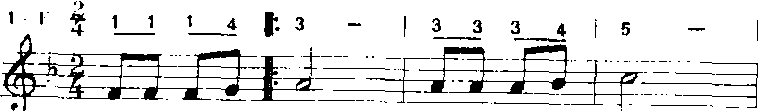

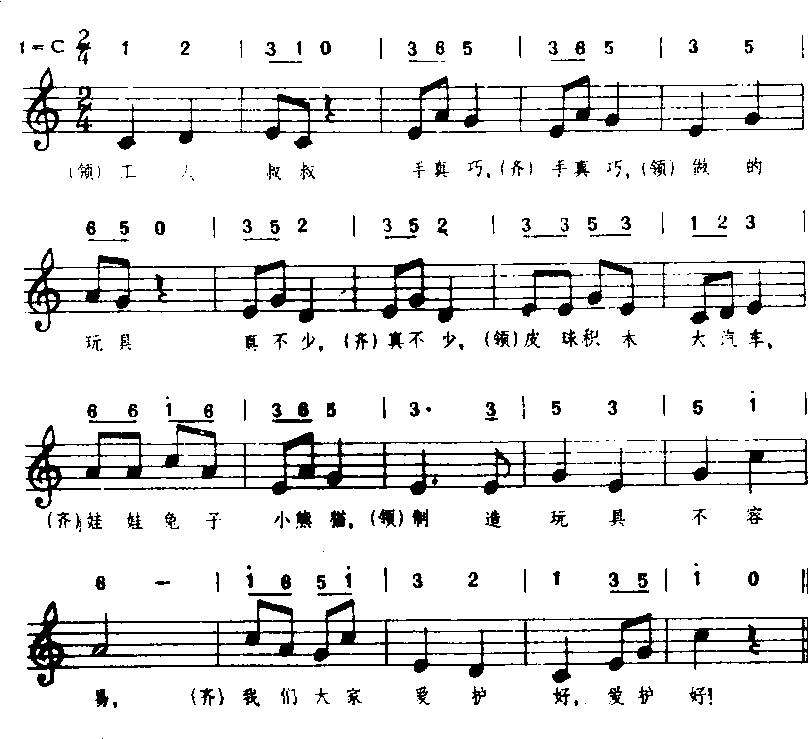

❺节拍对比。不同的节拍表现不同的情绪,节拍的对比也能产生艺术效果,常用于乐段之间,也用于乐句间。对比性强的偶数节拍与奇数节拍。如:《杜鹃花送给筑路工人叔叔》(苏叔阳词杨春华曲)A段采用3/4节拍,曲调委婉、流畅而抒情,表达孩子们热爱筑路工作叔叔的深厚感情。而B段改用了2/4节拍,旋律节奏有劳动的气氛,通过具体事情赞美筑路工人叔叔的好思想,好品质。两种节拍产生了强烈对比。

对比

音乐整体表现手段之一。指不同的音乐材料(音乐主题)的并列陈述。用于乐思的转折和变化,它包括不同形象、不同感情、不同性格、不同风格等某方面或某几方面的对比。对比程度可大可小,具有对抗性、戏剧性的两个音乐主题对比程度较大。用原有音乐材料变奏形成的对比称为“派生对比”; 用不同音乐材料所进行的对比称为 “并置对比”。

对比

把同一事物的两个不同的方面,或者两种相反或矛盾的事物,并列一处,使之形成比较、对照,以便达到强调目的的一种表现手法。修辞上多用此法,如明代刘基《卖柑者言》的“金玉其外,败絮其中”,《墨子·公输》中“荆之地,方五千里,宋之地,方五百里。此犹文轩(装饰华美的车辆)之与敝舆(破旧的车辆)也。……荆有长松、文梓、楩枬、豫章,宋无长木。此犹锦绣之与短褐也”。荆地五千里,言其多,宋地五百里,言其少;文轩与敝舆,言好与坏之比,皆是对比。多少、好坏、粗细、高低、大小等可以构成正反对立的关系,在对比之中事物的特征会更加突出,从而给人以深刻的印象。笔法上也用此法。例如将某人前后言行不同来作对比,由事物或人物的发展变化说明题者,这是纵向对比;将两种不同的人物或事物来作对比,通过双方不同的特点说明题者,这是横向对比。前者如宋代欧阳修《五代史伶官传论》写庄宗之所以得天下与其所以失天下,从兴亡盛衰的纵向对比中得出“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”以及盛衰之理“虽曰天命,岂非人事”的结论。横向对比在写作中最为常见。如唐柳宗元《永某氏之鼠》写新旧主人对鼠的不同态度得到的不同结果,启发读者深思一些社会现象。又如明代宋濂《送东阳马生序》以自己过去家贫求学之勤艰与当时学生优越条件作对比等。