小篆

字体名。相传为秦相李斯等将籀文简化而成,通称“小篆”。又因通行于秦代,又称“秦篆”。许慎《说文解字·叙》: “秦始皇帝初兼天下,……罢其不与秦文合者。(李)斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。” 《说文》所收9353字,皆为小篆。今存《泰山刻石》、《琅琊台刻石》即小篆的代表作,传为李斯所书,字形正整,笔画圆健,可见当时标准字体的风范。唐张怀瓘《书断》赞曰:“李君(斯)创法,神虑精微。铁为肢体,虬作骖騑。江海淼漫,山岳巍巍。长风万里,鸾凤于飞。”

小篆

大篆的对称。也叫秦“篆”。由籀文发展而成,字体比籀文简化。秦始皇统一中国后,采用李斯的意见,推行统一文字的政策,以小篆定为正式文字。它有齐整匀圆的特点。存世字迹有《琅玡台刻石》、《泰山刻石》,可代表小篆的风格。

小篆xiaozhuan

通行于秦代的一种汉字书体,也叫做“秦篆”。小篆是篆书的一种,是由大篆发展而来的。我们现在所说的篆书,一般都指小篆。

战国时期,七国割据,文字异形,不便交流。秦始皇统一中国后,采纳李斯的建议,推行统一文字的政策,以小篆为正字,淘汰通行于六国的异体字,所谓“书同文字,罢其不与秦文合者”。秦文就是指小篆。它的推行对汉字规范化产生过积极影响。

小篆是以大篆为基础省改而成的。它的字形比大篆更为匀圆齐整,也更加简省和定型化。秦代小篆的文字资料保存至今的多见于刻石,比较知名的有泰山刻石,琅邪台刻石等,反映了当时小篆的风格特征。从流传下来的文字资料来看,小篆已是很成熟、很规范的文字了。东汉许慎著《说文解字》,以小篆为依据,分析字形,解释字义。书中收小篆9353字,说明小篆的数量很大。

小篆通行的时间不很长。汉代虽沿用小篆为标准书体,但民间已流行隶书,并逐渐取代了小篆。然而作为一种书体艺术,小篆却一直流传至今,在书法和篆刻中占有重要的地位。

小篆Xiaozhuan

小篆是篆书字体之一,与“大篆”相对称,也叫“秦篆”。秦始皇统一六国后,进行文字改革,改革后的文字,就是“秦篆”。李斯在文字改革中是有贡献的,他著有《仓颉篇》,精于篆书,《峄山》、《泰山》、《琅邪台》、《之罘》、《碣石》、《会稽》等石刻,都是李斯书写的。小篆书法结字严谨,偏旁固定,笔势圆转匀称,字形端庄秀美。李斯、李阳冰、徐锴、邓石如都是历代小篆大家。

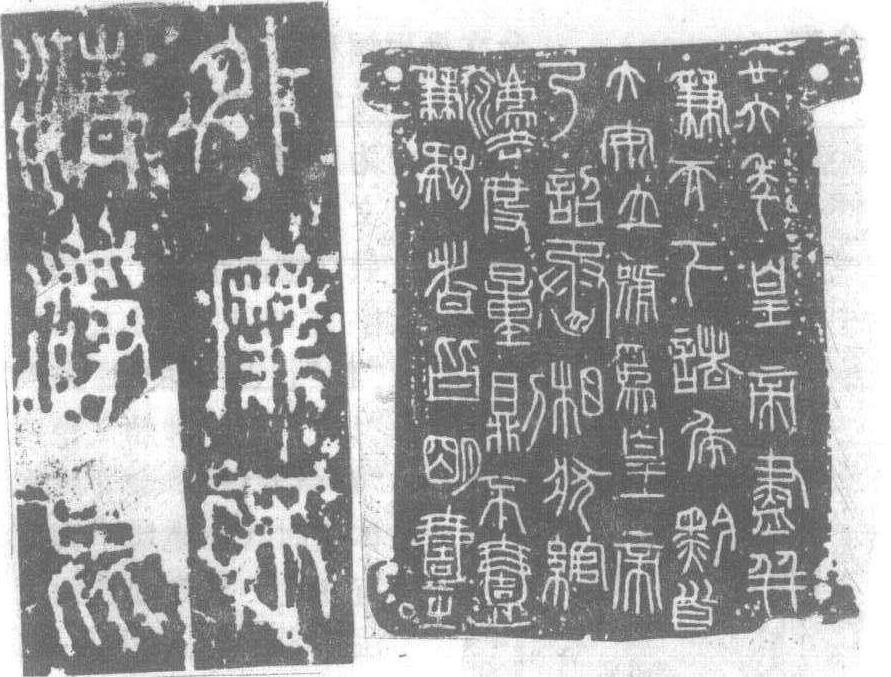

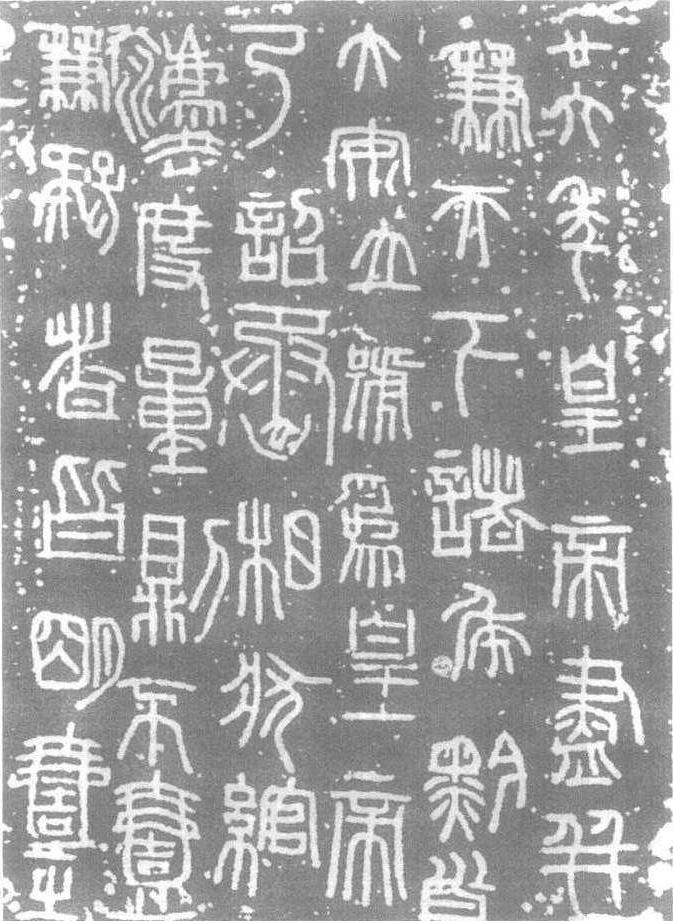

秦·李斯《泰山刻石》 秦诏版

小篆Xiaozhuan

文字学术语。古汉字的一种书体的名称,秦代官方文字的正体,又称“秦篆”。许慎《说文解字·叙》说:“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,大史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也”认为小篆是李斯等人在大篆的基础上加以省改制定的。其实,小篆这种字体在秦统一之前就已经产生,李斯等人只是选取了这种字体来作为朝廷推行的标准书体。小篆的字形,由匀称圆润、粗细相等的线条构成,字体取内聚环抱之势。与战国文字相比,小篆的字形图画性渐趋减少,线条符号性更加增强,异体字已经很少,偏旁部首的写法和位置基本固定。小篆的颁行,结束了战国文字繁杂歧异的局面,使汉字趋于定型化,标准化,对中华民族及其文化的统一起了积极作用。由于秦代的这种书体是由战国时期的篆文演化而来,所以人们把战国时的篆文称作“大篆”,而把秦代的篆文称作“小篆”或“秦篆”。小篆的标准字样,存世有《泰山刻石》和《琅邪台刻石》。

小篆

小篆是篆书的字体之 一,与大篆相对称,也叫“秦篆”。汉·许慎 《说文解字 ·叙》说: “秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢去不与秦文合者。斯作 《苍颉篇》,中车府令赵高作 《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓‘小篆’ 者也。” 秦始皇统 一六国后,进行文字改革,李斯在文字改革中是有贡献的。他精于篆书,《峄山》、《泰山》、《琅邪台》、《之罘》、《之罘东观》、《碣石》、《会稽》等刻石,都是李斯书写的。秦的法令、诏书刻在石上的,称之为 “秦诏版”,也是比较规范的小篆。小篆结体呈长方形,上紧下松,横平竖真,布白均匀,对称平衡。小篆用笔特点: 起笔藏锋,行笔中锋,收笔回锋。笔画粗细一致,婉转流畅。总之,小篆书法严谨,偏旁固定、端庄秀美。李斯、李阳冰、徐锴、邓石如都是历代小篆大家。

秦诏版

小篆

也称“秦篆”,是秦始皇统一中国后通行的文字。春秋战国时期,由于各诸侯国之间长期不断的战争,在政治上形成了分裂局面,各地出现了大量异体字、简体字、新造字。这种不同 一的文字在秦统一中国以后使用十分不便,为了使统一的中国有统一的文字,秦始皇实行“书同文”的政策。在丞相李斯的主持下,以秦国流行的大篆为基础进行文字整理,凡与秦文不相合的文字一律不用。这种统一并通行全国的字体就叫小篆。小篆是我国历史上第一次汉字规范化的产物,在汉字发展史上具有十分重要的地位,是古汉字的最后一个阶段。同以前的各种字体相比,小篆笔画更加线条化,粗细更加匀称,行款也更为整齐。小篆废除了一些异体,省改了一些不必要的偏旁,写法更加固定,基本上使汉字统一起来并定型化了,这为后来方块汉字的形成奠定了基础。

小篆

书体名。与“大篆”对称。通行于秦代,故亦称“秦篆”。小篆形体圆通整齐,自汉至今为书法艺术的重要书体之一。其代表作有《琅邪台刻石》和《泰山刻石》,世传为李斯所书。参见“语言文字”中“小篆”。

小篆

又称“秦篆”。与大篆相对称。相传为秦时李斯草创,以籀文为基础,加以省改而成。字体匀圆齐整,笔划较籀文简易。秦始皇统一中国后,采纳了李斯的意见,统一文字。以小篆为正字,废除通行于原六国的各类异体字。在汉字的规范化方面,起过积极的作用。现存有《泰山刻石》和《琅琊台刻石》。

小篆

大篆的对称。又称“秦篆”。秦统一初年,元国文字仍流行于各地,于是丞相李斯奏请书同文,罢其不与秦文合者。为了统一标准,改有大篆而成之。史称:“小篆书,李斯册古文作也,始皇以祈祷名山,皆用此书。”其形体匀圆整齐,笔势瘦劲飘逸,宽舒飞动,字形略带纵势长方,但却整齐美观。对后世汉字的规范化作用极大。存世有《琅琊台刻石》、《泰山刻石》。