尿urine

泌尿器官形成的排泄物。尿的成分随动物摄取的食物性质和机体代谢活动状态而异。在一般情况下,水分约占96~97%,固体物约占3~4%。固体物包括有机物和无机物。有机物大部分是蛋白质和核酸的代谢终产物,如尿素、尿酸、肌酐、马尿酸、嘌呤碱等,还含有少量色素(尿胆素、尿色素)、草酸、乳酸、某些激素、维生素和酶等。无机物中主要有钾、钠、钙、镁的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、重碳酸盐等。尿成分与血浆有明显差异,血浆含有大分子的蛋白质和葡萄糖,尿则没有; 尿中的盐类、尿素、尿酸、肌酐等的浓度可比血浆高数倍至数十倍;另一些物质(如马尿酸)只存在于尿中。

生成过程 尿在肾单位和集合管中生成。生成过程包括三个环节。

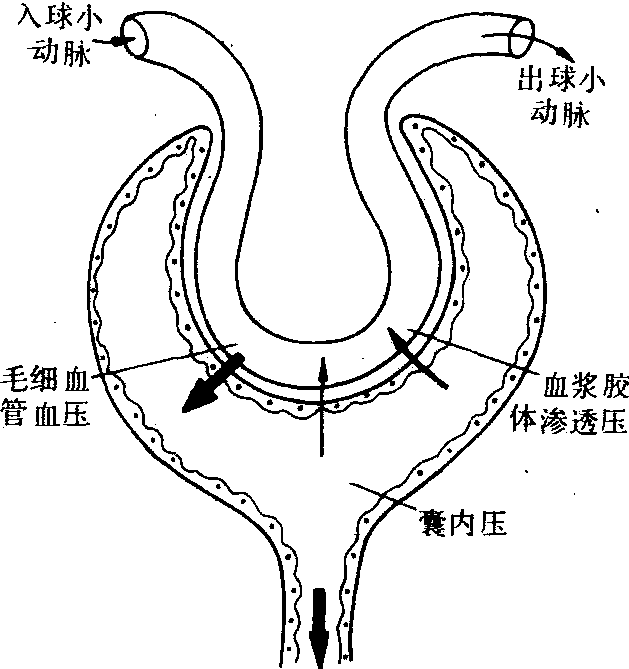

肾小球的滤过作用 肾小球似一超滤器,当血液由入球小动脉进入肾小球的毛细血管时,除了血细胞和大分子的蛋白质外,血浆中的水、电解质和有机物(包括分子量较小的蛋白质)通过肾小球滤过膜,进入肾小囊内形成原尿。原尿的化学成分除蛋白质以外几乎与血浆相同。肾小球的滤过作用决定于肾小球滤过膜的通透性和有效滤过压。滤过膜由肾小球毛细血管内皮细胞、基膜和肾小囊内层上皮细胞紧贴在一起构成,通透性较高。肾小球滤过的动力是有效滤过压,它等于两种相反的力量,即促进滤过的肾小球毛细血管血压与阻止滤过的肾小球毛细血管血浆中的胶体渗透压及肾小囊囊内压的代数和(图1)。

图 1 肾小球有效滤过压示意图

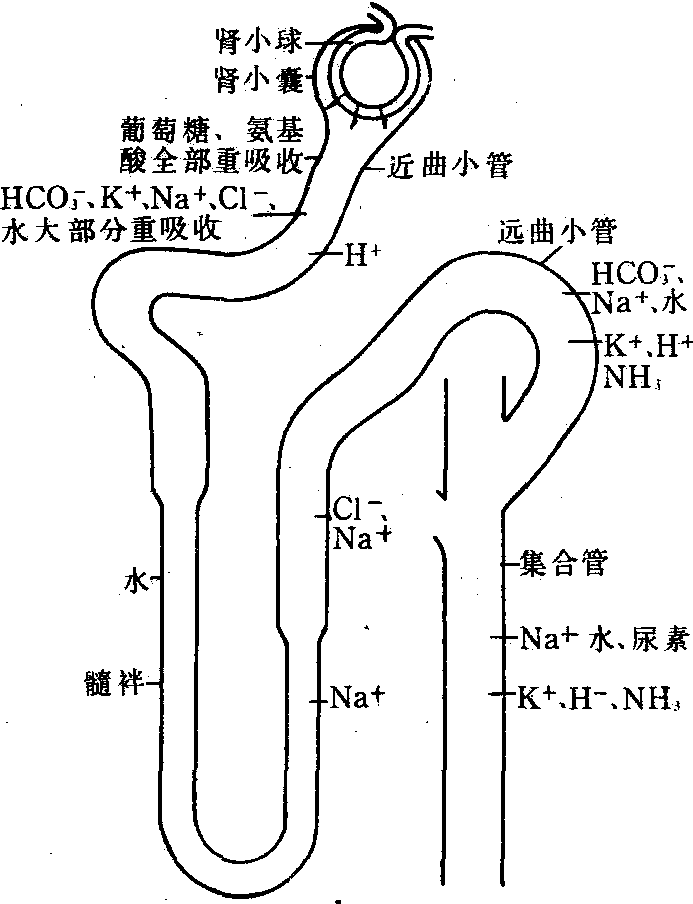

肾小管和集合管的重吸收作用 肾小管分近曲小管、髓袢(亨利氏袢)和远曲小管。远曲小管汇集成集合管,后者开口于肾盂的乳头。当原尿通过肾小管各段和集合管时,其成分和量发生明显变化,绝大部分的水和某些溶质被转运出管外,重新回到肾小管周围的毛细血管内,称为重吸收作用。重吸收分主动重吸收和被动重吸收。前者指通过肾小管上皮细胞的代谢活动,把某种物质如葡萄糖、氨基酸、蛋白质、Na+、K+等主动地从肾小管腔中转运到周围组织和血液的过程; 后者指水、Cl-、尿素等通过扩散、渗透和静电吸引作用等理化过程而实现。

肾小管和集合管的分泌、排泄作用 肾小管和集合管上皮细胞通过新陈代谢,将其产生的物质分泌到肾小管腔中并随尿排出体外的过程,称为分泌作用,如肾小管分泌H+、K+、NH3等;排泄作用则是指肾小管和集合管上皮细胞,把血液中的某些物质如肌酐、有机酸、K+和某些药物等直接排入管腔内的过程(图2)。

图 2 肾小管和集合管的重吸收、分泌和排泄示意图

通过肾小管和集合管重吸收、分泌和排泄作用以后排出的尿液,称为尿或终尿。与原尿相比不仅尿量大减,而且成分也有明显差异。

尿在生成过程中可发生复杂的浓缩和稀释过程。如排出的尿液渗透压高于血浆渗透压时,称为高渗尿,表示尿被浓缩; 反之,称为低渗尿,表示尿被稀释。尿的浓缩和稀释是肾脏调节水和渗透压平衡的重要功能。尿浓缩的关键在于肾髓质的组织间液经常处于高渗状态,从肾皮质到髓质越近乳头部其渗透浓度越高,形成了高渗的浓度梯度区,这是由于肾小管髓袢段逆流倍增作用的结果。当近曲小管中的等渗或低渗小管液流进髓袢的降支后,由于组织间液的渗透压较高,使降支内的水向外渗出,组织间液中的Na+向管内扩散,于是降支内小管液的渗透压逐渐提高,直到降支的末端达到最高点; 当小管液从降支末端转入升支逆向流动时,由于Na+的主动重吸收和水分不易透出,所以小管液中的Na+浓度越来越低,渗透压也就越来越低,到升支末端时达到最低点。此外,在建立和维持梯度的全过程中,升支粗段对Cl-的主动重吸收、尿素的再循环和直小血管的逆流交换作用都起着重要的作用。抗利尿素可调节远曲小管和集合管上皮细胞对水的通透性,促进水分的重吸收,从而控制尿的渗透压,而产生浓缩或稀释尿液。

生成的影响因素

影响肾小球滤过作用的因素 ❶肾小球滤过膜通透性的改变: 在病理情况下,如中毒和缺氧时,肾小球滤过膜的微孔变大,通透性增加,原尿生成显著增加,本来不能通过滤过膜的血细胞或蛋白质也可能进入囊腔随尿排出,出现血尿或蛋白质尿。

❷肾小球有效滤过压的改变:凡能影响肾小球毛细血管的血压、血浆胶体渗透压和囊内压这三种压力的因素,都可以改变肾小球的有效滤过压,而影响尿的生成。

影响肾小管重吸收的因素 ❶原尿中溶质浓度的改变: 当原尿中溶质浓度增加,并超过肾小管对溶质的重吸收限度时,原尿的渗透压升高而妨碍肾小管对水的重吸收,于是尿量增加,如静脉注射高渗葡萄糖后,原尿中糖浓度增加,若超过肾小管重吸收的限度(即肾糖阈),有一部分糖因不能被重吸收而使原尿渗透压升高,影响肾小管上皮细胞对水的重吸收作用,故尿量增加。

❷肾小管上皮细胞的机能状态: 当肾小管上皮细胞因根皮苷中毒或服有机汞利尿剂时,会影响它的正常重吸收机能,使尿的质和量发生变化。

❸激素的作用。

生成的调节

肾血流量的调节 在一定的生理限度内,肾血流量保持相对恒定,这就是肾血流的自动调节。其调节机理较为复杂,现比较公认的是,入球小动脉平滑肌的紧张度能随肾动脉压的变化而变化,当肾动脉压升高时,入球小动脉平滑肌紧张度增加,管径缩小,阻力加大,肾血流量和血压下降; 当动脉压下降时,入球小动脉平滑肌紧张度减弱,管径扩大,阻力减小,肾血流量和血压增加; 因此,当动脉压在一定范围(80~180mmHg)内变动时,肾小球毛细血管的血流量和血压能保持基本稳定。

肾血流主要受神经性和体液性调节。支配肾脏的传出神经有内脏神经和迷走神经。前者具有明显的缩血管作用,能使入球和出球小动脉收缩,肾血流量减少,有利于全身血流量的重新分配; 后者对肾血管没有收缩和舒张作用,对血流影响不显著。在体液调节中,肾上腺素和去甲肾上腺素是促进肾血管收缩的主要激素,能使肾血流量显著减少;前列腺素(PG)可在肾内合成,其中PGA和PGE对肾血管均有舒张作用。

肾小管活动的调节 主要受激素的调节。❶抗利尿素: 由下丘脑视上核和室旁核的神经细胞合成,后沿轴突的轴浆运输到垂体后叶贮存,当血浆晶体渗透压升高或循环血量减少时,由垂体后叶释放到血液中。抗利尿素的作用是增加远曲小管和集合管上皮细胞对水的通透性,促进水的重吸收,使尿量减少,尿液浓缩。

❷醛固酮: 由肾上腺皮质球状带所分泌,主要作用是促进远曲小管和集合管对钠的主动重吸收,增加对钾的分泌,即K+—Na+交换,因此醛固酮具有保钠排钾的作用。在钠重吸收时,氯和水的重吸收也随之增加。

❸甲状旁腺素: 由甲状旁腺分泌,能促进远曲小管和集合管对钙的重吸收,抑制近曲小管对磷酸盐的重吸收,使尿磷酸盐排出增加,尿钙排出减少。

❹降钙素: 由甲状腺的滤泡旁细胞(哺乳动物)或腮后腺(鸟类)分泌,能增加钙和磷从尿中排出,还能抑制钠和氯在近曲小管的重吸收,使尿钠和尿量排出增加。

尿niao

由肾脏产生的液体。尿呈淡黄色,当尿量少而变浓时,色亦转深。尿的比重介于1.015—1.025,随尿量而变动。尿的酸碱度随食物的性质而变,肉食与荤素杂食的人,尿呈酸性;素食者,尿呈碱性。尿的渗透压一般高于血浆。正常尿中不含血细胞,也不含蛋白质和葡萄糖,只含代谢终产物,如尿素、肌酐、马尿酸等。尿中无机盐和水的含量变化不定,受摄入量和排出量平衡的制约。正常人一昼夜所排出的尿约1000~1500毫升。尿量的多少主要取决于机体摄入的水量和其它途径排出的水量(由皮肤、肺、肠等)、食物的性质、气温和身体活动状态等多种因素。如饮水多的人,尿量亦多;而在大量出汗或腹泻之后,尿量将减少。一昼夜的尿量少于500毫升称为少尿;少于100毫升称为无尿;多于2 500毫升为多尿,人体一昼夜至少排尿500毫升,才能把体内的代谢废物排出,少于500毫升时,会造成代谢废物在体内积聚。