149 屈原

五幕新编历史话剧,郭沫若作。写于1942年1月。该剧取材于我国伟大的爱国诗人屈原的生平事迹,但剧本并未写屈原的全部生活,而通过屈原一天的经历,概括了他的一生,表现了他的性格全貌。表现了进步力量同以上官大夫、南后为代表的统治集团的斗争。剧本集中刻画了屈原的高风亮节和坚定不移的斗争性格。他虽遭到郑袖、靳尚甚至怀王一次次的诬陷、打击、迫害,但始终大义凛然,毫不畏惧,敢于当面正告怀王,斥责他将要成为祖国的罪人。最后他被关进东皇太乙庙,等于宣判了死刑,但他仍毫不屈服,继续同邪恶势力进行殊死的斗争。他对风雷电的呼唤和歌颂,充分展示他反抗黑暗、渴求光明、热爱祖国、关心人民的崇高思想境界。剧中,婵娟的性格也是光彩夺目的。她是屈原精神的继承者,是屈原性格的有力陪衬。楚怀王、郑袖、靳尚这些反面人物写得也较有特色,在他们可恶的卑鄙阴险嘴脸的反衬下,更显示出屈原性格的崇高、伟大。在艺术上,该剧出色地运用了革命浪漫主义创作方法,塑造了理想化的英雄人物,洋溢着充沛的爱国激情,巧妙地使用了象征的夸张手法,抒情独白增强了剧作的诗意。

029 屈原前340?—前278?

我国最早的大诗人。名平,字原; 又自云名正则,字灵均。战国楚人。做过左徒、三闾大夫,主张改革政治,联合抗秦。遭谗言,被放逐,长期流浪于沅、湘流域,比较接近人民生活,对黑暗现实愈益不满。楚国灭亡后,自投汨罗江而死。所作《离骚》、《九章》、《九歌》等篇,反复陈述他的政治主张,揭露反动贵族昏庸腐朽,排斥贤能的种种罪行。表现了对楚国国事的深切忧念和为理想而献身的精神。他在吸收民间文学艺术营养的基础上,创造出骚体这新形式。其作品富于积极浪漫主义精神,对后世影响很大。《汉书·艺文志》著录《屈原赋》25篇,其书久佚,后代所见屈原作品,皆出自刘向辑《楚辞》。

071 屈原

战国时诗人、思想家。主张彰明法度,举贤授能。因放逐,接近人民,对黑暗现实不满。因楚国政治腐败、首都被秦兵攻破,深感政治理想无法实现,约在前278年5月5日投汨罗江而死,后该日成为纪念他的传统节日——端午节。所作《离骚》、《天问》、《九章》等篇,反映出他的伦理思想。爱国忧民,追求进步,坚韧不屈,敢于献身。对天命观提出质疑,“阴阳三合,何本何化”,“天命反侧,何罚何佑”。他主张重仁袭义,秉德无私,借橘树品质寄喻自己“受命不迁”,“横而不流”,“深固难徙”的气节;愤世嫉俗,喟然叹曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒。” (《史记·屈原贾生列传》)

043 屈原前340—前278

战国时期政治家、诗人。名平,字原;又自云名正则,字灵均。出身楚贵族。初佐楚怀王,任左徒、三闾大夫。在政治上,主张应“明法度”,举贤授能,富国强兵,联齐抗秦。因遭贵族子兰(怀王幼弟)、郑袖(怀王宠姬)谗害去职。顷襄王时数遭放逐,流浪沅、湘20余年,忧国忧君,自伤无罪,寄悲愤于吟咏,作《离骚》、《九章》等诗篇,反复陈述其政治主张,揭露楚贵族统治者昏庸腐败、排斥贤能的作为。前278年,因国都郢为秦攻破,遂投泪罗江而逝。《汉书·艺文志》著录《屈原赋》25篇,久佚。汉刘向辑《楚辞》,保留其部分著作。

屈原约前339—约前278Qu Yuan

战国后期诗人,政治家。名平,字原。楚国人,与楚王室为同姓。近代学者考订其生辰为楚威王元年(前339) 正月十四日。据《离骚》中自称,其祖先为颛顼高阳氏,是古代西方的一个部落首领。高阳氏六世孙季连,姓芈,是楚国的创业始祖。其后代熊通,为楚武王,武王子瑕,封于屈地,遂以屈为姓,屈原即出自这一支。其父名伯庸。据郦道元《水经注》引袁崧《宜都山川记》,其故里在今湖北省秭归县东北。

屈原为人博闻强记,明于政事,娴于辞令,楚怀王时,任左徒之职,参与了内政和外交事务,很受信任。怀王令他制订法令条文,草稿未定,上官大夫要夺去看,屈原不给。他就向楚王进谗言,使屈原被疏。这时秦国派张仪入楚,以土地诱使怀王绝齐亲秦,怀王绝齐后秦又食言,不给楚国土地。怀王大怒,发兵攻秦,导致兵败地失,于是召回屈原,令其使齐,恢复两国关系。但不久又改变主意,放逐屈原到汉北。其后怀王受骗入秦被拘,客死秦国。其子顷襄王继位,以子兰为令尹。屈原痛恨子兰劝怀王入秦,子兰遂唆使上官大夫向顷襄王谗毁屈原,把他放逐到江南。屈原目睹楚国日削,忧心愁悴,作诗以抒愤懑,终因无可奈何,自投汨罗江而死。此外,他还任过三闾大夫之职,负责教育公族子弟。

屈原怀抱着进步的政治理想,希望楚王效法前圣,励精图治,爱民施德,举贤授能,修明法度,使楚国走上富强之路。为此,他与邪恶的腐朽势力进行了不屈的斗争,直至献出生命。他是楚辞的奠基人,也是文学史上最伟大的浪漫主义诗人之一。其作品有《离骚》、《九章》、《天问》、《招魂》、《九歌》等23篇。《离骚》是自叙性抒情长诗,主要表现了诗人为实现理想而不懈求索、顽强斗争的过程。《九章》包括《惜诵》、《涉江》等九篇作品,内容与《离骚》相近。《天问》是对历史和自然现象的疑问。《招魂》或云为作者是宋玉,但一般认为是屈原为楚怀王招魂而作。《九歌》是在楚地民歌基础上改编而成的祭神歌舞。另有《远游》、《大招》、《渔父》3篇,或以为是屈原的作品,但多数人认为是后人仿作。

屈原通过上述作品创造了一种自由灵活的新诗体——楚辞,使我国诗歌在《诗经》四言诗的基础上前进了一大步;他发展了《诗经》的比兴手法,开创了文学史上借香草美人以抒情寄讽的传统;其作品带有浓厚的理想色彩,感情强烈,想象奇特,境界瑰丽奇伟,是古代浪漫主义诗歌的源头。屈原对中国文学的发展产生了重要影响,其光辉人格和崇高精神也成为后人学习的楷模。

本世纪50年代,屈原被推举为世界文化名人,受到各国人民的纪念。

《屈原》quyuan

五幕历史剧。作者郭沫若。写于1942年1月,1942年3月出版。剧本根据《史记·屈原贾生列传》的记载和诗人屈原伟大爱国主义的悲剧生涯,描写了屈原从祖国人民的利益出发提出的“联齐抗秦”的正确主张同以南后为代表的楚国统治集团“绝齐降秦”的投降主义主张之间的尖锐斗争。屈原的正确主张不仅未被楚怀王采纳,反而遭到楚国贵族的迫害。但屈原始终不屈地坚持正义、坚持斗争,剧本以他的学生婵娟的惨烈牺牲和屈原悲壮出走汉北结尾。剧本写于“皖南事变”后不久,祖国再次面临分裂的严重关头,作者以大无畏的胆略鲜明地表达出反对分裂投降,主张团结御侮,诅咒黑暗和倒退,讴歌光明和进步这一具有强烈现实意义的主题,愤怒鞭挞了蒋介石反动统治的卖国行径,唱出了整个中华民族不畏强暴、争取解放的心声。

剧本成功塑造了屈原这位伟大的爱国诗人和坚贞正直的政治家的形象,深切的爱国爱民思想和英勇无畏的斗争精神,是屈原这一形象性格特征的核心。剧本采用穿插、吟诵《桔颂》、《雷电颂》等抒情诗的独特形式,赞美了屈原高洁的情操,抒发了他内心的满腔忧愤,强化了他深沉而激越的性格特征,使这一形象光彩照人,内涵丰富。剧本还塑造了忠贞纯洁的婵娟、屈从变节的宋玉和阴险毒辣的南后等人物形象,这些各具特色的艺术典型,从不同侧面烘托了屈原的鲜明性格,深化了剧本的主题。剧本取材于战国时期合纵抗秦的历史故事,但着眼于现实,表现出直接为抗日战争服务的鲜明倾向。剧中人物既源于历史又高于历史,以大胆的虚构和想象揭示历史人物身上的现实精神,并把人物放在重大的矛盾冲突中展现其性格特色,达到了历史真实与艺术真实的统一。剧本反复穿插的《桔颂》、《雷电颂》等抒情诗,不仅为全剧增添了浓郁的抒情浪漫色彩,而且鲜明地突出了剧本的主题和人物性格。剧本还以悲惨壮烈的历史气氛来映现严峻残酷的现实局势,展现出一种古今相通的宏大气魄。

《屈原》体现了郭沫若历史剧创作的基本风格:不拘泥于历史成说,敢于对历史题材进行大胆的艺术再创造,以鲜明的现实倾向挖掘历史题材中的现实精神,并以强烈的现实精神为思想基础,形成了更为成熟的浪漫主义抒情格调——气势磅礴、构思精巧、色彩绚丽、感情浓烈。《屈原》不仅是郭沫若历史剧创作的最优秀的代表,而且也是当时乃至整个现代文学史上众多历史题材作品的杰出代表。中学语文课本节选了该剧的《雷电颂》作为重点课文,从某种意义上说,《雷电颂》就是屈原形象的化身,是屈原精神的象征、性格的体现。

屈原

旧时在民间传说中被人格化的江神。屈原是战国时期楚国的大夫,因爱国而受谗,后愤而投江自尽。千百年间,世人一直怀念、敬仰他。以屈原为江神之观念,想即由此萌生。自汉宣帝定五岳四渎常祀之礼,唐、宋封四渎为公、王之后,世人便以真人实其位。以屈原充江神,始见于明代。如《月令广义·岁令一》称:“江神即楚大夫屈原。”《三教源流搜神大全》卷二亦称:“江渎,楚屈原大夫也。”

屈原公元前340—约前278Quyuan 约

战国时期浪漫主义诗人。名平,字原。楚国人。贵族出身,曾任楚的左徒、三闾大夫。他对楚国的命运很关心,想改革政治,使楚国富强,还想联合齐国共同抵抗强秦。一度得到楚怀王的信任,但受到上官大夫的嫉妒,遭受谗言,被免官流放。周赧王十七年(公元前298),楚怀王死,子顷襄王立。已返楚的屈原再次受到大贵族的排挤,被流放江南。面对楚王的昏愦,政治的腐朽黑暗,屈原感到自己的政治理想不能实现,楚国已到了无可挽救的危亡时刻,遂于周赧王三十七年(公元前278)五月初五投汩罗江自杀。后世人民为了纪念屈原,在每年的五月初五(端午节)这一天,都举行龙舟竞赛,并投角黍在江中。屈原在文学上的主要成就是他在长期的流亡过程中所创造的一种新的诗歌体裁,即“楚辞”。楚辞是利用民间歌谣的形式用楚国的方言写成的诗歌。屈原作品中最著名的《离骚》就是用楚辞的体裁创作的一首长篇抒情诗,它想象丰富,感情真挚,表达了屈原对楚国和人民的热爱。屈原的作品还有《九歌》、《天问》、《九章》、《招魂》等,其中有不少篇章都是借用美丽的神话形式,生动而形象地表达了他对祖国的热爱和对腐朽的贵族统治的愤怒,使语言艺术发展到一个新阶段。

屈原约公元前339—前278年Quyuan

名平,字原。战国时期楚国政治家和思想家,大诗人,《楚辞》的代表作者。楚怀王时,曾任左徒,“入则与王图议国事,以出号令,出则接遇宾客,应对诸侯”(《史记·屈原列传》),深得信任。极力主张内变法以图强,外联齐以抗秦。因触犯权臣利益而遭谗见疏,被谤去职,放逐江南。当楚国危亡无法挽救时,投汨罗江而死。其诗歌作品“逸响伟辞,卓绝一世”(鲁迅语)。他有深刻的伦理思想。屈原推崇道德,“重仁袭义”,讲善修德,认为高尚的道德比个人的生命更为重要。他反复称颂古代的圣君贤臣,贬斥昏君佞臣,认为只有修道有德者才能享国,那些“非义”、“非善”者是根本不可“服用”的。在个人与国家的关系问题上,屈原把国家利益放在个人利益之上。他对其祖国怀有“深固难徙”(《桔颂》)的感情。他以国家的兴亡、民族的安危为己任,力图通过怀王来革新图强,实现“美政”,而全然不计个人的进退得失。“岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩”(《离骚》)。他的爱国思想的主要内容就是“存君兴国”(《史记·屈原列传》),而其“存君”乃是为了“兴国”,故其爱国思想无疑地包含了对人民的深切同情和关怀。其道德修养论的核心就是“修”。他不仅一般地讲“信”、“直”、“端”、“勇”、“中正”和“清白”等道德品质,而且还专门谈了“纯粹”、“祗敬”、“耿介”的君德和“忠诚”、“廉贞”、“节中”的臣德。他说:“善不由外来兮,名不可以虚作”(《抽思》)。还说一个人之所以由好变坏,都是“莫好修之害也”。认为道德品质的培养和保持都依赖于经常不懈的道德修养。在具体的修养方法上,屈原偏重于内求,主张“闭心自慎”(《桔颂》)、“内惟省以端操”(《远游》)。屈原言行一致,注重道德实践。他明知忠言直谏于己不利,但为了楚国始终“忍而不能舍”。他嵚崎磊落,正道直行,勇于追求真理,维护正义。纵然“屈心而抑志”、“忍尤而攘诟”(《离骚》),也要坚守自己高尚的信念和节操,决不“变节以从俗”(《思美人》)。屈原最关注的是为政者的道德。其伦理思想,是建立在个体自觉的道德修养基础上的政治道德论。

屈原约公元前339——约前278Quyuan

战国后期楚国诗人、政治家。名平,字原。与楚国王室同宗,因祖先被封在屈地,所以以屈为姓。据 《史记·屈原贾生列传》记载,屈原在楚怀王时任左徒之职, 最初很受怀王信任, 参与了楚国的内政和外交, 并主持了更定法令的工作。他关心国家前途,同情民生疾苦,主张对内励精图治, 举贤授能,对外联齐抗秦,使楚国走上富强之路。后来他受到保守势力谮毁, 被楚怀王疏远。楚怀王受骗入秦,被秦国拘留, 死在秦国。其子顷襄王继位, 又把屈原流放到江南。屈原见楚国日益衰败,忧愤交加, 投汩罗江而死。屈原是楚辞的奠基人。他的作品有 《离骚》、《天问》、《九歌》、《九章》和 《招魂》等篇。《离骚》是带自叙性的长篇抒情诗。诗中表现了屈原对进步理想的不懈追求、对黑暗势力的顽强斗争,表达了对祖国的深厚感情和遭谗受贬的满腔悲愤。作品激情澎湃, 充满了奇异的浪漫色彩, 在文学史上占有突出地位。《天问》是屈原被放逐之后,走进楚国先王之庙和公卿祠堂,见到墙上的壁画,对宇宙和历史问题发出的奇问,借以抒发愤懑。《九章》包括不同时期所作的九篇作品, 从不同角度表现了诗人的生活经历和思想品质,内容接近《离骚》。《九歌》包括十一篇作品,是屈原在楚地祭神歌舞的基础上改造而成的, 带有浓厚的巫风色彩和浪漫气息。《招魂》也有人认为是宋玉所作, 诗中以奇特的想象描绘上下四方如何可怖, 铺叙了楚国的美好, 呼唤“魂兮归来”,曲折地表现了对楚国的热爱。另外, 有人把 《远游》、《卜居》、《渔父》等篇也当作屈原的作品。屈原开创了古代浪漫主义的诗歌传统。他的作品感情炽热深沉,想象奇特,色彩绚丽,境界瓌玮,具有强烈的艺术感染力。他大大发展了 《诗经》的比兴手法, 大量运用香草美人、虬龙鸾凤等奇异生动的形象喻志寄讽,作品风格深婉蕴藉, 韵味无穷。他在楚地民歌的基础上创造了自由灵活的新诗体,使我国古代诗歌在《诗经》四言诗的基础上大大前进了一步。楚辞的形式、风格和艺术技巧对后代文学影响十分深远。另外,屈原的崇高精神和光辉人格也使无数后人受到熏陶和激励,成为中华民族的宝贵精神财富。本世纪50年代,屈原被推举为世界文化名人, 受到了各国人民的纪念。

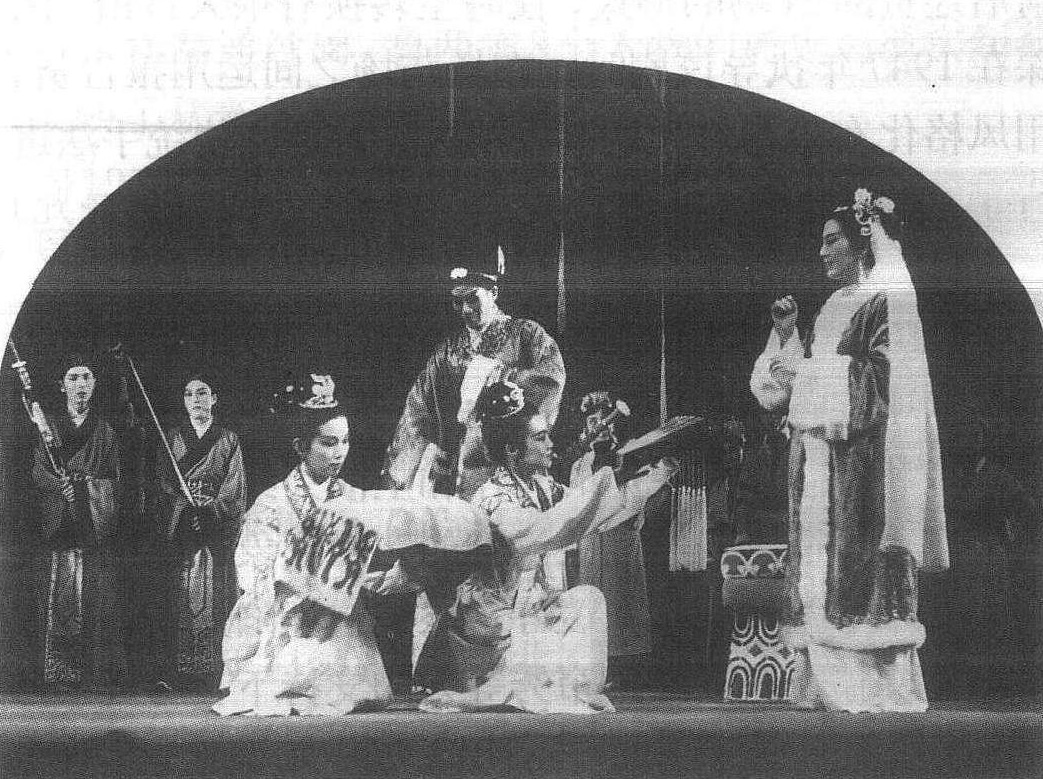

《屈原》

作者郭沫若。1941年创作,1942年由中华剧艺社在重庆首演,以后多次被搬上舞台。

作品取材于战国时代楚国诗人屈原的事迹。作者将屈原一生的起落集中在一天的时间里,写出屈原与以楚怀王为首的统治集团的矛盾。以南后引诱屈原不成,阴谋陷害为主线,以屈原的弟子宋玉变节攀附权贵,而侍女婵娟却代屈原误饮毒酒而死为陪衬,生动地表现伟大诗人屈原忧国忧民、不畏强暴、磊落坚贞、大义凛然的崇高品质。剧中,屈原在暴风雨中的独白“雷电颂”铿锵激越,情感奔放,显露了作者的文学才华与丰富的历史知识。

这部剧作是中国现代话剧史上浪漫主义历史剧中的杰作,也是郭沫若的代表作。

《蔡文姬》

屈原约前339~约前278

战国时期楚国诗人、政治家,名平,字原,是楚王同姓贵族,青年时担任左徒、三闾大夫等职。他博闻强记,很受楚王宠信。他针对当时楚国日益衰落而秦国日益强大的形势,提出选贤任能,联齐抗秦的主张。但他由于得宠被妒忌,又由于这些主张触犯了保守贵族的利益,所以遭到他们的反对和排挤。保守贵族造谣中伤屈原,屈原被楚王疏远,最后流放汉北。公元前278年,秦将白起攻破楚国都城郢都,楚国危亡。传说就在这一年农历五月五日,屈原满怀忧愤沉汨罗江自杀。民间传说 “端午节”就是为纪念屈原而来。屈原是中国文学史上第一个伟大的爱国诗人,在楚地民歌基础上创立了“楚辞”这种新体诗,而且成为代表作者。他的作品据汉代刘向、刘歆父子校定和王逸的《楚辞》章句记载,有25篇,其中 《离骚》最有名,成为古典诗歌积极浪漫主义传统的源头。他的诗歌内容丰富,篇幅宏大,构思奇特,用大量神话传说来反映现实和个人政治理想。他的刚直不阿、宁死不屈、坚持节操的光辉品格,影响了后代很多文学家和政治家。在20世纪,屈原曾被推为“世界文化名人”而受到广泛纪念。

《屈原》

是郭沫若著名的5幕历史剧,同时也是郭沫若戏剧创作成就最高、影响最大的代表作品。《屈原》写成于1942年1月,发表在1942年1月和2月的《中央日报》上,同年3月由重庆文林出版社出版发行,后收入《沫若文集》第三卷与 《沫若剧作选》中。剧本以我国战国时期的楚国爱国诗人屈原的一生为创作素材,以战国后期七国争雄为历史背景,以楚怀王对秦国外交策略上的两种不同观点的斗争,作为全剧的主要线索,从中构成以屈原为代表的爱国路线与以南后为代表的卖国路线之间的尖锐而强烈的戏剧冲突,成功地塑造了屈原这一爱国诗人的典型形象和其他人物的生动形象。在 《屈原》 中洋溢着炽热的爱国主义激情,渗透着强烈的时代精神。作品以两千多年前发生在楚国的这幕悲剧,象征着抗日战争后期国统区的黑暗社会现实,有力地鞭挞了国民党反动派迫害爱国进步人士的罪恶行径和卖国政策,热情讴歌了爱国主义精神。《屈原》在创作上,不拘泥于历史细节的真实,而是发展了 “历史的精神”。剧本在艺术上,具有突破性和创造性,达到了很高水平。当时 《屈原》在重庆上演时,轰动了整个山城,周恩来给予了这部话剧以高度的评价,并称赞作者在与国民党反动派的斗争中,“在戏剧舞台上打开了一个缺口”。《屈原》的成功成为郭沫若戏剧创作上的一座里程碑,解放以后,还曾多次上演,至今魅力不衰。

屈原

历史剧。郭沫若作。写于1942年。描写楚国主张联齐抗秦的三闾大夫屈原与楚王宠姬郑袖卖国投降势力的斗争,赞颂了屈原崇高的爱国主义精神和伟大人格,具有强烈的现实意义。作者从屈原生活中选取最有戏剧性的事件,把情节浓缩于一天,结构紧凑,情节紧张动人,充满浓郁的诗意。为作者历史剧的代表作,也是中国现代文学的杰出作品。

屈原约前340—约前278

中国最早的诗人。名平,字原。又自称名正则,字灵均。战国楚人,故里传为今湖北秭归县。是与楚王同姓的贵族。初辅佐怀王,历任左徒、三闾大夫。力主彰明法度,举贤授能,联齐抗秦。在同保守贵族子兰、靳尚等人的斗争中,遭谗去职。顷襄王时被放逐,长期流浪在沅湘流域,因而接近人民,对黑暗现实日益不满。秦兵攻破楚都郢之后,痛感无力挽救祖国的危亡,政治理想不能实现,于是投汨罗江自杀。据《汉书·艺文志》载,有赋25篇。见于《史记·屈原贾生列传》者,仅《离骚》、《天问》、《招魂》以及《九章》中的《哀郢》、《怀沙》。东汉王逸《楚辞章句》所辑屈赋篇数与《艺文志》相同,但《远游》、《卜居》、《渔父》诸篇真伪,尚有异说。《招魂》虽也有争议,但近人多认为出自屈原之手,而非宋玉。代表作《离骚》,强烈地表达了进步的政治理想,愤世嫉俗的高洁品格,热爱祖国和人民的炽热感情和献身精神。此后,骚体便成为一个新的诗歌样式。

屈原

见“文学”中的“屈原”。

屈原

郭沫若的话剧剧作。1942年首演于重庆。见“现代文学”中的“屈原”。

屈原约公元前340—约前278

战国末期的诗人、政治家、“楚辞”的创立者和代表作家。屈原名平,字原。丹阳(今湖北秭归)为其故里。楚国宗室贵族。屈原学识渊博,明于治乱,娴于辞令,任楚怀王左徒时,颇受信任与重用,与怀王商议国事,制定政策,发布号令,接待宾客,应对诸侯,是国王左右的近臣。他主张举贤荐能,修明法度,联齐抗秦,自求自保,却遭贵族集团的强烈反对,被逐出朝廷,流放汉北。一度被召回,又出使齐国。由于抨击黑暗时政,曾触怒楚王宠弟子兰,宠臣靳尚,被顷襄王逐到沅、湘一带。其时,楚国政治极危,国事日衰,当秦将白起攻破楚国的郢都之后,见楚国的前途无望,遂于公元前278年旧历5月5日投汨罗江自尽。在流放中,抑郁悲愤,写下了许多著名诗篇,其作品据《汉书·艺文志》记载有赋25篇,篇目据东汉王逸《楚辞章句》所辑屈赋篇数与之相符,计有《离骚》、《天问》、《九歌》11篇、《九章》9篇、《远游》、《卜居》、《渔父》。《离骚》是他最重要的代表作品,是我国古代最长的一首抒情诗。有人认为《招魂》、《大招》也是屈原所作。但其中《远游》、《卜居》、《渔父》和《九章》中的《惜往日》、《悲回风》等篇的真伪问题,尚有分歧意见。他的作品写出了他忧国忧民的心情和政治理想不能实现的愤懑,也揭露和斥责权贵们乱纪误国的罪行。他的一生与楚国的黑暗势力作了顽强的斗争。屈原在南方文化的基础上创造出“楚辞”这种诗体,造成了中国诗歌的第二个高峰,开辟了中国诗歌由集体创作到个人独立创作的新时代,开创了中国浪漫主义诗歌的传统。他的作品直接孕育了汉赋,并深刻影响了历代诗人创作,对中国文学史的发展具有深远的影响。屈原是中国第一位伟大的诗人,于1953年被世界和平理事会推举为世界文化名人。

屈原

历史剧。作者郭沫若。1942年1月写成。同时期完成的历史剧还有《棠棣之花》、《虎符》、《高渐离》、《孔雀胆》和《南冠草》。当时正值皖南事变后,国统区的政治环境险恶,作者以戏剧借古喻今,以古喻今,以此来揭露和控诉反动派的罪行,鼓舞人民的斗争意志。《屈原》是作者历史剧中成就最高、影响最大的代表作之一。其演出在国统区曾产生了巨大影响。剧本内容是以战国时代楚国的爱国诗人屈原为主线,以楚怀王对秦国外交上两条路线斗争为全剧的情节线索,构成了代表爱国的屈原和代表投降的南后等人之间的戏剧冲突,从而成功地塑造了屈原这一文学典型和一系列鲜明的人物形象。热情歌颂了为祖国和人民不畏强暴,坚持斗争的爱国主义思想。《屈原》在戏剧结构上极紧凑,以写屈原生活中紧张而激烈的一天,屈原的伟大人格、坚贞的爱国之心,光辉灿烂的一生全都聚集在这一天。表现了作者高度的艺术概括能力。另外,作者以诗人的情怀写诗人,使全剧充满了忧郁的抒情色彩,洋溢着奔放的热情,具有诗剧的格调。

屈原约前339—278

战国时期政治家、诗人。姓屈,名平,字原。在《离骚》中自名正则,字灵均。楚国人。先祖为楚武王之子,受封于屈。其后代世任楚王室显职。楚怀王时,屈原任左徒,“入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯”(《史记·屈原列传》。因主张联齐抗秦,受谗遭贬,改任三闾大夫。楚襄王时再被谗谤去职,遭流放,长期在沅、湘流域流浪。此时作了大量诗歌。后秦兵攻陷楚国郢都后,激于孤愤,自沉于汩罗江。所著诗歌有《离骚》、《九歌》、《天问》、《九章》、《远游》、《卜居》、《渔父》等,收入西汉刘向校定本《楚辞》中。他重视道德,《怀沙》:“重仁袭义”,《桔颂》:“秉德无私”。在道德修养方面,提倡内省端己,《远游》:“内惟省以端操”,《桔颂》:“闭心自慎”。强调人应该坚持真理,寻求真理,《离骚》说:“屈心而抑志”,“忍尤而攘诟”,也要正道直行,决不“变节以从俗”(《思美人》)。认为善是自求的和内在的,《抽思》说:“善不由外来兮,名不可以虚作。”他的作品中充满着爱国悼民的爱国主义精神,《离骚》留下了震撼千古的名句:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”;“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”。屈原在其伟大诗赋中以杰出的艺术手法表达的对美好理想的追求,对人民安居乐业与对和平的渴望,对后世影响极大。“中华民族的尊重正义,抗拒强暴的优秀精神,一直到现在都被他扶植着”(郭沫若语)。1953年屈原与拉伯雷、马蒂等,被世界和平理事会定为世界四大名人。

《屈原》

五幕历史剧。作者郭沫若。写于 “皖南事变” 之后,最初发表于1942年1月24日至2月7日重庆《中央日报》副刊,同年由文林出版社出版单行本。同年4月由中华剧艺社在重庆首次演出,导演陈鲤庭,演员金山、白杨、张瑞芳、顾而已等。剧本在战国时代七雄纷争、楚国面临着重大政治抉择的历史背景下,通过屈原一天多的活动,强烈地表现了屈原正直不阿、独立不倚的爱国主义精神。他在遭到南后、张仪、靳尚等人的诬蔑陷害时,仍不改初衷,屡进忠言,希望楚怀王以国家民族和人民大众的长远利益为重,奋起抵抗秦国的侵略。但忠而遭忌,他被逐出朝廷。剧中第五幕第二场屈原的长篇独白、著名的 《雷电颂》,强有力地表达了屈原为坚持真理正义而战,九死不悔的精神,传诵广远。剧本借古讽今,有力地表达了人民大众团结抗战的要求,鞭挞了国民党反动派对内镇压革命人民、对外媚敌投降的反动政策,极大地鼓舞了人民大众的斗志,击中了敌人的要害。剧本的发表和上演,在当时作为反动政府陪都的重庆激起强烈的反响。剧本从创作到演出,得到周恩来同志的关怀和支持。周恩来同志在同年4月召开的庆祝《屈原》 演出成功的会议上,指出: “在这场战斗中,郭沫若同志立了大功。”

屈原约前340—前278

战国后期思想家和诗人。名平,字原,又自云名正则,字灵均。楚国贵族,初辅佐怀王,做过左徒、三闾大夫。学识渊博。主张对内彰明法度、举贤任能,对外联齐抗秦。因遭谗毁,被怀王疏远去职,顷襄王即位后,又被放逐江南,流落沅、湘流域。秦兵攻破楚都后,投汨罗江自杀。作《离骚》、《九章》等,反复陈述其政治主张,揭露反动贵族的昏庸腐朽、排斥贤能的种种罪行,流露出对楚国命运的忧虑及为理想献身的精神。其《天问》对宇宙起源、自然现象、社会历史等传统观念,提出了一系列疑问,体现出朴素的唯物主义思想。《九歌》等诗篇清新凄艳,幽渺情深。在吸收民间文学艺术营养的基础上创造出骚体形式,开中国文学史上积极浪漫主义的先河,对后世影响极大。鲁迅评其诗“逸响伟辞,卓绝一世”,“其影响于后来之文章,乃甚或在《三百篇》以上。”

屈原

屈原 (公元前340—前278),名平,字原,又自云名正则,字灵均,战国时楚国大臣,著名政治思想家、伟大爱国诗人。据 《离骚》 和司马迁 《史记·屈原列传》 知其为楚氏族传说的始祖高阳氏的后裔,为楚之同姓,出身于贵族。

青年时代即学识深厚,见闻广博,富于爱国思想。初受楚怀王信用,任左徒,为楚国重臣,“入则与王图议国事,以出号令; 出则接遇宾客,应对诸侯”。积极主张修明法度,举贤授能,实现富国强兵。对外主张联齐抗秦,合纵以求自立,受到贵族保守集团的反对。令尹子兰、上官大夫靳尚等人极加谗毁,他被楚怀王疏远,黜为三闾大夫,流放汉北。因忧念国事,不满楚怀王听信谗言而排贬忠直之士,对贵族保守集团的罪行尤为痛恨,愤而作自叙体长诗 《离骚》,抒写其忧国忧民之思,表现自己的美政理想,抨击邪佞之徒谗害忠良的罪恶,更加触怒当权者。楚怀王不听从他杀张仪以绝秦的主张,入秦被扣,客死于秦; 秦兵攻破郢都 (今湖北陵北),国家残破,楚顷襄王继位后,仍信用奸臣,他又被逐到江南,行吟于沅、湘流域。诸事惨凄,终因忧愤国事之不可力,为保全青白节操而约于顷襄王二十一年 (公元前278) 自沉于汩罗江。

他的诗篇反复陈述自己的政治主张,谴责贵族反动集团祸国殃民的罪行,揭露楚国黑暗动乱的现实,表现出对故国和人民的深切眷恋之情,也抒发了自己为理想而献身的精神,极富爱国思想和积极向上精神。

他的作品据刘向、刘歆父子校定和王逸注本25篇,包括 《离骚》 1篇,《九歌》9篇 (加 《东皇太一》 1篇,《礼魂》1篇,共计11篇),《九章》 9篇,《远游》1篇,《卜居》 1篇,《渔文》 1篇。又《招魂》、《大招》 各1篇,近人也有以为是屈原之所作。他的诗歌作法参差灵活,想象丰富,大量运用神话传说材料,运用独特的象征和比喻手法,语言绚丽多彩,富于浪漫主义精神。他开辟了诗歌创作的新时代; 他继承和发展了中国自有史以来至战国时代南方文化的优良传统,创立了新的诗体——楚辞,促成了中国古代诗歌形式一次解放; 他的强烈爱国思想,积极进取的精神和高洁的品格对后代文人有深刻影响,千百年来受到人民的崇敬和纪念; 其诗歌创作的浪漫主义成为中国古代诗歌创作的重要传统。他的思想和诗歌创作影响遍及于世界,成为世界文化史上为人永久纪念的伟大历史名人之一。

屈原前340~前278

名平。楚怀王时任三闾大夫、左徒,草拟诰令,欲行新政,主张联齐抗秦。遭上官大夫等谗毁,旋被放逐,因作《离骚》。顷襄王即位,再遭谴谪,益发悲愤,于是行游江湘之间,遍历洞庭湖滨,并溯沅江而上,以至溆浦,写下《涉江》。后又从辰溆出武陵,作《渔父》; 适长沙,作《怀沙》、《招魂》、《悲回风》。顷襄王二十一年 (前278),闻楚都郢被秦攻破,作《惜往日》,于五月五日投汩罗江而死。是继《诗经》后,我国南方楚地兴起的新诗体—楚辞的开创者和奠基人,世称“骚体”,对后世诗歌发展影响巨大。传世作品有《离骚》、《九歌》、《九章》等20多篇。今汩罗市有屈原墓和屈子祠。

屈原约前340—约前278

名平,字原。与楚王同族,传为湖北丹阳秭归人。伟大的中国诗赋开拓者。生而灵异,博闻强记,娴于辞令。初辅佐怀王,做过左徒,颇受信任。以赋性忠贞,才华横溢,遭上官大夫靳尚、令尹子兰等人嫉恨,谮言于王,被黜为三闾大夫,流放汉北,始作 《离骚》。后返任使齐,力主抗秦。顷襄王时,再次流放江南。曾出洞庭,溯沅江至辰阳 (今沅陵泸溪)溆浦。复从辰溆出武陵,适长沙,入洞庭。在长期的放逐中,写下《涉江》 《哀郢》 《远游》 《招魂》等篇,完成以《离骚》为代表、体现诗人思想品格、风采才华、卓绝古今的一系列不朽诗篇。顷襄二十一年 (约前278) 五月五日怀沙自沉于汨罗江。《九章》 中的 《忆往日》、《怀沙》是他自沉前的绝命辞。今汨罗市有屈原墓和屈子祠。

屈原约前339~约前278

战国时代诗人。名平,楚国人。出身于楚国王室的贵族之家。年轻时起就开始从政。他博闻强志,明于治乱,娴于辞令,很受怀王信任,被任为左徒、三闾大夫之职。在内与怀王商谈策划国事,发布政令;对外接待宾客,应对诸侯。他在内政方面主张为政以德、修明法治、举贤授能;在外交方面主张联齐抗秦,因此受到上官大夫靳尚者流的嫉妒与反对。怀王命他草拟宪令,靳尚便乘机以居功自傲、目空一切的罪名谗害他。于是他遭到了怀王的疏远。怀王在秦楚丹淅之战、蓝田之战接连败北后,不得已重新派遣屈原出使齐国,以恢复楚齐邦交。然而怀王昏庸懦怯,又听信少子子兰等人的劝诱,入秦修好。屈原再度受到排挤,被流放至汉北。顷襄王继位后,屈原又为令尹子兰、上官大夫靳尚所谗,从汉北转而被逐于江南。顷襄王二十一年,秦军攻陷楚国郢都,屈原闻讯悲怆欲绝,传说于此年五月五日投汨罗江而死。屈原的作品见于东汉王逸《楚辞章句》中。今人大体以《离骚》、《九歌》、《九章》、《天问》为屈原所作。长篇抒情诗《离骚》是其代表作。具有剧诗意味的《九歌》,是在楚地民间祭歌基础上的改制,共11篇: 《东皇太一》、《云中君》、《湘君》、《湘夫人》、《大司命》、《少司命》、《东君》、《河伯》、《山鬼》、《国殇》、《礼魂》。内容主要写人神之恋。《九章》包括《惜诵》、《涉江》、《哀郢》、《抽思》、《怀沙》、《思美人》、《惜往日》、《桔颂》、《悲回风》,但九篇非一时一地之作。其中咏物诗《桔颂》借桔树以自喻,其他篇章写不幸遭遇,以直抒胸臆为主,较少浪漫成分。哲理诗《天问》全篇提出170多个有关自然现象和社会历史等方面的问题,表现出诗人对传统观念的大胆怀疑与探索精神。屈原是中国文学史上第一位伟大的作家。在诗风上,他开创了第一个浪漫主义的诗歌流派;在诗体上,他完成了第一次诗歌形式的解放与改革; 在诗的类型上,他进行了第一次诗歌创作多样化的探索;在诗的创作上,他是第一位汲取民间创作经验,丰富提高自己创作的文人。他的具有独特个性和风格的诗作,作为先秦文学的最高峰,在文学发展史上树立了一座里程碑,对后世文学产生了极为深远的影响。

《屈原》

五幕史剧。郭沫若著。写成于1942年1月。同年3月重庆文林出版社初版。剧本取材于战国时代楚国爱国诗人屈原一生的故事,以代表爱国阵线的屈原与代表卖国阵线的南后等人之间的戏剧冲突为主线,成功地塑造了屈原这一伟大的政治家兼爱国诗人的典型形象。屈原时刻关注着祖国的前途和人民的命运,他看清了秦国侵吞六国的野心,力主联齐抗秦;没有料到为个人固宠求荣的南后,竟然用“淫乱宫廷”的罪名无耻地陷害他。而昏庸专横的楚怀王拒不听从屈原的一再忠告,撕毁了楚齐盟约,向秦国妥协投降,并下令囚禁屈原。在东皇太乙庙里,失去自由的屈原怀着满腔悲愤呼唤风雷电,表现出诅咒黑暗、追求光明和不屈不挠、为真理斗争到尽头的崇高品格。最后他决心去汉北,与人民一起继续坚持斗争。该剧写于国民党实行法西斯统治的最黑暗的时期,又是“借了屈原的时代来象征我们当前的时代”,因此具有很强的现实性和战斗性,在人民群众中产生了广泛的共鸣。作者善于将历史真实与艺术虚构统一起来,通过屈原一天的经历概括其一生,不仅在激烈的矛盾冲突中刻画了屈原的光辉形象,而且使剧本的结构显得紧凑、严谨。同时结合情节的需要和气氛的创造,剧本中不时穿插一些抒情诗和民歌,始终充满着浓郁的诗意和浪漫主义的色彩。

《屈原》

5幕历史剧。郭沫若作于1942年。连载于1942年1、2月《中央日报》副刊。1942年由中华剧艺社在重庆首演,金山主演。写战国时代爱国诗人屈原,为楚国的利益而主张联齐抗秦,却遭到南后郑秀、上官大夫靳尚的诬陷,被免去官职,囚于东皇太乙庙中。南后欲毒死屈原,放火焚庙。婵娟英勇牺牲,使屈原获救。屈原义愤填膺,出走汉北。

屈原

战国时代楚国诗人,政治家。世界四大文化名人之一。《史记》称屈原名平,字原。《离骚》中自称名正则,字灵均。生于约公元前339年。据刘向、王逸校注,屈原的作品有《离骚》1篇,《天问》1篇,《九歌》11篇,《九章》9篇,《远游》、《卜居》、《渔父》各1篇,共25篇。另外有《招魂》1篇,众说不一。其中长诗《离骚》共有2400多字;《天问》共370句,涉及170多个有关自然现象、古史传说等问题。相传公元前278年阴历五月初五自沉于汨罗江中。