130 康有为

作为19世纪末叶我国杰出的思想家和政治家,他的伦理思想具体表现在:首先,在人性论问题上,主张“性无善恶”的自然人性论观点。这是他的博爱哲学和平等观念的理论基础,也是他的大同理想的理论依据。他对人性的论述,虽然也是从评述我国古代传统的各个学派入手的,但也贯穿着近代资产阶级自然人性论的思想,具有新旧交替时代的特色,认为“性是天生,未有善恶”、“人生有欲,必不能免”,“有性无学,人人相等”,成为早期冲击封建等级观念,为新兴资产阶级争平等权利的理论武器;其次,提出“以仁为主”的博爱学说,把孔子的仁学与近代资产阶级的“天赋人权论”糅合在一起,作为他理想中的社会道德的基本原则,崇尚“博爱之德”,宣扬“人权天赋”,提倡“个性解放”。再次,宣传大同世界的理想境界,揭露、批判封建社会的苦难和黑暗,幻想一个 “天下为公”、“一切平等” 的大同社会,“至平”,废除阶级和国家;“至公”,财产公有; “至仁”,具有高尚的道德修养,反映了在长期封建社会中深受苦难的人民渴望光明幸福的心声。他所设想的去级界、去国界、去私有、重劳动、开人智等等,不仅在社会理想上突破了传统的儒家的“大同”之说,而且在道德理想上也突破了某些资产阶级的伦理观念。

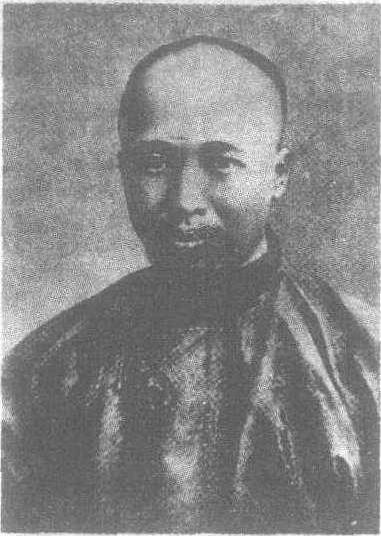

154 康有为1858—1927

近代资产阶级改良派主要代表,戊戌维新运动领袖,后转变为保皇派首领。其法律思想以今文经学、儒家“大同”说和西方庸俗进化论、天赋人权说为依据,以托古改制为形式,认为法律有据乱世、升平世、太平世三个发展阶段,强调必须顺应时势,改制变法。他主张采用三权分立制,实行君主立宪,采万国之良规以制定宪法,确定君民权限。并提出采用中国历来所无有的民法、商法、诉讼法、国际法等,对于刑法,则应参酌他国法律,重订施行。他还认为犯罪源于社会中存在的私产、贫困、君长等级与家庭亲属关系等因素。因此要消除犯罪,就应去“国界”、“级界”、“种界”等九界,并实现 “天予之人权”。其思想具有积极意义。

174 康有为1858—1927

近代思想家、政治家、文学家。诗文兼长。其文长于政论,骈散相间,雄伟畅达,文辞瑰丽,气势充沛,一扫古文传统程式,实开梁启超“新文体”的先路。其诗工力深厚,想象奇警,气势奔放,意境开阔,富有浪漫主义色彩,具有政治历史深度,晚年游历各国所作纪行诗,更表现许多传统诗坛根本没有的新事物、新诗料,确在诗坛辟出新境,自许云“意境几于无李杜,眼中何处着元明”。梁启超将其诗与黄遵宪并称,认为其诗“元气淋漓”,“卓然称大家”。作品颇多,诗文有 《康有为文集》、《康南海先生诗集》等,今人辑《康有为全集》正在陆续刊印中。今人尚有《康有为诗文选》 数种。

153 康有为1858—1927

改良派领袖和报刊政论家。在开展维新变法运动的同时,十分重视办报。戊戌变法前后的《中外纪闻》、《强学报》、《时务报》、《知新报》等改良派报纸,都是在他的直接领导和擘画下创办起来的。他在这些报纸上发表的《京师强学会序》、《上清帝第五书》、《保国会序》等政论文,系统地阐明了改良派的变法救亡主张,在读者中颇有影响,促进了变法运动的发展。变法失败后,他仍重视办报。保皇党人在海外创办的《清议报》、《新民丛报》、《文兴报》等报纸,都直接受他指挥。他在这些报纸上发表的《南海先生最近政见书》等政论文,全面阐明了保皇党人有关君主立宪的政治主张,曾经遭到过革命派的严厉抨击。后在天津创办《不忍》月刊,自任主撰,并积极为《孔教会杂志》等刊物撰稿,进行封建复辟宣传。

139 康有为1858—1927

近代学者、思想家、戊戌变法运动的领袖。原名祖诒,字广厦,号长素。广东南海人。1879年游历香港,接触西方文化,向西方寻找救国真理。1888年至1898年七次上书光绪皇帝,要求变法。企图在不改变君主制条件下改革政治、经济、文化、军事,使中国富强。1891年发表《新学伪经考》,批判封建旧学。1895年《马关条约》签订时,鼓动在京会试举人1300余人署名上书,提出拒和、迁都、变法的主张,史称“公车上书”。这次会试考中进士,授工部主事。1898年依靠光绪皇帝发动戊戌变法,受慈禧太后镇压,逃亡国外。又组织保皇会、强学会、圣学会等;办《中外纪闻》、《强学报》、《新知报》等,宣传变法维新。曾抵制孙中山领导的革命运动,敌视义和团,攻击中国共产党领导的工农运动。其变法思想:政治上,把君主制——君主立宪制——民主共和制三种政治制度比附公羊“据乱世——升平世——太平世”三世演进,证明“君主立宪”制度是社会进化的必然。力主学习西方,变君主专制为君主立宪,采用三权分立的资产阶级政制。经济上,主张富国养民,以商立国,采用机器生产,奖励发明,修铁路,造轮船,设银行等。文化上,主张改革科举制度,废八股,兴学校,派人出国游学等。尚著有《孔子改制考》、《戊戌奏稿》、《大同书》等。

179 康有为

近代资产阶级维新派思想家、戊戌变法运动的主要领导人。他的经济思想由早期维新派发展而来,他继承了早期维新派发展民族工商业等经济主张,扬弃了他们传统的 “道”、“器”观念,他不仅主张变“器”,同时要求变“道”。认为中国只有“尽变西法”,才能图存救亡。在维新运动中,他提出一套发展资本主义的经济改革方案,同时也提出过设议院、开国会等政治改革主张。他较为彻底地否定了洋务派办工业的道路,主张除货币、邮政由国家经营,其他工、矿、交通、商务各业,包括军事工业,都要“一付于民”,让私人投资兴办。戊戌变法期间,他提出了把中国“定为工国”,“成大工厂以兴实业”的主张,明确提出实现国家工业化的目标。他看到世界上穷富对立的现象,认为未来社会是一个没有私有制的“大同”理想社会。这个“大同”社会,消除了国家、种族、家庭; 由“公正府”组织经营社会工、农、商各业;实行按劳分配等制度。但他认为现在“只能言小康,不能言大同”,反对在中国宣传和实行社会主义思想。戊戌变法失败后,资产阶级革命运动日益高涨,他政治上仍坚持改良和保皇立场,反对革命,经济思想也日益堕落。1905年写的《物质救国论》,否定了自己过去的进步思想和活动,倒退到洋务派“船坚炮利”、“中体西用”的思想上。在辛亥革命前夕写成的《金主币救国议》,认为中国的贫弱是由于未实行金本位的货币制,把货币改革作为拯救国家的第一妙方。辛亥革命后又写成了 《理财救国论》,宣扬大设银行、滥发钞币等荒谬主张,康有为晚年的经济思想已由进步走向保守和反动。

091 康有为

他的哲学思想糅合中外,贯通古今,其中包含着若干近代自然哲学的唯物主义因素,但从总体上说,是唯心主义的。康有为建立了近代资产阶级的独特的哲学体系。一方面,利用若干自然科学新成果,用“电气”、“星云”等来解释“元气”,包含着唯物主义因素。另一方面,又把神秘莫测的 “电” 附会为 “不忍人之心”——“仁”,并以之作为宇宙万物发展的动力,陷入了主观唯心主义。如他说: “无物无电,无物无神。夫神者,知气也,魂知也,精爽也,灵明也,明德也,数者异名而同实。有觉知则有吸摄,磁石犹然,何况于人?”“不忍人之心,仁也,电也,以太也,人人皆有也。”康有为把哲学之本归结为“仁”,完成了他的本体论。在发展观方面,他提出了万物自变的进化论思想。他说:“盖变者,天道也。”而且认为天道变化的过程不是简单的量变的重复,而是新代陈、新胜旧,并把这看成是不可违抗的法则。“物新则壮,旧必老;新则鲜,旧必腐;新则活,旧必板;新则通,旧则滞。物之理也。”他在阐述这一思想时,模糊地看到了事物内部充满着矛盾的“对争”。及这种“对争”在事物发展中的作用。他说:“物不可不定于一,有统一而后能成;物不可不对为二,有对争而后能进。”这即是他的矛盾观。他的社会历史观则采用公羊学派的“三世”说的旧形式,注入西方近代自然科学的进化思想,他认为人类社会历史的发展是由“据乱世”到“升平世”再进而为“太平世”。三世间的进化是逐渐实现的。他还把《礼运》的“大同”与西方的进化论、资产阶级的民主、平等、博爱思想糅合在一起,创立了空想的“大同”学说。

康有为1858-1927Kang Youwei

中国近代资产阶级改良派领袖。原名祖诒,字广厦,号长素。广东南海人。青年时从名儒朱次琦学习,讲求经世致用。1879年(光绪五年)游历香港,深感西方人治国有法度,遂留心西学,逐渐产生改良思想。中法战争后,有感于国势日蹙,于1888年向皇帝上书,建议变法。1891年起在广州长兴里收徒讲学,宣传维新思想。学生有陈千秋、梁启超、麦孟华、徐勤等人,后来多成为维新运动骨干。为了给维新变法制造理论根据,这一时期他完成了《新学伪经考》和《孔子改制考》两部书,前者宣布古文经典都是伪经,后者宣传历史进化论。1895年赴京参加会试,时值《中日马关条约》签订,即联合各省在京举人发起“公车上书”,要求拒签和约,迁都抗战,变法图强。榜发,中进士,授工部主事。自视非吏才,不肯到职。又接连上“第三书”和“第四书”,反复阐述其变法主张。光绪帝见过“第三书”,颇为赏识。7月在京创办《中外纪闻》,8月组织强学会,不久南下成立上海强学分会,出版《强学报》,积极推进变法运动。1897年11月德国强占胶州湾,即赶赴北京上“第五书”,力陈变法图存。次年1月应诏上《统筹全局折》(《上清帝第六书》),提出“大誓群臣以革旧维新”、“开制度局于宫中”、“许天下人上书”的建议。4月组织保国会,以保国保种保教为宗旨,以救国图强相号召。5月代杨深秀、徐致靖草拟奏疏,“请定国是”,并自上《请变法定国是折》,促成“百日维新”。11日光绪帝发布“明定国是”诏,5天后在颐和园召见他,商讨变法步骤和措施。他建议光绪帝就“现有之权,行可变之事”,尽量避免刺激守旧派。召见后,命在总理衙门章京上行走,可以专折奏事。此后不断上书和进呈所著书籍,对政治、经济、军事、文教诸方面都提出改革建议,企图逐渐变封建中国为资本主义中国。这些建议多为光绪帝采纳,以诏令发布出去。9月21日慈禧太后发动政变,重新临朝训政,他遭到通缉,逃亡日本。1899年7月在加拿大组织保皇会,继续鼓吹实行君主立宪制度,反对资产阶级共和革命。1900年乘国内发生义和团运动之机,鼓动唐才常、林圭等建立“自立军”,搞“勤王”运动,结果失败,1902年发表《答南北美洲诸华商论中国只可行立宪不可行革命书》,美化清帝,诅咒革命。同年隐居印度大吉岭撰写《孟子微》、《礼运注》、《论语注》、《大同书》等一批学术著作。此后遍游欧美亚,考察各国政俗风情,发展保皇会。1906年9月清政府发布“预备立宪”诏书,他欢欣鼓舞,积极呼应,把保皇会改称“宪政会”。1911年(宣统三年) 10月在日本听到武昌起义的消息后,“惴惴恐栗”,连写《救亡论》和《共和政体论》两篇文章,反对民主共和,主张“虚君共和”。次年指命门徒陈焕章在上海创立孔教会,大搞尊孔复辟活动。1913年11月回国,被推为孔教会长,积极推进孔教运动。1916年9月上书北洋政府,要求在宪法中规定孔教为国教。同时与张勋秘密联系,准备拥戴溥仪复辟。1917年7月1日溥仪复辟,他受命为弼德院副院长。复辟失败后,一度藏身美国使馆。晚年继续宣扬孔教。1926年3月在上海创立天游学院,宣讲“大同学”和“天游学”。1927年病死青岛,临终前向清逊帝溥仪谢恩,表示忠诚。一生著作丰富。近年出版有《康有为政论选》、《康有为全集》第1册、康有为学术著作选丛刊等。

康有为1858—1927Kangyouwei

中国近代资产阶级政治家、思想家。名祖诒,字广厦,号长素。出身封建官僚地主家庭。他是戊戌变法的领导人,发动过有名的“公车上书”,后又多次上书要求变法。戊戌变法失败,逃亡海外。辛亥革命后转而鼓吹尊孔复古,参与了张勋复辟,反对民主革命。他的主要著作有《大同书》、《新学伪经考》、《孔子改制考》、《戊戌奏稿》等。

康有为的哲学思想融合了儒、佛两家和西方资产阶级人性论、庸俗进化论等中、西学问,建立了以“元”为体的哲学体系。

在康有为的哲学中“元”有时指物质性的气,有时又认为元是精神性的,其中精神性的“元”是主导,是万物之本。当元赋予于人时,便生不忍之心——“仁”,人们凭借着这一仁爱精神,可以创造万物。他企图以发挥这种精神力量来实现自己变法维新的目的。

康有为注重变易,并把变易观进一步发展为进化论。他提出的三世说历史进化论、人性论的伦理思想和大同的社会学说认为,人类社会是由“据乱世”到“升平世”再到“太平世”不断进化发展,最终到达理想的“大同”世界。这一思想为维新变法提供了理论依据。

但是,由于他所谓的进化,只有渐进,没有飞跃,“欲骤变而不能也”(《论语注》),从而陷入庸俗进化论,成为他后来保皇复辟,反对革命的思想根源。

康有为1858—1927Kang Youwei

近代思想家、政治家、文学家。字广厦,号长素。广东南海人。出身官僚望族。自幼受严格的封建正统教育,19岁受学于同县大儒朱次琦,为一生学业奠定了基础。38岁中进士。思想初受朱次琦影响,后在龚、魏以来“今文派”经学和西方新学的影响下日益变化,自成体系。他讲学著书,培养改良人才,并接触实际政治,多次上书清帝请求变法,成为资产阶级改良运动的领袖。戊戌变法失败后,流亡日本等国。康有为是改良派文学的重要作家,成就主要在诗歌方面。他的诗多有散佚,今存千余首。他写诗反对吟风弄月,而主张以丰富的社会内容入诗。戊戌变法前多写政治抒情诗,他的作品气势奔放,文辞瑰丽,《出都留别诸公》等诗表达了其救国豪情和不凡志向。散文也自有特点。一扫传统程式,直抒胸臆;且以中西学为基础,思想丰富、奔放,为改良派“新文体”的先导,有《上清帝七书》为其代表作。著作编为《康有为诗文选》、《南海先生遗著汇刊》等。

康有为1858—1927

近代改良派领袖,后为保皇派首领。又名祖诒,字广厦,号长素,广东南海人。光绪进士,授工部主事。出身官僚地主家庭,博通经史。光绪五年(1879年)游香港,接触西方文化,受西方资本主义及改良主义思想影响,开始“向西方寻找真理”。光绪十四年九月(1888年10月),上书请求变法。光绪十七年(1891年),在广州“万木草堂”,聚徒讲学,并从事变法理论著述,为变法奠定理论基础。光绪二十一年(1895年)赴京会试时,听到《马关条约》签订的消息,联合在京应试的举人1300百余人上书清帝,要求拒签和约,迁都抗战,变法图强,史称“公车上书”。同年四月,第三次上书,阐述中国必须尽快变法之道理。提出“富国,养民,教士,练兵”的建议,受光绪帝嘉许。不久在京、沪组织强学会,鼓吹变法维新。光绪二十三年(1887年)德国强占胶州湾,他再次上书请求变法,并把所撰《日本明治变政考》、《俄罗斯彼德变政考》呈送光绪帝。不久,在北京成立保国会,以“保国,保种,保教”为宗旨,受光绪帝召见于颐和园仁寿殿,授以总理衙门章京,给予专折奏事权力。对政治、经济、军事、文化等方面提出许多改革建议。宣传按资本主义国家形式改变中国国家制度和社会制度,挽救民族危亡。认为“能变则全,不变则亡”。光绪二十四年四月二十日到八月初六(1898年6月11日—9月21日)皇帝下诏宣布变法,遭慈禧太后镇压,逃亡日本,仍坚持改良主义,组织保皇会,反对民主革命。辛亥革命后,任孔教会会长,反对共和。民国六年(1917年)与张勋搞清帝复辟失败。民国十六年(1927年)病死。著作有《新学伪治考》、《孔子改制考》、《大同书》、《康南海生诗集》等。

康有为1858—1927

中国近代学者、思想家,戊戌变法运动的领袖,后为保皇派首领。原名祖诒,字广厦,号长素,又号更生。1879年游历香港,接触西方资本主义思想和当时的改良思潮。1882年后,大量阅读各种译著和报刊,开始向西方寻找救国真理。康有为生活在清朝国势日蹙,内外交困的年代,他目睹外国列强的侵略和清朝政府的腐败,从1888年至1898年曾先后七次上书光绪皇帝,要求变法。1895年,丧权辱国的《马关条约》签订时,康有为于5月2日联合在北京会试的举人1300余人发动了著名的“公车上书”,痛陈时局状危,请求拒和、迁都、练兵、变法,在政治、经济、文教等广泛的领域里提出相应的措施,震动了朝野。为了宣传和推行改良主义的主张,他曾先后组织强学会、圣学会、保国会,并且创为《万国公报》、《强学报》等报纸,鼓吹变法维新。1898年6月,光绪皇帝宣布变法,康有为被召见并得到重用。康有为在维新变法期间,迭上奏折,企图在不改变君主制条件下改革政冶、经济、文化、军事,使中国富强。但是,戊戌变法遭到了慈禧太后等封建顽固势力的竭力反对和血腥镇在,最后终于失败。康有为为躲避通缉而逃之海外。1899年组织保皇会并成为保皇派首领。1907年保皇会改名为国民宪政会,反对孙中山领导的资产阶级民主革命。1912年,他组织孔教会,鼓吹尊孔复古。1917年又积极参加张勋的复辟活动,政治上愈趋堕落,成为保皇派,否定了自己早期思想中的进步成分,宣扬“尊孔读经”,鼓吹建立“礼教”,极力维护封建纲常。但是他在早期对于程朱礼学为代表的旧儒学的批判,具有进步的意义,在一定程度上解放了人们的思想。他的哲学思想为戊戌维新提供了理论依据。主要论著有《新学伪经考》、《孔子改制考》、《戊戌奏稿》、《大同书》等。这些著作对当时中国思想界产生了一定的影响。

康有为1858—1927Kangyouwei

中国近代资产阶级改良运动领袖。原名祖诒,字广厦,号长素,又号更生。广东南海人。生于1858年3月19日(咸丰八年二月初五日)。因出身世代仕宦书香门第,自少受到严格的经学训练,博通经史。21岁时到香港、上海,接受西方资产阶级民主思想,发展了近代早期维新思潮,在思想政治上逐渐形成维新学说体系。1888年,第一次上书清帝,提出“变成法,通下情,慎左右”的建议,以图中国富强。上书因受阻不达。后回到故乡,1891年创立万木草堂,聚集同志,宣传维新思想,培养变法骨干。弟子有梁启超、陈千秋等。此后数年间,致力于维新理论的探讨,撰成《新学伪经考》、《孔子改制考》,同时写成《大同书》,为变法维新奠定了理论基础。1895年4月,在甲午战争中中国战败,签订《马关条约》。时康有为正在北京会试,5月2日他让梁启超联合各省举人1300多人联名上书,要求拒约、迁都、练兵、变法的抵抗日本的侵略。史称“公车上书”。该书亦未上达。会试后中进士,授工部主事,不就。5月29日第三次上书,历陈“富国、养民、教士、练兵”的自强四策,因帝党翁同龢支持得以上闻,受光绪帝的嘉许。于是与梁启超在京创办《中外纪闻》报,介绍西学,宣传维新。又与文廷式、陈炽等人组织强学会,作为推动维新变法的团体。并在沪出版《强学报》,以宣传、推动全国变法运动。1898年1月,呈递《应诏统筹全局折》,主张大誓群臣以定国是,设对策所以征贤才,开制度局而定宪法。4月,与梁启超在北京组织保国会,以“保国、保种、保教”为宗旨。6月,光绪帝颁布《明定国是诏》,宣布变法。16日被光绪帝召见,命他在总理衙门行走,筹划变法事宜。9月21日,慈禧太后发动政变,他亡命日本。1899年在美洲、南洋、日本设立保皇会,宣传君主立宪,反对孙中山领导的资产阶级民主革命。以资产阶级改良派堕落为保皇党头目和依附北洋军阀的政客。著有《戊戌奏稿》、《康南海先生诗集》等。

康有为1858—1927Kangyouwei

中国近代思想家、政治家,维新运动领袖,后成为保皇党首领。广东南海人,世称南海先生,原名祖治,字广厦,号长素,又号更生。1858年3月19日生。光绪时期的进士,授工部主事。1888—1898年,曾七次上书光绪皇帝,要求变法图强,先后组织强学会,圣学会,保国会,办报纸,宣传改良主义理论。1898年,依靠光绪皇帝发动变法维新运动,维新运动失败后流亡国外,后堕落成保皇派首领,反对民主革命,1917年曾策动张勋复辟,1927年3月病逝于青岛。主要著作有《大同书》、《新学伪经考》、《孔子改制考》、《礼运注》、《诸天讲》《长兴学记》、《论语注》《中庸注》《孟子微》等。

康有为以人道主义为出发点,提出“以人为主”的观点,强调人在宇宙间的地位和价值,要求一切从人出发,从人的欲望需求出发,提出人道的具体内容是求乐免苦,人们在“求乐免苦”的动机支配下,为满足自己的欲求,改善提高自己的生活处境而追求、奋斗,从而推动了社会历史的前进。人类活动的一切礼乐政教、伦理道德都是依据人情人欲的要求,出于人们求乐免苦的需要而产生,“求乐免苦”是判断行为善恶,区分文野程度的标准。康有为提出自由、平等、博爱的资产阶级思想主张,主张人人平等,男女平等。“人人独立,人人平等,人人自主,人人不相侵犯,人人交相亲爱,此为人类之公理”。人道稍文明则男女稍平等,人道愈野蛮则妇女愈愚抑,把妇女解放的程度作为衡量社会文明程度的一个标志。在博爱问题上,他认为人天生有一种“不忍人之心”,人能合群,人类社会能进化,进入大同,都因为人皆有不忍人之心,这是人人固有的东西,人类的天性,人兽之别在于此。康有为设想了极为美好的平等极乐的大同世界,认为大同世界是一个“至平至公、至仁、治之至”的世界,最完美、和谐的世界最合“人道”“人情”的世界。他在晚年随着政治思想的退步,伦理道德思想也全面退步,主张尊孔复辟,反对自由、平等之说,全面否定了自己宣传过的资产阶级思想,退回到封建主义旧道德阵营,这种矛盾现象反映了中国资产阶级反封建的软弱性。

康有为1858—1927Kangyouwei

中国近代改良派领袖,后为保皇会首领。原名祖治,字广厦,号长素,又号更生。1858年3月15日生,广东南海人,人称“南海先生”。光绪进士授工部主事。1888—1898年,鉴于帝国主义对我国的侵略,出自爱国热忱,先后七次上书光绪皇帝,要求变法。他在著名的《公车上书》(1895)中建议“变法成天下之治”。并先后组织强学会、圣学会、保国会,办报纸,宣传改良主义理论。1898年依靠光绪皇帝发动变法维新运动。诏定科举新章程、立京师大学堂、设译书局、办新式工业,部分理想得以实现。这是史称“百日维新”的“戊戌变法”,在当时历史条件下具有进步意义。但仅三个多月的时间就被以慈禧为首的顽固派镇压而失败。康有为逃亡出国,此后组织保皇会,反对民主革命。1912年组织礼教会,发起“定孔教为国教”的活动。1917年又参加张勋复辟活动,政治上愈趋堕落。在教育史上,他是近代中国“教育救国论”的最早宣传者,他认为国家是否强大取于教育是否发达。“才智之士多则国强,才智之士少则国弱”,他大力主张改革社会必须先改革教育,要求“废八股”、“兴学校”、“译西书”、“广游学”,积极创建小学、中学、大学等新式的学校,是他教育思想的核心内容。他在《大同书》里,设计了理想的教育体制,设“育婴院”、“小学院”、“中学院”和“大学院”,分阶段教育。他主张更新教育内容,改革教学方法,进行德、智、体全面教育。1927年3月病死于青岛。他的主要著作有:《新学伪经考》、《孔子改制考》、《戊戌奏稿》、《大同书》、《孔运注》、《中庸注》、《长兴学记》、《康南海先生诗集》等。

康有为1858—1927

清代书法家,书法理论家。工书,得力于《石门铭》,于北碑中求意趣,画长折圆,潇洒自然,朴拙沉雄,一洗俗庸,独具面目。著有《广艺舟双楫》,是继包世臣后的清代大书论家,提倡北碑,攻贬帖学,对变革清代书法影响极大。参见“历史”中的“康有为”。

康有为

中国资产阶级改良派法律思想的代表人物。主张托古改制,“采择万国律例”,实行君主立宪,三权分立;认为法律经历据乱世、升平世、太平世三个阶段;太平世没有国家、家庭、私产、犯罪和刑法,但仍有“禁懒惰”“禁独尊”之类的禁令和职业守则;犯罪的原因在于私产、贫因、争等级名位和家庭关系引起的纠纷;消除界限等级,实行男女平等和世界大同才能消灭犯罪。晚年,思想有复古倒退倾向。参见“历史”中的“康有为”。

康有为

清末改良派领袖。中国近代资产阶级伦理思想从他开始系统提出。以资产阶级人道主义为出发点,建构既有自然人性论,也有儒家传统性善论内容的新的人性理论;肯定人性平等,描绘了理想社会的道德关系。伦理思想主要见于《大同书》。参见“历史”中的“康有为”。

康有为

近代改良派领袖。哲学上糅合佛、儒,杂以西方进化论、人性论。以气说明天地的生成和万物的进化,认为变是天之常道。倡导托古改制,借公羊学“大同”说,创“大同”学说,主张维新变法,由“小康”而进“大同”;坚持循序渐变,反对飞跃革命;主张天赋人权,反对等级观念。参见“历史”中的“康有为”。

康有为1858—1927

中国近代“教育救国论”的最早宣传者。认为教育是国家富强之本,人的善恶智愚的决定因素,“才智之士多则国强,才智之士少则国弱”《上清帝第 二书》。变法主要靠教育。极力提倡变科举、废八股、兴学校、“广游学”、“译西书”。对清末教育改革产生极大影响。参见“历史”中的“康有为”。

康有为1858—1927

清末资产阶级改良派领袖,原名祖诒、字广厦,号更生,又号长素,广东南海人。光绪进士。主张变法图强,挽救民族危机。1888年始上书清帝,提出变成法、通下情、慎左右建议。1891年在广州开设万木草堂,培养维新骨干,撰写《新学伪经考》《孔子改制考》作为变法的理论根据。1895年《马关条约》签定时在北京发起公车上书,提出拒和、迁都、变法主张。7月创办《中外纪闻》。8月组织强学会,宣传西学,鼓吹变法。1897年11月德国强占胶州湾,瓜分危机迫在眉睫。康有为屡次上书光绪帝、陈述变法维新的紧迫性。1898年在北京组织保国会,促成百日维新。9月戊戌政变后流亡日本。后思想趋于保守、反对辛亥革命、支持张勋复辟,堕落为保皇派首领。著有《大同书》、《康南海先生诗集》等。参见“哲学”、“法学”、“教育学”、“伦理学”、“艺术”中的“康有为”。

康有为

中国近代改良主义思想家。1888年至1898年先后7次上书清帝要求变法。提倡“托古改制”,用资产阶级的思想主张宣传《春秋公羊传》的三世说和《礼记》“大同”学说,为变法制造理论依据。认为“能变则全,不变则亡;全变则强,小变则亡”,应学习西方,实现“三权分立”,变君主专制为君主立宪,“速变”,“全变”,“变本”。认为应以富国为先,以商立国,提出了采用机器生产,修铁路,设银行等建议;主张改革教育、科举制度,废除八股文,兴办学校,派人出国留学。参见“历史”中的“康有为”。

康有为1858—1927

近代思想家、政治家、文学家。字广厦,号长素。广东南海人。青年时期跟随朱次琦学习三年,后又回家乡自学四年,除研究史学、佛学外,又读了许多西方书籍,逐渐感到“西人治国有方”,并开始大讲西学,接触实际政治。光绪十四年(1988),赴京师应顺天乡试落第,鉴于中法战争后国势日衰,于九月康有为发愤上万言书,提出“变成法、通下情、慎左右”。书受阻未能上达,但对当时朝野震动很大。1895年康有为与梁启超一同入京参加进士考试,正值中日战争后,李鸿章与日本签定协议割让辽、台,赔款2万万两。引起全国大哗,康有为联合十八省举人于松筠、庵集议,参与上书联名者共1200余人,这就是有名的“公车上书”。康有为前后共上书7次。但百日维新运动,终因顽固派的阻挠而失败。戊戌变法失败后,康有为流亡到国外,继续坚持君主立宪的保皇立场,拒绝与孙中山革命派合作。后避居印度大吉岭,除写《大同书》外,还写有其它著作。1911年辛亥革命胜利后,曾回国,但仍坚持反对国民革命,受到孙中山的指责。康有为属于今文经学派,著作丰富,代表作有:《新学伪经考》,《孔子改制考》,《大同书》等。康有为的文学著作主要是诗,多在流亡海外时所作。也有一些政论性的散文。

康有为1858—1927

中国近代思想家、政治家。先是资产阶级维新运动的领袖,后又成为保皇党首领。原名祖诒,字广厦,号长素,又号更生,晚年又曾号天游化人。广东南海人,世称南海先生。出身于官僚地主家庭。自幼受过严格的儒家教育,十九岁从“粤中大儒”朱九江受“经世之学”。光绪进士,授工部主事但未就职,戊戌变法时为总理衙门章京。1879年以后在民族危机和阶级矛盾日益尖锐的情况下,他“哀物悼世”,决心“以经营天下为志”,遂走上向西方寻找救国真理的道路。在廖季平的今文经学基础上吸取西学,逐渐形成了改良主义的理论和政治主张。从1888年开始,曾先后七次上书清帝,疾呼变法。其中1894年联合1300多名各省赴京应试举人奏送的“公车上书”,曾震动朝野。此后在北京、上海分别组织“强学会”,创办《万国公报》、《中外纪闻》和《强学报》,进行变法维新的宣传鼓动,并著《新学伪经考》、《孔子改制考》和《大同书》等,为变法维新提供理论指导。在戊戌变法期间,受光绪皇帝委托在总理衙门参议新政,提出许多政治、经济、军事、文教方面的改革建议。变法失败后,逃亡日本,旅居海外,坚持保皇立场,组织“保皇会”,宣传君主立宪,反对资产阶级民主革命。1913年回国主编《不忍》杂志,提倡尊孔复古;1917年7月参与张勋复辟失败后,遂成为北洋军阀统治时期的政客。1927年死于青岛。在伦理思想方面,他以解释儒家经典的形式,宣传西方资产阶级的“求乐免苦”的自然人性论、进化论和自由、平等、博爱,并提出“至平也、至公也、至仁也、治之至也”(《大同书》)的“大同世界”的社会理想。康有为一生著作甚丰,据《万木草堂丛书》目录所列,不包括函札、电稿,竟有137种之多。主要著作除前面提到的外,还有《礼运注》、《诸天讲》、《长兴记》、《论语注》、 《中庸注》和《孟子微》等。其重要政论文章,由中华书局于1981年编辑出版了《康有为政论集》共上、下两册。

康有为1858—1927

又名祖诒,字广厦,号长素,广东南海人。世称南海先生。是近代著名的思想家、政治家和文学家。著有《新学伪经考》、《孔子改制考》、《戊戌奏稿》、《大同书》、《南海先生诗集》等。他作为“戊戌变法”的改良派代表人物,继承魏源、龚自珍的传统,坚持文学要变迁的观点,注重文学的政治功用,强调文学要与国家的兴亡、民族的前途、人民的命运结合起来,体现出经世致用的主张。他称颂那些受时代感召而“郁积勃发”之作,认为这样的作品能“上感国变、中伤种族、下哀生民”(《人境庐诗草序》),具有很大的教育意义。因此,可以说他的文学观是现实主义的。为了提高文学的创作水平,有助于推动国内政治的改良,他还提出了向西方学习的问题:“博以寰球之游历”、“考于中外之政变学艺”,“以其自有中国之学,采欧、美之长,荟萃熔铸,而自得之”。(《人境庐诗草序》),使文学具有更大的社会价值。他个人及其门人也正是这样做的。他的散文以政论成就最高,“上清帝”七书可视为代表,能熔新旧学与中西学于一炉,突破传统古文的程式定局,畅抒己见,思想奔放,洋洋洒洒,意无不达,实开了梁启超“新文体”的先河。

康有为1858—1927

原名祖诒,字广厦,号长素,又号更生。广东南海人。初受业于名儒朱次琦,博通经史,鄙弃程朱,喜好陆王,并接触西方自然科学,相继去香港、上海,目睹资本主义式的社会秩序,遂萌发向西方学习和改革中国社会政治经济制度的思想。清光绪十四年至二十四年曾七次上书光绪皇帝,要求变法。光绪十六年至十九年在广州万木草堂讲学,致力于变法理论的论述。光绪十七年刊行《新学伪经考》,批判封建旧学。光绪二十一年在京联合会试举人“公车上书”,提出“拒和、迁都、变法”主张。同年中进士,授工部主事。发起强学会、圣学会、保国会,办《中外纪闻》、《强学报》等,宣传变法,光绪二十三年出版《孔子改制考》,主张托古改制,次年依靠光绪皇帝发动“戊戍变法”,失败后逃亡出国。光绪二十五年组织保皇会,顽固坚持改良路线,反对革命。辛亥革命后,鼓吹虚君共和,反对民主共和,极力提倡尊孔读经,并担任尊孔派组织的孔教会的会长,1917年参与张勋复辟。康有为思想的核心即为变易,认为变易是自然界和人类社会发展的普遍现象,他根据近代自然科学知识,把这种变易观进一步发展为日新——进化观念。康有为的变易和进化思想集中反映在社会历史观方面。他采用了《公羊》“三世说”,注入近代的进化思想,提出一种“三世说”历史进化论。他认为人类历史是不断向前进化的,从蒙昧进化到文明,由君主专制的“据乱世”进到君主立宪的“升平世”,而后进到民主的“太平民”。据此,他认为中国的封建君主专制制度已不合时宜,应被资产阶级君主立宪制所代替。这种观点动摇了“天不变、道亦不变”的传统论调。根据“三民”说历史进化论,他把《孔记·孔运》中的“小康”“大同”,佛家的慈悲,西方的自由、平等、博爱思想揉合到一起,创立了“大同”社会学说,认为“大同”是人类世界进化所要到达的理想境界,阶级、等级均已消失,社会财产公有,人人劳动,生产高度发展,彻底实现了天赋人权、民主、自由、平等、博爱诸原则。但康有为并没说明达到大同世界的具体道路。在自然观上,继承了“气”的概念,又吸收了近代西方自然科学知识,认为“积气而成天”,又以“元(即元气) 为万物之本”。认识论上强调“心贵于体”,提倡“勉强为学,务在逆乎常纬”。主要著作有《礼运注》、《诸天讲》、《长兴学记》、《新学伪经考》、《孔子改制考》、《春秋董氏学》、《大同书》、《论语注》、《中庸注》、《党子微》、《春秋笔削大义微言考》等。

康有为1858—1927

资产阶级改良派领袖,后为保皇会首领。原名祖诒,字广厦,号长素,又号更生。广东南海人。博通经史,鄙弃程(颐)朱(熹),喜好陆(象山) 王 (阳明)。1879年开始接触西方资本主义文化和国内早期改良思想。同年游历香港,见到资本主义国家的某些长处,乃精读西书译本及报刊,企图向西方寻找救国真理。中法战争后,鉴于民族危机沉重,于1888年首次上书光绪帝,建议变成法、通下情、慎左右三事,较系统地提出了改良政治的主张。1890年起,在广州万木草堂聚徒讲学,并从事变法理论的著述,写成《新学伪经考》、《孔子改制考》。1895年《马关条约》签订时,联合在京会试举人发起“公车上书”,提出拒和、迁都、练兵、变法等项主张。同年中进士,后在京、沪组织强学会,创办《中外纪闻》、《强学报》,宣传变法维新。1897年冬德国强占胶州湾后,又多次上书光绪帝,提出变法的具体计划与措施,并发起成立保国会。1898年6月11日依靠光绪帝变法维新。9月21日政变发生后逃亡国外。1899年组织保皇会,反对资产阶级民主革命。义和团运动期间,通令各地保皇会反对义和团。后发表《辨革命书》、《法国革命史论》等文,宣扬“用专制之权以变法” 和“革命亡国论”。1907年配合清政府假立宪,改保皇会为国民宪政会。1913年任孔教会会长,宣传尊孔读经、反对民主共和。1917年与张勋等策划复辟,旋告失败。“五·四”运动后,攻击中国共产党领导的工农群众运动。1927年病死于青岛。主要著作有《新学伪经考》、《孔子改制考》、《大同书》、《戊戌奏稿》、《康南海先生诗集》、《礼运注》、《中庸注》等。

康有为1858—1927

近代政治家、思想家、资产阶级改良派领袖。原名祖诒,字广厦,号长素。广东南海人。曾7次上书光绪皇帝,要求变法。1895年在北京联合会试举人 “公车上书”,提出 “拒和”、“迁都”、“变法” 主张。先后发表《新学伪经考》 和《孔子改制考》,批判封建旧学,主张托古改制。1898年依靠光绪皇帝进行戊戌变法,失败后流亡外国。晚年组织保皇会,孔教会,并参与张勋复辟活动。哲学上糅合近代自然科学和我国古代哲学,把“星云”、“电气”、“元气”和“仁”等同起来,作为构成宇宙的始基。认为“积气而成天,摩励之久,热重之力生矣,光电生矣,原质变化而成焉。于是生日,日生地,地生万物。” ( 《内外篇·理气篇》)但又将电气解释为“不忍人之心”、“知气”,“灵明”。具有二元论倾向。早年以“公羊三世说” 的形式注入资产阶级的新内容,作为维新变法的理论基础。主张“物新则壮,旧必老”; “变法而强,守旧而亡”; “全变则强,小变则亡”(《上皇帝第六书》)。同时认为“进化有渐进……欲骤变而未能者”(《论语注》),反对飞跃。著作主要有《礼运注》、《诸天讲》、《新学伪经考》、《孔子改制考》、《春秋董氏学》、《大同书》、《论语注》、《中庸注》、《孟子微》等。

康有为

中国学者。1858年3月19日生。1895年中进士。1891年起在广州设万木草堂,传授西学。于1888~1898年,先后7次上书光绪帝要求变法。先后组织强学会、圣学会,办报纸,宣传维新变法理论。1895年5月2日联合在北京参加会试的举人1300多人“公车上书”。1898年依靠光绪帝发动戊戌变法,但受慈禧太后的镇压而失败。1898年4月成立保国会。1899年7月创保皇会,1907年改为国民宪政会。1913年任孔教会会长。1917年策划张勋复辟,晚年讲授国学。其教育思想具有新旧并陈、中西杂糅的特点。是中国近代教育史上“教育救国论”思想的先驱和宣传者。1927年3月21日去世。其著述甚丰,据统计有139种。