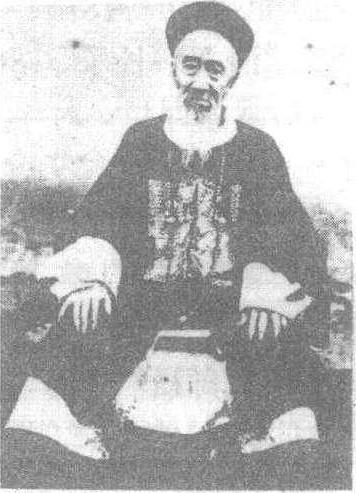

322 张之洞1837—1909

清末洋务派首领。字教达,号香涛。直隶南皮(今属河北)人。同治进士。曾任翰林院侍讲学士、内阁学士等职。其经济思想的核心是“旧学为体,新学为用”,即以封建纲常为立国之本,但又特别注意学习西方的富国之道。热衷于办工厂、设学堂、办洋务。开始,主张官督商办企业,后因民族资产阶级的反对,又提官商分权,但因财政人事大权仍控制在封建官僚手中,商权仍为一纸空文,结果所办企业难以维持。对工农商三者的关系,他认为农是工商之“本”、工是“农商之枢纽”。指出“农瘠则病工,工钝则病商,工商聋瞽则病农”。其著述有《张文襄公全集》。

170 张之洞1837—1909

洋务派后期主要首领。字孝达,号香涛。直隶(今河北)南皮人。同治进士,历任京官、学政、山西巡抚、两广和湖广总督,晚年入阁并授军机大臣。从1885年3月开始引进西方的先进机器设备,投入洋务事业,一生中举办过40多个近代厂矿企业,成为同李鸿章齐名的洋务派代表人物。在任两广总督期间,曾利用官绅捐资举办了一些小型民用工业和军事工业。1889年调任湖广总督后,便大力举办近代工矿企业,筹办了汉阳钢铁厂,开采了大冶铁矿和江夏马鞍山等煤矿。汉阳钢铁厂是“地球东半面,亚洲之印度、南洋、东洋诸国”最早、最大的钢铁厂,它包括炼钢、造轨等十个分厂,有当时世界先进的贝色麻、西门士炼钢炉三座。然而,由于资金、燃料和技术等问题没能很好解决,好多年内都没有炼出合格的钢铁来。张之洞在武昌举办的织布、纺纱、缫丝、制麻4个工厂合称为“湖北纺织四局”,也是当时中国纺织工业中规模最大的几个工厂。他在广州、湖北分别举办了银元局,使用机器铸造银元,是中国机器铸币的开端。此外,他还举办了湖北枪炮厂、造纸厂、呢毡厂、皮革厂、制药厂、水泥厂、制砖厂、铁路机车厂;开设了湖北电报局,焙茶局,开采了湖北九台山铜矿,并主持修筑了粤汉、江浙等铁路;还同盛宣怀共同主持开采江西萍乡煤矿,与汉阳铁厂、大冶铁矿联合成立汉冶萍煤铁厂矿公司。张之洞虽然举办了一系列近代企业,也认识了机器工具的先进,可是他主观上是想用机器生产的先进手段,来维护日益腐朽的封建制度,他提出的“中体西用”口号,就是其封建思想的集中反映。在这一思想的指导下,他按照封建官府衙门的管理形式办企业,工矿管理人员大都是不懂业务的封建官僚,造成企业管理机构庞大、冗员杂沓。同时,他坚持官督商办的经营体制,不肯向商民放权,认为“商能分利,不能分权”。由于企业的财政人事大权控制在不懂技术,不会管理的封建官僚手中,使他举办的许多企业效益极差,往往归于失败。

061 张之洞

清末教育家。字孝达。直隶南皮(今河北南皮)人。同治进士。历任翰林院侍讲学士,内阁学士,湖北、四川学政等职。1881至1907年间,创办洋务学堂,进行教育改革。光绪二十四年 (1898) 撰《劝学篇》,主张“旧学为体,西学为用”。认为“四书五经、中国史事、政书地图为旧学; 西政、西艺、西史为新学”,“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事”。借以维护封建伦理纲常,对中国教育有很大影响。

张之洞1837—1909

清朝大臣。字孝达,号香涛,直隶南皮(今河北南皮)人。同治进士。历任翰林院编修、侍讲学士、内阁学士等职。光绪十年(1864年)中法战争后,由山西巡抚升任两广总督。重用老将冯子材击败法军,获镇南关大捷。后又调任湖广总督任内,加强国防,聚集各种人才,依靠英德等国大办洋务事业。先后开办汉阳枪炮厂、制铁厂、大冶铁厂、马鞍山煤矿、湖北织布局、缫丝局等民用企业。兴办新学堂,成为实力雄厚的洋务派首领。在《劝学篇》中强调“中学为体,西学为用”,极力维护中国封建制度,反对维新变法。对农民反帝斗争极端仇视,对义和团运动进行镇压。光绪二十六年(1900年)八国联军进北京,为保护帝国主义在中国的利益,与两江总督刘坤一积极参与“东南互保”,镇压两湖人民反洋教斗争和唐才常领导自立军起事。光绪三十三年(1907年)调任军机大臣,掌管学部。著有《张文襄全集》。

张之洞1837—1909Zhangzhidong

清未洋务派官僚。字孝达,号香涛。晚号抱冰。直隶(今河北)南皮人。生于1837年(道光十七年)。同治进士,授翰林院编修。历任湖北学政 四川学政、翰林院侍讲学士等职。同光之际,清统治集团中出现“清流派”,他为清流派代表1882年任山西巡抚。1884年中法战争爆发,他积极主战,升为两广总督,主持战事。起用老将冯子材,在广西镇南关、谅山大败法军。在两广总督任上大力兴办洋务,设广东水陆师学堂,创枪炮厂,开矿务局,立广雅书院,力赞修筑铁路。1889年调补湖广总督,筹建湖北枪炮厂、汉阳铁厂、织布局、纺纱局、缫丝局、制麻局等新式企业。创办两湖书院,筹办芦汉铁路。一时湖北风气大开,他也成为与李鸿章齐名的洋务大员。1895年代,刘坤一为两江总督。中日《马关条约》议订时,曾上疏抗争,反对割让台湾。聘德人为教练,在南京编练“自强军”。并创设武备、农工商、铁路、方言、军医诸学堂,筹款造船,创建江宁马路。维新变法运动初起时列名强学会,捐银5 000两,并为维新派所办《时务报》捐款。慈禧太后下令查禁北京强学会,他又马上转舵,查封上海强学会。旋回湖广总督任。1898年4月写成《劝学篇》一书,宣扬“中学为体,西学为用”,以维护封建伦理纲常,攻击维新派的资产阶级民主思想。1900年义和团运动高涨时,与两江总督刘坤一创“东南互保”,镇压两湖反洋教斗争和唐才常自立军起事。1901年清廷推行“新政”,他积极响应,与刘坤一联衔上疏,建议多为采纳。1902年充督办商务大臣,再任两江总督。1903年,在会奏商办京师大学堂事宜时,强调办学首重师范,并另拟初级、优级师范学堂及任用教习各章程。他注重教育,对清末教育有很大影响。同时指出:国计民生,莫要于农工商实业,对中国重工业的奠基不无倡导之功。1906年,任协办大学士,升体仁阁大学士,授军机大臣,兼管学部。1908年督办粤汉铁路。1909年充实录馆总裁官。同年病逝。遗著辑为《张文襄公全集》。

张之洞Zhangzhidong 1837—1909

清末洋务派首领之一,中国近代教育活动家,字孝达,号香(芗)涛,晚年自号抱冰老人。直隶南皮(今属河北)人,16岁乡试第一,廷试对策不循常式,中探花。曾任翰林院编修、浙江乡试副考官、湖北、四川学政、内阁学士兼礼部侍郎、山西巡抚、两广总督和湖广总督。光绪33年为军机大臣,兼管学部。他对封建传统旧教育进行了不少的重大改革,要求变革和废除科举制度。他会同刘坤一会奏“变通政治人才为先”等三折,献策清廷改革教育。1903年受命与张百熙、荣庆厘定《奏定学堂章程》,制定中国第一个正式颁布实行的“癸卯学制”,为中国近代新学制奠定了基础。广兴新式学堂,开展洋务活动;创办了工、农、商、医、师等一系列学堂;推行书院改革、主张用学堂代替书院;倡导留学教育,是留学教育的开拓者;重新制订学堂章程,改革传统的管理机构。“中学为体、西学为用”是他教育思想的核心,这种思想从理论上加以系统总结和阐述是1898年4月在他所写的《劝学篇》。所谓“中学为体”,即把“四书”、“五经”等旧学作为学习的主要部分;所谓“西学为用”,即用西政、西艺历史来研究和处理当时世界上出现的各种新事物。其实质是以西方的知识技艺来维持清王朝的封建统治。他的著作有《张文襄公全集》等。

张之洞1837—1909

清末洋务派首领。字孝达,号香涛,直隶(今河北)南皮人。1863年进士,授编修。1882年巡抚山西。1884年调两广总督,起用冯子材抗击法军,洋务运动中先后创办湖北枪炮厂、湖北纺织四局、汉冶萍公司等近代军工、民用企业。1898年发表《劝学篇》,提出“旧学为体,新学为用”,反对维新变法。1900年参与策划东南互保,镇压唐才常自立军起义。有《张文襄公全集》。参见“法学”、“教育学”中的“张之洞”。

张之洞1837—1909

中国清末洋务派教育家。创办洋务教育。做过湖北、四川等省学政。从1881至1907年进行了一些教育改革,开设了不少洋务学堂。提出“中学为体,西学为用”的主张。认为“中学”即中国经史之学,基点在于明纲,“西学”即“西政”与“西艺”两类。对清末教育影响很大。是中国半殖民地半封建教育制度的奠基人。著有《劝学篇》等。参见“历史”中的“张之洞”。

张之洞

在法律上,主张采用西方资产阶级法律的某些原则,改革中国封建法律;革除吏役,代以警察;实行宽猛相济,礼法结合;减宽例外,消除官吏和民众如实报案后反受讼累的现象;应“省刑责”,限制刑讯拷打;改善羁押场所条件,教育犯人学习生产技术。参见“历史”中的“张之洞”。

张之洞1837—1909

中国近代洋务派代表人物之一。字孝达,一字香涛,号无竞居士,晚号抢冰。河北南皮人。同治进士。历任湖北、四川学政,山西巡抚,两广、湖广、两江总督等职;屡赠国子监司业、洗马、军机大臣、体仁阁大学士等衔,谥“文襄”。曾办经心书院和尊经书院。晚年热衷洋务,创办汉阳兵工厂、湖北枪炮厂、大冶铁厂,建立纺纱、织布、缫丝、制麻四局,筹办芦汉铁路。在政治上极力维护清王朝的封建统治,反对维新变法,破坏义和团运动,镇压两湖反洋教斗争,把洋人侵略只看作是“肢肘之疾”。他进一步阐发的“中学为体,西学为用”原则代表了洋务派的基本观点。代表作为《劝学篇》,收入1920年和1928年编辑的两种版本的《张文襄公全集》。在伦理思想上,张之洞也贯彻“中学为体,西学为用”的原则。坚持封建的纲常道德,认为“三纲为中国神圣相传之至教,礼政之原本”,“三纲四维之道不可变”(《劝学篇》)。认为学西方、办洋务,只是用于维护清王朝封建统治的。要求人们把三纲五常当作行为的规范、准则,认为它是“五伦之首,百行之原,相传数千年更无异义,中国所以为中国,实在于此”的东西(《劝学篇》)。反对民权之说,斥“民权之议”是“莠民邪说”、“召乱之言”,极力鼓吹“知君臣之纲,则民权之说不可行也;知父子之纲,则父子同罪免丧废祀之说不可行也;知夫妇之纲,则男女平权之说不可行也。”受西学影响也主张“经国以自强为本,自强以储才为先”(《延访洋务人才启》),积极办学,培养人才。在《輶轩语》一文中论述了道德修养的目的、途径,提出了“德行谨厚”、“砥砺气节”、“人品高峻”、“习尚俭朴”等道德修养要求,主张用“安贫乐道”来引导人们恪守纲常道德,匡正“风俗人心日益浇薄”的封建道德衰危状况。

张之洞1837—1909

洋务派首领之一。字孝达,号香涛,直隶 (今河北) 南皮人。同治进士。历任四川学政、翰林院侍讲学士、内阁学士等职。1881年任山西巡抚。1884年,中法战争爆发后,力主抗战,升任两广总督,起用冯子材,在广西边境大败法军。1889年调任湖广总督,依靠英、德的借款和技术,开办工厂,训练新军,创办新式学堂,筹办芦汉铁路,成为洋务派大官僚。1889年撰写《劝学篇》,诋毁维新思想,提出 “中学为体,西学为用” 的洋务派理论,主张在维护封建统治,保持封建伦理纲常的原则下接受西方资本主义技术,反对变法维新。对义和团反帝爱国运动极端仇视,力主镇压。1901年与刘坤一联衔会奏三疏,支持慈禧太后实行所谓“新政”。1907年调任军机大臣,兼管学部。1908年督办粤汉铁路。著有《张文襄公全集》。

张之洞

清代政治家。河北省交河县(今泊头市)人。生于1837年9月2日。16岁中举,27岁中进士。1867年后历任浙江乡试副考官、湖北学政、四川学政。1881年任山西巡抚。1884年任两广总督,1889年调湖广总督,任职长达18年。1894年编练自强军,后练新军。1900年义和团运动时,策动东南互保。1900年镇压自立军起义,1903年参与制定癸卯学制。1907年起任军机大臣,兼管学部。他尊崇旧学,后又开办新式学堂,提倡学习西学。1898年4月,写成《劝学篇》一书,系统阐述了“中体西用”的教育纲领。1904年1月,主持制定《奏定学堂章程》,此为中国第一次全面实施的法令化学制系统。1905年9月,与袁世凯等人奏请废除科举,获得批准,1300多年的科举制从此废除。1905年后镇压革命派起义。1908年督办粤汉铁路。1909年10月4日病逝,享年72岁。