211 彗星

俗称“扫帚星”,汉族认为它是不祥之物,“彗星东出,有寇兵,旱”。

彗星huixing

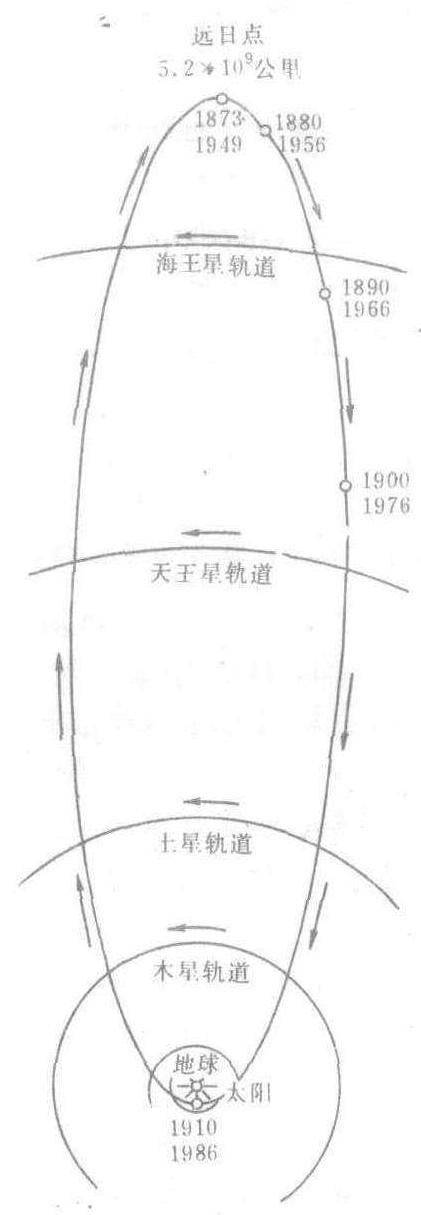

俗称“扫帚星”,通常象云雾状,离太阳近时便成为拖着长尾巴的形状。彗星绕太阳运行有三种轨道:椭圆形、抛物线形和双曲线形。只有椭圆轨道的彗星是作周期性的运动,离开太阳还可以再回来。如著名的哈雷彗星76年回归一次,近日距8800万公里,远日距达到53亿公里,轨道偏心率0.967,是很扁的椭圆。靠近太阳时,它的尾巴长达2亿公里,可以扫过地球,但对地球没有损害。1986年曾回归一次,位于昴星团附近,整夜可见,下一次回归就得76年以后了。此外,著名的周期彗星还有恩克彗星,周期只有3年106天,而且轨道在缩小,最亮可达5等星。比拉彗星,周期6.6年,1772年被发现,到1846年分裂成两颗,现已成为碎片,只能看到的是在仙女座出现的流星雨。掠日彗星,已观测到8颗,其中一颗周期8800年,在1680年穿过太阳日冕,比满月还亮100倍,彗星离太阳表面23万公里却未被太阳烧毁。彗星的结构可分为彗核、彗发和彗尾。彗核是头部中央的核,圆而明亮,核周围稀疏的云状是彗发,主要由水、氨、甲烷、氰、氮、一氧化碳和二氧化碳组成。有一些彗星在彗发外还有一层氢原子组成的彗云,彗尾是彗核后面拖着的长尾巴,只有接近太阳受热时,一部分尘埃从彗核与彗发中喷出,被太阳光压作用,向后形成尾巴。因为彗星体积很大,但质量都集中在彗核,所以平均密度很低,当彗尾扫过地球时,对地球不会有破坏作用。

彗星huixing

沿着扁长的轨道绕太阳运行的小质量天体。其亮度和形状均随离太阳的远近而发生显著的变化,远离太阳时象恒星,只能看见反射阳光的彗核。接近太阳时,彗核周围出现云雾状彗发。离太阳足够近时,出现背向太阳的彗尾。在天文学中,彗星用符号“ ”表示。

”表示。

我国古代首先把彗星看成天体,如1973年湖南长沙马王堆汉墓中出土的一幅绘于公元前200多年的彗星图中,就有20多种不同形状的彗星,有彗核、彗发、彗尾的形象,把彗星从形态上作了粗略的分类。又如《晋书·天文志》中载:“彗体无光,傅日而为光,故夕见则东指,晨见则西指。在日南北,皆随日光而指。”对彗星的发光原因及彗尾的指向都有清楚的见解。在欧洲,由于长期受亚里士多德的影响,认为彗星是地球大气中的燃烧现象。直到1577年,丹麦天文学家第谷用观测证实了,地球到彗星的距离至少要比到月球的距离远6倍,从而首次确认彗星是天体。以后牛顿又用万有引力定律解释了彗星的运动和轨道。1705年,英国天文学家哈雷系统地研究了24颗彗星的轨道,发现1531、1607、1682年出现的三颗彗星轨道相似,因此认为这是同一颗彗星的三次回归,并预言76年后它将再次出现,预言应验了,这颗彗星也因此被命名为哈雷彗星。从此,对彗星的研究进入了新的阶段。

彗星轨道是以太阳为焦点的圆锥曲线。轨道类型以偏心率e表示,e<1为椭圆轨道,e=1为抛物线轨道,e>1为双曲线轨道。由彗星轨道的统计结果可知,其中抛物线轨道居多,约占一半,椭圆次之,双曲线最少。在椭圆轨道上运行的彗星称周期彗星,周期大于200年的称长周期彗星,而周期小于200年的称短周期彗星。在抛物线或双曲线轨道上运行的彗星,走近太阳一次后就一去不复返了,因此称为非周期彗星。彗星的轨道并非一成不变,当彗星经过大行星附近时,大行星的引力摄动能改变彗星的运动速度和方向,甚至能改变轨道的类型。如木星的摄动可以使长周期彗星变为短周期彗星,使短周期彗星变为非周期彗星。有75颗短周期彗星的远日距都靠近木星轨道,它们可能是木星俘获的“木星族彗星”。

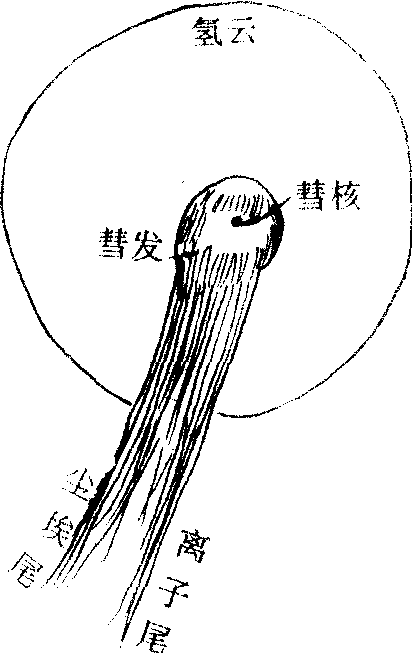

一颗完整的彗星是由彗头和彗尾构成的。彗头包括彗核、彗发、彗云三部分。彗核是聚集在彗头中央的明亮小斑点,彗发是彗核周围云雾状的大气,彗云则是彗发外面由氢原子组成的巨云。彗核通常很小,其直径从几百米到几十千米不等,但却包含着几乎全部的彗星质量,是彗发和彗尾物质的来源,是彗星本体。彗核模型目前有“砂砾模型”和“冰块模型”两种,但后一种较为流行。“冰块模型”认为彗核是由冰和尘埃冻结在一起的固体块,好像一团“脏雪球”。彗发是彗核的蒸发物,通常呈球形,接近太阳时,其直径可达几十万千米,但其质量很小物质稀薄。彗云是彗发外的一个更大的直径约为百万至千万千米的包层,它几乎由氢原子组成,其物质密度极为稀薄,在地面上一般观测不到。彗尾可分为Ⅰ型和Ⅱ型两类。长而直的Ⅰ型彗尾是气体彗尾,它实质上是由电子和离子组成的等离子体。这类彗尾呈兰色,它是太阳风的很强斥力作用于彗星中的离子形成的。Ⅱ型彗尾是尘埃彗尾,它形状弯曲,呈黄色,这类彗尾是太阳光子的辐射压力推斥微尘而形成的。有的彗星同时兼有两类彗尾,有的则只有Ⅱ型彗尾。彗尾体积庞大,大彗尾长达上亿千米,但其物质极稀薄,当彗发和彗尾遮掩恒星时,一般星光不因此而减弱,1910年,哈雷彗星的彗尾曾“扫”到地球,而地球依然如故。

彗星起源是一个非常复杂的难题,看法很多。但最盛行的是原云假说。这一假说是荷兰天文学者奥尔特根据长周期彗星轨道半长径多在3万~10万天文单位(1天文单位是指日地间平均距离,约合1.496×108千米),他认为在太阳系边远区有个“彗星云”,估计那里有1011颗彗星,其总质量略大于地球。它们长期远离太阳,由于受邻近恒星引力摄动的影响。使其中一些脱离太阳系,而使另一些走进太阳,成为人们可以观测到的彗星。近年来的许多观测事实都对奥尔特的原云假说有利。

彗星huixing

太阳系中的一种天体,它们围绕太阳运行。彗星的体积都很大,但都很稀薄,由一些小石块、砂粒和冻成冰块的气体组成。当彗星运行到太阳附近时,冰块就化作稀薄的气体和尘埃,被太阳光的压力推向后方,形成一条长长的、形状像扫帚一样的尾巴,称为彗尾。由于彗尾的形状,彗星也被叫做扫帚星。彗星围绕太阳运行的轨道都比较扁,运转的周期很长。最大、最著名的彗星是哈雷彗星,它绕太阳的运转周期是76年,在地球上每隔76年才能看到它一次。

彗星Huixing

俗称“扫帚星”,绕太阳运行、质量较小,通常像云雾状的天体。一颗形态发展较完整的彗星包括彗核,彗发,彗尾三部分。彗核和彗发合起来称为彗头。彗核是由冰和尘埃冻结在一起的团块,有人说像一个‘脏球’。主要成分有氢、二氧化碳、氨、甲烷、氰、氮、钠分子及尘埃等混合物。密集而明亮,形状呈圆形,是彗头也是彗星的核心部分。彗核在绕太阳公转时也在自转。其自转轴和轨道面相垂直。彗发是包围在彗核周围的云雾状汽体,近于球形,无明显边界,是彗星接近太阳时由彗核中蒸发出来的气体和微小尘粒。彗发的体积随着与太阳的距离而变化,距太阳越近体积越大,亮度也越大。彗尾是由彗头向太阳相反方向延伸的气体形成的亮带。据观测一些彗星的彗发外面还包围着氢原子构成的云,叫彗云。实际上并不是每个彗星都具有相同的形状,它们的差异很大,有的头部明亮还带有一个更亮的核;有的没有彗发;有的头部蓬蓬松松;有的拖着一条长尾,有的有两条甚至更多,也有的没有彗尾。同一颗彗星的形状在其运行过程中,随着与太阳距离的变化,形态也不相同。离太阳远时,只有一个彗核,看起来是个模糊的斑点。当它运行到离太阳约三个天文单位时,开始出现彗发,亮度也随之增加。距太阳2个天文单位时,出现彗尾。距太阳约1.5个天文单位时彗发最大,过了近日点,形态变化与接近太阳时相反。彗星的体积很大,彗核体积大约从几百米到五十公里。短周期彗星的彗核直径在2—4公里之间,长周期彗核直径在50—60公里之间,平均密度为1克/厘米3,彗核集中了彗星质量的90%以上。彗发的直径可达十万公里到一百万公里,而且其体积随距太阳的距离而有较大变化。彗星可能是太阳系中体积最大的天体。但彗星的质量很小,其彗尾虽然很长,其气体很稀薄。彗星每经过太阳一次就要消耗掉一些物质,使彗星的寿命有限,一般彗星有几千年或几十万年历史。彗星绕太阳运行轨道一般有椭圆、抛物线和双曲线三种形状,沿抛物线和双曲线轨道运行的彗星,多为来自宇宙深处的过客,一旦离去便永远不再回来,叫非周期彗星。在椭圆轨道上运行的彗星叫周期彗星,其周期短于200年的叫短周期彗星,周期大于200年的叫长周期彗星。因此彗星平时并不多见,周期最短的恩克彗星周期为3年106天。借助望远镜每年只能看到几十颗彗星。著名的哈雷彗星的周期平均76年,其近日距离0.587天文单位,远日距离35.33天文单位,轨道偏心率为0.967。靠近太阳时它的彗尾长达2亿公里,扫过地球时对地球没有任何损害。彗头直径40万公里。哈雷彗星的质量约为十万亿吨。它绕太阳一周,要损失20亿吨物质,等于剥去一层200厘米厚的‘皮’,这只是其总质量的很小一部分,它还会存在很久。

哈雷彗星的轨道

彗星

中国古代称“妖星”、“孛星”、“蓬星”等,俗称“扫帚星”。沿扁长轨道绕太阳运行的云雾状天体。形状随离太阳的远近变化,远时为发光的小斑点,近时出现彗尾。一般由彗头和彗尾组成:彗头中心较亮冰冻体为彗核,核外由核蒸发出的气体和尘埃组成的云雾包层为彗发;彗发变大后可成为背向太阳的彗尾,密度极小,有时可长达上亿公里。最著名的有哈雷彗星、恩克彗星、比拉彗星。科胡特克彗星和掠日彗星等。

彗星

沿扁长轨道绕太阳公转的小质量天体,俗称“扫帚星”。至今发现约1600颗彗星,质量为1014~1019 g,95%以上的质量集中于彗头明亮的彗核内。彗核周围的气体—尘粒球形区称彗发。太阳风作用拖出的长彗尾可达1×106 km,甚至更长。