抗原kangyuan

能刺激机体产生抗体或致敏淋巴细胞,并能与相应抗体或致敏淋巴细胞发生特异性结合的物质。抗原一般应具备以下3个条件:(1)异物性。必须是机体的“非己”物体,例如病原微生物、异种动物血清等都是良好抗原。(2)一定的理化性状。抗原物质的分子量要大,还必须以完整状态进入体内。通常分子量在一万以上,分子量越大抗原性越强,蛋白质的抗原性最强。分子量太小,进入体内后易被排除,不起抗原作用。(3)特异性。抗原要有能与相应抗体或致敏淋巴细胞发生反应的特性。如伤寒杆菌抗原,只能与伤寒抗体发生反应而对其他抗体不起反应。有些物质,单独存在时只有反应性而无抗原性,称为半抗原。如小分子多糖、类脂及化学药品等,当它们与蛋白质等大分子结合后就可具有抗原性。医学上重要的抗原有病原微生物、异种动物血清、异型红细胞、异体组织等等。

抗原antigen

能刺激机体产生抗体,并能与之特异性结合发生反应的物质。前者为免疫原性,后

者为免疫反应性,统称为抗原性。同时具备二种属性的为完全抗原,只有免疫反应性,而不具备免疫原性者为不完全抗原,亦称半抗原。半抗原只有与蛋白质载体结合时,才具有免疫原性。抗原一般指完全抗原而言,主要为蛋白质及其复合物。

构成抗原的条件

异源性 抗原应为非自身物质,一般为异种物质,但同种而不同个体间的某些物质,如血型抗原、组织相容抗原等有时也有免疫原性。因此进行异体组织或器官移植时,可引起移植排斥反应。一般来说自身物质没有免疫原性,但某些隐蔽成分,如眼球晶体、精子蛋白等与免疫系统隔绝,一旦因外伤、感染等原因进入血流时,即可与免疫活性细胞接触而成为自身抗原。此外,自身物质由于烧伤、感染、药物及射线的影响,使其蛋白质结构发生改变,亦可成为自身抗原。

分子大小 具有免疫原性的物质分子量常大于10 000。分子量小于5 000者一般免疫原性很弱,在1 000以下的小分子为半抗原,本身没有免疫原性,需与蛋白质结合后才有免疫原性。

分子结构 分子结构和空间构象复杂者抗原性强。带苯环和杂环的芳香族氨基酸的蛋白质,较带直链氨基酸者抗原性强。某些天然蛋白,如胰岛素、鲱精蛋白等虽其分子量只有5 000左右,但其所含氨基酸复杂多样,因而具有良好的免疫原性。

物理状态 颗粒性抗原易被吞噬加工是良好的抗原。免疫原性弱的可溶性抗原,由于分子聚集而使质点增大或吸附于氢氧化铝等大分子颗粒上,可显著增加其免疫原性。

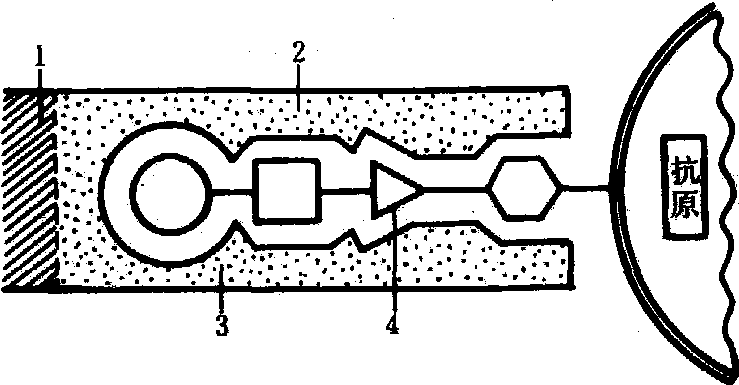

图 1 抗原决定簇与抗体的抗原结合点的互补关系抗体(CH-CL); 2. 抗体(VH-VL); 3. 抗体的抗原结合点; 4. 抗原决定簇

抗原决定簇 抗原的特异性决定于其分子表面具有立体构型的化学基团,称为抗原决定簇,通常由5~7个氨基酸残基或单糖残基组成。一个蛋白质分子可具有多个不同的抗原决定簇,据估计每5 000分子量约有一个决定簇,其余部分则为载体,半抗原一般只有一个决定簇,完全抗原可以看作是半抗原和载体的复合物(图1)。

天然抗原

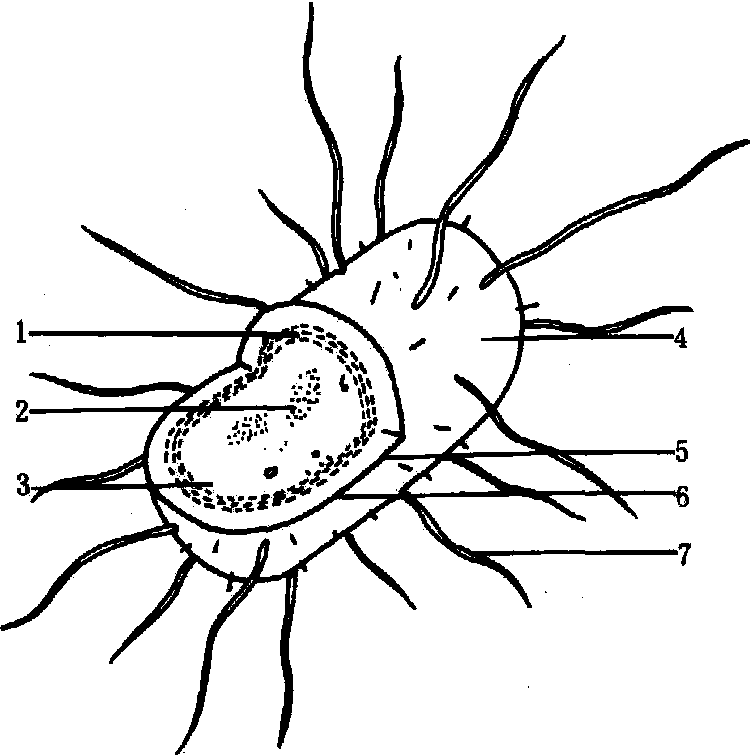

细菌抗原 细菌具有复杂的抗原组成,通常可以区分为菌体抗原(O抗原)、鞭毛抗原(H抗原)和荚膜抗原(K抗原)三类。某些细菌的菌毛也称为K抗原(图2)。每一种细菌都是一个由不同抗原成分组成的复合体,各有特异性。因此,可用以区别不同的种,并可把同一种细菌区分为不同的血清型,细菌的外毒素也是一种很好的天然抗原。

图 2 细菌的结构及其重要抗原的位置

1. 细胞膜; 2. 核糖核蛋白; 3. 细胞浆液酶等; 4. 菌毛(某些K抗原); 5. 荚膜(K抗原); 6. 细胞壁 (O抗原);7. 鞭毛(H抗原)

病毒抗原 各种病毒都有自己的抗原结构,有囊膜病毒的抗原特异性主要由囊膜上的纤突决定,如流感病毒囊膜上的血凝素(H)和神经氨酸酶(N),是流感病毒亚型分类的基础。无囊膜病毒则主要由病毒的衣壳蛋白所组成,是病毒分类和鉴定的重要依据。

寄生虫抗原 原虫、蠕虫及其虫卵等均具有独特的抗原组成,但其免疫原性一般较弱,特异性不高,交叉反应较多,但不同的种常应用血清学试验进行鉴定。

动植物抗原 动植物体内的各种组分均具有良好的抗原性,某些动物性药物如虎骨、阿胶、熊胆等均具有特异的抗原性,很易用血清学方法加以鉴定。

植物蛋白质亦具有各自的抗原特征,亦可应用血清学方法进行物种鉴定。杂交、嫁接或用生物技术培育成的杂交后代,均可用血清学的方法加以鉴别。

酶 酶是蛋白质,具有良好的抗原性。在酶学研究中,可利用抗酶抗体来测定自然物中存在微量的酶,也可用免疫亲和层析来提纯酶制品。

激素 大分子多肽类激素是良好的天然抗原。分子量小于5 000的多肽激素和类固醇激素则需连接于蛋白质载体,做成人工复合抗原才能刺激动物产生抗体。自1959年伯森(Berson)和耶娄(Yallow)建立激素的放射免疫测定(RIA)技术以来,已有近60种激素建立了免疫测定技术,为生命科学进入分子水平提供了重要手段。

植物激素均为小分子半抗原,自韦勒(Weiler)和曾克(Zenk) 1983年将 (RIA)和酶免疫测定(EIA)技术引入植物学以来,植物激素的免疫测定技术也有了迅速发展。并已在植物生理生化、生态、遗传、育种和组织培养、快繁等方面广泛应用。

人工抗原

合成抗原 用化学方法将已知的氨基酸按一定的顺序聚合成大分子多肽,使之具有抗原性。这种抗原早期主要用于研究免疫原性的分子基础,如抗原决定簇的组成和结构,决定簇的大小,分子结构与免疫原性的关系等。现已有应用人工合成保护性肽段,并将其接于蛋白质载体上,制成合成肽疫苗,前景乐观。

结合抗原 将某种不具免疫原性的简单化合物(半抗原)连接于蛋白质载体上,使其成为具有良好免疫原性的半抗原载体复合物,可用以制备抗半抗原抗体。70年代后,由于连接技术的进展,几乎任何具有生物活性的小分子物质均可制成结合抗原,制备特异性抗体。并用以建立RIA或EIA技术。目前已有300多种此类物质建立了免疫测定技术。

抗原Kangyuan

是指能在机体内刺激免疫系统的细胞产生抗体或致敏淋巴细胞,并在体外体内与之特异性结合而出现反应的物质的总称。一般是大分子胶体物质,并具有与正常自身组织细胞不同的异种或异体成分。抗原的特异性是由分子表面的特异化学基团,即抗原决定基,它的性质、数目、空间构型所决定的。抗原物质种类繁多,按其化学本质,主要是蛋白质、糖蛋白、脂蛋白、核蛋白等;按其性能、来源、种系发生等区分为完全抗原、半抗原、天然抗原、人工抗原、自身隔绝抗原、同种抗原、异种抗原等等。医学上的重要抗原例如,各种病原微生物,异种动物血清,异型红细胞,异体组织细胞等。

抗原

见“医药卫生”中的“抗原”。

抗原

能激发机体产生免疫反应的物质。有二种性能:1.免疫原性,刺激机体免疫系统产生特异性抗体或致敏淋巴细胞;2.反应原性,与相应免疫反应物起特异性结合而发生反应。按其性能可分为完全抗原和不完全抗原二类,前者既有免疫原性又有反应原性,多为各种微生物和异种蛋白质;后者只有反应原性,仅在与蛋白质结合后才成为完全抗原,一般为多糖、类脂等非蛋白物。

抗原

具有免疫原性和免疫反应性的物质称为抗原,或称完全抗原。只具备免疫反应性,而不具备免疫原性的物质则称为半抗原,或称复合半抗原,不具备免疫原性,也不具备免疫反应性,但能阻止抗体与相应抗原或复合半抗原结合的物质称为简单半抗原,或称阻抑半抗原。半抗原与载体蛋白结合后即具有免疫原性。

免疫原性是指能刺激免疫活性细胞(B细胞或T细胞),并产生免疫应答(体液免疫或细胞免疫)的能力。具备此能力的物质称免疫原。由于抗原也具备免疫原性,所以有些学者将免疫原和抗原作为同义词用。

抗原antigen

能刺激机体产生抗体或致敏淋巴细胞,并能与这些免疫产物在体内或体外发生特异结合反应的物质。抗原的前一特性称为免疫原性,后一特性称为反应原性。抗原必须是非自身的异体物质,而且一般都是具有特殊化学基团的大分子物质。如异种血清、微生物等蛋白质类物质均为免疫原性很强的抗原。小分子物质,如抗生素、植物激素、类脂和小分子多糖均无免疫原性,但有反应原性,称为不完全抗原或半抗原,它们单独不能刺激机体产生抗体或致敏淋巴细胞,但当它们与蛋白质载体结合后就具有了免疫原性,即能刺激机体产生抗体。游离的半抗原有的能与相应抗体结合发生沉淀反应,称为复合半抗原;有的在与抗体结合后不出现沉淀反应,但能封闭抗体,抑制沉淀反应的出现,称为简单半抗原。