拉奥孔

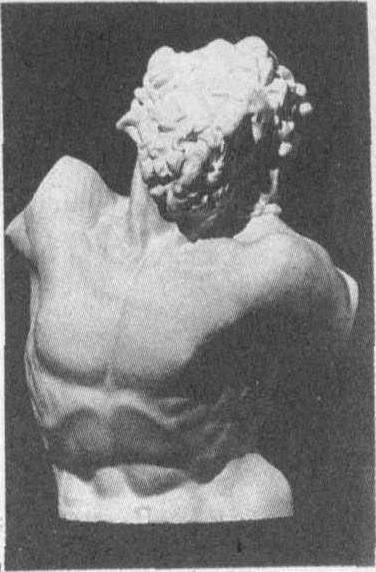

原作为大理石群像雕刻,属公元前50年希腊化时期的作品。作者是罗得斯岛雕刻家阿格桑德罗斯、波利多罗斯和阿塔诺多斯。1506年在罗马的古代浴场遗迹附近被发掘,现在收藏在罗马梵蒂冈美术馆,高度为2.42米。拉奥孔是荷马史诗中特洛伊城的祭司。特洛伊战争时,他反对将希腊军的木马拉进城内,因而触怒诸神并受到惩罚,与两个儿子一起,被波赛东驱遣的两条巨蛇缠死。雕像表现的即此故事,充满悲壮之感。翻制的《拉奥孔》石膏胸像,其胸部前倾,很好地显示出量块的力量,头颈向后扭动,表现了非常痛苦的表情。它已成为常用素描教材之一。

《拉奥孔》laaokong

是德国剧作家、文艺批评家G.E.莱辛(公元1729-1781年)的一部著名美学著作。拉奥孔是在罗马发掘出来的一座古希腊雕像群,描绘了拉奥孔父子被两条大蛇绞住时的痛苦挣扎的情形。古罗马诗人维吉尔在史诗中也写过这个题材。莱辛比较雕刻和诗,发现拉奥孔的极度痛苦在诗中得到淋漓地表现,而在雕刻里却显著冲淡,拉奥孔显得单纯静穆。由此,他涉及到诗与画的异同问题。他认为,诗与画都是对自然的一种模仿,但两者在模仿的媒介、题材和方式上都各有不同。画用颜色和线条为媒介,描绘物体的空间排列,诉诸于视觉;诗用语言为媒介,描述动作的时间承续,诉诸于听觉。诗与画的这种界限并不是绝对的,诗也可描绘物体,画也可描写动作,但必须采取间接的暗示方式。画要选择动作发展到顶点的一瞬,以化动为静,而诗则只能化静为动,通过展示过程来描绘生动的物体形象。在莱辛看来,美源于客观对象,艺术的目的就是对美的一种追求和表现。由于美有各种不同的表现,如物体美、动作美、精神美等,艺术也就会在题材、方式和媒介上有不同。绘画适合于模仿物体美,丑由于本身的不和谐,就不能作为造形艺术的对象。诗不宜于描写物体美,却适合于描绘动态美。丑虽不能作为绘画的题材,却可通过诗人的展示,化丑为美。莱辛通过对诗画异同问题的研究,打破了自古希腊流传的、为新古典主义奉为信条的诗画一致说。尽管莱辛的观点还有不足,但他提出的问题却有着重要的意义。