旒liú

在冕版前后两端悬垂的用丝绳穿的玉串。旒不仅具有装饰和美化作用,同时具有提醒戴冠者勿视非礼邪僻之事。珠串的多少可以区分身份的尊卑。以十二为贵,专用于皇帝。以下分别有九、七、五、三旒等,依照等级不同而递减。旒出现在周代,西周覆亡后,周王室的势力衰微,冕冠也随之衰落,直到东汉明帝才重新获得恢复。东汉所恢复的冕冠,遵从了周代的制度,也采用六冕制,不过除天子用十二旒、十二玉外,余下臣属的旒数与玉数则与周代多少不同。此后历代皆沿用旒以作为贵贱等级的标志,除天子用十二旒、十二玉外,臣属则各朝不同,旒的长短也多少无定,质料也有多种区别。汉代天子用白玉珠,丝绳也改为纯色。曹魏以珊瑚为旒,东晋则改用翡翠,南朝时用白玉珠,北朝也沿用之,至宋代改用珍珠为之,明代又恢复了五彩玉珠为旒的传统。《礼记·玉藻》:“天子玉藻,十有二旒。”汉郑玄注:“杂采曰藻,天子以五采藻为旒。旒十有二。”《周礼·夏官·弁师》:“五采缫十有二就,皆五采玉,十有二。”汉郑玄注:“缫,杂文之名也。合五采丝为之绳,垂于延之前后,各十二,所谓邃延也。就,成也。绳之每一匝而贯五采玉十二,斿则十二玉也。”《礼记·礼器》:“天子之冕,朱绿藻,十有二旒,诸侯九,上大夫七,下大夫五,士三。”

.jpg)

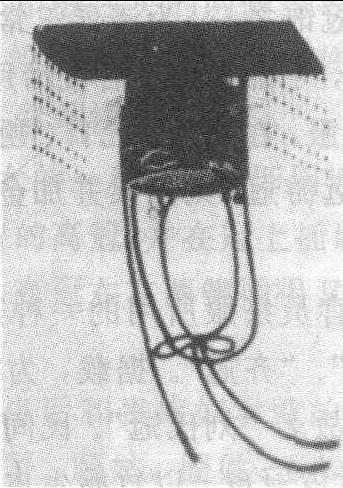

旒(宋聂崇义《三礼图》)

旒

冕冠上饰物,即冕前后悬垂的珠串。以珠串的多少、质地材料、所悬垂的位置来区分等级高下,如《后汉书·舆服志》载,天子十二旒,系白玉珠,前垂四寸,后垂三寸。三公诸侯则七旒,青玉为珠;卿大夫五旒,黑玉为珠,两者皆有前无后。旒的长度可以齐肩,也有齐不了肩的。参见 “冕冠”条。

明旒冕

旒

帝王公卿参加祭祀及大礼盛典时所戴冕冠前后所垂的玉珠串,又名 “斿”。旒是由玉珠和丝线贯穿而成的,每串玉珠古人称作一旒。旒的数量和质料的不同,反映了穿戴者不同的等级和身份。旒不仅具有装饰和美化作用,同时具有提醒戴冠者不要视非礼邪僻之事。据《周礼》 和 《礼记》 记载,周天子用十二旒,前后共二十四旒,旒用十二玉,古人称一玉为一就,十二玉也即十二就,玉间隔一寸,故旒长十二寸,与肩平齐。二十四旒共用玉珠298颗。周天子所用玉珠,为朱、白、黄、苍、玄五色,依次反复串贯,所用丝线古人称作藻,与玉合称为玉藻,也为五彩色。周代天子按祭祀典礼的大小分别有六种冕冠。大裘冕与衮冕用十二旒,鷩冕用九旒,毳冕用七旒,絺冕用五旒,还有三旒的玄冕。旒数虽然不同,但皆为十二颗五色玉珠串成。周王以下的公卿臣子,按职位高低各有固定应服的冕冠。公有衮冕以下五冕,每旒只用九颗玉珠,所用的玉珠颜色也减为三色; 为苍、白、朱、也依次重复贯穿; 侯伯有鷩冕以下四冕,每旒用七颗玉珠穿成; 子男有毳冕以下三种冕冠; 每旒只用五颗玉珠; 孤有希冕以下二冕,每旒只用三颗玉珠; 卿、大夫只有玄冕,但旒数却依是在周王室任职还是在诸侯国任职而有六旒、四旒、二旒、一旒的区别。旒出现在周代,西周覆亡后,周王室的势力衰微,冕冠也随之衰落,直到东汉明帝才重新获得恢复。东汉所恢复的冕冠,遵从了周代的制度,也采用六冕制,不过除天子用十二旒、十二玉外,余下臣属的旒数与玉数则与周代多少不同。此后历代皆沿用旒以作为贵贱等级的标志,除天子用十二旒、十二玉外,臣属则各朝不同,旒的长短也多少无定,质料也有多种区别。汉代天子用白玉珠,丝绳也改为纯色。曹魏以珊瑚为旒,东晋则改用翡翠,南朝时用白玉珠,北朝也沿用之,至宋代改用真珠为之,明代又恢复了五彩玉珠为旒的传统。