柳条边

亦称柳墙、柳城、条子边、边城等。是清初在东北地区修筑的边壕。东北地区本是清的发祥之地。清入关后,为了独占东北的经济利益,以及阻隔满汉人民的联系,把东北列为禁区,不让关内汉人进入辟垦,也禁止边内居民采人参、打猎、放牧。从顺治到康熙年间,在明代辽东边墙的基础上,“修浚边壕,沿壕植柳”(《奉天通志》卷七八),筑成柳条边。边城分“老边”和“新边”,南起今辽宁凤城南,经新宾、开原、山海关,北接长城为“老边”。从开原东北至今吉林市北为“新边”,并设有奉天将军和吉林将军分别管辖,在山海关严密稽查,凡出入关者须持官府“印票”。另设边门二十一(后减为二十门),每门常设官兵把守,稽察出入。边禁虽严,但大批关内贫苦汉人为求生存,往往不顾禁令,冲破边墙,大批流徙东北垦殖。同时,许多蒙古人、回人也陆续迁入,使清关禁不胜禁,更阻隔不了满汉百姓的联系,清乾隆后,禁令不得不逐渐松弛。

柳条边

又称“盛京边墙”、“柳墙”、“柳城”、“条子边”。清康熙年间于盛京(今辽宁)及吉林西南,修筑一条标示禁区界限的柳条篱笆。柳条边有新、老之分:老边南自今辽宁凤城南,东北经今新宾东折西北至开原北,又折而西南至山海关北接长城。新边自开原东北至今吉林市北。初设边门21个,后减为20个。每门各驻兵丁二三四十人不等,分班守护,关闭边门,稽查出入。

柳条边

古边墙址。座落于沈阳市新民县境内。1644年至1661年间筑。柳条边为堆筑土堰,上插柳条,故名。全长约1320公里,西起山海关,逶迤起伏,贯穿辽吉两省,东至法特哈止,是为了保护盛京及“关外三陵”修筑。黄砂土堆筑,现存底宽3—15米,顶宽2—5米。主要隘口为彰武台门,砖石砌筑,现已毁。现各地分别公布为文物保护单位。

柳条边

亦称“条子边”、“柳墙”、“柳城”。清代在东北标示禁区的柳条篱笆封禁界线,也是盛京、宁古塔、内蒙古几个行政区的分界线。清统治者把辽河流域和吉林部分地区,看作是“祖宗肇迹兴亡之所”。为保护“龙兴重地”,以巩固其“根本”, 禁止边内居民进入这一“重地”打猎、采人参、放牧而修筑。用土堆成宽、高各三尺土堤,堤上每隔五尺,插柳条三株,各株间再用绳连结横条柳枝,即所谓“插柳结绳”。土堤外侧, 挖深八尺底宽五尺、口宽八尺的边壕, 以禁行人越渡。辽河流域的柳条边,南起凤凰城(辽宁凤城),东南至海,西北经开原县威远堡,西南至山海关接长城,称“老边”, 亦称“盛京边墙”。建成于顺治年间,周长一千九百余华里, 大体上沿袭明辽东边墙的走向和范围。主要在吉林省内的柳条边,北自吉林市北法特东亮子山起, 南至辽宁省开原县威远堡,称“新边”,长六百九十余华里,建成于康熙年间。辽河流域“老边”归盛京将军管辖,吉林部分“新边”归宁古塔将军管辖。为控制交通要道, 沿柳条边走向,初设边门二十一,后减为二十。每边门各设防御一员、笔帖式一员,俗称文武二章京。其下属满汉兵数十名,专司边门启闭、稽查行人出入。其建置和变迁,随统治阶级的需要,随时可以一再移动。1840年(道光二十年), 东北弛禁,柳条边也随之完全废弛。

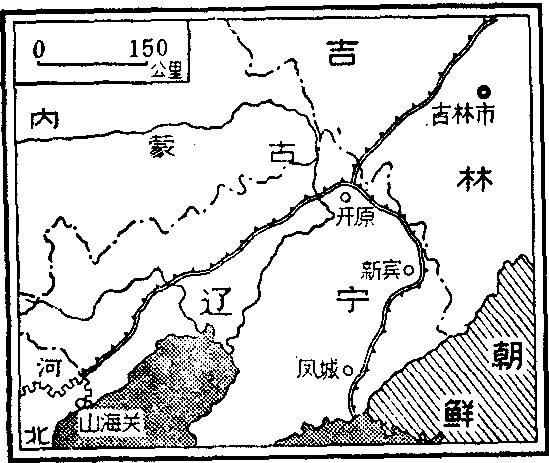

柳条边图

柳条边

又称柳边、柳墙、条子边。清代为保护其“龙兴”之地,在东北地区设置的柳条篱笆封禁界线。顺治年间开始分段修筑,至康熙年间完成,因植柳为墙,故名。包括“老边”与“新边”两部分。“老边”又称“盛京边墙”,南起凤凰城(辽宁凤城),东南至海,西北经开原县威远堡,西南至山海关接长城,周长1,900余里。“新边”主要在吉林境内,北自吉林城北法特东亮子山起,南至辽宁开原县威远堡,周长690余里。辽河流域 “老边”归盛京将军管辖,吉林部分“新边”归宁古塔将军后改吉林将军管辖。沿新老边走向,设有边门21(后减为20) 座,每边门各设防御、笔帖式和旗兵守卫,稽查出入。严禁边内旗民越过篱笆,赴边外进行采参、狩猎、放牧等活动,但随着山东、河北、山西等流民大量渗透,禁堵失控,至清中叶后,被迫弛禁,乃至完全开禁。