核被膜nuclear envelope

细胞核表面由两层单位膜组成的被膜。在细胞周期中呈周期性地消失和重建。

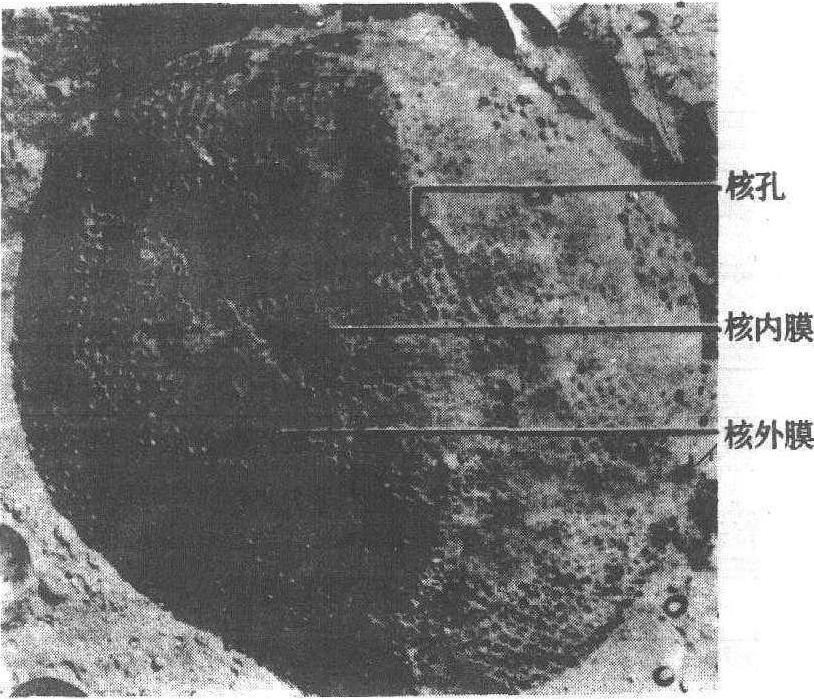

结构 组成核被膜的两层膜——核外膜和核内膜基本上平行,呈同心圆排列。每层膜厚度约7.5nm。其主要成分是脂类和蛋白质。两层膜之间夹有一透明层,称核周腔,宽约20~40nm,但在不同细胞或同一细胞的不同部位,其宽度变化较大。核外膜上有时附有核糖体,且常与内质网相连,使核周腔与内质网腔相通,故可认为核外膜是内质网的特化区域(图1)。核内膜的核基质侧有一个高电子密度层,与核内膜相连,称纤维状片层或核片层,其厚度各类细胞有所不同,有的甚至在电镜下也难以观察到。生化分析证明几乎所有真核细胞都有核片层,它在维持核膜和染色体的形态上起重要作用。核片层由纤维状的网状物组成,可以从核膜上分离下来。脊椎动物的核片层由3条不同的多肽链自然集合组成,似乎是与脂质双分子层中的特异蛋白质相结合。核片层中还有与染色质上特异部位相结合的成分,参与染色质和核膜的相互作用。核片层中的多肽链在有丝分裂核被膜的消失与重新建成中起作用。当细胞分裂进入前中期时,核片层的蛋白质便从核膜上脱离分散到细胞质中去。这种可逆的解离是受核片层中三种多肽链的暂时磷酸化控制的。当它们离开核膜后,核膜便崩溃消失。

图 1 核被膜电镜图象

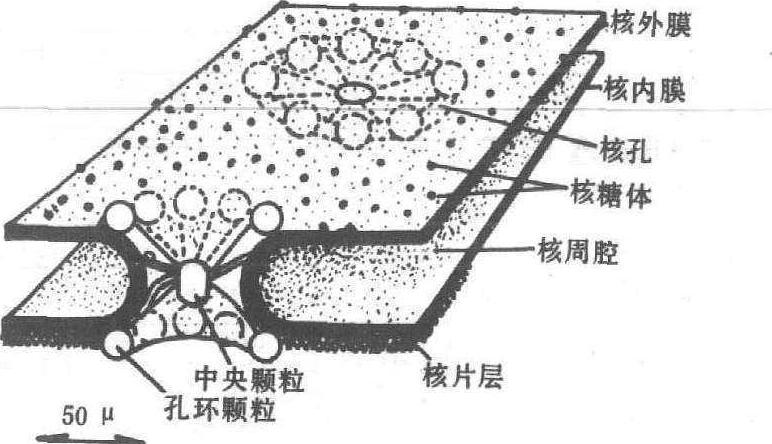

核膜每隔一段距离,内外膜彼此融合形成环状开口,称核孔(图2)。核孔是复合结构,在内外膜上对称地各自排列着8个蛋白质颗粒,称孔环颗粒,组成内径为80nm的小孔(孔的大小与制片方法以及切片厚度等有关)。从横断面看,每一对孔环颗粒之间有一个颗粒,共8个,称边围颗粒,核孔中央还有一个颗粒状结构,称中央颗粒。从超微结构看,上述颗粒结构是由丝状纤维卷曲而成,从对RNA酶和蛋白酶的敏感性推断,颗粒结构的化学成分可能主要是RNA和蛋白质。组成核孔的颗粒之间有丝状物相连,丝状物还延伸至核内与核骨架网络系统相连,所以核孔可能是核内网络系统的支点。核孔约占核表面积的3~15%,正常情况下有25~65个/μm2。核孔数目的多少与细胞类型和代谢状态有关,核仁大和核机能旺盛的细胞,核孔的数目也往往较多。有人统计神经元细胞的核膜上有1×104个核孔,占表面积的10%; 小鼠垂体嗜酸性细胞的核孔仅有800个左右,只占表面积的3%;高度分化的一些成熟精子的核被膜上几乎没有核孔。

图 2 核孔结构模式图

功能 核膜的出现是生物进化的一个重要标志。核和细胞质隔开,不仅可稳定核的状态和化学组成,同时使得一些重要的生化反应在空间上彼此分开,保证生命活动的有序进行。核和细胞质之间的物质交换并不因核膜的屏障而受阻,物质交换通过核孔,同时也通过核膜其他部分。组蛋白在细胞质中合成,通过核膜孔进入核内与DNA结合形成染色质。一个典型的哺乳动物细胞的核膜上约300~400个核膜孔,进行DNA合成的细胞必须每3分钟从细胞质中将106个组蛋白分子运至核内,平均每分钟一个核膜孔要通过100个组蛋白分子。核内进行DNA和RNA合成所需的聚合酶分子量高达1×105~2×105,也需通过核膜孔进入核内。细胞核内合成的mRNA、tRNA以及组装的核糖体亚基又必须通过核膜孔进入细胞质。上述生物大分子运输时并非自由通过核膜孔,而是受一定的选择性控制。还有一些小分子物质以及离子等在核质之间也经常发生交换,有时是通过核膜孔,有时是通过核膜的其他部分,同样有选择性而受到一定的控制。

核被膜nuclear envelope

又称核膜。真核细胞内细胞核与细胞质间的界膜。厚度约20 nm,包裹整个细胞核,电镜下可见由核内膜、核外膜和两层膜之间的核周隙组成。内外核膜均为单位膜,核外膜外侧附有许多核糖体,在结构上可与内质网相连续;核内膜内侧常有一纤维层,称核片层或纤维片层,对维持核膜及染色质的形态或分布有重要作用。核膜上散生分布有圆形的核孔,直径约40~150 nm,是大分子物质出入细胞核的重要通道。核被膜在维持核内外物质的区域化分布,选择性地控制核内外间的物质、信息交换及保持核的形态等具有多方面的意义。