桑螟mulberry pyralid

夏秋期间咀食桑叶的害虫之一,鳞翅目,螟蛾科,学名为Diaphaniapyloalis Walker,别名青虫、油虫、卷叶虫。

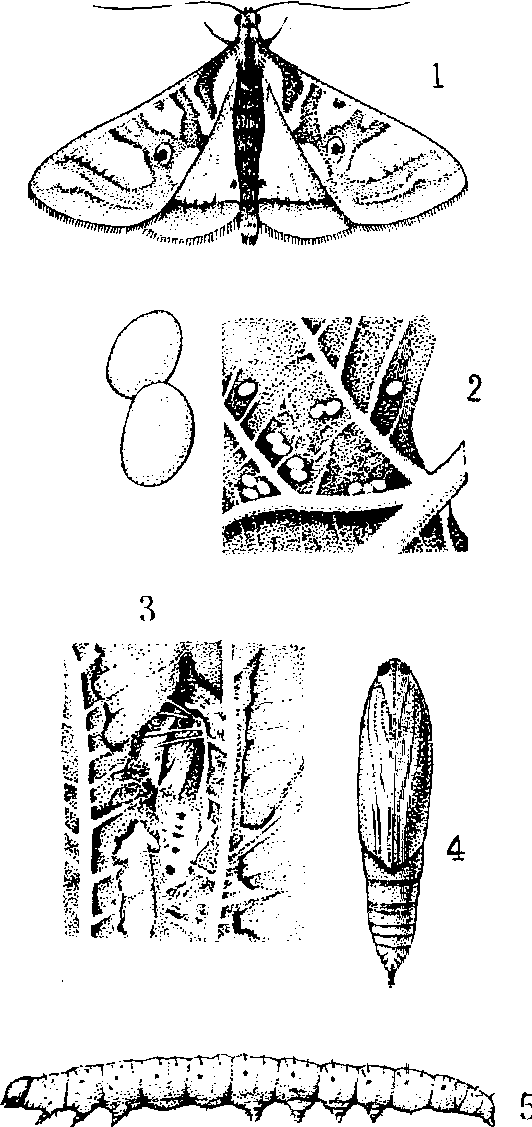

形态 成虫体较小,长10毫米,茶褐色,被有白色鳞毛,具丝光。前、后翅均白色带紫。前翅有5条淡茶褐色横带,中央一条的下方有一白色圆孔,孔内有一褐点; 后翅外缘有宽阔的茶褐色带,近臀角处又有一茶褐色斑点。卵粒扁圆形,长宽为0.7×0.4毫米,水绿色,表面有蜡质反光。幼虫淡绿色,成长极度24毫米,胸腹各节有黑色毛片,其上各生1~2根刚毛。越冬幼虫淡红色,背面不明显,体长19毫米。蛹体细长,纺锤形,黄褐色,长11毫米,胸背中央有隆起纵脊,臀棘瘦长,上有8个钩刺(图)。

桑 螟

1. 成虫 2. 叶背卵粒及放大 3. 在叶

脉间缀丝化蛹 4. 蛹 5. 幼虫

生活习性 江苏、浙江、四川一带一年发生4~5代,山东3~4代,广东8~10代,台湾发生10代,均以老熟幼虫在树孔裂隙中结茧越冬。第2年春末化蛹再羽化。卵多产在枝顶1~9叶的背面,沿叶脉一处产卵2~3粒,一头雌虫平均产卵186粒,卵期一般5~6天。6月中、下旬起,各代幼虫陆续为害桑叶,初孵幼虫伏在叶背的叶脉分叉处,取食叶的下表皮及绿色组织,仅剩上表皮,远看透明状,故俗称“开天窗”。3龄后吐丝折叶,伏内取食。往往吃光一叶又移到它叶,全株吃光则吐丝下垂,随风飘至邻株,继续为害。老熟后即在折叶或重迭叶内隐伏结茧化蛹。最后1代的幼虫越冬时,如尚未成长老熟,则虽也能结薄茧蛰伏,但大多数夭亡。

分布为害 桑螟分布中国、日本、朝鲜、印度、缅甸、斯里兰卡。夏秋季节,各代幼虫为害桑叶在9~10月间,往往导致整片桑株叶枯色黄,影响秋蚕饲养。另外,桑螟排泄物污染叶片,还易诱发蚕病。桑螟除为害桑外,尚未发现其它寄主。

防治 夏秋季利用灯光诱杀成虫,摘去虫叶、捏死幼虫。冬季提倡桑树枝捆结成束,以诱集越冬幼虫便于消灭。未卷叶前喷用90%晶体敌百虫5,000倍液,已卷叶时用3,000倍液喷布,均有效果。

桑螟

俗称“油虫”、“青虫”、“卷叶虫”。鳞翅目,螟蛾科。年发生4—5代,是为害桑叶的害虫之一。幼虫食叶肉、下表皮,5龄后吐丝折叶潜入叶内食害。初孵幼虫淡绿色,密生细毛,成长幼虫长达24毫米,头淡赭色,胸腹部淡绿色,背线深绿色,胸腹部有黑色毛片,毛片上着生1—2根刚毛,越冬幼虫体淡红色。防治方法:1.束草诱杀越冬幼虫,2.修剪虫枝,用石灰或粘土填补树穴裂缝,3.灯光诱杀成虫。4.用80%敌敌畏乳油2000倍液或90%晶体敌百虫3000倍液喷杀幼虫。

桑螟mulberry pyralid

Diaphania pyloalis Walker,又称青虫、油虫、卷叶虫。鳞翅目,螟蛾科。分布于中国、日本、朝鲜、韩国、印度、缅甸、斯里兰卡。已知仅为害桑树。成虫体长约10 mm,翅白色,带紫色闪光,前翅有五条浅茶褐色横带,后翅沿外缘有宽阔的茶褐色带。卵呈不规则扁圆形,为水绿色。成长幼虫体长约24 mm,为水绿色,越冬期变成淡红色。幼虫食害桑叶,一年发生2~10代,均以末龄幼虫越冬。常用束草诱杀,或用80%敌敌畏或50%辛硫磷、90%敌百虫1500倍液喷治。

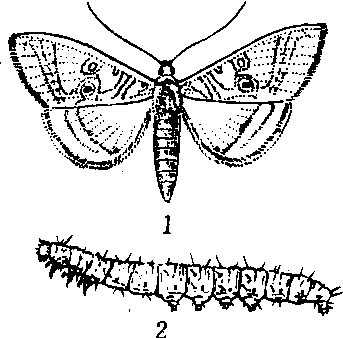

桑螟

1.成虫 2.幼虫