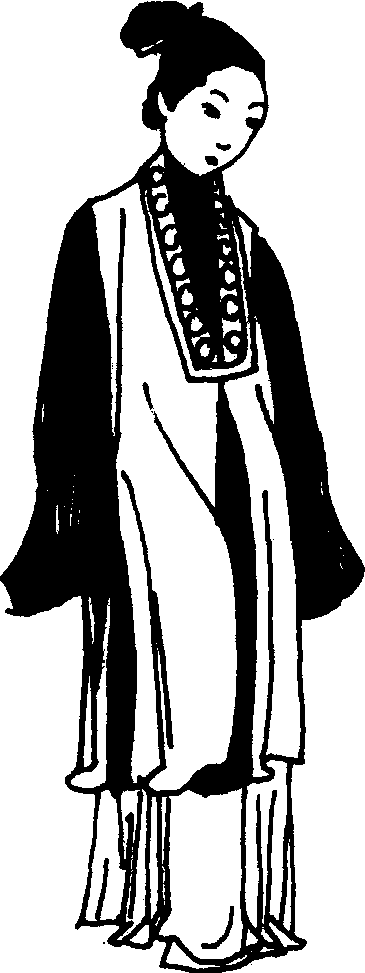

比甲bǐjiǎ

元代产生的一种便于骑射类似背心的服装。明清时平民妇女流行穿着,尤其是年轻妇女。基本特点是对襟、无袖、两侧开衩、衣长至膝或略下,在胸前用异色料缀两条宽阔的对称垂下的直领襟,并在领襟下用一颗纽扣扣搭住双襟。穿时罩于衫袄之外,穿着便利。《元史·后妃传一·世祖后察必》:“(后)又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰比甲,以便弓马,时皆仿之。”明沈德符《万历野获编》卷一四:“元世祖后察必宏吉剌氏创制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰比甲。盖以便弓马也。流传至今,而北方妇女尤尚之。”《西游记》第二十三回:“穿一件织锦官绿纻丝袄,上罩着浅红比甲。”《金瓶梅词话》第七十八回:“孟玉楼与潘金莲两个都在屋里……一个是绿遍地金比甲儿,一个是紫遍地金比甲儿。”《聊斋志异·胡大姑》:“视之,不甚修长;衣绛红,外袭雪花比甲。”清何垠注:“比甲,半臂也,俗呼背心。”

.jpg)

比甲

比甲

见“背心”。

比甲

是明代妇女的一种装饰,形状为一种加长的背心或马甲。其具体款式为无袖、无领、对襟,两旁开气穿在衫袄之外的长背心。在元代,比甲的款式则有所不同,其款式为前短而后长,其他的没有什么变化。《元史》中记载:“又制一衣,前有裳无袵,后长倍于前,亦无领袖,缀以两袢,名曰比甲,以便弓马,时皆仿之。”在元代,穿比甲的妇女不多见,明代至清初则在妇女中间很为流行。

比甲

比甲

蒙古族“坎肩”式无袖上衣。产生于元代,据传为忽必烈察必皇后所制。前无衽,后身长,无领无袖,缀两个带子。罩袍外,既暖和又舒服。蒙古族后演化为坎肩和坎肩式无袖对襟女袍。