气候qihou

某地区多年间大气的一般状态。它既反映平均情况,也反映极端情况,是多年间各种天气过程的综合表现。

气候形成和变化的因子可概括为四类:❶太阳辐射:它是长期大气过程的能源,它在地表分布的不均和时间变化导致世界气候的地域差异和季节交替。

❷下垫面性质:它既是大气的主要热源和水源,又是低层空气运动的边界面。下垫面性质的差异(海洋和陆地、山地与平原。)和规模的大小,形成了多种类型、多种等级的气候。

❸大气环流:它可促进高低纬度之间和海陆之间热量和水分发生交换,使各地气候不仅受本地区太阳辐射和下垫面条件的影响,而且还受到其它地方特性的影响,引起天气的非周期性变化,形成不同的气候类型。

❹人类活动:人类通过改变下垫面性质和大气成分影响气候,随着人类科技的进步和生产规模的扩大,对气候影响的深度和广度与日俱增。这些因子之间相互联系、相互制约,对气候形成和变化的影响非常复杂,形成了地球上多种多样气候和气候的复杂变化过程。

气候按水平尺度的大小可以分为大气候、中气候和小气候。大气候是指全球性和大区域气候,其水平范围在数百、数千公里以上,如热带雨林气候、地中海型气候、极地气候、高原气候等。中气候是指中等范围自然区域气候,其水平范围为几公里到上百公里,如森林气候、城市气候、山地气候、湖泊气候等。小气候是指小范围气候,水平范围为几十米到几公里,如贴地气候、水田气候、温室气候等。

在同一个地区,相对于天气而言,气候具有相对稳定性。但在整个地球发展历史中,各地气候还处于变化中,不仅有几年、几十年、几百年的变化,还有几万年、几十万年以至上亿年的变化,虽然变化的速度非常缓慢,但变化的形式非常复杂。

气候qihouclimate

一地区或地点多年的大气状态, 包括平均状态和极端状态。它具体地通过各种气象要素(气温、气压、空气湿度、降水量、风以及各种天气现象等)的各种统计量来表达。人类早在远古就有了气候的概念。中国古代以五日为候, 三候为气,一年二十四节气七十二候, 各有气象、物候特征, 合称为气候。古希腊人用倾斜(Κλτμα)这个词来表示气候, 意指由于太阳光线的倾斜(即太阳高度角不同)使得各地获得的太阳辐射能不同而形成气候差异。17世纪以后由于世界各地相继利用近代气象仪器观测, 开始积累气象资料并加以研究, 才对气候及其形成原因有进一步理解。

气候的成因 地球气候由下列因子决定: ❶太阳辐射因子。指到达地球表面的太阳辐射的分布状况。决定于太阳辐射照度、太阳位置的天文因子和大气透明度。大气外的未经大气吸收的太阳辐射量 (天文辐射量) 随纬度、季节的变化, 造成地球气候沿纬度线的带状分布和季节交替。太阳活动的变化, 则可影响地球气候的长期变化。

❷地理因子。主要指影响气候的地球表面(下垫面)特征 (包括海陆分布、地形, 如海拔高度、山脉走向、坡向、坡度和地形起伏程度等) 和地表覆盖 (冰雪、植被、岩石、土壤等)特征。这些表面的辐射特性以及对太阳辐射的反射率差异是造成地表净辐射差异的原因。其次, 海陆之间热力和水分条件的差异,陆地和海洋上高低纬度间的热力差异,海冰和大陆雪面的影响, 各类地形的热力和动力作用等,都通过大气环流对气候产生影响。(见下垫面)。

❸大气环流因子。主要指地球上影响气候的大范围空气流动特征。它由太阳辐射在地球表面分布的不均匀性、地球自转和下垫面条件的差异所造成。大气环流使得地球上的热量、水汽以及其它物理量在水平或垂直范围内进行交换。影响气候的大气环流因子包括平均经圈和纬圈环流、行星风系、大气活动中心和大气环流型等。大气环流是形成气候的活动性因子,它使各地热力差异趋于缓和, 又造成各地天气条件变化。

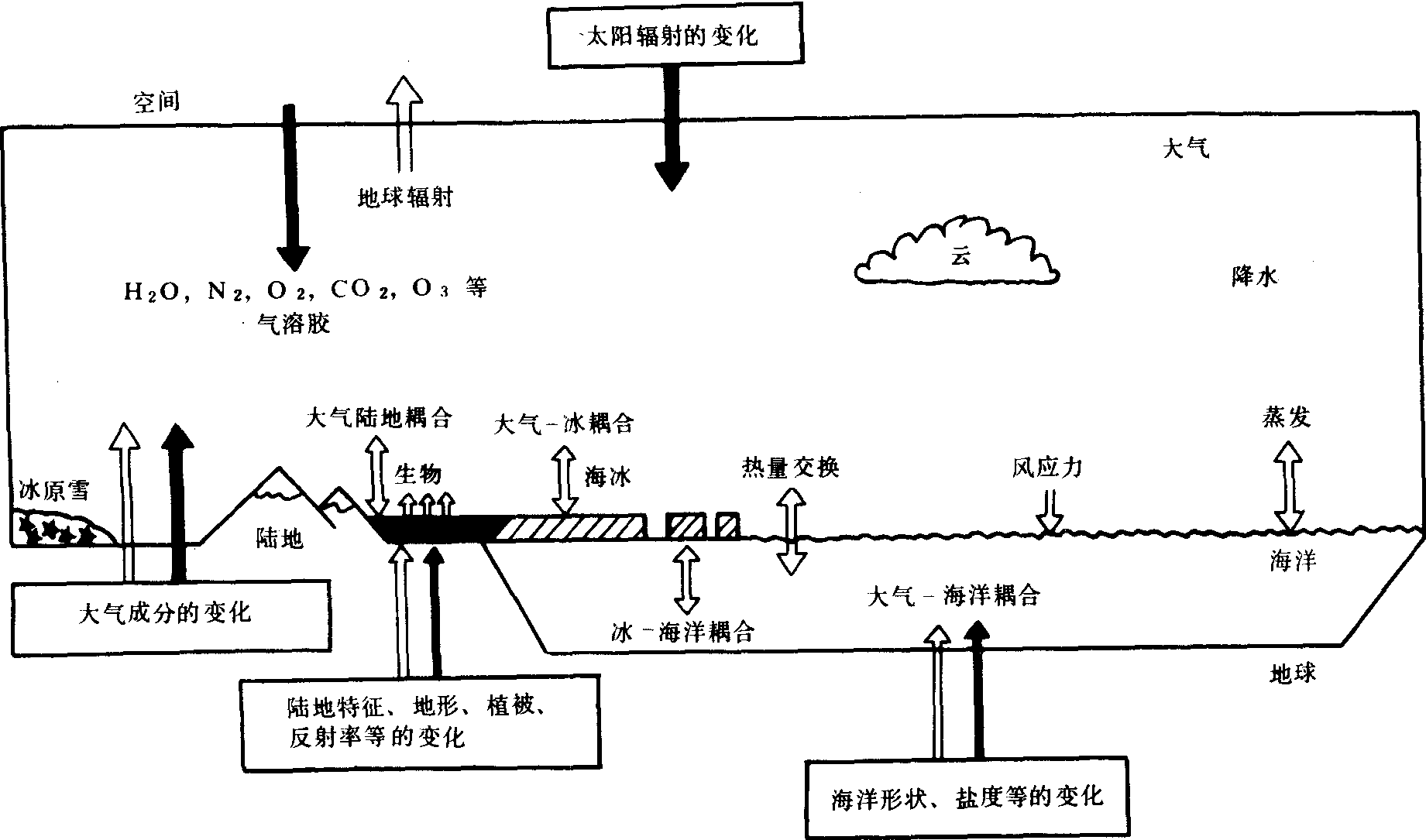

❹人类活动因子。指人类生命和生产活动对气候的影响。人类改变下垫面条件(如砍伐森林、垦荒、兴建大型水利工程、灌溉、城市建设、植树造林等)可改变地面反射率和水热平衡过程,燃烧过程释放出大量CO2可改变大气成分,同时还直接加热大气。上述诸因子的综合作用,构成了包括大气、海洋、大陆、冰雪和生物在内的气候系统(见图), 在太阳辐射作用下, 形成了各地的气候。

气候的影响 气候是自然环境诸因素中的主要因素之一,它直接影响自然界中土壤、水文、地貌等的形成、发展以及动、植物的生长发育,同时也影响人类的生命和生产活动。太阳能、风能、水能是重要的气候能源, 各地光、热、水条件是重要的农业气候资源。在地球史中气候经历着巨大的变化。气候变化引起自然环境的改变,影响人类活动,而人类活动(特别是近代)又对气候施加影响(见附表2)。

气候系统示意图

气候Qihou

在太阳辐射、下垫面性质、大气环流和人类活动长时间相互作用下,某一地点或地区多年间经历的天气状况的总和,是自然地理环境的一个主要组成部分。它不仅指统计得出的平均天气状况,也包括其长期变化状况及其极值。例如从上海近百年的长期观测总结出,上海在6月中旬到7月中旬,经常会出现阴雨连绵、闷热、风小、潮湿的梅雨天气。但是有的年份(如1958年)会出现“空梅”,也有的年份(如1954年)6—7月连续阴雨50—60天。“开梅”和“断梅”的迟早也历年不同,这是上海初夏时的气候特征。在内容上,气候系统包括了大气、海洋、陆地表面、冰雪覆盖层和生物圈等组成的庞大系统。例如,对农作物来说,气候的干旱与否不仅决定于大气状况(降水量、空气湿度等),还取决于土壤状况和作物本身的耐旱性等,因此天气和气候这两个概念在时间和内容上是有区别的(参见“天气”条)。

气候一词原出于希腊文,表示倾斜的意思。古希腊人认为,由于地球所接受的太阳光线倾斜角度不同,才产生气候的差异,并已建立了关于热带、温带和寒带的概念,这种气候形成的概念流传很久,直到15世纪中期地理大探险时期,人们才认识到气候的形成,不仅受太阳光线倾斜角度的影响,还与大气环流、海陆分布形势有关。

过去部分气候学者将气候只是定义为平均天气,因此,认为西风带天气多变,无气候可言,而赤道带天气几乎无日际变化,气候等于天气。这样理解是片面的。随着气象仪器的使用和气象记录的积累,除沿用文字描述外,大多使用气候要素的平均值、极端值、气候指标和各种气候图表等来表示气候特征。

气候按水平尺度的大小可以分为大气候、中气候和小气候。大气候是指全球性和大区域气候,其水平范围在数百、数千公里以上,如热带雨林气候、地中海型气候、极地气候、高原气候等。中气候是指中等范围自然区域气候,其水平范围为几公里到上百公里,如森林气候、城市气候、山地气候、湖泊气候等。小气候是指小范围气候,水平范围为几十米到几公里,如贴地气候、水田气候、温室气候等。

目前研究的趋势是:❶探讨气候的基本理论,有利于查明气候形成、变化的物理过程;

❷气候自然变化,包括地质时期的气候;

❸人类活动对全球气候的影响,大气中CO2浓度和少量的氟、氮及某些其它气体的增加对整个世纪气候产生的重要影响;

❹气候对水文状况和整个综合过程、地理环境形成的影响;

❺农业经济和其它经济活动与气候的关系。本世纪70年代以来,这些研究进展迅速。在同一地区,相对天气而言,气候比较稳定,多年间气候的平均状况差异甚小。世界气象组织认为,30年时段的气候,具有一定代表性,基本上能反映出当地气候特征,并提出1931—1960年的各种气象要素平均值,可作为最近一段时期内,相互比较的标准值。

气候Qihou

某地区多年间大气的一般状态(或统计状态)。它既反映平均情况,也反映极端情况,是多年间各种天气过程的综合表现。气候形成和变化的因子可概括为四类:❶太阳辐射,是大气运动变化的能源,是气候形成的重要基础。太阳辐射在地表的分布不均和季节变化,导致了世界气候的地域差异和季节交替的变化。

❷下垫面性质:下垫面是大气的主要热源和水源,又是低层大气运动的边界条件。其性质的差异(海洋和陆地,高山和平原,沙漠和冰雪原)和规模的大小,形成了多种类型、等级的气候。

❸大气环流,它是高低纬度间,海陆间热量和水分交换的传输者。

❹人类活动,人类通过改变下垫面性质和大气成分影响气候,随着科学技术的进步和生产规模的扩大对气候影响的深度和广度与日俱增。例如随着化石燃料的燃烧。空中CO2的浓度迅速增大,明显地增高大气的温度,使全球气候出现变暖趋势。这些因子间相互联系、相互制约,对气候影响相当复杂,形成了地球上多种多样的气候和气候变化过程。全球有多少气候类型,由于划分原则、指标不同,还没有统一的种类和界线。通常使用的类型有:赤道多雨、热带海洋、热带干湿季、热带季风、热带干旱和半干旱、副热带季风、副热带湿润、副热带夏干(地中海)、温带海洋、温带大陆、温带季风、中纬度干旱和半干旱、副极地大陆、极地荒原、极地冰原等,另外还有高山气候。气候按水平尺度大小分为大气候、中气候和小气候。大气候是尺度在数百、数千公里的大区域气候。中气候是水平尺度在几公里到上百公里的中等范围气候。小气候是水平范围几十米到几公里的小范围气候。气候是变化的,有几年、几十年、几百年的变化,还有几万年、几十万年甚至上亿年的变化,虽然变化的速度非常缓慢,变化形式多种多样、变化过程异常复杂。

气候

某地或某地区多年的平均天气状况及其变化特征。由太阳辐射、大气环流、地理环境和人类活动等因素长期相互作用所形成。按照对象范围大小而划分为大气候、中气候和小气候(包括微气候)。它们之间不仅水平范围和垂直范围不同,而且形成的主要因子也有所侧重。

气候climate

某地或某地区长时间的大气状况及其变化特征。由太阳辐射、大气环流、地理环境和人类活动等因素长期相互作用所形成。通常用气温、降水、空气湿度、云量、风等气候要素以及某些天气现象的不同统计量表示。世界气象组织提出以连续30年的气象记录得出的气候特征作为标准年限。对于气候的概念古已有之。中国古代以五日为一候,三候为一气。将一年分为二十四节气七十二候,各有自然物候特征(见“七十二候”),合称“气候”。古希腊人用太阳光线对于地球表面的“倾斜”(κλτμα)来表示气候,他们至少已经掌握了根据太阳高度角的季节变化,判断一地气候的冷暖差异。根据空间尺度的不同,可将气候分为大气候、中气候与小气候(包括局地气候、微气候)。

气候Climate

一定地区经过多年观察所得到的概括性的气象情况。加拿大幅员辽阔,具有多种不同的气候带。纬度为北纬42°~83°。南北延伸4500千米,因而从南到北昼夜的长短很不相同:12月南部约有8个小时的白天,而北部边缘地区几乎没有白天。南加拿大是北极的冷空气和南来温暖潮湿空气的交锋地带。此外,陆地的位置、与海洋的距离等均是影响气候的因素。同一纬度的维多利亚和温尼伯就有不同的气候。气候统计学以30年的平均值表示温度。冬天,北加拿大几乎没有阳光的照射,南、北温差极大。埃尔斯米尔岛北端的阿勒特1月最高平均气温是-28.1℃,而安大略的温莎为 -0.7℃,两地相差27.4℃。夏季,北加拿大漫长的白昼温差很小,阿勒特7月最高气温6.8℃,而温莎为27.8℃。气象学家用PE值表示潜在的土壤水分蒸发蒸腾损失的总量指数。PE不仅是一个热度指标,也表示地球表面水的深度。北极岛屿的PE值大约在200毫米,而南安大略、魁北克和不列颠哥伦比亚省最温暖地区的PE值要高3倍以上。寒冷度也是值得注意的指标。寒冷度与家庭取暖的费用成正比。寒冷度的综合参数是加热度日(HDD),它是计算温度低于18℃时的总加热次数的单位。在温度18℃时,室内的供暖装置必须启动。在南安大略年加热度日为4000HDD,而在高纬度的北极岛屿为12000HDD。湿度是降水量,即降雨、降雪、降冰雹所致的地表的潮湿度。南部地区的降水量比北部地区高得多。西海岸相对较高。西部山脉的南北走向,使当地的降水系统复杂化。中部的大湖泊对该地区的降水量也有明显影响。南部的人口居住区的主要气候区有东海岸、大湖区、大草原、科迪勒拉山、西海岸。北部有北极和次北极两大气候地区。东海岸以东北部的哈利法克斯气候为代表,全年降水量基本相同,仅7月少雨,大部分土壤储水100毫米,当泥土湿度达到最大值时,地表或次地表层出现径流,哈利法克斯年径流总量773毫米。大湖泊地区的气候以温莎为代表,降水量虽低于哈利法克斯,但全年降水量几乎不变。夏季,PE值大于东海岸,5月份的PE值大于降水量。每年7月中旬土壤中的水分流失殆尽。温莎全年缺水86毫米。大草原年降水量447毫米。土壤水分蒸发蒸腾损失555毫米,夏季缺水120毫米。冬季干旱,土壤中蕴含的残余水量仅7毫米。次北极和北极月PE值和降水量类似于大草原,存在少量的径流,缺水100毫米。高纬度的北极阿勒特地区的气候更恶劣,降水少,年径流量76毫米。西海岸的气候以冬季的最大降水量和夏季的最小降水量为特征。维多利亚的观测数据为,冬季每月平均降水量130毫米,PE值13毫米,有大量径流;夏季需水量最大,而降水量最少,常出现严重干旱。湿度气候图表明湿度不足和径流的分布情况。年缺水线指出降水量与植被需要不相适应的地区。中部陆地几乎无径流。东、西部则有大量的径流,具有重要的水电开发前景。

气候

壮族地区地处亚热带季风湿润气候区域的南部,属中亚热带与南亚热带气候区。其特点是:❶气温较高,热量丰富,夏长冬暖。其中广西年平均气温为17至22摄氏度,≥10℃积温在5000与8300摄氏度之间,是全国为数不多的可发展热带作物的宝地之一。

❷雨量充沛,雨热同季,年平均降雨量在1250至1750毫米之间,4至9月降雨量占全年的80%左右,此时正值农作物生长期,对农作物生长十分有利。

❸日照偏少,辐射较强。其中广西年日照时数由北往南为1400至1800小时,云南省文山壮族苗族自治州日照时数为1489至2051.7小时。由于太阳辐射较强,日平均气温大于10摄氏度的温暖期在270天至330天以上。

❹灾害性气候较多。干旱、低温、台风、暴雨、冰雹等较为频繁,其中尤以干旱和低温对农业生产影响大。

气候

气候

新疆属大陆性温带干旱气候区。形成原因:❶位于欧亚大陆中心距海遥远。

❷环流形势。

❸太阳辐射。气候特色:❶冬季干冷,夏季干热。

❷降水量少,湿度小。

❸年、日差较大。

❹日照长、蒸发量大。

气候

气候

一地区长年的天气状况,包括太阳辐射、温度、湿度、降水、气压、风等因素。长年一般指至少30年或更长的记录年代。例如,7月降水量:北京239 mm、上海112 mm、广州230 mm、西安79 mm、昆明216 mm等就是各地7月降水的气候值。曾有人用年平均气温20℃线划分热带,用最热月平均气温10℃线划分寒带,从而得出热、南温、北温、南寒、北寒等纬向带状气候区。柯本用最冷月1月平均气温和最热月7月平均气温及降水和温度的配合而划分为:热多雨、干旱、温暖多雨、寒冷雪林、冰雪等5带。还有的分为:赤道、热带、亚热带、温带、亚寒带、苔原、冰原等7个气候带。气候影响农业生产,例如,1959~1961年的连年干旱造成中国粮食作物大幅度减产。气候还影响农作物分布、引种、农作制度。例如,小麦主要生长于27°~40°S和36°~60°N。

- 新疆维吾尔自治区地方预算执行情况审计监督实施办法

- 新疆维吾尔自治区地理

- 新疆维吾尔自治区地震灾情上报实施细则

- 新疆维吾尔自治区地震目录

- 新疆维吾尔自治区地震资料汇编

- 新疆维吾尔自治区城乡集市贸易食品卫生管理办法

- 新疆维吾尔自治区城乡集贸市场管理条例

- 新疆维吾尔自治区城市住宅区物业管理办法

- 新疆维吾尔自治区城市供水实施办法

- 新疆维吾尔自治区城市公共卫生管理办法

- 新疆维吾尔自治区城市房地产综合开发管理办法

- 新疆维吾尔自治区城市房屋租赁管理规定

- 新疆维吾尔自治区城镇国有土地使用权出让和转让暂行办法

- 新疆维吾尔自治区城镇土地使用税暂行条例施行细则

- 新疆维吾尔自治区基本农田保护办法

- 新疆维吾尔自治区塔城市地名图志

- 新疆维吾尔自治区塔里木流域水资源管理条例

- 新疆维吾尔自治区处理土地纠纷暂行办法

- 新疆维吾尔自治区外商投资管理暂行办法

- 新疆维吾尔自治区外文书店

- 新疆维吾尔自治区天山天池风景名胜区管理暂行办法

- 新疆维吾尔自治区奇台县地名图志

- 新疆维吾尔自治区契税实施办法

- 新疆维吾尔自治区妇女联合会

- 新疆维吾尔自治区婚姻登记管理办法