汉宫秋

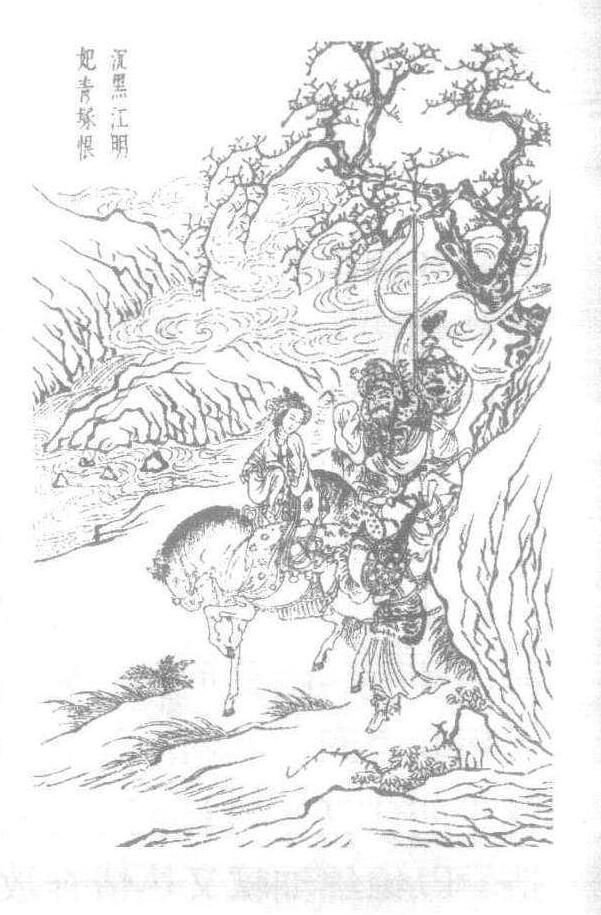

元马致远的杂剧《破幽梦孤雁汉宫秋》的简称。剧情是: 汉元帝派画师毛延寿选天下美女。王昭君虽美貌,但不肯贿赂毛氏,毛怀恨,将美人图点破,昭君被打入冷宫。昭君夜弹琵琶,被汉元帝听到,由此得宠。毛延寿为避杀身之祸,携美人图逃入匈奴,挑唆单于发动战争。为息兵刀,元帝只好答应昭君和番,并亲自到灞桥为昭君饯别,昭君行至黑龙江番汉交界处,投江而死。元帝回宫后,对着昭君画像长吁短叹,日夜思念,并梦见昭君来会,几声秋雁,使元帝梦回。《汉宫秋》是元代优秀的历史剧,主题深刻,对后世影响较大。

汉宫秋

全称《破幽梦孤雁汉宫秋》。戏曲剧本。元马致远(?—1324?)撰。四折。致远,号东篱,字千里,大都(今北京)人。曾任浙江省务提举,为元曲四大家之一,有杂剧十六种,七种传世。又善长散曲,著有《东篱乐府》。此剧依《西京杂记》中昭君出塞故事而作。以塞北草原秋夜穹庐中匈奴王独白开场,引出毛延寿、汉元帝于选妃中出现之故事情节。元帝下诏按图选妃,毛延寿趁机勒索,美女王嫱无钱行贿而被歪曲形象,一度打入冷宫。元帝偶见嫱美貌超群,迷恋不已,迁怒延寿,传旨斩首。延寿施计逃至匈奴,献美人图,匈奴王按图索嫱,导致昭君(即王嫱)出塞和亲,于途中投黑水身亡。因元帝思念,昭君入梦,醒而忽听孤雁悲鸣。以两国议和,匈奴王斩延寿,汉宫廷犒赏来使结束。故事结尾与正史有出入。此为致远代表作,文辞雅丽,情节悲凉。有脉望馆校刻《古名家杂剧》本。臧晋叔编《元曲选》刻本等。另有英、日文译本。陈键《马致远和他的〈汉宫秋>》 (《江苏戏剧》1982、 2、22)等可供参考。

059 汉宫秋

元杂剧。马致远撰。全名《破幽梦孤燕汉宫秋》,演王昭君出塞和亲故事。汉元帝命毛延寿遍行天下访寻美女,延寿果然访得绝世美人王嫱(字昭君)。但延寿因王家不肯出钱嘱买他,就将美人图画上些缺欠。元帝因此不曾留意到她。某夜,元帝听到幽闷的琵琶曲,方见到昭君并大为宠幸。延寿见事情败露,逃入匈奴并献上昭君画像。单于以大兴干戈要挟元帝献出昭君。元帝大惊,文武群臣无策,只得送昭君出塞。昭君行至边界,遂投黑龙江而死。单于因祸起延寿,遂将他送还汉廷治罪。《汉宫秋》既不拘泥史实,也不落前人窠臼。它着重写元帝与昭君的爱情,突出昭君对祖国的感情,同时批判了群臣的无能。第四折写元帝秋夜思念昭君,与《梧桐雨》异曲同工。

汉宫秋

全名《破幽梦孤雁汉宫秋》。杂剧剧本。元马致远作。明清以来有多种刊本,以《元曲本》较流行。写西汉元帝受匈奴威胁,被迫送爱妃王昭君出塞和亲。剧本着重刻画了将相的怯懦自私,对元帝则予以同情,描写他同昭君分离时的痛苦,最后以元帝思念昭君入梦,醒后听到孤燕哀鸣为结。剧本后半部分描写汉元帝悲哀苦闷心境的曲词,历来为文学评论家所称颂。明传奇《和戎记》、杂剧《昭君出塞》等,题材与此相同。但都以描写昭君为主。

汉宫秋

❶古琴曲。又称《秋扇吟》。传为汉代著名文史学家班固之妹班婕妤 (又称曹大家) 所作。全曲旋律哀婉曲折,如泣如诉。似以表达她失宠于汉成帝,在长信宫侍奉皇太后的幽怨之情。明代琴师多能弹奏此曲。今传琴谱,则分为八至十三段不等。后人又曾作有同名之筝曲、琵琶曲及二胡曲等,其表现之主题,则大同小异。

❷元代杂剧。全名是 《破幽梦孤雁汉宫秋》。为元初著名杂剧作家马致远的代表作之一。该剧以西汉元帝送王昭君出塞和亲为主题,揭示出在北方强大军事力量的威胁之下,朝廷中帝王、文官、武将们怯懦无能、苟且偷安的丑恶面目。最后以元帝思念昭君入梦,醒来听见孤雁哀鸣为结局。这在蒙古军队的铁骑蹂躏大江南北,金、宋两王朝腐败无能,致使黎民百姓惨遭涂炭的当时,是具有较为深刻的现实意义的。同时,也表现出作者极为浓厚的哀怨之情。

《汉宫秋》

元杂剧剧本,全名 《破幽梦孤雁汉宫秋》。是“元曲四大家”之一马致远的代表作,元人杂剧中优秀作品之一。故事演绎王昭君出塞和亲的故事,与史实并不相符。据 《汉书 ·匈奴传》、《后汉书·南匈奴传》所载,西汉竟宁元年(前33年),元帝以宫人王嫱(昭君)赐匈奴呼韩邪单干,以增强汉、匈民族团结,昭君因积怨自愿出塞,而元帝发现其容貌美丽,后悔莫及。因昭君在汉宫和匈奴的遭遇都带有悲剧色彩,历代咏唱、叙说昭君出塞的作品很多,大都给她以同情。其故事在流传中不断被增饰,也渐成为民间说唱文艺的题材。马致远在前人创作的基础上,不拘泥史实,对故事进行了较大的改编创造。《汉宫秋》讲的是汉元帝时国势衰弱,奸臣毛延寿因求贿不成,便点破昭君画像使其被打入冷宫。后昭君夜弹琵琶得见元帝,诉之原委。元帝欲杀毛延寿。毛延寿叛国献昭君像于单于。单于遣使索要昭君,并威胁要兴兵犯境。满朝文武束手无策。昭君闻知,情愿出塞,以息刀兵。元帝亲到灞桥为之饯别。行至黑龙江汉匈交界处,昭君借酒向南浇奠,随即投江而死。元帝回宫日夜思念,梦见昭君来会,几声秋雁,使元帝梦回。经马致远的改写,昭君故事被赋予了新的主题。昭君为汉室江山,被迫出塞和番,临行前留下汉家衣裳,未入匈奴便投河自杀,突出了她崇高的气节和对祖国深沉的感情。这出杂剧的产生和流传,是元灭金、灭宋的历史转折时期统治阶级内部矛盾和民族矛盾在戏曲舞台上的曲折反映,表现了爱国主义的思想倾向,在当时具有一定现实意义。剧中汉元帝对文武大臣的谴责可看作是对金、宋之国之臣的批判。在剧中昭君虽不是主唱角色,却塑造得光彩动人,成为明清时代有些作品中昭君形象的依据。《汉宫秋》在艺术上有较高的成就,结构紧凑,抒情色彩浓烈,全剧的基调是悲凉、感伤的,曲词苍凉幽邈,典雅清丽,第三折里〔七弟兄〕、〔梅花酒〕、〔收江南〕诸曲,声情并茂,情景交融,缠绵往复地咏叹,都写得感人至深,为历代读者推崇和喜爱。

《汉宫秋》现存主要版本有: 脉望馆校《古名家杂剧》本,顾曲斋刊本,继志斋刊本,《元曲选》本,《酹江集》本,另外还有英译本、法译本和日译本等。

汉宫秋

全名《破幽梦孤雁汉宫秋》。杂剧剧本。元马致远作。写西汉元帝受匈奴胁迫,送爱妃王昭君出塞和亲。一反传统描写昭君的作品,以元帝和昭君的爱情故事为线索,着重谴责了怯懦自私的文臣武将。曲词文采斐然。曾被译成多种外国文字。

《汉宫秋》

杂剧剧本。全名 《破幽梦孤雁汉宫秋》。元马致远作。写西汉时王嫱 (昭君)被选入宫,因不肯向使臣毛延寿行贿,被将图像丑化,因而入宫后不被召见。一日她弹琵琶遣闷,被汉元帝撞见,大加宠幸。毛延寿避罪逃到匈奴,挑唆单于王指名索要昭君,并派大兵压境,汉元帝无奈,只好与昭君在灞陵桥饯别。昭君在番汉交界处投水自杀,单于王将毛延寿送回汉朝惩罚。汉元帝挂起昭君像供赏,梦中相会,醒来听见孤雁哀鸣,更添愁闷。它是马致远的代表作。剧本取材于史书,却并不宥于史实,在前人创作的基础上进行了创造,作者赋予这一故事以新的主题内涵,它是作者生活的元代初期,金、宋相继灭亡后民族情绪的曲折反映,在当时具有一定现实意义。王昭君在剧中虽不是主唱脚色,但被塑造得相当成功,在中国戏曲舞台上作为一个抗争的形象出现,她是在马致远笔下基本定型的,成为明清时代有些戏曲作品中昭君形象的依据。作品第四折人去楼空,元帝独寝宫中,梦萦昭君,却被孤雁悲鸣惊醒,倍增伤感,在反复吟叹中抒发他的满腔愁绪。这与白朴《梧桐雨》 第四折的情调和手法颇其相类,借历史上的兴亡聚散抒写作者情怀,又各具特点,传为绝唱。有 《古名家杂剧》本、《元曲选》 本等。同题材作品有明传奇《和戎记》、陈与郊杂剧 《昭君出塞》等,都以描写昭君为主。

《汉宫秋》

杂剧剧本。全名《破幽梦孤雁汉宫秋》。元马致远作。写西汉时王嫱(昭君)被选人宫,因不肯向使臣毛延寿行贿,被将图像丑化,因而入宫后不被召见。一日她弹琵琶遣闷,被汉元帝撞见,大加宠幸。毛延寿避罪逃到匈奴,挑唆单于王指名索要昭君,并派大兵压境,汉元帝无奈,只好与昭君在灞陵桥饯别。昭君在番汉交界处投水自杀,单于王将毛延寿送回汉朝惩罚。汉元帝挂起昭君像供赏,梦中相会,醒来听见孤雁哀鸣,更添愁闷。它是马致远的代表作。剧本取材于史书,却并不囿于史实,在前人创作的基础上进行了创造,作者赋予这一故事以新的主题内涵,它是作者生活的元代初期,金、宋相继灭亡后民族情绪的曲折反映,在当时具有一定现实意义。王昭君在剧中虽不是主唱角色,但被塑造得相当成功,在中国戏曲舞台上作为一个抗争的形象出现,她是在马致远笔下基本定型的,成为明清时代有些戏曲作品中昭君形象的依据。作品第四折人去楼空,元帝独寝宫中,梦萦昭君,却被孤雁悲鸣惊醒,倍增伤感,在反复吟叹中抒发他的满腔愁绪。这与白朴《梧桐雨》第四折的情调和手法颇其相类,借历史上的兴亡聚散抒写作者情怀,又各具特点,传为绝唱。有《古名家杂剧》本、《元曲选》本等。同题材作品有明传奇《和戎记》、陈与郊杂剧《昭君出塞》等,都以描写昭君为主。

《汉宫秋》

杂剧剧本。全名《破幽梦孤雁汉宫秋》。写汉元帝刘奭(公元前48年~前33)受匈奴威胁,被迫送爱妃王昭君出塞和亲。故事见于《汉书》的《元帝纪》和《匈奴传》,元代之前,运用这一题材的作品,已不少见,但所表达的思想意义不出以下两个方面:或同情“红颜薄命”,或“感叹昭君离国出塞”。马致远破前人之窠臼,使此剧在描写汉元帝与王昭君爱情的同时,着重突出了王昭君的爱国感情。昭君在灞桥“留下汉家衣”,在番汉交界地举杯向南浇奠后投江,不入番境等,正是这一作品所要表现的主题思想。剧中描绘汉元帝思念昭君入梦,醒后听到孤雁哀鸣,与白朴的《梧桐雨》异曲同工。

- dairy farming

- dairy products

- daisy

- Dakar

- Dakota Indians

- Daladier,Edouard

- Dales pony

- Daley,Richard Joseph

- Dale,Sir Henry Hallett

- Dalhousie,James Andrew Brown Ramsay,1st Marquis of

- Dalin,O1of von

- Dali,Salvador

- Dallapiccola,Luigi

- Dallas

- Dalling and Bulwer,William Henry Lytton Earle Bulwer,Baron

- Dalmatia

- Dalmatian dog

- Dalton′s law

- Dalton,John

- Daly City

- Daly,Augustin

- dam

- Daman

- Damanhur

- Damaraland