洛阳桥

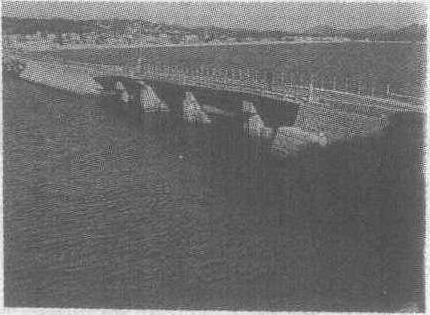

原名万安桥。横跨于福建省泉州市东约10公里晋江与惠安两县分界处的洛阳江入海尾闾上。它是我国第一座海港大石桥和著名的梁式石桥。据现存于桥南蔡襄祠内的修桥碑载,桥建于北宋皇祐五年至嘉祐四年(公元1053年—1059年),是由当时的泉州郡守蔡襄主持,费耗金银一千四百万文,花了六年零八个月的时间才造成的。初建时,“长三千六百尺,宽丈有五尺,有桥墩四十六座,酾水四十七道。”现在的桥梁,是经乾隆二十六年(公元1761年)和1953年修葺过的。长834米,宽7米,砌出水面的船形桥墩共46座,桥上设有高约1米的扶栏,在栏杆石柱的上头,雕镂28只石狮。由于建桥处江阔水深,风急浪猛,形势颇特殊。当时的造桥工匠创造出了一种直到近代才被人们所认识的新型桥基——“筏型基础”。即沿着桥梁中线抛置大量石块,形成一条横跨江底的矮石堤后,再在上面造桥墩。为了巩固桥基,还在桥下种植了大量的牡蛎(俗称蚝),利用其外壳附着力强、繁生迅速的特性,把桥基和桥墩结成牢固的整体,这既是造桥史上最别出心裁的发明——“种蛎固基法”,也是世界上把生物学应用于桥梁工程上的首例,堪称绝顶聪明的创举。在架梁工程方面,采用“激浪以涨舟,悬机以弦纤”的方法。这种方法与现代的浮运架桥法以及应用各种工具的土吊装设备基本相同。桥墩全部采用大长条石犬牙交错地垒砌起来。特点是两头作尖形以分水势;墩的最上层两层石条左右挑出,使墩面加宽,以减少桥面石梁板的跨度。桥南的“蔡忠惠公祠”是北宋时为纪念蔡襄而建的。今祠为清代重修。蔡襄撰文并书写的著名碑刻《万安桥记》就立在祠中。此碑文章精练、书法遒丽、刻工生动,世称“三绝”。祠内还有其他碑刻。其中一块清道光年间的《重修万安桥记》碑记载了第一次鸦片战争时,泉州民兵各自为守,随时准备击退来犯之敌的史实,具有很高的历史价值。桥北有“昭惠祠”(奉祀海神之所)和“真身庵”(奉祀为造桥鞠躬尽瘁的义波和尚之处)。桥面上有石塔、石亭及石刻武士像等。桥附近还有很多珍贵的宋代摩刻。洛阳桥曾多次修筑,其中以明宣德年间、万历三十五年(公元1607年)地震重修和1932年因泉惠公路通车添架钢筋水泥桥面三次工程为最大。洛阳桥对泉州海外交通事业的发展起着重大作用。它的修造技术为南宋时期泉州出现的大规模造桥工程积累了丰富的经验。著名的安平桥、石笋桥、顺济桥、盘光桥等,均是仿造洛阳桥而建造的,它堪称我国建桥史上的一座丰碑。传统的京剧《洛阳桥》所描述的就是建桥如何艰巨和桥成后群众如何欢愉的情景。1988年,这座誉满天下的古代石桥,被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

洛阳桥

又称万安桥,横跨位于泉州市东郊约10公里的洛阳江上。始建于1053-1059年(北宋皇佑五年至嘉祐四年),是中国古代著名的梁式石桥。原长约1200米,宽约5米,有桥墩46座,扶栏500个,石狮28个,石亭7座,石塔9座,另有武士石像分立两端,规模宏大。后历经修筑,现桥长834米,宽7米,尚存船形桥墩31座。

洛阳桥历经近千年风雨、海啸、地震袭击,至今保存完好。1988年由国务院颁布为全国重点文物保护单位。洛阳桥南有蔡襄祠,是北宋时为纪念蔡襄而建。桥北有昭惠庙、真身庵。昭惠庙奉祀的海神,是北宋时从九日山请来守桥的。真身庵奉祀的是为造桥做出贡献的义波和尚。桥中小岛上有一中亭,附近历代碑刻林立,另有“万古安澜”、“万安桥”等宋代摩崖石刻。

159 洛阳桥

在泉州市东北约12公里的洛阳江上,为古代著名的梁式石桥,始建于北宋皇祐五年(1053),又称万安桥。洛阳江位于江海交汇处,江宽水深,造桥工程复杂艰巨。首创“筏形基础”建造桥墩,采用“种蛎固基法”以巩固桥基,将生物学用于桥梁工程上,为古代造桥技术的创新。现桥长834米,宽7米,船形桥墩31座。桥南有大桥主持建造者“蔡襄祠”。

洛阳桥

全国重点文物保护单位。原名万安桥。因位于洛阳江入海处,故桥以江名。始建于北宋皇祐五年(1053),嘉祐四年(1059)竣工。由知州蔡襄倡建。原长约1200米,宽约5米,有四十六座桥墩、五百扶栏、二十八石狮、七石亭,九石塔。后历经重修,明宣德、万历年间两次大修。今桥长834米,宽7米,存船形桥墩三十一座、石塔三、亭一。桥的中亭附近有历代碑刻和“万古安澜”等宋代石刻。桥北有昭惠庙、真身庵遗址,桥南有蔡襄祠。这里江海交汇,水深浪高,建桥十分艰巨。以“筏型基础”造桥墩,以种植牡蛎固桥基,在世界造桥史上首开一页。民间有不少关于造桥的美丽传说,京剧《洛阳桥》即据传说“移檄海神”编演的。历代诗人赞美其英姿和造福于民。宋诗人刘子翚吟咏道:“跨海飞梁叠石成,晓风十里渡瑶琼。”(《万安桥诗》)明诗人徐𤊹颂扬说:“行人幸不为鱼鳖,细看丰碑利涉功。”(《咏万安桥》)南桥头有蔡襄祠。桥附近水面为候鸟过冬栖息地,有20多种上万羽,于此可观鸟飞、听鸟鸣。

洛阳桥

又称“万安桥”。跨越洛阳江梁式古石桥。位于福建省泉州市东北10公里处。建于宋代皇佑五年(1053年),完工于嘉祐四年(1059年)12月。长540米,包括两端桥堤,全长为834米。中华人民共和国成立后加铺路面,可通行汽车。

洛阳桥Luoyang Bridge

又称“万安桥”。位于福建省泉州城东北9km洛阳江口。宋庆历年间(1041~1048年)始设浮桥,但遇狂风暴雨常遭冲毁,宋皇祐五年(1053年)至嘉祐四年(1059年)改建成石墩石梁桥。共47孔,桥孔总长约540m,桥孔和桥堤全长1106m。桥梁每孔上部由7根花岗岩石梁组成,梁高约50cm,宽60cm,长11~17m,利用潮汐涨落浮运架设;下部采用抛石形成矮石堤做基础,用条石纵横交错堆筑成桥墩,并因地制宜,养殖牡蛎,利用蛎壳将桥下矮堤基础胶结成整体,形成“筏形基础”,以防止洪水和退潮冲刷。该桥修建首创了筏形基础,而现代桥梁采用筏形基础仅有近百年的历史。该桥建成对桥梁工程产生了重要影响,此后100多年泉州和其他地方争相效仿,掀起了建造石梁桥的热潮,对当地交通经济文化产生了积极的推动。洛阳桥历时900多年,经10多次维修,一直保持着其雄姿。1932年在其墩顶桥面加设了矮墩,矮墩上架设钢筋混凝土纵横梁和桥面板,对旧的石梁桥面保持其原有位置未动,使这座古桥改造成为现代公路桥。