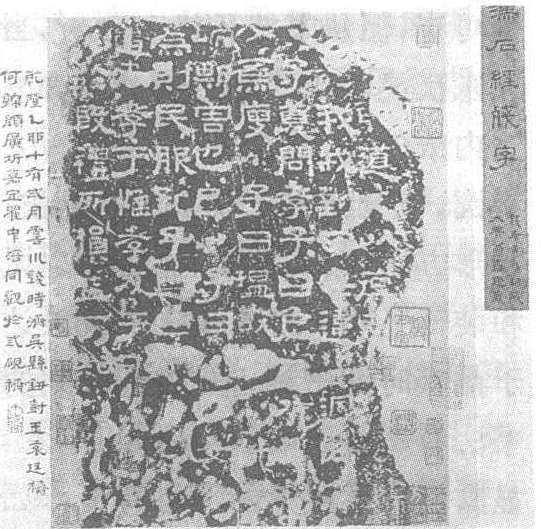

熹平石经

东汉碑刻。熹平四年(175),议郎蔡邕等,以儒家经籍辗转传抄,多生谬弊,“奏求定六经文字,灵帝许之”(《后汉书·蔡邕传》 )。至光和六年(183),历时9年,终于完成了我国历史上第一次规模宏大的刻经工程,称 《熹平石经》。其内容包括《周易》、《尚书》、《鲁诗》、《仪礼》、《春秋》、《公羊传》、《论语》等。相传书丹者是蔡邕、堂溪典等。《石经》刻成后,立于洛阳太学门外(今洛阳市南30里洛水南岸朱圪垱村)。经石共46块,各高丈许,宽4尺,两面连刻,极为壮观。及晋室南迁,洛阳都城文物备受摧残,石经刻石遂淹没民间。唐贞观初,魏征曾为收集,只得其什一,而后再次失散。本世纪,洛阳、西安两地先后出土《石经》残段,现分存于上海博物馆和陕西省博物馆。陕西所藏内容为《周易》,书法严整,字字中规,点画匀称,一丝不苟; 其用笔方圆兼备,刚柔相济,雄健端美,雍容典雅,表现两汉隶法的整饬严谨,沉雄朴健,是汉字由隶变楷的见证。

熹平石经

东汉熹平四年—光和六年(公元175—184年)刻立于都城洛阳太学门外(今河南省洛阳城南三十里洛水南岸的朱圪垱村)。共46方经石,各高一丈许,广四尺,两面刻字。后经战乱兵火,屡次迁移,以致荡佚无存。宋以后陆续出土一些残石,现分藏于河南省洛阳博物馆、陕西省西安碑林、北京图书馆等处。东汉熹平四年,灵帝诏议郎蔡邕和中郎将堂溪典、光禄大夫杨赐、谏议大夫马日䃅等人“正定六经文字”,镌刻石上,历时九年,至光和六年完成。《熹平石经》是我国历史上最早的一部石经,包括《周易》、《尚书》、《鲁诗》、《仪礼》、《春秋》、《公羊传》和《论语》。其结体宽博方正,用笔圆浑端稳,线条肥瘦富于变化,气势雄逸。集汉隶之大成,是汉刻石的精品。梁武帝《书评》云:“骨气洞达,爽爽如有神力。”清孙承泽《庚子消夏记》云:“东汉书学以中郎为最,而石经尤其得意之作,故当为两汉之冠。”北京故宫博物院藏有拓本。徐森玉《汉石经集存》、罗振玉《汉熹平石经残字集录》有著录,上海书画出版社,北京文物出版社有影印本。

熹平石经

东汉灵帝熹平四年(175)开刻的石经。熹平四年召诸儒正五经文字,命议郎蔡邕以古文、篆、隶三体书写,刻石立于太学门外,至光和六年(183)刻成,共46块,世称“熹平石经”。初立时,观看摹写者日有车千余辆。蔡邕为东汉书法大家,所书石经集汉隶之大成,为汉隶成熟期方整平正一路的典型,已达到汉代书法最高境界。梁武帝《书评》:“蔡邕书,骨气洞达,爽爽如有神力。”自晋室南迁,洛都文物多遭摧残,北魏冯熙等毁石经以建寺塔,大致颓落。后又屡遭损失,多已不存。唐贞观初,魏征始收聚之,已十不存一,后亦不知去向。北宋以来,陆续有石经残片出土,马衡《汉石经集存》收有残石500余枚,8257字,其中最大者490余字,藏上海博物馆。近年出土、收集者约800余字。现国家图书馆与陕西省、河南省、洛阳市博物馆中均收有石经残片,有些已被盗出国外。

熹平石经

始刻于东汉灵帝熹平四年(175年),至光和六年(183年)完成。由蔡邕等用隶书一体写成。共刻石46碑,立于太学讲堂前的东侧,有《鲁诗》、《尚书》、《周易》、《仪礼》、《春秋》、《公羊传》、《论语》等7种经文。刻成后7年,董卓烧毁洛阳宫庙,太学荒废,石经受到严重摧残。宋代以来,在太学遗址河南偃师朱家圪壋村一带常有残石出土。马衡汇成《汉石经集存》,得8000字。

熹平石经

汉代刻于石上之经文。又称“汉石经”。因经文用隶书一体写定,亦称“一字石经”。汉儒家经典因师承不同,经文歧异。东汉灵帝熹平四年(175),蔡邕等奏请正定经书文字,获准,遂由蔡邕写经文,使工匠镌刻,共成六十四碑,立于洛阳城南开阳门外太学前。所刻石经包括《周易》、《尚书》、《鲁诗》、《仪礼》、《春秋》、《公羊传》、《论语》七经。除《论语》外,其他经书皆当时学官所立。为中国历史上最高的儒家经典官定本。也是当时考试的主要依据。

熹平石经

熹平石经始刻于东汉灵帝熹平四年(175),至光和六年 (183) 完成。由蔡邕等用隶书一体写成。共刻石46碑,立于太学讲堂前的东侧,有 《鲁诗》、《尚书》、《周易》、《仪礼》、《春秋》、《公羊传》、《论语》 等7种经文,刻成后7年,董卓烧毁洛阳宫庙太学荒废,石经受到严重摧残。宋代以来,在太学遗址河南偃师朱家圪垱村一带常有残石出土。马衡汇成 《汉石经集存》,得8000字。

熹平石经

熹平石经始刻于东汉灵帝熹平四年 (175),至光和六年 (183) 完成。由蔡邕等用隶书一体写成。共刻石46碑,立于太学讲堂前的东侧,有 《鲁诗》、《尚书》、《周易》、《仪礼》、《春秋》、《公羊传》、《论语》等7种经文,刻成后7年,董卓烧毁洛阳宫庙太学荒废,石经受到严重摧残。宋代以来,在太学遗址河南偃师朱家圪村一带常有残石出土。马衡汇成 《汉石经集存》,得8000字。

熹平石经

东汉用刻石形式公布的官定儒家经本。又称“汉石经”。其字体为一字隶书,亦称“一字石经”。东汉熹平四年(175)开刻,光和六年(183)完成,立于洛阳太学讲堂门外东侧。共刻46块石碑,内容为《鲁诗》、《尚书》、《周易》、《春秋》、《公羊传》、《仪礼》、《论语》等儒家七经。碑高2.3 m,宽0.92 m。东汉著名书法家蔡邕等人所书。共刻儒家经典7部,字数有200911字。“碑始立,观视及摹写者,车乘日千余辆,填塞阡陌。”(《后汉书·蔡邕传》)东汉末董卓之乱(190)和晋永嘉之乱(307~311),石经被毁。北宋以来陆续有残石出土。20世纪50年代马衡汇为《汉石经集存》,存8000余字。1962年、1980年又获“汉石经”残石602块,共存666字,尚未发表。这些残石存字,是校勘儒家经典和研究中国古代书法史的珍贵资料。

熹平石经

东汉灵帝熹平年间朝廷审定的石刻7经。又名 “汉石经” 、“一体石经” 。刻于灵帝熹平四年至光和六年(175年~183年)。蔡邕书,隶书体。据杨龙骧 《洛阳记》 载: 灵帝时太学共刻石经46碑,立于洛阳太学讲堂门前东侧,包括《鲁诗》 、《尚书》 、《周易》 、《仪礼》 、《春秋》 、《公羊传》 、《论语》等7种经文。每经碑石按经文内容的先后次序相连接,在经石面上有瓦屋廊房遮盖,四面设木柱栏保护,在廊房南设门供出入,由河南尹派吏卒专职管理。石刻经文是经师讲授的依据,太学生临摹、背诵的模本。石经刻成后7年,董卓之乱,洛阳宫庙遭浩劫,太学停办,致使石经沦落散失。从宋代以来常有残块出土。近年来,在汉魏洛阳城南郊太学遗址附近村庄征集到残块多方,其中有《尚书》残石2方,约有300字,是《尚书》石经第一石的残块,正面的经文字迹清晰,背面的字迹大部模糊。