白头翁radix pulsatillae

清热凉血药。又名野丈人、白头公、白头草。出《神农本草经》。见《抱犊集》。为毛茛科植物白头翁Pulsatilla chinensis (Bge.)Regel的根。春、秋两季采挖。切片晒干。生用。主产内蒙古、辽宁、河北等地。苦, 寒。入胃、大肠经。功能清热解毒, 凉血止痢。主治: ❶湿热泄泻, 急慢肠黄, 与黄连、黄芩、黄柏、枳壳、砂仁配伍, 如三黄加白散(《中兽医治疗学》)。

❷热毒血痢,与黄连、黄柏、秦艽等配伍, 如白头翁汤。

❸仔猪白痢, 与龙胆草、黄连配伍, 如白龙散。

❹牛便血, 与阿胶、川黄连、陈皮、黄柏、黄芩、白术、生地黄等配伍。牛、马15~60克; 猪、羊6~12克。为末冲服,或水煎候温灌服。本品含原白头翁素(protoanemonin)、毛茛甙(ranu-neulin)、三帖皂甙、葡萄糖等。对肠粘膜有收敛作用。对痢疾杆菌、枯草杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌以及阿米巴原虫、阴道滴虫、皮肤真菌等均有抑制作用。本品煎剂在试管内对阴道滴虫有杀灭作用。

白头翁Chinese pulsatilla

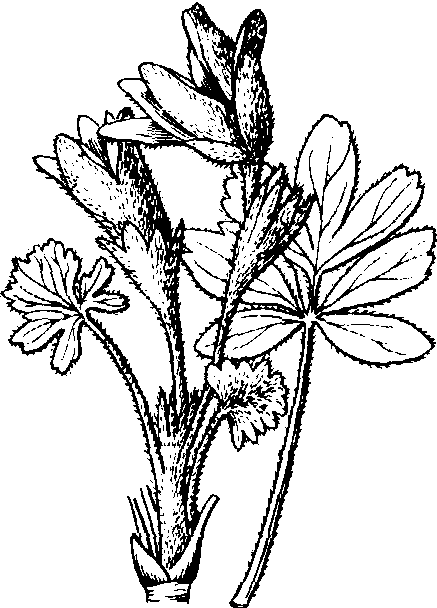

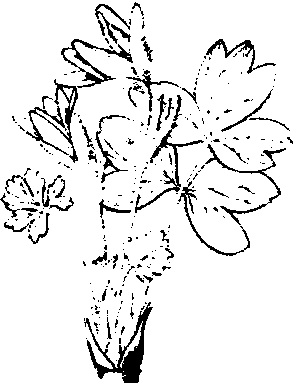

Pulsatilla chinen-sis,别名大碗花、老公花。毛茛科白头翁属多年生草本植物。染色体数2n=2x=16。全株密被白色柔毛,叶基生,4~5片,宽卵形,3出复叶。花葶高15~35cm,花单生,蓝紫色,径6~8cm,花萼花瓣状,雄蕊多数,鲜黄色。纺锤形瘦果聚成头状球果,种子千粒重约2.38g。广布中国各地,北京郊区有野生。耐寒、耐干旱瘠薄,喜阳光充足排水良好的土壤。可自播繁衍,发芽适温18~23℃,约12天萌发。夏播翌年3~4月开花,花后20余天种子成熟,聚合果由浅绿色转为白色绒球。用播种法或分株法繁殖。叶片迟至重霜后枯萎。花期易受菊天牛(Phytoecia rufiventris)危害。白头翁花期早,花色艳,花后观果,果后叶片密厚丛生,是很好的地被植物,园林中最宜花境、草坪缀花及林缘散植。同属植物约40种,见于栽培的有:日本白头翁(P.cernua),花外面紫色,内面白色。欧洲白头翁(P.vulgaris),花蓝色至红紫色,有白花、淡紫花与红花等变种。

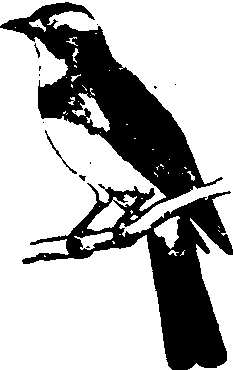

白头翁Pycnonotus sinensis

又称“白头鹎”(bei)。雀形目,鹎科。体长约17~19厘米。头顶黑色有光泽,羽冠能竖起,眼周和枕羽全白色,因而得名。背羽及腰羽大部为灰绿色,翼及尾部稍带黄绿色。嘴和脚为黑色。喉部白色,胸部有一灰褐色宽纹,腹部羽毛灰白色,杂以黄绿色条纹。幼雏用画眉笼很容易饲养,是一种极为普遍的观赏鸟。冬季在北方要放在室内过冬。由于白头翁为杂食性,可用玉米面、黄豆面、鱼粉(或蛹粉)、鸡蛋按5∶2∶1:2比例配制成混合粉料喂养,也可用大米、鸡蛋喂养,最好加点蔬菜、瓜果,有条件每天加喂2~3条面包虫更好。每周结合水浴,洗刷鸟笼2次,以便清除稀软粪便。

白头翁

白头翁Chinese pulsatilla

Pulsatilla chinensis(Bun-ge)Regel,毛茛科,白头翁属。多年生草本。分布于中国四川、湖北、陕西、安徽、江苏、华北和东北等地;朝鲜半岛和俄罗斯也有分布。生于平原或山坡草地。全株有白色丝状长毛。叶基生,一至二回三出复叶;有长柄,顶生小叶有柄,侧生小叶无柄;小叶3深裂,裂片倒卵形,先端3裂或为不规则牙齿。花葶1~2,总苞叶状,2~3深裂;花两性,先叶开放;萼片蓝紫色,6枚,2轮,无花瓣;雄蕊和心皮均多数,离生。聚合瘦果,有长的宿存羽状花柱,下垂如白发。根含白头翁素,药用可清热解毒,凉血,止痢,消炎退肿,为治痢疾要药。全草可作农药,水浸液对小麦叶锈病夏孢子发芽和马铃薯晚疫病菌孢子发芽均有抑制作用。

白头翁

白头翁

多年生草本,高15—30厘米,全株密生白色长毛。叶基生。头状花序顶生,蓝紫色。瘦果多数聚成头状。全疆山区均有分布。具有清热解毒、凉血止痢的功能。药用根。主治阿米巴痢疾、菌痢、淋巴结核等病症。

白头翁

毛茛科多年生草本植物。株高35 cm。根茎0.8~1.5 cm,叶4~5片,叶片宽卵形,长4.5~15 cm,宽8.5~16 cm,下面被柔毛,3全裂。中裂片常具柄,3深裂,小裂片分裂较浅。叶柄长5~7 cm,密被长柔毛。花葶1~2,被柔毛,萼片6,蓝紫色,长圆状卵形,长2.8~4.4 cm。瘦果扁纺槌形,宿存花柱长3.5~6.5 cm,被向上斜展长柔毛。花果期4、5月。产“三北”至长江流域。根茎药用,治血痢、出血热等。水浸滤液可防治农业害虫。野生观赏花卉。白头翁属43种,主要分布于欧洲、亚洲。中国产11种。是值得开发的宿根花卉。