百戏

古代乐舞杂技的总称。始于秦汉,汉时又称“角抵戏”,包括扛鼎、寻橦、吐火等各种杂技和装扮人物的乐舞、装扮动物的鱼龙曼延,有简单故事情节的东海黄公等节目。东汉张衡《西京赋》中,有过详尽的描写。南北朝后亦称“散乐”。隋代百戏兴盛一时,炀帝为了夸耀国威,曾 “总追四方散乐”,在每年正月摆起八里长的“戏场”,日以继夜地演出。唐代百戏更为昌盛,除民间的演出外,官府还设有教坊总管百戏,每逢盛大节日,必有百戏演出,后发展成定例,只要天下太平,隔二三年必在西京赐宴百官,演百戏三天。宋代百戏仍然十分流行,《东京梦华录》记有北宋汴梁元宵节演百戏时的情形:“歌舞百戏,鳞鳞相切,音乐嘈杂十余里”。元以后,由于百戏所包括的各种形式,很快丰富、发展和完善起来,逐渐都改用自己的专名,百戏一词也就慢慢不用了。元初马端临著《文献通考》,记述汉以来百戏的发展情况。

百戏

百戏

古代各种乐舞、杂技、武术表演的总称。汉代因以比力气、技巧为主,又称作“角抵戏”,南北朝时又称“散乐”。百戏内容十分丰富,包括角力、扛鼎、寻撞、冲狭、燕濯、走索、摔跤、弄丸弄剑、骑术及各种幻术舞蹈等等。秦汉以后,在民族融合与文化交流之中,又输入了西域少数民族以及一些西方国家的音乐舞蹈技艺等,如“吞刀吐火,易貌分形”之术,经过加工吸收,百戏内容就更加丰富多彩了。汉代百戏节目常集中表演,几百里外的人都赶来观看。为了提高百戏艺人的技艺,汉武帝时还开设了专门培养、训练百戏艺人的教坊,训练小儿的杂技技巧,对百戏技艺的提高,起了很大作用。元封三年(公元前108年)汉武帝曾以极为精彩的百戏节目招待宾客,隋炀帝也曾在大业二年(606年)为突厥王的到来,于洛阳举行盛大的百戏表演。唐宋时代百戏仍十分流行,特别是北宋都城汴梁(今河南开封),在元宵节时,欢腾的百戏乐声能远达十余里之外。《唐语林》、《明皇杂录》等著述中都留有唐代百戏的文字记载,敦煌壁画上也有关于百戏节目的生动描绘。元代以后,“百戏”一词渐渐用得少了,而以各种专称所代替。明清两代百戏大多是杂技和幻术,这在多种小说中都有细致而形象的描写记述。

百戏

汉代对歌舞、杂技、幻术、武术艺术的统称。又称“大角抵”、“角抵之戏”。汉代经过“文景之治”到汉武帝时,天下殷富,国家强大,人民生活安定,加上统治阶级对乐舞的爱好,如汉武帝刘彻,在宫中“设戏车,教驰逐; 饰文彩,丛珍怪;撞万石之钟,冲雷霆之鼓,作俳优,舞郑女”,使“百戏”发展达到最繁荣的时期。武帝不仅把 “百戏” 作为主要娱乐项目,而且还把演出 “百戏”,作为对外夸耀国家强盛的手段。元封三年 (前108年)、元封六年(前105年)汉武帝分别在西京的未央宫与平乐观举行了两次大规模的演出,不仅京师“三百里内皆来观”,而且还吸引了西域外蕃及南洋诸国的“四方之宾”,也来京师观看。宣帝刘询也在平乐观举行过大角抵演出,时乌孙国遣使三百余人入汉迎娶汉公主联姻,为了招待来宾,宣帝 “亲临平乐观,会匈奴使者、外国君长。大角抵,设乐,而遣之”。“百戏起于秦汉曼延之戏,后乃有 ‘高絙’、‘吞刀’、‘履火’、‘寻橦’”等戏。“以角技为义,兼诸技而有之”,这种集各类节目于一台的大型演出,有如现代的综合文艺晚会,对繁荣 “百戏”,无疑起到重大推动作用。汉代统治阶级为了发展“百戏”,还一、指派乐府重视和搜集大量民间乐曲,并进行加工提高和演出; 二、在宫内专门设置俳优,集中优秀艺人,进行节目的加工和演出; 三、设立散乐专部,加强对乐舞、杂技的管辖;四、由国家经常举办一些盛大规模的 “百戏” 演出。东汉时,“百戏”仍十分活跃,“太予乐少府属官承革令,典黄门鼓吹百戏师二十七人”每年正月初一,朝廷照例在德阳殿举行朝会,宴赏百官和外臣。由于统治阶级的提倡,民间每逢举行宴会,喜庆大事以及迎送宾客时,也都有“百戏” 演出。甚至办丧事时,也有 “歌舞俳优,连笑伎戏”。

百戏

古代乐舞杂技表演的总称,汉代尤为盛行,又称“角抵”。表演包括了杂技、武术、幻术、滑稽表演以及歌舞音乐节目。史料记载中,汉代百戏表演有爬竿、掷剑、跳丸、扛鼎、驯马、钻圈等杂技节目;有扮演仙人仙兽的歌舞表演,比如总会仙唱,表现在山岳冈峦、神木灵草之中,仙人仙兽吹管抚琴,引颈高亢,载歌载舞的情景;有表现一定故事情节的歌舞戏,比如东海黄公,表现一位男子与猛虎格斗的情节场面。百戏表演中还包括了著名的《七盘舞》,舞者脚踏七盘翻飞而舞。唐、宋时期,百戏仍很盛行。元代以后,百戏词逐渐少用。

百戏

古代乐舞、说唱、滑稽、武术、杂技表演的总称。如扛鼎、寻橦、吞刀、爬竿、耍龙灯之类。秦汉时已有。汉代又称“角抵戏”,南北朝后亦称“散乐”。元代以后,一般均用各种乐舞杂技的专名,“百戏” 词逐渐少用。参见“体育”中的“百戏”。

百戏

中国古代角力、举重等体育活动和乐舞、杂技表演的总称。见文化中的“百戏”。参见“艺术”中的“百戏”。

百戏

我国古代民间歌舞、说唱艺术和滑稽戏表演的总称。在原始社会常以歌舞祀神,借以自娱。民间歌舞多用来祈求风调雨顺、五谷丰登,也用来纪念战争胜利、庆祝丰收、逐鬼除疫、祭祀祖先等。发展到阶级社会,仍保存一些原始歌舞,到了唐、宋代有所提高。多是农民业余在节日演出,有的装扮成人物来表演,但非完整的戏剧故事,有的还穿插一些踩高跷、武术和筋斗等技巧表演。北宋时,汴梁(今河南开封)每逢元宵等节日“歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里”。直到宋室南迁,永嘉人所作《赵贞女》、《王魁》等南戏(南曲戏文,又称永嘉杂剧),一般认为是我国戏曲的早期成熟形式。说唱艺术一般认为始于两汉时代的乐府诗歌,如《白头吟》、《陌上桑》等是配合管弦歌唱故事的。歌后还有由音乐伴奏的一段舞蹈。南北朝时代的《木兰辞》、《孔雀东南飞》没有证据说明是和着管弦歌唱的。隋唐时代音乐舞蹈有了进一步发展,到了金代,董解元说唱诸宫调《西厢记》的出现,被认为是说唱艺术在文学和音乐上达到完全成熟的形式,也为戏曲的产生与发展铺平了道路。元杂剧中王实甫的《西厢记》,可说是“董西厢”的戏剧化,曲牌联整体也是诸宫调音乐向戏剧化方面的发展。滑稽戏是以“优”(以乐舞戏谑为业的艺人)发展而来。以上3类艺术统称“百戏”,又称“散乐”。自元代以后,百戏内容更加丰富发展,因各有专名,所以百戏名词已很少使用。一般认为表演艺术应与戏曲加以区别。如扮演、舞蹈、歌唱、歌舞、说唱、相声、杂技、武艺等,均属表演艺术,戏曲虽为表演艺术的一种形式,但不能把表演艺术都称为戏曲。

百戏

满族诸娱乐活动总称。满族人在庆贺年节、丰收、或过去宫廷筵宴,其间以角觝、斗鸡、筑毯、斗跳、刀牌、挝簸箕、杂剧等助兴,称百戏。多与歌舞同时表演。清朝宫廷早期元旦朝贺亦用之,后因其不雅而弃之。

百戏

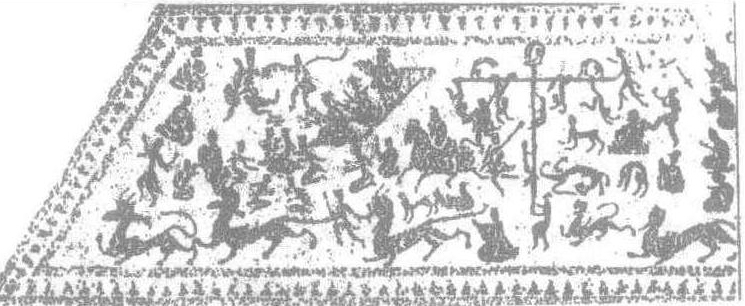

古代流行于齐鲁的角力、举重等体育活动和乐舞、杂技表演的总称。百戏的内容极为庞杂,沂南出土汉代墓画像石刻和临沂金雀山汉墓出土帛画中,其百戏图包括:乌获扛鼎(举重)、都卢寻橦(爬竿,爬绳等)、燕濯(反复鱼跃)、胸突铦锋(镖刀斧之类的硬气功)、跳丸、跳剑、走索、巨兽百寻(兽戏,即马戏之类)、鋠僮程材(少年儿童的柔术表演)、百马同辔(驾车比赛)、橦末之伎(顶竿)、弯弓西羌(射箭)、东海黄公(表演人跟虎斗的传说故事)等。在山东先后出土的几十处汉代墓画像石刻中均有百戏图。