眼睛yanjing

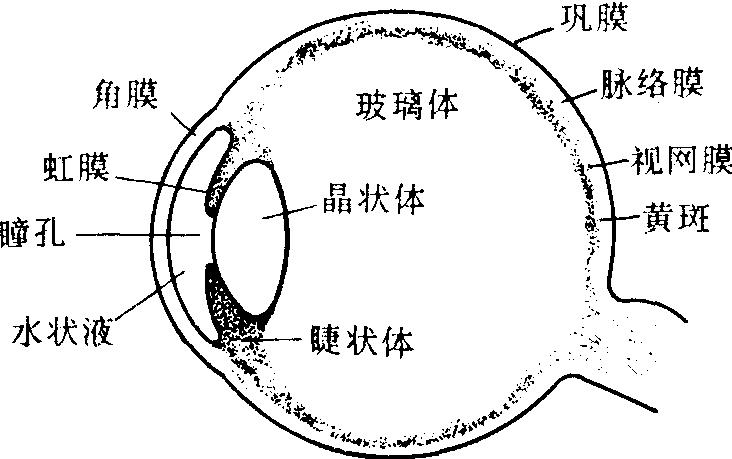

视觉器官。能够接受视像,然后把视像传入脑中的视觉中枢。11世纪初,阿拉伯学者伊本·海赛木研究了人眼的视觉,提出关于人眼结构的学说,1793年,T.杨发现晶状体的聚焦作用。眼睛的主要部分是眼球,其构造如图1所示。眼球近似于球体。内部的角膜、水状液、晶状体及玻璃体构成屈光系统。晶状体是一个外形如双凸透镜、由折射率不同的同心分层弹性物质组成的透明体,水状液和玻璃体是透明物质,其折射率不同,分别充满晶状体的前后。眼球共有 三层外壁。最外面是白色坚韧的巩膜,起着保护眼球的作用,巩膜的最前面部分形成无色透明的角膜。巩膜内是 一层淡棕色的不透光的脉络膜,脉络膜延伸到巩膜的前部时,形成环形的、内有平滑肌的睫状体,能调节晶状体曲度。睫状体再向前变成棕黑色的圆板状的虹膜,虹膜中心的孔为瞳孔,虹膜可以调节瞳孔的大小,以控制从角膜进入眼的光量。在白昼条件下,瞳孔直径约2毫米,而在黑暗处,最大可达8毫米。外壁的第三层是布满视神经的视网膜,有区分明暗的圆柱细胞和对色觉以及像的细节有分辨作用的圆锥细胞。视网膜的中心,正对瞳孔处有圆锥细胞密集的黄斑,这是视觉最敏感区。

图1

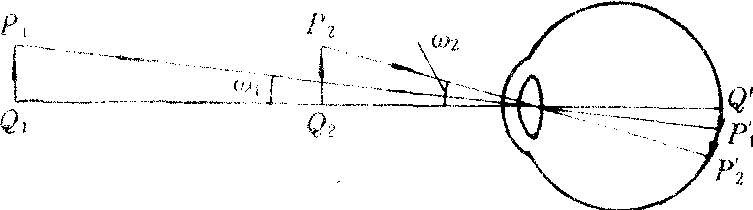

观察物体时,睫状体根据物体的远近,调节晶状体的曲度,改变焦距,使物体成像于视网膜上。眼部肌肉最松弛时,屈光系统有最大焦距,这时看到的物点叫远点;眼部肌肉最紧张时,屈光系统有最小焦距,这时看到的物点叫近点。正常眼的远点为无限远,近点约为0.10~0.15米。屈光系统的前焦距范围约为0.0171~0.0142米,后焦距范围约为0.0228~0.0189米。眼观察物体时,物体对眼球所张的角叫视角。对眼成的视角越大的两点,成像后越易被分辨。在正常光照条件下,眼能分辨的最小视角为1′;夜间光照条件差时,能分辨的最小视角为1°以上。同一物体,处于不同位置,视角不同,在视网膜上成像的大小也不同;物体越近,视角越大,像也就越大(如图2所示);像的大小跟视角成正比。但是物体太近了,即使不超出屈光系统的调节范围,肌肉容易疲劳,甚至损伤,因此通常认为比较合适的距离为0.25米,叫明视距离。眼的成像原理启发人们仿照它各部分的功能制造各种仪器。如照相机的光圈、感光片、镜头就是仿照瞳孔、视网膜、屈光系统制成的。在使用助视仪器时,眼是成像系统中的最后 一个元件,因此设计各种仪器时,都要考虑眼的光学特性。

图 2