141 紫禁城

地处北京市中心,是明清两朝的皇宫,是中国古代帝王宫殿中规模最大、世界仅有的古代建筑群。历代帝王宫城一直是禁地,神话传说中又有天帝所居之处的紫微垣,故称紫禁城。东西宽753米,南北长961米,呈左右对称式的长方形宫城,占地72万平方米。城高10余米,四面各开一门,城四角各设角楼一个。南门是正门称午门;北门为玄武门,清改神武门;东门为东华门;西门为西华门。各门之上均建门楼。城内宫殿房室近万间,建筑按使用功能分外朝、内廷两大区域,各区又分若干大小院落,自高处鸟瞰紫禁城呈方方整整一片金黄、辉煌耀眼,十分壮观。

紫禁城启用于明永乐十九年(1421)直至清宣统三年(1911),为明清两朝帝王所用。始建于明永乐四年(1406)由蒯祥主持、匠师蔡信、陆祥、杨青等筹建。永乐十五年正式开工,十八年建成宫殿、坛庙。十九年明王朝自南京迁都北京使用。外朝以太和、中和、保和三殿为主体,称前三殿,举行礼仪、颁布政事、集会等行政区,三殿前有太和门与午门之间形成两个大广场,构成紫禁城最大的院落。前三殿左右有文华殿、武英殿、文澜阁三组建筑群相配形成对称构图。太和殿是最大的建筑,又称“金銮殿”,建于清康熙八年(1669)。从建筑形式、级别、施工质量等均为封建社会级别最高的建筑,清代重大典礼均在这里举行。前三殿建筑在8.13米高台之上,高台分三层,以汉白玉雕制的须弥座。内廷也由三殿组成,皇帝寝宫在南,为乾清宫,建于清顺治十二年(1655)清康熙八年(1669)重修,清嘉庆二年(1797)因失火而重建。皇后寝宫在北,称坤宁宫,两侧建暖殿,两宫之间后建交泰殿,称后三宫,以高墙围起。后三宫东西建有东六宫、西六宫,均以高墙相隔自成一体,正面开门,院内前为殿、后为室,两侧各有配殿和耳房,前后形成二进院落。东西六宫为妃嫔的住所。再北,东西各建五所三进院落为皇子住所,也各有高墙围成院落。奉先殿即宫内太庙,建在东六宫之南。内宫北面是御花园。紫禁城内宫殿、亭园、曲廊、甬道几经改建、重建、增建、修建才成现在北京故宫之貌。1925年将紫禁城建成故宫博物院后,才改称故宫。现有明建筑百余座,余下均为清建筑。总体设计仍附古制,五重门象“五门”之制,前三殿象“三朝”之制。乾清、坤宁宫象征天地,日精月华门象征日月,东西六宫象征十二辰,东西五所象征天干等。借以宣扬皇权至高无上。构图上紫禁城之中轴与北京城中轴重合,并以中轴线为对称式布局,达到合理安排主次、形成布局有序,是最能体现中国古代建筑中院落式布局和技艺高超的特点,空间变换、大院套小院、层层叠叠、对比强烈等等。更说明中国古代建筑师、工匠师的建筑设计才能,建筑色彩以金、黄、赤为主调,配以彩绘,足以表现富丽、辉煌。城内防卫、防寒、防火、饮水、排水都有良好的技术设施。河道长一万二千米,供防排水之用,宫中有井80,可饮用,火道地坑以供暖。紫禁城——北京故宫是中国文化的象征,中国建筑艺术的典范和宝贵遗产,举世无双之珍宝。

紫禁城Zijincheng

又称大内, 今称故宫, 位于北京市中心, 是明清两代封建王朝的皇宫, 为我国现存最大最完整的古代建筑群, 它建于明永乐四年至永乐十八年(1406—1420),后虽经明清两代多次重修和扩建, 仍保持原来的布局。占地面积72万多平方米,周围有高10米的城墙和52米宽的护城河, 四偶有角楼,建筑面积达15万多平方米,共有宫殿9000余间。这些宫殿是沿着南北的中轴线排列,并向两旁展开,南北取直,左右对称。这条中轴线不仅贯穿紫禁城内,而且贯穿整个北京城。宫内建筑分外朝和内廷两大部分。外朝以太和殿、中和殿、保和殿为中心, 文华殿、武英殿为两翼, 是封建皇帝举行大典和召见群臣行使权力的重要场所。内廷,包括乾清宫、交泰殿、坤宁宫和御花园,以及三宫两侧的东六宫、西六宫等。内廷是皇帝办事、居住和后妃、太后、太妃等居住的寝宫、游玩和供奉神的地方。另外还有库房、书楼、史馆等建筑物。

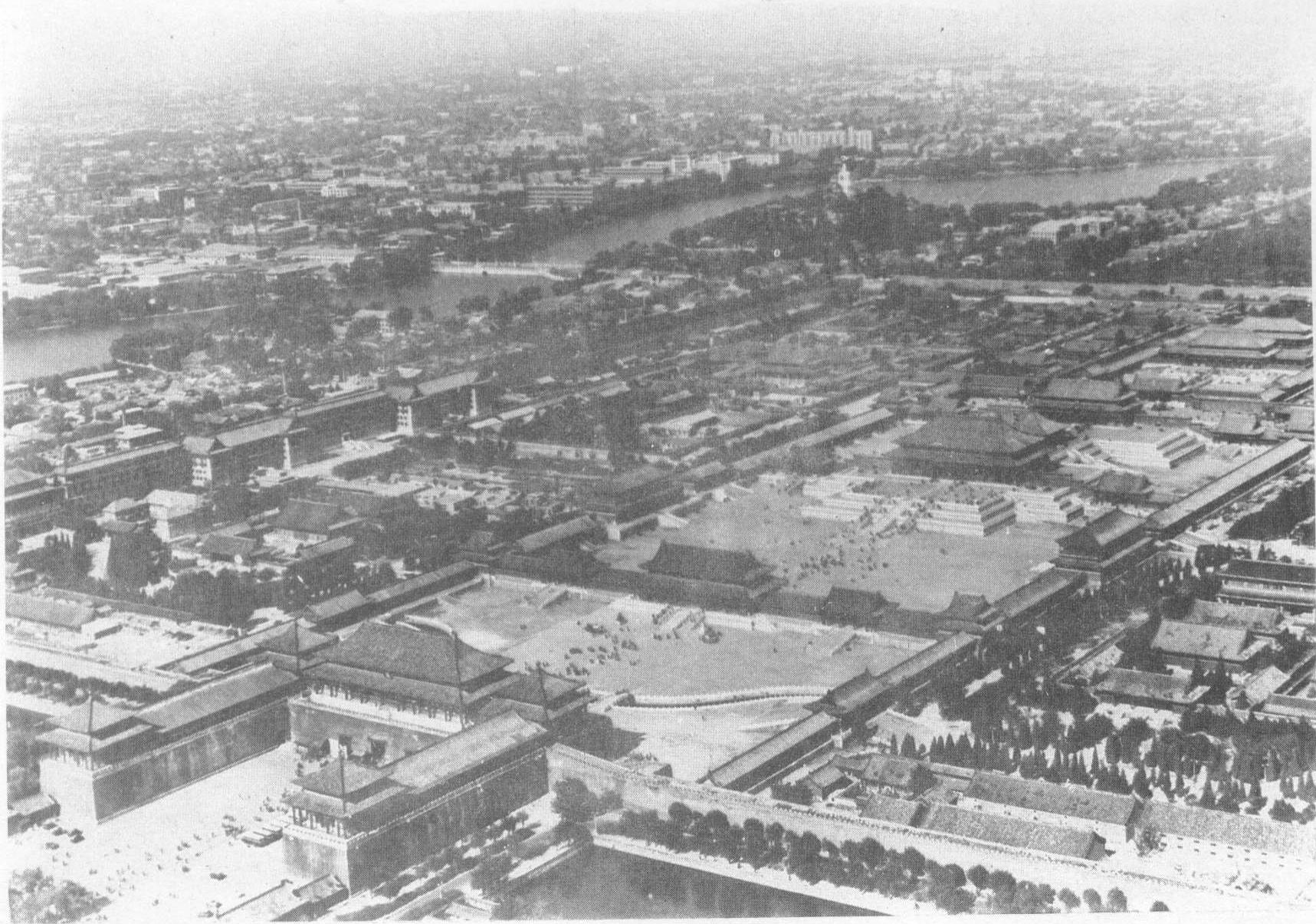

图57 故宫鸟瞰

紫禁城

明、清两代的皇宫。位于北京城中皇城的东南角。明朝14个皇帝、清朝10个皇帝先后居住在紫禁城,成为明清政治中心。明成祖朱棣登基称帝后,决定迁都北京,于永乐四年 (1406) 开始大规模新建、扩建新皇宫。永乐十八年 (1420)竣工,第二年正月正式迁都北京。紫禁城占地面积72万平方米,南北长960米,东西宽760米,周长3. 4公里,总建筑面积为16万平方米,房间9900余间。清朝基本沿袭了明紫禁城的建筑规模,除改变了部分宫殿名称及改建了个别宫殿外,总的建制变化不大。紫禁城周围环有高3丈多的宫墙,墙外是15丈6尺宽的护城河。南面是正门午门,北门为神武门,东门为东华门,西门为西华门。午门后是一方形广场,有弯曲的金水河横贯,河上跨五座汉白玉单拱石桥,桥北是九楹重檐三门崇基的太和门,其两侧并列昭德、贞度二门。广场东西有通往文华殿和武英殿的协和、熙和二门。紫禁城四角各有一座角楼。角楼重檐三层,第一层四角,第二层十二角,第三层十二角,共二十八角。整个紫禁城宫殿分为外朝和内庭两部分。外朝以太和、中和、保和三大殿为主体建筑。三大殿建在一个工字形三层汉白玉的巨大台基上,四周廊庑环绕,气势十分壮观。太和门东、西两侧分别是文华殿和武英殿。这里有高大的宫门和宽阔的御路,是皇帝召见群臣、行使权力的主要场所。保和殿后有一被称作“横街”的地段,它是外朝与内廷的分界。内庭从乾清门开始,在中轴线上依次是乾清宫、交泰殿、坤宁宫等建筑。内庭中路东西各有六组自成体系的院落,即东六宫和西六宫。东六宫分别是景仁宫、承乾宫、钟粹宫、延禧宫、永和宫和景阳宫; 西六宫分别是永寿宫、翊坤宫、储秀宫、启祥宫、长春宫和咸福宫。每组宫院都以前后殿、东西庑的标准格局建成。东六宫南面有奉先殿、斋宫和毓庆宫。西六宫南面是养心殿。东六宫以东有宁寿宫一组建筑,俗和“外东路”。西六宫西南及西面有慈宁宫、寿康宫、寿安宫、英华殿等。宫城北面是钦安殿,殿东面是乾清宫东五所、西面是乾清宫西五所 (后改建为重华宫)。另有花园三座,御花园在故宫中线的煞尾处,宁寿宫花园在宁寿宫养性殿之西,慈宁宫花园在慈宁宫南面。紫禁城建筑有殿、堂、楼、阁、亭、轩、廊、庑等,瓦顶全部用黄琉璃筒瓦,包括庑殿顶、歇山顶、攒尖顶、硬山顶、悬山顶、盝顶等多种造型,形式各异,金碧辉煌。紫禁城的建筑格局是四周高大、中央低矮,俗称“砂锅底”。中央部分的宫殿利用宫门和汉白玉底座来增加高度,使得外观上依然十分协调。若站在景山远眺紫禁城,除钦安殿和三大殿尚可大致看清轮廓,其他殿堂大多隐匿于层层黄色琉璃瓦殿脊之下而难见其踪影。明永乐十九年 (1421)、嘉靖三十六年(1557)、万历二十五年 (1597) 都发生大火灾,三大殿均被焚毁紫禁城也几乎化为灰烬。火灾过后,又耗巨资重新修建。明朝末年,李自成农民军攻入京城,紫禁城因战火亦受到很大破坏。清顺治、康熙、乾隆年间多加修葺,又更改部分宫殿名称。1923年因宫中太监纵火而引发了一场特大火灾,建福宫一带的建筑均被烧毁。清亡之后,紫禁城成为重要文物单位,1925年成立 “故宫博物院”,也称为“故宫”。这里的重重殿宇、层层楼阁,集中了明清建筑之大成,保存了大量珍贵文物,荟集了我国古代文化的史料和掌故,是中华民族文明宝库中的无价瑰宝。

《紫禁城》

双月刊。1980年6月创刊。北京故宫博物院《紫禁城》 出版社编辑,香港江源文化企业公司出版。该刊为专门研究故宫的刊物,涉及紫禁城内政治、文化、经济以及宫庭内幕等各个方面。所设栏目有 “人物志”、“这些事发生在紫禁城”、“宫苑琐谈”、“工艺撷英”、“书苑英华”、“皇宫生活” 等。内容有故宫珍宝、传世名画、外国学者研究中国文物、皇帝的饮食起居、妻妾的宫内生活等。还设有东西六宫等特辑。本刊所载的文章大多篇幅不长,但叙事生动、文笔清新,特别是一些明清史专家所撰写的文章,更具特色和深度,对研究明清时期宫庭生活有较高的参考价值。