经营规模scale of operation

农业企业生产经营要素的投入量或产出量所反映的生产能力。包括投入规模和产出规模。以投入的生产经营要素的数量衡量的规模是投入规模,以产出的产品数量衡量的规模是产出规模。

投入规模包括土地规模、技术规模,管理规模、人力规模等;产出规模包括产量规模、产值规模及收入规模。土地规模是指农业企业拥有的土地的数量或价值。技术规模是指农业企业投入的劳动资料的数量和质量或价值,它主要取决于生产过程中占主导地位的机械设备的数量、质量或价值。管理规模是指管理的层次和半径、管理人员的数量和素质、管理工具的数量和质量。人力规模亦称“群体规模”,是指劳动力的数量和质量。另外还有畜群规模,是指畜禽的数量或价值和畜群的结构。上述各种规模之间的比例关系反映了农业企业经营集约化的程度、农业生产力水平等。产量规模、产值规模和收入规模分别指农业企业产出产品的实物量、产值和收入。

影响经营规模的因素 生产力状况, 自然、经济、社会条件等都影响和制约农业企业的经营规模:❶生产力状况,包括劳动对象、劳动手段和劳动者,如土地质量、生产技术水平、生产工具类型、劳动者素质等,对经营规模的大小、劳动生产率的高低等起决定作用。使用现代农业机械为主的企业,比以人畜力为主的企业的经营规模大;农业劳动者素质越高的企业,其经营规模越大。

❷自然条件,包括自然资源的数量、种类等。人少地多的国家和地区,农业企业的平均经营规模一般较大;而人多地少的国家和地区,农业企业平均规模较小。

❸经济条件,包括资金及产品市场等,它决定着农业企业是否要调整规模。就市场而论,包括农业生产资料和农产品的社会供需状况,对农业企业生产经营要素的投入量、投入比例以及产品产出量起决定作用。

❹社会条件,包括社会制度、法律、政策、历史文化传统等。

受上述因素的影响,世界各国农业企业大致分为五类:❶土地资源丰富,平均每人占有耕地多,科学技术水平高,大部分农村劳动力已转移到其他产业部门。这类国家的农业企业经营规模大,单位面积占用劳动力少,生产专业化、社会化、商品化水平高,以美国,加拿大为代表。

❷集体生产,劳动力多,机械化水平较高,经营规模大,以苏联为代表。

❸土地资源比较丰富,劳动力少,技术水平高,经营规模适中,经营集约化水平较高。如英、法、西班牙等国。

❹经营规模小,占用劳动力不多,技术水平不高,以第三世界国家为主,如印度、埃及等国。

❺人多地少,科学技术水平高,机械化和集约化程度高, 占用劳动力少,经营规模小, 以日本为代表。

衡量经营规模的指标 一般根据农业生产力水平,选择衡量农业企业经营规模的指标。在粗放经营的条件下, 主要以耕地面积或作物面积等作为衡量农业企业经营规模的指标;在集约经营的条件下, 主要以关键性的生产经营要素的投入规模或产出规模作为衡量农业企业经营规模的指标。衡量经营规模的指标主要有土地或耕地的面积或价值,畜禽的数量或价值,总投资、总劳动力、总产量、总产值、总销售收入等。一般根据研究目的和所要解决问题的性质,选择或综台这些指标,衡量农业企业的经营规模。

根据选择的指标, 评价不同规模农业企业的规模效益, 确定农业企业的适度经营规模。适度经营规模是指一定经济技术条件下,能使投入的诸种生产要素相互协调、组合较佳,能充分利用和取得较佳规模效益的农业经营规模。农业企业的适度经营规模,是一个相对的、动态的概念。在不同的经济发展时期,不同的国家以及同一国家的不同地区有其特定的涵义。农业企业的适度经营规模也是一系统的概念。它是由诸种生产要素组成的系统单元,且具有较佳的系统功能。农业企业的适度规模还是一个分布,而不是一个定值。根据统计规律,可以给出一个大概的轮廓,通常以一定经济技术条件的平均适度规模表示。适度规模的农业企业具有以下几方面的标志:❶经营规模必须与土地和农业劳动力资源的数量、农业部门的物质技术、装备程度(如农业技术水平、有机构成、资金拥有量等)、农业生产社会化服务水平以及农业企业经营者的素质等相适应。

❷充分利用自然资源和经济资源,实现诸生产要素的较佳组合。

❸综合反映经济效益,社会效益及生态效益的规模效益最大。

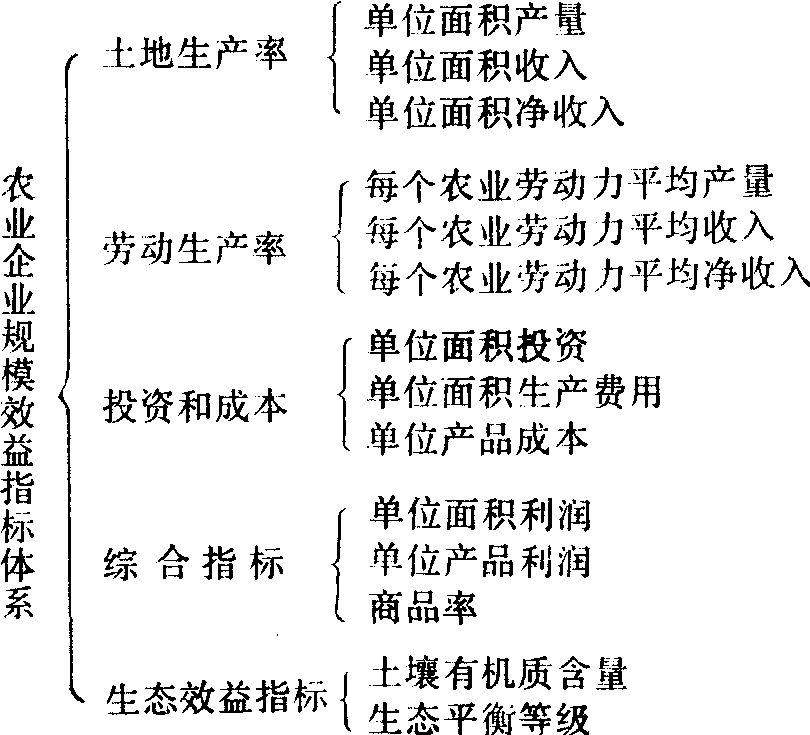

在不同条件下,评价农业企业规模效益的指标不同,如在人多地少的国家,土地生产率则是主要指标。采用不同的评价方法,也往往使用不同的评价指标,如比较法、综合评价法,主要使用土地生产率、劳动生产率、平均产品成本、单位面积投资等传统的分析指标为主。在中国,评价农业企业的规模效益,一般选用下述指标体系。

确定适度经营规模的方法 选择短期规模和确定适度经营规模主要有如下方法:

❶比较法。是应用统计的方法, 分析生产经营要素的利用情况, 列表比较规模效益, 确定农业企业的适度经营规模。

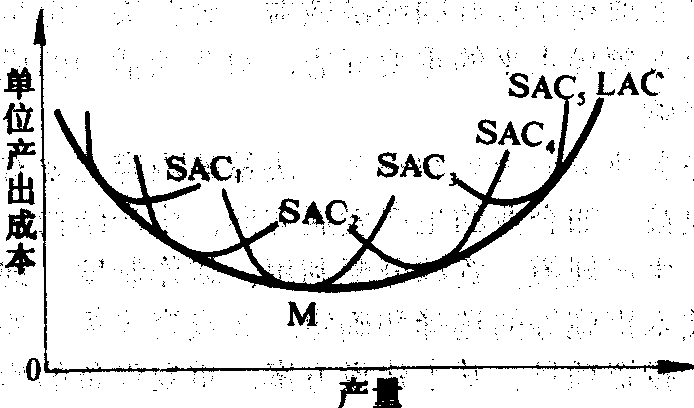

❷成本曲线法。亦称“最低成本法”。通常根据农业企业的单位产品成本, 描点作出短期成本曲线(SAC), 再作短期成本曲线的包络线, 亦即长期成本曲线 [或称“计划曲线” (LAC)如图]。长期成本曲线的最低点(M)相对应的规模就是农业企业的适度经营规模。

SAC:短期平均成本曲线

LAC:长期平均成本曲线

成本曲线图

SAC:短期平均成本曲线

LAC:长期平均成本曲线

成本曲线图

❸综合评价法。是综合比较各种生产经营要素利用程度的方法, 分三步进行: 第一步, 确定生产经营要素在一定条件下利用的最佳值和最差值, 并根据其在农业企业规模效益中的重要程度确定权数P1 。最佳值和最差值根据式(1)和(2)确定:

式中(1)、式(2)中m

B为生产经营要素利用的最佳值;miw为最差值,m

B为生产经营要素利用的最佳值;miw为最差值,m 为第j个农业企业第i项生产要素的实际利用状况; H为样本数(一般取3~5个)。第二步,划分规模组, 并计算各规模组每项指标的几何平均数m1l, 再计算各规模组每项指标的评定系数E1l, 公式如下:

为第j个农业企业第i项生产要素的实际利用状况; H为样本数(一般取3~5个)。第二步,划分规模组, 并计算各规模组每项指标的几何平均数m1l, 再计算各规模组每项指标的评定系数E1l, 公式如下:

把不同量纲的值转化成同量纲的值。第三步,分别计算1组n个评定系数的加权平均数SRe,亦即规模效益系数。规模效益系数SRe的理论值在0~1之间,越接近1,其规模效益越高,规模越适度。

❹回归分析法。主要形式有生产函数回归分析和成本函数回归分析两种。生产函数回归分析模型如下:

y=a·x1b1·x2b2……Xnbn(5)

式(5)中y为总产出;a为回归常数;x1为第i项生产经营要素;b1为x1的生产弹性系数,n个生产弹性系数之和是规模报酬系数RTS式(5)中 y为总产出;a为回归常数; x1为第i项生产经营要素; b1为x1的生产弹性系数,n个生产弹性系数之和是规模报酬系数RTS(returns to scale), 即:

![]()

RTS大于1,规模报酬递增;等于1,规模报酬不变;小于1,规模报酬递减。生产经营要素的平均边际价值生产率MVP marginal value producti vity反映其利用效率, 计算公式如下:

MVP1=bix Gy/Gx

_ (7)

_ (7)式(7)中 Gy为该规模组产出的几何平均数; Gx

为x项生产经营要素投入量的几何平均数。通过分析比较各规模组的回归常数a, 规模报酬系数RTS及要素利用的边际价值生产率MVP, 确定农业企业的适度经营规模。另外, 可以通过回归总体生产函数, 确定不同价格水平下的适度经营规模。

为x项生产经营要素投入量的几何平均数。通过分析比较各规模组的回归常数a, 规模报酬系数RTS及要素利用的边际价值生产率MVP, 确定农业企业的适度经营规模。另外, 可以通过回归总体生产函数, 确定不同价格水平下的适度经营规模。❺边际(增量)分析法。是运用边际收益与边际成本均等原理进行经营规模的短期决策。当边际收益大于边际成本时, 表示增加该种产品是有利的, 应扩大其经营规模; 当边际收益小于边际成本时, 表示增加该种产品的生产是不合算的,则应缩小其经营规模;当边际收益等于边际成本时,则是最佳经营规模。此外,还有盈亏平衡点分析法、线性规划分析法都可用于确定农业企业的短期最佳经营规模。

经营规模的变化 农业企业的经营规模, 一般随着生产力的发展不断扩大。在具体条件下, 因受经营规模诸因素的影响, 表现出不同的情况。在资本主义国家, 农业企业经营规模不断扩大。美国1880~1969年的90年间,农场的平均土地面积由54公顷增加到158公顷。大农场的数目显著增多, 仅在1970~1980年10年间, 销售收入在20万美元以上的大农场增加4.8倍。法国平均每个农业企业的农业用地由1892年的6公顷增加到1970年的21公顷,5公顷以下的农业企业占农业企业总数的比例由1892年的71.3%下降为1970年的27.2%,而同期5~10公顷、10~20公顷、20~50公顷和50公顷以上的农业企业所占比例分别由13.8%、7.5%、5.9%、1.5%上升为15.8%、23.2%、25.4%、8.4%。联邦德国平均每个农业企业的农业用地面积由1949年的7公顷增加到1976年的12公顷, 2公顷以下、2~5公顷、5~10公顷的农业企业占农业企业总数的比例由1949年的30.8%、28.6%、20.8%下降为24.7%、12.0%、17.0%, 而同期10~20公顷、20公顷以上的农业企业由13.2%、6.6%上升为20.2%、20%。社会主义国家的农业企业经营规模发生了双向变化。苏联国营农场的平均耕地规模逐年缩小, 由1960年的1.07万公顷减少到1976年的0.6万公顷; 集体农庄的平均耕地规模逐年扩大,由1940年的600公顷增加到1976年4 400公顷。在中国历史上,随着人口的不断增加, 农家的平均耕地面积是逐渐减少的, 在1870年为1.37公顷,1933年仅0.9公顷。1949年中华人民共和国成立前后, 经过土地改革, 1952年个体农户平均耕地面积为0.93公顷; 全国农村实现农业合作化后, 1956年农业生产合作社平均耕地面积为150公顷。在人民公社化时期, 1958年农村人民公社平均耕地面积达4 000公顷,明显超过了当时的生产力发展水平。1978年以来, 实行农村经济体制改革, 推行联产承包、统分结合的双层经营制,至1982年, 生产大队平均耕地面积为129公顷, 生产队平均耕地面积为15.7公顷, 承包农户平均耕地面积为0.5公顷,转向了适应农村生产力水平的小规模经营。中国国营农场的平均耕地面积则呈扩大趋势, 1949年为1 154公顷,1960年为1 173公顷,1983年为2 140公顷。

实现农业企业的适度经营规模, 是历史发展的必然趋势。资本主义国家农业企业经营规模是随着生产力的发展不断扩大, 社会主义国家也在继续调整农业企业的经营规模。在调整过程中, 小规模农业企业仍具有强大生命力。从世界不同规模农业企业的分布看(见表),小规模农业企业占农业企业总数的65.4%。可见在相当长的历史时期中,小规模农业企业将与大、中型农业企业并存。中国随着农村商品经济的发展, 农村家庭承包户的经营规模将有所扩大, 实现其适度的经营规模。

世界不同经营规模农业企业的分布

| 农业用地面积 | 农业企业数(%) | 耕地面积(%) |

| 5公顷以下 5~20公顷 20~200公顷 200公顷以上 | 65.4 26.3 8.9 1.4 | 20.7 22.2 31.6 24.6 |

经营规模scale of operation

一个经营单位占用的劳动力与生产资料所形成的生产能力,或者一定时期生产的产品量与提供的劳务量。经营规模的大小主要取决于:生产工具的性能和劳动协作的范围;生产过程的结合方式与专业化程度:原材料供应与产品销售的条件;生产资料所有制与产品分配形式;经营管理水平等。不同的经营规模所获得的经济利益不等。能获得其他规模不能获得的超额收益的经营规模称为适度经营规模。衡量农业企业经营规模的指标主要有:土地面积、投资数额或主要生产资料的装备量、农业生产劳动力数、年总产量或总产值以及具体的管理对象指标,如畜禽数等。