060 耒耜

中国在夏商西周时代使用的耕具是耒耜。“耒”是由原始农业时期使用的尖头木棒发展而来的,在甲骨文中作“ ”、“

”、“ ”等形。为了借助脚踏的力量踏耒入土,后来在斜尖耒上加上脚踏横木,这就是甲骨文中“耒”字形状的来源。商代既有单尖耒,又有双尖耒,甲骨文中的双尖耒作“方”、“

”等形。为了借助脚踏的力量踏耒入土,后来在斜尖耒上加上脚踏横木,这就是甲骨文中“耒”字形状的来源。商代既有单尖耒,又有双尖耒,甲骨文中的双尖耒作“方”、“ ”等形。西周时代耒又有了新的发展,就是在耒的尖端部分安装上“耜”头,从而提高了耕作效率。《诗经》中有关“有略其耜,俶载南亩”,“畟畟良耜,俶载南亩”等诗句,表明耒耜在提高耕作效率方面的重要作用。

”等形。西周时代耒又有了新的发展,就是在耒的尖端部分安装上“耜”头,从而提高了耕作效率。《诗经》中有关“有略其耜,俶载南亩”,“畟畟良耜,俶载南亩”等诗句,表明耒耜在提高耕作效率方面的重要作用。

耒耜ancient spade-shaped tool used fortilling

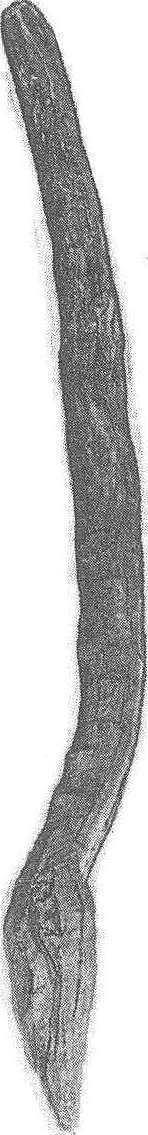

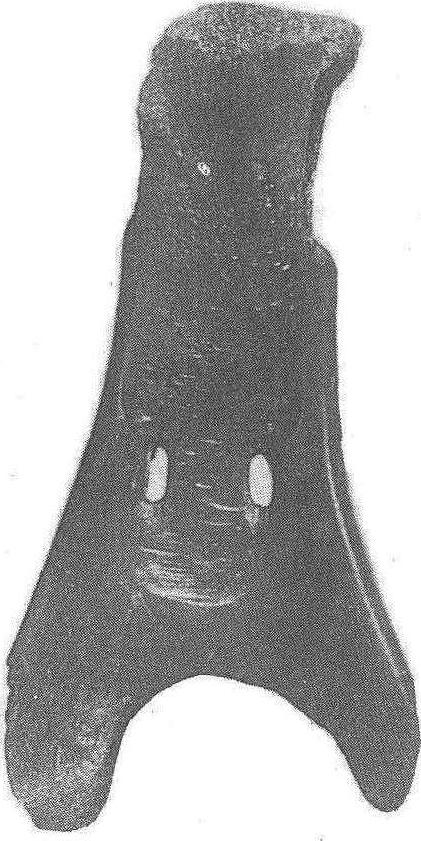

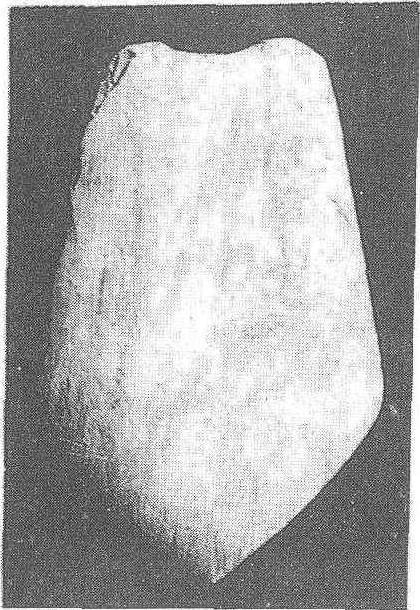

最早的挖土工具。耒耜是两种农具。耒的下端是尖锥式,耜的下端为平叶式。耒是从采集经济时期挖掘植物的尖木棍发展而来的,早期的耒就是一根尖木棍(见图1),以后在下端安一横木便于脚踏,入土容易。再后单尖演变为双尖,称为双齿耒。单尖木耒的刃部发展成为扁平的板状刃,就成为木耜。它的挖土功效比耒大,但制作也比耒复杂,需要用石斧将整段木材劈削成圆棍形的柄和板状的刃,即所谓神农“破木为耜”、“斫木为耜”。早期的耒耜都是木质的,因此不易保存下来。但在河南陕县庙底沟和陕西临潼姜寨等新石器时代遗址中都发现过使用双齿耒挖土后留下的痕迹,在浙江余姚河姆渡新石器时代遗址出土过木耜(见图2)。由于木耜的刃部容易磨损,后来就改用动物的肩胛骨或石头制作,耜刃绑在木柄上成为复合工具,就成为骨耜(见图3)和石耜(见图4)。它们都比木耜更坚固耐磨,从而提高了挖土的功效。目前在北方较早的新石器时代遗址,如河北武安的磁山遗址和河南新郑裴李岗遗址以及辽宁、内蒙古等地的遗址都出土很多石耜,其时代最早可达8000年前。由此推测,木质的耒耜的起始年代当更为久远。目前发现骨耜最多的地方是浙江余姚河姆渡遗址和桐乡罗家角遗址,距今7000年左右。骨耜是用偶蹄类哺乳动物肩胛骨制成。肩部挖一方孔,可以穿过绳子绑住木柄。骨耜的中部磨有一道凹槽以容木柄,在槽的两边又开了两个孔,穿绳正好绑住木柄末端,使木柄不易脱落,其制作方法已相当进步。这种骨耜在南方水田中使用,功效是很高的。

耒耜的使用年代也是很长的,它在商周时期仍然是主要的挖土工具,不但各地都有实物或遗迹出土,而且文献中也时有记载。如《夏小正·正月》:“农纬厥耒”。

图1 新疆孔雀河出土木耒

图2 浙江河姆渡

出土木耜

图3 浙江河姆渡出土骨耜

图4 辽宁建平出土石耜

耒耜leisi plough

中国原始的翻土农具。起源于新石器时代。《易 ·系辞》:“神农氏作,斫木为耜,揉木为耒”。“耒”为木柄,“耜”为木柄一端的刺土部分,耒和耜构成一件农具。有时也将整件农具称为“耒”或“耜”。中国古代最初是石耜、木耜、骨耜或蚌耜,后来出现铁耜。装耜一端的木柄上缚一小横木,操作时以脚踏,利用足踏的力量,把耜头刺入土中,称为“推”;然后以手板耒上端,利用杠杆作用把土块发掘起来,称为“发”。随着人向后退,连续“推”“发”而不断翻土。现在的铁锹实际上就是耒耜的遗制。中国古代也常以“耒耜”作为农具的总称,或借指耕种。

耒耜

古代的耕种工具。来源于原始社会的尖头木棒,后经过改造,耒柄由直变成弯曲,尖头由一个变为二个。汉代武梁祠画像石刻有《神农执耒图》,神农手中所执即为双齿耒。这说明早在原始社会末期, 关中地区就盛行双齿木耒。后来,人们为了提高生产效率,就把叶片状石板或片状兽骨,固定在木棒下端,以代替耒的尖头,被称为石耜或骨耜。古书上说:“斫木为耜,揉木为耒”,就是这个意思。春秋战国以后,由于牛耕兴起,耒耜渐为耕犁所代替。