《耕织图》A Picture Album on Farmingand Weaving

南宋时期以图画附诗形式描述江南农桑生产和丝织技术的农业文献。

著者楼(1090~1162),字寿玉,又字国器,浙江鄞县(今宁波)人。曾为浙江於潜令,约于1132~1134年间完成《耕织图》制作。1210年,其孙洪、深等曾将其诗刻石传颂。

《耕织图》包括耕图21幅,织图24幅,每幅附五言诗一首。耕图描绘了从浸种、整地、插秧、田间管理以至收获加工等水稻生产的全过程;织图反映了采桑、养蚕、窖茧、缫丝、织绸、剪帛等蚕丝生产的全过程。“图绘以尽其状,诗歌以尽其情”,既展示了当时江南农桑生产的概貌和技术水平,也反映了当时社会的某些风俗和经济状况。例如“采桑”图和诗句:“深篮各自携,层梯高倍寻”,反映了当时栽种的是高大的乔木桑;“择茧”图和诗句:“茧衣绕指柔,收拾拟何用?冬来作缥絖,与儿御寒冻”,反映了在推广种植棉花以前,人们用茧衣御寒的情况;“入仓”图和诗,描绘了农民一面输粟入仓,一面“却愁催赋租,胥吏来旁午,输官王事了,索饭儿叫怒”的心情;“簏”图和诗则以对比手法,揭示贫富和忙闲的不公:“茅屋闻杵臼,竹屋细簏簸……西邻华屋儿,醉饱正高卧”,反映了封建剥削的苛重和农民生活的勤苦。

楼原图及其刻石均已失传,但后世临摹、翻刻以至重绘的人却不少,其中较重要的有: ❶元代程棨(仪甫)摹本。乾隆间画家蒋溥将此书进呈,后转藏于圆明园贵积山堂。乾隆三十四年(1769)曾附上乾隆帝的五言诗勒石,置于多稼轩。1860年英法联军焚掠圆明园,程本《耕织图》也不知所终,据说已流入美国华盛顿的弗里尔美术馆(Freer Gallery ofArt)。乾隆刻石仍存23方,现藏中国历史博物馆。

❷明天顺六年(1462)宋宗鲁重刊本传入日本后,成为日本延宝四年(1676)狩野永纳本的祖本,在日本美术界有很大的影响。

❸明代万历刊本《便民图纂》收载《耕织图》31幅,更名“农务女红图”并将五言诗改为吴语竹枝词。

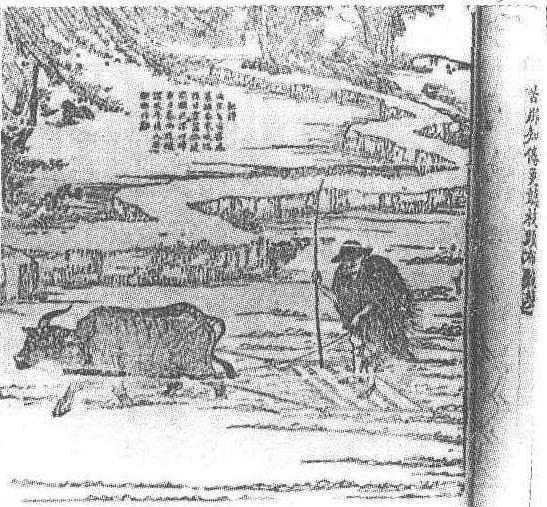

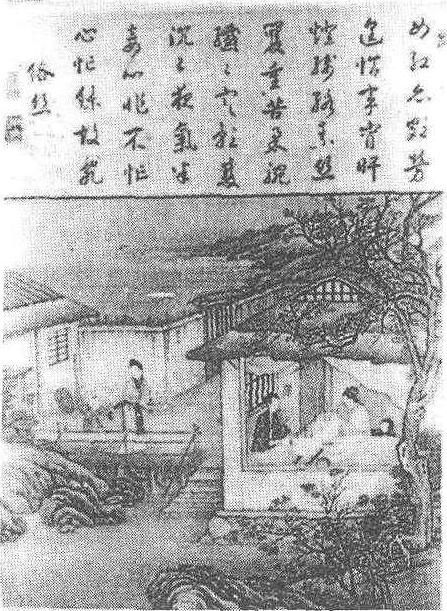

❹清焦秉贞重绘《耕织图》46幅(耕图、织图各23幅,见图1),上栏有康熙帝的七言诗各一首,楼原诗则插入画幅之中,康熙三十五年(1696)由朱圭刻印成书,后来《授时通考》亦予转载。焦氏《耕织图》在楼旧图的基础上略有增删和改动,所描人物风貌和农具,已基本换成清代的东西,而且采取了远近画法,添加了各种背景,可称艺术珍品。但由于焦氏对江南农事不熟悉,以至有些画面(如“碌碡”、“插秧”等)与实际情况不甚相符。此外,尚有雍正《耕织图》(见图2)、陈枚画《耕织图》和冷枚画《耕织图》等等。

图1 康熙《耕织图·耙耨》

图2 雍正《耕织图·络丝》

耕织图

古代农事图谱。南宋楼编绘。楼(生卒年不详),字寿玉,一字国器。鄞县(今浙江宁波)人。官至朝议大夫,持节十有余年,政绩卓著。高宗时,在临安於潜县令任上,为让世人深知农业生产的艰辛,他深入访问田夫蚕妇,绘成系统介绍水稻和丝麻纺织生产过程并附以诗歌的《耕织图》。

《耕织图》包括耕图二十一幅、织图二十四幅,每幅图均附有五言律诗一首。其耕图绘有浸种、耕、耙耨、耖、碌碡、布秧、淤荫、拔秧、插秧、一耘、二耘、三耘、灌溉、收刈、登场、持穗、簸扬、砻、舂碓、簏、入仓;织图有洛蚕、下蚕、喂蚕、一眠、二眠、三眠、分箔、採桑、大起、捉绩、上簇、灸箔、下簇、择茧、窦茧、缫丝、蚕蛾、祝谢、络丝、经、纬、织、攀花、剪帛。“图绘以尽其状,诗歌以尽其情,一时朝野传诵几遍。”(楼洪《耕织图诗跋》)。它在我国农业发展史上和版画史上都占有重要地位。

《耕织图》既是劝民重视农桑的宣传品,又可作为一件艺术欣赏品,因而对后世产生了深刻影响。当时其曾“因荐人召对,进呈御览,大加嘉奖,即以宣示后宫,则是图是诗,宜与《周书·无逸》之篇,《豳风·七月》之章,并重不朽矣”(楼洪《耕织图诗跋》)。在楼之前,南宋临安钱塘画家刘松年曾于宁宗朝进呈。其作《耕织图》,受到朝廷赏识并赐于金带。及至元代,邝璠指出:“宋楼旧制《耕织图》,大抵与吴俗少异,其为诗又非愚夫愚妇之所易晓,因更易数事,多以吴歌,其事既易知,其言亦易入用劝于民。”(邝璠《题农务女红之图》)因而在楼图的基础上,绘制农务图十五幅,女红图十六幅,编入其《便民图纂》之中,以便向江南农家普及。至清代,康熙亦命钦天监五官正焦秉贞绘制《耕织图》,作诗题咏,并雕板印行。此外,乾隆时还有冷枚、陈枚各绘的《耕织图》,以及方观承绘制的反映棉花生产过程的《棉花图》。溯其风气之渊源,则主要来自楼的《耕织图》。现在一般所称的《耕织图》,当是指楼图。

据《四库提要》说,编纂《四库全书》时,“内府所藏画本尚在”。大约与此同时,阮葵生的《茶余客话》说,他在内廷看到过这部《耕织图》的真迹,诗都是用小篆写的。现恐已佚去。现存楼《耕织图诗》见于《知不足斋丛书》、《丛书集成》等。康熙时的图与诗则见中华书局版《授时通考》排行本。

耕织图

清康熙、乾隆二朝木刻版画。纸本墨印。现藏辽宁省博物馆。康熙年间刻本为墨印笔填彩,题名为“本版耕织图”,并有康熙三十五年序款。每开图心高23.9、宽24.1厘米; 乾隆时翻刻本共存两册,每册前有乾隆题图序,并乾隆书康熙诗及自和诗。第一册为五十开,第二册为四十八开。辽博藏传世《耕织图》,为清初画家焦秉页原绘,康熙三十五年(1696)内府刻板印制。其图绘法质朴生动,刻制精细,文图并茂。刻版者朱圭,亦为清代江南吴地名匠,康熙前后居京师官任鸿胪寺序班。一代名师焦秉贞的名作,经一代名匠付梓刻版精印,愈见其技艺精绝。故《耕织图》实为清初以来版画史上的珍贵之作。

《耕织图》Pictures of Farming and Weaving

宋代的农业和蚕织图录。是中国多种耕织图中最早的一种。作者楼,字寿玉,一字国器,今浙江鄞县人,生卒年不详。 在南宋高宗(1127~1162)时任临安於潜(今属浙江临安县)县令。他关心农桑,熟谙当地农夫蚕妇之操作情况,遂制成《耕织图》。耕图部分以水稻栽培为内容,自浸种起至入仓止,共图21幅。织图部分以养蚕织帛,自浴蚕起至剪帛止,共图24幅。合计共图45幅,每图均附五言诗一首。 楼曾将《耕织图》进献宋高宗,“一时朝野传诵几徧。”此图真迹,清乾隆时尚存宫内,后失佚。因图不易摹绘,故摹本极少,元代程棨曾有摹本,在第二次鸦片战争中为英法联军劫走,现藏美国弗利亚美术馆。中国有石刻的摹本。

耕织图

1689年,清康熙帝玄烨偶临董其昌《池上篇》书,命焦秉贞取其诗意作画,颇得玄烨赞赏。同年,玄烨南巡,见到南宋楼所作《耕织图》刻本,后命焦秉贞据以重写。《耕织图》描写农村男耕女织的劳动生产过程,反映出封建时代农村生活的一部分面貌。其图共绘46图。其中“耕”、“织”各23图。“耕图”描写浸种、耕、耙耨、布秧、插秧、耘、灌溉、收刈、登场、舂碓以至入仓等各个农业生产的过程。“织图”描写洛蚕、采桑、上簇、下簇、择茧、窑茧、练丝、纬、织、络、经、染色以至剪帛、成衣。每幅画上都有康熙帝玄烨的题诗。后经刻板,刊于康熙五十一年(1712年)。从刻本看,用笔工细,屋宇、织机、农具等,继承了古代界画的优秀传统;构图多吸收西洋绘画的透视法,院落、田野布置深远,人物处理近大远小,在人物的描绘上,若与宋楼《耕织图》(现存日本,狩野永纳在1676年翻刻明天顺刻本)相比:楼作简朴,所绘农妇身短面圆,带有一定古拙感;焦作纤丽,妇女多颀身细腰,姿态婀娜,具有一定装饰味。