耳er

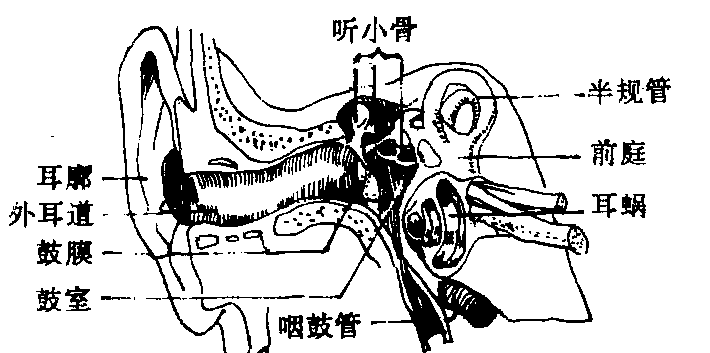

又称位听器官。包括听觉器官和位觉器官两部分。人的耳分外耳、中耳、内耳三部分。外耳由耳廓、外耳道和鼓膜三部分组成。耳廓有丰富的血管和神经,是耳针疗法的部位,人体患病时,在耳廓的某些部位有所反映,可根据耳廓上的穴位来治疗某些疾病;外耳道,皮肤内含有毛囊、皮脂腺、汗腺及盯眝腺,盯眝腺分泌盯眝耳垢,对外耳道有保护作用;鼓膜为卵圆形半透明的薄膜,位于外耳与中耳之间,可随声波振动。鼓膜的外层为复层扁平上皮,中层为致密结缔组织,内层为粘膜。鼓膜中央略向鼓室凸出称为鼓脐,与锤骨柄末端相附。中耳,包括鼓室和咽鼓管。鼓室是颞骨中的一小空腔,内有听小骨、听肌、韧带等。锤骨、砧骨、镫骨三块听小骨依次连成听骨链,镫骨底板抵于内耳外侧壁卵圆形的前庭窗上,周围有韧带封闭。咽鼓管是连通鼓室和鼻咽部的管道。入咽的开口处平时关闭,作吞咽、打呵欠、喷嚏动作时开放,空气通过此管进入鼓室,使内外气压相等,以保证鼓膜的正常振动而维持听力。内耳位于颞骨岩部的骨质内,鼓室的内侧,由构造复杂的弯曲管腔组成,故又称迷路。迷路有骨迷路和膜迷路之分,骨迷路为岩部骨质内的一些弯曲的小管和小腔,互相连通;膜迷路是悬挂在骨迷路内的膜性小管和小囊。二者之间充满外淋巴,膜迷路内有内淋巴。内外不相通。有营养和传递声波的作用。迷路由前向后,沿岩部的长轴分为耳蜗、前庭和半规管。耳蜗是听觉感受器;前庭和半规管是位觉(平衡觉)感受器,能感受机体位置变化。

耳ěr

❶官吏巾帻两侧的下垂部分。其制长短不一,长者用于文官,短者用于武将,最早出现于西汉时期。《后汉书·舆服志下》:“帻者,赜也,头首严赜也。至孝文乃高颜题,续之为耳……文者长耳,武者短耳,称其冠也。”汉蔡邕《独断》卷下:“冠进贤者宜长耳,冠惠文者宜短耳,各随所宜。”

❷鞋襻。《西游记》第二十五回:“三耳草鞋登脚下,九阳巾子把头包。”清闵小艮《清规玄妙·外集》:“斯乃九流外教,火居门徒……或跣足,或多耳麻鞋。”

.jpg)

冠上的耳

(山东嘉祥武氏祠汉代石刻)

耳er

听觉和平衡功能的器官。耳分为外耳、中耳和内耳三部分(见图)。外耳由耳廓、外耳道和鼓膜组成。耳廓是突出在外的部分,俗称耳朵,除耳垂由脂肪和结缔组织构成外,其余均为弹性软骨组成,外覆皮肤,耳廓主要起收集声波的作用。外耳道是一条略呈S形弯曲、长约2.5厘米的管道,能将声波向里传入。耳道外1/3为软骨部,内2/3为骨部。整个外耳道覆以皮肤,软骨部有毛囊、皮脂腺及盯眝腺,外耳道和中耳交界处是鼓膜,鼓膜是一层椭圆形半透明薄膜,直径约10毫米,厚约0.1毫米。膜的中心向内凹陷称为鼓膜脐,是听小骨附着的部分。经外耳道传来的声波引起鼓膜振动。中耳包括鼓室和咽鼓管。鼓室内有三块听小骨,即锤骨、砧骨和镫骨,三者相连,构成杠杆系统,是传导声波的重要结构。锤骨位于最外侧并附于鼓膜;砧骨在中间;镫骨以其角板抵在内耳前庭窗上。咽鼓管一端开口于鼓室,另一端开口于鼻咽部。在鼻咽部的开口平时关闭,仅在吞咽和打呵欠时张开。咽鼓管有节制地开放,可调节鼓室内气压,使其与外界大气压保持平衡。内耳又称“迷路”,构造非常复杂,由半规管、前庭、耳蜗三部分组成,主要功能是传导和感受声音,辨别方向及保持平衡。

外耳、中耳、内耳部位

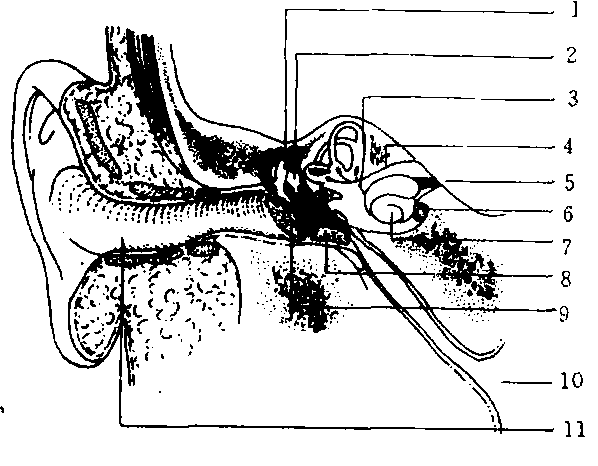

耳Er

既是听觉器官又是位置和平衡觉器官(即位听器官)。耳分为外耳、中耳和内耳。位听感受细胞都在内耳中。

1.锤骨 2.砧骨 3.半规管 4.前庭神经5.听神经 6.蜗管 7.耳蜗 8.镫骨9.鼓膜 10.咽 11.外耳

耳的构造

外耳包括耳廓、外耳道和鼓膜。外耳道壁上有汗毛、皮脂腺、汗腺和盯眝腺。盯眝腺的分泌物叫盯眝,它可粘粘灰尘和异物,形成“耳屎”,有保护作用。鼓膜介于外耳道和中耳之间,可随声波振动。

中耳包括鼓室和咽鼓管。鼓室内有三块听小骨,即锤骨、砧骨和镫骨,并连成一个听骨链,界于鼓膜和耳蜗卵圆窗之间,具有传导声波的作用。咽鼓管连通鼓室和鼻咽部,以平衡鼓室和外界的气压,维持鼓膜的正常形态和功能。小儿的咽鼓管短,咽部炎症易波及中耳。

内耳位于颞骨内(也称为耳迷路)。分为前庭、半规管和耳蜗,其内充满了淋巴液。耳蜗是听觉器官,前庭和半规管是位觉器官。

声波从外耳道传入,引起鼓膜振动,然后通过听骨链的传递至卵圆窗,引起耳蜗内的淋巴液振动,刺激听感受细胞兴奋,冲动经耳蜗神经传至大脑皮层产生听觉。前庭内有椭圆囊和球囊,可以感受头部在空间中的位置以及机体的直线加速或减速运动。半规管有三个,彼此互相垂直,感受头部在三维空间内的变速旋转运动。椭圆囊、球囊和半规管通过感受头部的位置和运动变化,反射性地调整躯干,四肢的肌紧张以维持姿势平衡。前庭和半规管过于敏感的人,受刺激时,引起一系列植物性功能反应(如恶心、呕吐、眩晕等,这就常说的晕车、晕船症)。通过锻炼可以减轻或克服。

挖耳容易引起外耳道炎,若不小心还易损伤鼓膜(严重的可失聪)。夏季游泳时,要尽量避免耳进水,若已进水,一定要将水空出,否则易引起外耳道炎或中耳炎。

耳

感觉器官,主要司听觉和平衡。分外耳、中耳和内耳三部分。外耳包括耳廓和外耳道及鼓膜,有收集声波及扩音作用,保护深部免受外伤。中耳包括鼓室、咽鼓管、鼓窦和乳突腔,是传声装置,把声波传入内耳淋巴液内。内耳也称迷路,分前庭、半规管的耳蜗,是听觉和维持身体平衡的主要部分。

耳

是听觉的外周感受器。分为外耳、中耳和内耳三部分。外耳包括耳廓和外耳道,是声音传导的道路。中耳包括鼓膜、听小骨、肌肉和咽鼓管。内耳包括耳蜗、前庭和半规管三部分,又叫迷路。内耳的耳蜗与听觉有关,前庭和半规管则与平衡觉有关。耳的适宜刺激是一定频率的声波。声波通过外耳道、鼓膜和听小骨的传递,引起耳蜗中淋巴液和基底膜的振动,使耳蜗科蒂氏器中的毛细胞产生兴奋,兴奋经听神经传递到大脑皮层的听觉中枢而产生听觉。

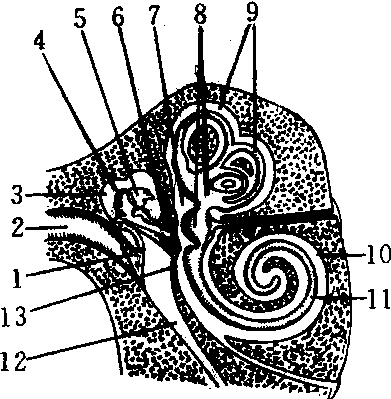

耳ear,auris

听觉和平衡器官。脊椎动物中圆口类和鱼类仅有内耳,两栖类开始出现中耳,高等脊椎动物可分为外耳、中耳和内耳。外耳由耳廓和外耳道构成,有收集声波作用;中耳又称鼓室,为外耳与内耳间的空腔,与外耳间有鼓膜封闭,与内耳间有两小孔,分别被听小骨及第二鼓膜封闭,鼓室内有听小骨,能将声波引起的鼓膜振动转至内耳;内耳为埋藏颞骨内的迷路(见内耳)。

耳的构造模式图

1. 鼓膜 2. 外耳道 3. 鼓室 4.锤骨 5. 砧骨 6.镫骨及前庭窗 7.前庭 8.椭圆囊和球囊 9. 骨和膜半规管 10.耳蜗 11. 耳蜗管 12. 咽鼓管 13.蜗窗及其膜

耳er

助词,用于句末,或表示仅限于此的语气,相当于“而已”“罢了”等;或表示肯定语气,相当于“呀”“了”等。如:❶从此道至吾军,不过二十里耳。(《史记·项羽本纪》“耳”句:从这条道儿到我军营,不过二十里而已。)

❷我当年可以为友者,唯此二生耳。(《世说新语·贤媛》“耳”句:我当年可以当作朋友的,只有嵇康、阮籍二人罢了。)

❸诸将,易得耳。(《史记·淮阴侯列传》“耳”句:诸将领,容易得到呀。)

❹乳母既至,朔亦侍侧,因谓曰:“汝痴耳!帝岂复忆汝乳哺时恩邪?”(《世说新语·规箴》“耳”句:乳娘来到后,东方朔也侍奉在帝侧,就对〔乳娘〕说:“你太傻了!皇帝哪里还能记得你哺乳〔他〕时的恩情呢?)凡fan 副词,用于动词短语、数量短语等前,表示对动作次数或人与事物的数量以及时间等的总体估计,相当于“总共”“共计”等;用于名词或名词短语前,表示事物的全部,相当于“所有”;用于句首(主语前),表示后面所述为经验、规律等,相当于“凡是”。“大凡”略同。相当于“凡是”“大致上”等。如: ❶凡杀三人,伤五人。(《汉书·文三王传》“凡”句:总共杀死三人,伤残五人。)

❷由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。(《三国志·蜀书·诸葛亮传》“凡”句:因此先主就去拜谒诸葛亮,总共去了三次,才被接见。)

❸凡九十二篇,分为十卷。(《齐民要术·序》“凡”句:共计九十二篇,分为十卷。)

❹凡尔器用财贿,无置于许。(《左传·隐公十一年》“凡”句:所有你的东西钱财,都不要放在许国。)

❺长沙王亲近小人,远外君子。凡在朝者,人怀危惧。(《世说新语·言语》“凡”句:长沙王亲近小人,疏远君子。所有在朝的人,都感到不安和害怕。)

❻凡雨,自三日以往为霖。(《左传·隐公九年》“凡”句:凡是下雨,从三天以后就称为霖。)

❼大凡物不得其平则鸣。(《韩昌黎集·送孟东野序》“凡”句:凡是事物不公平就会发出鸣叫。)

❽大凡乱国多,理国寡。(《柳宗元集·封建论》“大凡”句:大致上是混乱的国家多,得到治理的国家少。)

耳

耳分内耳、中耳、外耳3部分。外耳包括耳廓、外耳道及鼓膜3部分。成人外耳道全长2.5~3.5 cm。中耳包括鼓室、咽鼓管、乳突窦及乳突小房等,鼓室上下径约15 mm,容积1~2 mL。内耳形状不规则,其长轴约有2 cm。

- 中国少数民族对外交流协会

- 中国少数民族常识

- 中国少数民族当代文学史

- 中国少数民族戏剧丛书·新疆卷

- 中国少数民族戏剧丛书·湖南卷

- 中国少数民族教育发展与展望

- 中国少数民族教育学概论

- 中国少数民族教育本体理论研究

- 中国少数民族文化与旅游

- 中国少数民族文化史

- 中国少数民族文化简史

- 中国少数民族文化通论

- 中国少数民族文字

- 中国少数民族文学与文献论集

- 中国少数民族文学古籍举要

- 中国少数民族文学史

- 中国少数民族文学学会

- 中国少数民族文学报刊史纲

- 中国少数民族文学比较研究

- 中国少数民族文物保护协会

- 中国少数民族服饰赏析

- 中国少数民族民俗大辞典

- 中国少数民族民间文学作品选讲

- 中国少数民族民间文学概论

- 中国少数民族特色菜