腔上囊bursa cloacalis

鸟类所特有、并以培育B-淋巴细胞为主要功能的初级淋巴器官。位于泄殖腔背侧,以短柄开口于肛道。幼雏出壳时其体积较小,性成熟前后发育达最高峰,此后逐渐萎缩直至完全消失,其萎缩退化过程发生的迟早和快慢,与鸟类的品种,性别和生活条件有关。

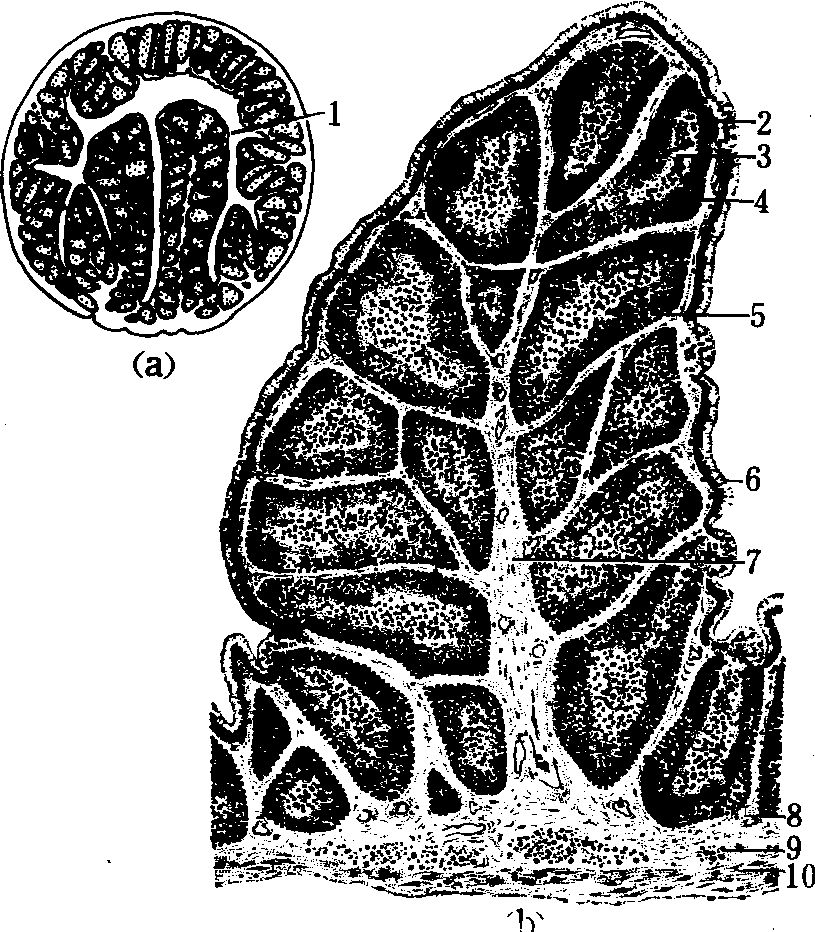

组织结构 具有管状器官的组织结构特点,但粘膜特殊,具发达的纵行皱襞,如鸡可达12~14条。粘膜上皮主要为假复层柱状上皮,局部为单层柱状或立方上皮,在与淋巴小结连接处则为复层上皮,细胞聚集成簇,有如瓶塞。固有层中含呈圆形,卵圆形或不规则多边形的淋巴小结样结构,称史丹纽氏滤泡,由浅色的髓质和深色的皮质,以及介于两者之间的一层未分化的上皮细胞及基膜组成(见图)。

髓质 具有上皮性网状细胞支架,无网状纤维和毛细血管; 支架中多为大、中淋巴细胞,可不断分裂分化成B细胞。此外,还有许多巨噬细胞,胞质内含有大量被吞噬的淋巴细胞残留物,与胸腺皮质内的巨噬细胞相似。

鸭腔上囊粘膜皱襞横切面

(a)腔上囊横切; (b)粘膜皱襞横切

1. 淋巴小结髓质部与粘膜上皮连接处; 2. 淋巴小结髓质部; 3. 淋巴小结皮质部;4. 毛细血管;5. 粘膜上皮;6.小梁; 7. 粘膜下层;8. 内纵肌层; 9. 外环肌层; 10. 浆膜

皮质 仅数层细胞,具网状细胞和网纤支架,以及毛细血管,支架中细胞排列紧密,大多为中、小淋巴细胞,也有若干巨噬细胞。淋巴细胞仍可继续分裂分化,带有膜抗体的淋巴细胞也较多,但未见浆细胞。据推测新形成的B细胞进入毛细血管,再通过血液循环转移到次级淋巴器官和其他淋巴组织中,皮质与髓质之间。

未分化上皮及其基膜 位于皮质与髓质之间,与粘膜上皮及其基膜相连续,说明淋巴小结样结构的形成与粘膜上皮关系密切。近年有人报道,在腔上囊背侧近短柄处粘膜内存在一片主要由T细胞组成的游散性淋巴组织,意义不明。

功能 上皮性网状细胞能分泌激素,诱导从骨髓迁移来的干细胞分裂分化,形成带有不同膜抗体和不同特异性B细胞,经血液循环播种到次级淋巴器官和其他淋巴组织中,参与体液免疫活动。有人认为腔上囊还能分泌影响红细胞生成,以及肾上腺和甲状腺生理活动的激素。

腔上囊bursa cloacalis

又称泄殖腔囊。鸟类泄殖腔背侧的囊状淋巴上皮器官。1621年由法布里修斯(Fabricius)首先发现,又名法氏囊(bursaFabricii)。形态结构因鸟种和年龄有不同。鸡和火鸡的呈球形憩室,4~5月龄时发育最大,性成熟时开始退化,10月龄时仅为一纤维小囊,最终完全消失。鸭和鹅的为圆柱状盲囊,鸭的退化略晚于鸡,鹅的到24月龄才退化。囊腔黏膜形成富含淋巴小结的纵行皱壁,鸡有12~14条,鸭、鹅仅两条。囊内的狭腔以小孔开口于泄殖腔。来自骨髓的造血干细胞进入腔上囊后,受囊体分泌激素的影响,迅速增殖,分化成B淋巴细胞,又称囊依赖细胞。切除腔上囊的幼雏,特异性抗体的产生受到显著抑制。鸡感染传染性腔上囊炎后,腔上囊淋巴细胞受破坏,常使体液免疫受到抑制,机体免疫功能下降。

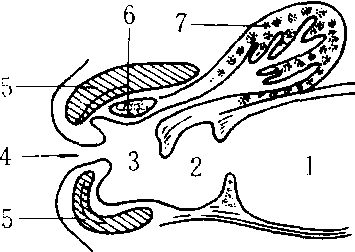

幼禽泄殖腔正中矢面

1.类道 2. 泄殖道 3. 肛道 4. 肛门 5. 括约肌 6. 肛腺 7.腔上囊