050 范缜

南朝齐梁时哲学家、无神论者。著《神灭论》。从“形神相即”和“形存则神存,形谢则神灭”的根本命题出发,论证了形体和精神的关系是“质”和“用”的关系,“形者神之质,神者形之用”。强调“名殊而体一”,认为“形”与“神”是殊名,但“形称其质,神言其用”,形神相即,不得相异,表现出要求从“殊名”中把握“体一”(具体的统一)的思想。认为论辩的根本目的在于正确的论断事物的真实性,而不是为辩而辩。坚持穷理,反对穷辩。穷理即根据事实提出“精据”(精密的论据),作出“雅决”(纯正的判断)。穷辩即只知引经据典,根据经典古义、怪异传说来作辩解。

051 范缜约450—约510

南朝齐梁时哲学家,无神论者。字子真。南乡舞阴(今河南泌阳)人。少学于刘𤩽。仕齐,任宁蛮主簿、尚书殿中郎。仕梁,任尚书左丞、中书郎等职。初在南齐竟陵王尚子良西邸发表反对佛教因果报应的言论,后著《神灭论》。“此论出,朝野喧哗,子良集僧难之,而不能屈。”天监六年 (507),梁武帝发动王公朝贵64人围攻《神灭论》,皆不能折其锋锐。他认为形体与精神是既有区别又有联系的统一体,二者“名殊而体一也。”“神即形也,形即神也,是以形存则神存,形谢则神灭也。”(《神灭论》)论证了精神对于形体的依赖关系,提出“形者神之质,神者形之用,是则形称其质,神言其用,形之与神,不得相异。”(同上)阐明特定的形质产生特定作用,“人之质,质有知也,木之质,质无知也。”“死者有如木之质,而无异木之知,生者有异木之知,而无如木之质。”(同上)有力地批驳了佛学神不灭论,克服了以前唯物主义者视精神为特殊物质的缺陷。此外,还严厉揭露了佛教的危害,认为“浮屠害政,桑门蠹俗,风惊雾起,驰荡不休。”著有《神灭论》、《答曹舍人》等。

范缜450—515年Fanzhen

著名的唯物主义无神论者。字子真,南朝齐梁时南乡舞阳(今河南泌阳)人。曾仕齐、梁,官至中书郎。南齐竟陵王肖子良曾组织名僧围攻其神灭论思想,未能驳倒,又加以威胁利诱,范缜以不能“卖论取官”严词拒绝。后梁武帝又发动王公朝贵六十四人,著文七十五篇,围攻《神灭论》,无以折其锋锐。现存著作有《神灭论》和《答曹舍人》。提出了“形质神用”的命题,并以刀刃与锋利的比喻形象地说明了形体与精神的关系,得出了“形存则神存,形谢则神灭”的结论。克服了以前唯物主义视形神为“精粗一气”的理论缺陷。对佛教徒的神不灭论进行了批驳。从而系统地论证了唯物主义形神一元论,使中国古代朴素唯物主义关于形神关系的认识达到了最高水平。

范缜约450—515Fanzhen

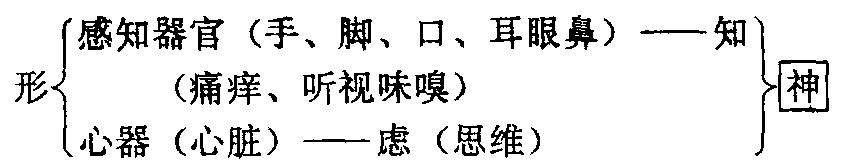

中国南北朝时期的无神论思想家、心理学思想家。字子真。范缜所写的《神灭论》,是我国古代重要的心理学思想文献之一。它的中心思想是“形存则神存,形谢则神灭”,旗帜鲜明地用“神灭”论反对“神不灭”论。为了论证唯物主义的形神观,先后提出了“形神相即”、“形质神用”等两个命题,认为形体是产生心理的物质基础,而心理则是形体所表现出来的一种机能。范缜还通过区别“木之质”与“人之质”、“死形之质”与“生形之质”,有力地说明了“形质神用”的正确性,即只有生人之质才能产生心理,死人是不会产生心理的。他还具体地提出了不同的心理活动各有一定的生理器官的论点,其意如下:

范缜的著述颇多,但绝大部分早已失传。现仅存有《神灭论》和《答曹思文难神灭论》等五篇论著,计3700字,均收录在严可均《全梁文》卷四五。

范缜约450—约510Fanzhen

南朝齐、梁时唯物主义哲学家和无神论者、字子真。南阳舞阴(今河南泌阳西北)人。少时孤贫,勤奋好学,曾从名儒刘𤩽受业,博通经典,尤精《三礼》。性质朴正直,好危言高论,不媚俗,不盲从。南朝齐时历任尚书殿中郎、领军长史、宜都太守,曾是竟陵王萧子良的西邸文士之一。入梁,先后任晋安太守、尚书左丞、中书郎、国子博士等职。东晋南朝时期,玄学与佛学合流,佛教得到大发展。上至皇帝、王公贵族,下至一般百姓都竟相佞佛。与此同时,鬼、神等迷信思想也泛滥严重。范缜目睹“浮屠害政,桑门蠹俗。”(《梁书·范缜传》)立志破除时弊。他继承了汉魏以来无神论思想,反对因果鬼神之说,与笃信佛教的萧子良展开了辩论。子良问曰:“君不信因果,何得富贵贫贱?”缜答曰:“人生如树花同发,随风而堕,自有拂帘幌坠于茵席之上,自有关篱墙落于粪溷之中。坠茵席者殿下是也,落粪溷者下官是也。贵贱虽复殊途,因果竟在何处?”(同上)萧子良又派王融以中书郎之职劝诱范缜放弃自己的观点,范缜答称:“使范缜卖论取官,已至令仆矣,何但中书郎耶?”(同上)梁天监六年(507),范缜发表了《神灭论》,系统地阐述了唯物主义哲学思想。他以刀刃与锋利为喻来论证形与神的关系,肯定物质是第一性的,精神依赖于物质而存在。“神之于质,犹利之于刃;形之于用,犹刃之于利,……舍利无刃,舍刃无利。未闻刃没而利存,岂容形亡而神在?”(同上)《神灭论》是我国古代思想史上划时代的作品,对当时影响极大。梁武帝曾发动王公大臣60多人撰文75篇攻击范缜的观点,但缜“辩摧众口,日服千人”(同上)。除《神灭论》外,还著《拟招隐士赋》、《与王仆射书》、《答曹舍人》、《国子博士让裴子野表》等文,载《弘明集》、《文苑英华》、《艺文类聚》等书中。

范缜约450—约510

南朝齐梁时哲学家、无神论者。字子真,南乡舞阳(今河南泌阳西北)人。先后仕齐、梁,任尚书殿中郎、尚书左丞等职。初在南齐竟陵王萧子良西邸发表反佛言论,退而著《神灭论》,并以不能“卖论取官”拒绝萧的劝诱。提出“形神相即”、“形质神用”观点,认为“神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也”。著作多佚,存《神灭论》、《答曹舍人》,后收入《弘明集》。王通(584—617) 隋哲学家。字仲淹,门人谥文中子。绛州龙门(今山西河津)人。曾于河、汾之间授徒千人,时称“河汾门下”。主张以儒学为本,实现儒、道、佛三教“合一”。以元气为天之本,又承认有“天神”、“地祇”。以“命”理释社会之治乱、人之穷达吉凶。知行观上提出“有行而至者,有不行而至者”。著作现存《中说》,又称《文中子》,系门人所记其言行。

范缜450?——510?

字子真,南乡舞阳(今河南泌阳西北)人。南朝齐梁间著名思想家、文学家。少孤贫,事母孝谨。性质直,好危言高论。从学名儒刘瓛。仕齐,任尚书殿中郎、宜都太守、尚书左丞等职。坐事流放广州,还为国子博士。著有《神灭论》一文,发展了魏晋以来的无神论思想。他以唯物主义物质第一的观点反对佛教的神不灭及因果报应思想。此论一出,朝野为之哗然。梁武帝和竟陵王萧子良曾组织朝臣、僧众与之辨驳,都没有难倒他。《诗品》对他的诗有评论,但诗已不传。原有集,已佚。《神灭论》、《拟招隐士赋》、《与王仆射书》等文,存《弘明集》中。

范缜约448—515

南朝齐梁间哲学家。字子真。南乡舞阴 (河南泌阳县西北) 人。出身寒微:博通经史,尤精《仪礼》、《周礼》、《礼记》。先后任齐、梁,任尚书殿中郎、尚书左丞等职。为人耿直,敢于直言。在佛教盛行时,曾在齐竟陵王萧子良府中发表反佛言论,后针对佛教“神不灭”论,发表《神灭论》,揭露佛教对社会的危害,引起朝野大哗。坚持无神论,认为形存神存,形谢神灭,“形者神之质,神者形之用”,精神不能离开形体而独立存在。还对“知” (感觉) 和“虑”(思维) 作了分析,认为“手等有痛痒之知”而“无是非之虑”。指出“浅则为知,深则为虑。”但也有生来就有圣人、圣体、圣人之神和凡人、凡体、凡人之神的唯心论、宿命论的观点。其《神灭论》在中国思想史上占有重要地位。

范缜

范缜 (约450—约510),字子真,南乡舞阴 (今河南泌阳) 人。早年丧父家贫。曾从名儒刘巘学习经史。性情耿直,不畏权贵,“好危言高论”,屡遭当权者的排斥。他的反佛理论是从反对报应说开始的,他的反佛斗争根据则是继承了戴逵、刘峻等人的自然命定论。他继续进行理论创造,“退论其理,著 《神灭论》”,该文发表以后,引起轰动,肖子良组织众僧和他辩论,都被驳回。

他的 《神灭论》 以形神关系为中心,阐述了精神现象的生理依托。中国自先秦以来,形神问题就成为思想界关注的重要理论问题。该书总结了前人的思想经验教训,克服了原有缺点,把中国古代的无神论提高到新的水平。其主要观点是以 “形神相即” 反对 “形神相异”。所谓 “形神相即” 指的是,神和形是互相联系不可分离的,神的生、灭要以形的存、谢为转移,也就是说,在形神关系中,两者不是平行的,而是一种以形为基础、神为派生的关系。天地间没有所谓的 “形神相异”,“形神非一”,即没有脱离形体不灭的精神,这样,轮回、报应之说也就不能成立了。

该书另一观点是提出了 “形质神用”的命题,这是对 “形神相即” 的发挥和深化。同时提出: 不是任何物质实体都能产生精神作用,只有像人这样特殊的物质才能产生精神,从精神现象产生的根源上说明它对物质的依赖关系。因此,不同质有不同的用,它们之间的界限不能混淆。而同一事物的质也是会变化的。人的质是会转化的,只有活人的质才具有精神作用,当活人的质转化为死人的质,就不再具有精神作用了。而事物的质变又是有其内在的规律的,人也一样,活人要变成死人,但死人决不能变为活人。由于精神是形体的作用,形体是死而不能复生的,精神也是灭而不复存在的。同时他还批评了佛教徒以手、足不能思想为理来论证形神可以分离的错误观点。

范缜把人的精神现象分为两部分,一是能感受痛痒的 “知”,即知觉; 一是能判断是非的 “虑”,即思维。这里,范缜对生理器官的不同功能,以及知觉和思维差别性和统一性问题的论述,使得佛教徒在这方面的难问无隙可乘。范缜的 《神灭论》 还指出了佛教对社会的影响,他说:佛教 “惑以茫昧之言”,用渺茫的谎言来迷惑人; “惧以阿鼻之苦”,用地狱的痛苦来吓唬人; “诱以虚诞之辞”,用虚假的言词来愚弄人; 用天堂的快乐来欺骗人。

但是当佛教徒们把难问转向社会领域时,范缜的 《神灭论》 就表现出很大的局限性来。他在回答佛教徒所说 “圣人之形犹凡人之形,而有凡圣之殊,故知形神异矣” 的观点时,认为 “圣人” 生来就具有“圣体”,凡人生来就具有 “凡体”,“圣人之体” 决定 “圣人之神”,“凡人之体” 决定 “凡人之神”,由此他断定,圣人的形体不同于凡人的形体,所以圣人在道德上也超过凡人之上。这是范缜用人生的生理现象去解释人的社会差别,把自然现象和社会现象混为一谈所得出的错误结论。范缜对儒家的有神论虽不象何承天那样笃信无疑,但他也不敢采取公开反对的立场。这说明他还保留了有神论的某些残余。

范缜约450—510

南朝齐梁时期著名的无神论者和唯物主义思想家。字子真,祖籍顺阳南乡 (今河南淅川县)。缜少孤贫,刻苦勤学,“性质直,好危言高论”,不畏权贵。先后仕齐、梁,任尚书殿中郎、尚书左丞等职。他综合并发展了魏晋以来的无神论和神灭论思想,对佛教进行了坚决的斗争。著《神灭论》,从“形神相即”和“形存则神存”,“形谢则神灭” 的根本命题出发,论证了形体和精神的关系,是“质”和“用” 的关系: “形者神之质,神者形之用”。肯定精神本身非物质实体,而是人的形体的一种作用,修正了以前唯物主义者误认为精神是一种特殊物质的观点。他的“神灭”思想对后来无神论和反佛斗争的发展起了积极的影响。他的著作多已失传,现传《神灭论》、《答曹舍人》等篇,存《弘明集》 中。

范缜约450—约510

南朝齐、梁时哲学家、无神论者。字子真。南乡舞阴(今河南泌阳县)人。综合并发展了魏晋以来的无神论和神灭论思想。初发表过反对佛教因果报应的言论,后著《神灭论》。主张“形神相即”、“形质神用”,指出形与神“名殊而体一”。将形体和精神的关系,比喻为刀刃和刀刃的锋利的关系,批驳了佛学神不灭说并指出佛教的危害。其思想对后来无神论的发展起了重大作用。著作现仅存《神灭论》、《答曹舍人》等,收入《弘明集》中。

范缜

南朝唯物主义无神论思想家。约生于450年,卒于515年。10多岁从师学经术,仕齐至尚书殿中郎、晋安太守和中书郎等职。著名作品为《神灭论》。全文共5段,31条,1900多字,是中国思想史上划时代的作品。

范缜约450~约510

南朝齐梁时唯物主义哲学家和无神论者。字子真。南乡舞阴(今河南泌阳)人。出身寒微,少师从刘瓛,博通经书,尤精三礼。“好危言高论”,不畏权贵。仕齐,任宁蛮主簿、尚书殿中郎。仕梁,任尚书左丞、中书郎等职。综合并发展了魏晋以来的无神论和神灭论思想,同佛教进行了尖锐的斗争。据《梁书·范缜传》记载,他先在南齐竟陵王萧子良西邸发表反对佛教和因果报应的言论,退而著《神灭论》。“此论出,朝野喧哗;子良集僧难之,而不能屈”。并断然拒绝劝诱,不肯“卖论取官”。后梁武帝宣布佛教为国教,为消除《神灭论》的影响,于天监六年(507年)命王公朝贵及僧正60余人进行反驳,不能折其锋锐。他在《神灭论》中提出了“形神相即”、“形质神用”、“形存则神存,形谢则神灭”的观点,指出“形”和“神”的关系,正如刀刃和刀刃的锋利的关系一样。肯定精神本身并非物质实体,而是人的形体的一种作用,修正了以前的唯物主义者误认为精神是一种特殊物质的观点。指出“浮屠害政,桑(沙)门蠹俗”,揭露了佛教从精神上奴役人民和物质上妨碍生产的危害。其“神灭”思想对后世无神论和反佛斗争的发展起了积极的影响。其著作多佚,现存《神灭论》、《答曹舍人》等篇,保存在《弘明集》中。