铜鼓

打击乐器。唐杜佑《通典·乐四》:“铜鼓,铸铜为之,虚其一面,覆而击其上。南夷扶南、天竺类皆如此。”据宋陈旸《乐书·乐图论》,铜鼓虽以铜为体,但“须待革成声”,即要蒙皮。并作异兽作为装饰,“以高大为贵而阔丈余”。“铜鼓之小者,或大首纤腹,或容体广面”。

铜鼓

唐军鼓名。《唐六典》:凡军鼓之制有三,一曰铜鼓,二曰战鼓,三曰铙鼓。

铜鼓

古代南方壮、瑶、苗、仫佬、布依、侗、水等民族所使用的重要乐器。由作炊具的铜釜发展而来。原是部落统治权力的象征,用以号召部众进行战争,并作为祭祀、赏赐、进贡的器物。明清以来,成为一般的娱乐乐器和祭祀器。最早的铜鼓大约出现在春秋中期。隋史中有“诸僚铸铜为鼓”、“悬鼓于庭,置酒以招同类”的记载。唐代刘恂《岭表录异》载: “……之乐,有铜鼓焉。形如腰鼓而一头有面。鼓面圆二尺许,面与身连,全用铜铸。其身遍有虫鱼花草之状,通体均匀,厚二分以来,炉铸之妙,实为奇巧,击之响亮,不下鸣鼍。”水族既把铜鼓当作乐器,又当作神器和财富。在端节、卯节中都要祭鼓,还要悬挂敲击,并配以革鼓,通宵达旦,经旬不止;丧葬停棺吊唁要击铜鼓,还经常以铜鼓作祭桌或更换寿衣的坐墩;江河湖泊出现怪异,要用铜鼓镇邪;举行原始宗教活动要鸣铜鼓;作战时也要击鼓。铜鼓还可以作货币兑换房产、土地、牲畜。瑶族视铜鼓为传家宝,每一家族往往都有祖传的铜鼓。瑶族与水族都习惯把铜鼓分为雌雄二类,雌鼓多为早期产品,声音较大,雄鼓多为晚期产品,声音较小。每逢庆丰收、迎佳节,或重大祭祀活动,都要敲响铜鼓,唱歌跳舞。

铜鼓

中国古代击乐器。为鼓类之一种。源于西南及岭南各少数民族。以铜铸之,大者鼓面直径丈余,小者约为二尺,一面为空。鼓体之上,或铸有异兽之状,或刻有虫鱼、草木之形,以及各种细花纹,极为精致。击奏之时,或将空面朝下,其声似鞞鼓; 或将空面朝上,蒙以皮革,其声极响,似雷鸣。蒙革之鼓,其形成为大首细腰,不蒙革之鼓,则皆如坐墩。唐代宫廷宴乐,天竺部演奏,即有铜鼓。至清代,遂改其制。铜鼓直径不及一尺,深仅寸许,中间凸起,两边有孔,挂起击奏。其小者称为“铜点”,直径只有四寸多,亦挂起击奏。演奏时,按其节拍,先击铜点二次,再击铜鼓,以节乐曲频率。

铜鼓

我国古代岭南、西南少数民族的一种独特的打击乐器。其大小不一,铸造精致,装饰如有鬼斧神工。鼓面平整,有数层晕圈,中心太阳四射光芒,四方蹲有四、六、八不等立体蟾蜍,侧附四耳;鼓腰收束,无鼓脚。鼓身翡翠色,周绕斑驳花纹;鼓击则声如“雷霆怒激鼍龙吼,风雨狂呼估客惊”(清胡南藩《铜鼓滩》)。史载东汉马援将军就曾在广西见过铜鼓。北流市六靖镇水冲庵云雷纹大铜鼓,是目前世界上最大铜鼓。鼓面直径166厘米,高67.5厘米,重300公斤,号称“铜鼓之王”,现陈列于广西博物馆。该馆为全国收藏铜鼓最多、类型最齐全的博物馆,共收320具,并集有全国1388具铜鼓的原始纪录资料。据考证,铜鼓除击鼓祈神、战事、聚众、传递讯息外,亦为南方少数民族首领拥有权力与财富的象征,并由此形成了岭南壮、瑶、苗、侗等少数民族先民独特、灿烂的“铜鼓文化”。今铜鼓已为研究当时南方社会、政治、经济、文化的珍贵实物资料。

铜鼓

元代庙宇中法器。1963年沈阳市东陵区汪家乡石庙子村元代窖藏出土。现藏沈阳故宫博物院。鼓面径32.5、高9厘米,青铜铸造,扁平中空,两面均铸凸线花纹。一面外区是缠枝牡丹,内区是飞舞的双凤,另一面外区是卷草,内区是双龙戏珠,中心撞座均作百乳。侧面有三个半环式悬钮,切口在侧面下部与悬钮相对。侧面有刀刻铭文3行50字,记载了元至正四年(1344),朴、金、洪朝鲜族姓氏,发愿施纳铜鼓的经过,对考查元代沈阳的历史和朝鲜族参议宗教很有价值。

铜鼓

乐器。因用铜为主要原料制成而得名。由面、胸、腰、足、耳五部分构成。铜鼓在广西广泛使用,特别是节日喜庆,男女老少欢聚一堂,击铜鼓,跳群舞,场面热烈,颇具风姿。铜鼓音量宏大,音色浑厚粗犷,清脆明亮,铿锵有力,声音可传数里以外。广西河池地区民族歌舞团在上海民族乐器厂的协助下,设计并铸造出系列铜鼓;改革后的铜鼓有大中小多种规格,并可定出不同音高,可演奏不同旋律,不但能参加乐队伴奏,而且可以独奏。

铜鼓

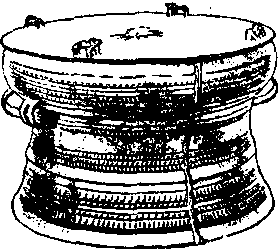

我国古代南方少数民族用青铜铸造的一种具有特殊社会意义的打击乐器和礼器。主要分布在中国广西、云南、广东、贵州、四川、湖南诸省、区以及越南、老挝、柬埔寨、缅甸、马来亚,印度尼西亚等东南亚国家。铜鼓约产生于公元前第一千年中叶或稍早。现代有一些少数民族仍然珍藏和使用铜鼓。壮族是使用和制造铜鼓的民族之一。据不完全统计,广西目前馆藏铜鼓600多面,民间所藏和使用的铜鼓就更加丰富,仅东兰县就有近500面。数量之多,居我国乃至世界之首位。铜鼓的基本形态是体如圆墩,平面曲腰,中空无底,遍体花纹,两傍附耳。全鼓由面、胸、腰、足、耳等5部分构成。鼓面中心一般都有微隆起的太阳纹光芒,四周环绕以同心圆纹组成的宽窄不等的图案圈带,称晕圈。有的鼓面最外一晕塑有青蛙、鸟、龟、骑士等立体饰物。鼓胸略为外凸,形成一定球状弧度,胸下内收成腰,腰下外撇成足。胸腰之间对称嵌置两对鼓耳。胸、腰、足也有类似鼓面的晕圈,饰有精美的几何花纹和写实性图案。依照铜鼓具体形状及纹饰的不同,可分为若干类型。《中国古代铜鼓》一书把铜鼓分为万家坝型、石寨山型、冷水冲型、遵义型、麻江型,北流型、灵山型、西盟型等8个类型。有把广西铜鼓分为滇系和粤系两大系统。滇系铜鼓主要分布于桂西和桂西南,粤系铜鼓主要分布于桂东和桂东南,桂中南则两个系统都有发现。历史上,铜鼓曾用于祭祀、战阵、集会、贮藏财货、随葬品、葬具、娱乐等等。从本质而言,它已不仅仅是一般乐器,而是掌握在统治者手上的礼器,成为财富、权力的象征。约在明清以后,铜鼓逐渐成为包括壮族在内的南方少数民族的一般娱乐乐器,凡婚嫁、宴饮、斗牛、节日均击铜鼓为乐。关于铜鼓的起源、发展、族属、铸造工艺、花纹图象的含义等尚有待于深入研究,多数学者认为,铜鼓起源于云南,时间约在春秋时期,以后才向四周扩散,逐渐形成铜鼓的庞大家族。

铜鼓

中国古代西南一些民族使用的乐器。由炊具铜釜发展而成。其使用年代上至春秋,下至清朝。用铜铸造而成,大小不一,大者直径可大100厘米以上,小的仅10余厘米。重量由数十斤至数百斤。体形凝重,制作精致,形似圆墩,平面曲腰,中空,无底,通体均匀,厚2分左右。鼓面的心有太阳光纹的浮雕,边缘有蛙、龟、牛、马等立体装饰,鼓身遍布虫、鱼、花、草等浮雕。原为统治权力的象征,也为祭祀、赏赐、进贡的重器。向来为壮、侗、布依、水、仡佬、苗、瑶等族民间珍藏,也是节日和宗教活动的重要乐器。至今我国已发现1400多件,以广西最多。是研究我国古代民族史、民族学、民族艺术史重要文物。

铜鼓

古代南方民族的重器。有说系由铜釜演变为鼓。形似圆墩, 平面曲腰,中空,无底。全部用铜铸造,通体均匀,厚二分多。鼓面中心皆有太阳光纹的浮雕,鼓边塑蛙、骑士、牛拉橇等立体装饰;鼓身遍有虫、鱼、花、草、钱币等浮雕,生动表现古代各族的社会生活习俗。传说当时首领击鼓以聚众、议事、祭祀; 或进行战争时击鼓励众, 后成为赏赐、进贡的上礼, 亦为首领权力的象征。久为壮、侗、布依、水、仡佬、佤、苗、瑶、彝等族民间珍藏,是节日和宗教活动中的重要乐器。迄今我国已发现一千四百件,以广西最多。在东南亚各国亦发现约二百件。其中,最早的云南楚雄县万家堤鼓,为春秋时所铸;最晚的铸于清末。最大的广西北流县汉代云雷纹鼓,直径165厘米; 最小的仅十余厘米。重量从数十斤至数百斤不等。从冶炼技术和各种纹饰, 表现各族不同时期的生产水平,各具风格的工艺特色,为研究我国古代民族史、民族学、民族艺术史的重要文物。

铜鼓

铜鼓

满族打击乐器。清宫廷及满族民间均使用。范铜制成,形状如盘,面径九寸余,中间隆起,深一寸六分,圆边上穿二圆孔,用黄绒线悬而击之。槌为木质椎形。宫廷中用于演奏卤簿乐中之巡幸乐等。

铜鼓

中国古代中南、西南少数民族乐器。由炊具铜釜演变而来,用铜铸造,最大的直径在100cm以上,最小的仅10cm多。铜鼓已有2000多年的历史,现今壮、仡佬、布依、侗、水、苗、瑶等7个民族,还十分珍爱这种乐器。

铜鼓

敲击乐器,亦称“铜锣鼓”。山东鼓吹乐中常用打击乐器之一。铜质,造型似铜锣,但比铜锣厚。正面中心有凸点,谓之音点,敲击音点才能发音。音质厚而闷,余音很长,演奏时只击重拍。