锈菌目Uredinales

担子具4个细胞各自发育成有梗的担孢子的一类冬孢菌类,属担子菌亚门、锈菌纲。具有多种类型的孢子,生活史复杂。专性寄生高等植物及蕨类植物,引起锈病; 锈菌孢子积集植株受害部位形成黄锈色或褐色等小疱点,枝干受害形成肿瘤、粗皮、丛枝等畸形; 病菌孢子堆密集植株病部表面,致使寄主水分大量蒸发而枯死。锈菌全世界广泛分布,以禾本科、豆科等栽培植物受害最重,对粮食、果树、蔬菜造成严重损失。至1983年止,已知锈菌目有150属及140个异名属,近6000多个种; 其中柄锈菌属近3000种,单孢锈菌属近600种,夏孢锈菌属近500种。

目的建立和演变 据意大利萨卡多(Pier AndreaSaccardo)的《真菌总汇》第7卷记载西奥多(Brongn-iart Adolphe Theodore) 首 次 建 立 锈 菌 纲(Uredine′e),1832年弗赖斯(Elias Magnus Fries)认为 锈 菌 亚 目 (Uredineae) 与 黑 粉 菌 亚 目(Ustilagineae)关系较近,均应归属于皮下菌目(Hypodermii)内,1889年普洛瑞特(Charles BaggePlowright)及其他许多植物学家也同意这一分类意见。1899年贝内特(Bennett)和默里(Murray)将黑粉菌目归入接合菌纲,认为锈菌亚目应介于子囊菌纲与担子菌纲之间,且与子囊菌纲更接近。1894年贝西(Charles Edwin Bessey)根据对这类真菌的细胞学研究,倾向将锈菌和黑粉菌均归入子囊菌纲。布雷弗瑞德(Brefeld,1881年及其之后)以及萨平一特劳菲(Sappin-Trouffy,1896年)经过细胞学的研究,哈珀(Harper,1898,1902)以及其他学者也都同意上述观点。直到P.狄泰尔(Paul Dietel,1908~1914年,Fl.Ital.Crypt.)才正式建立锈菌目。

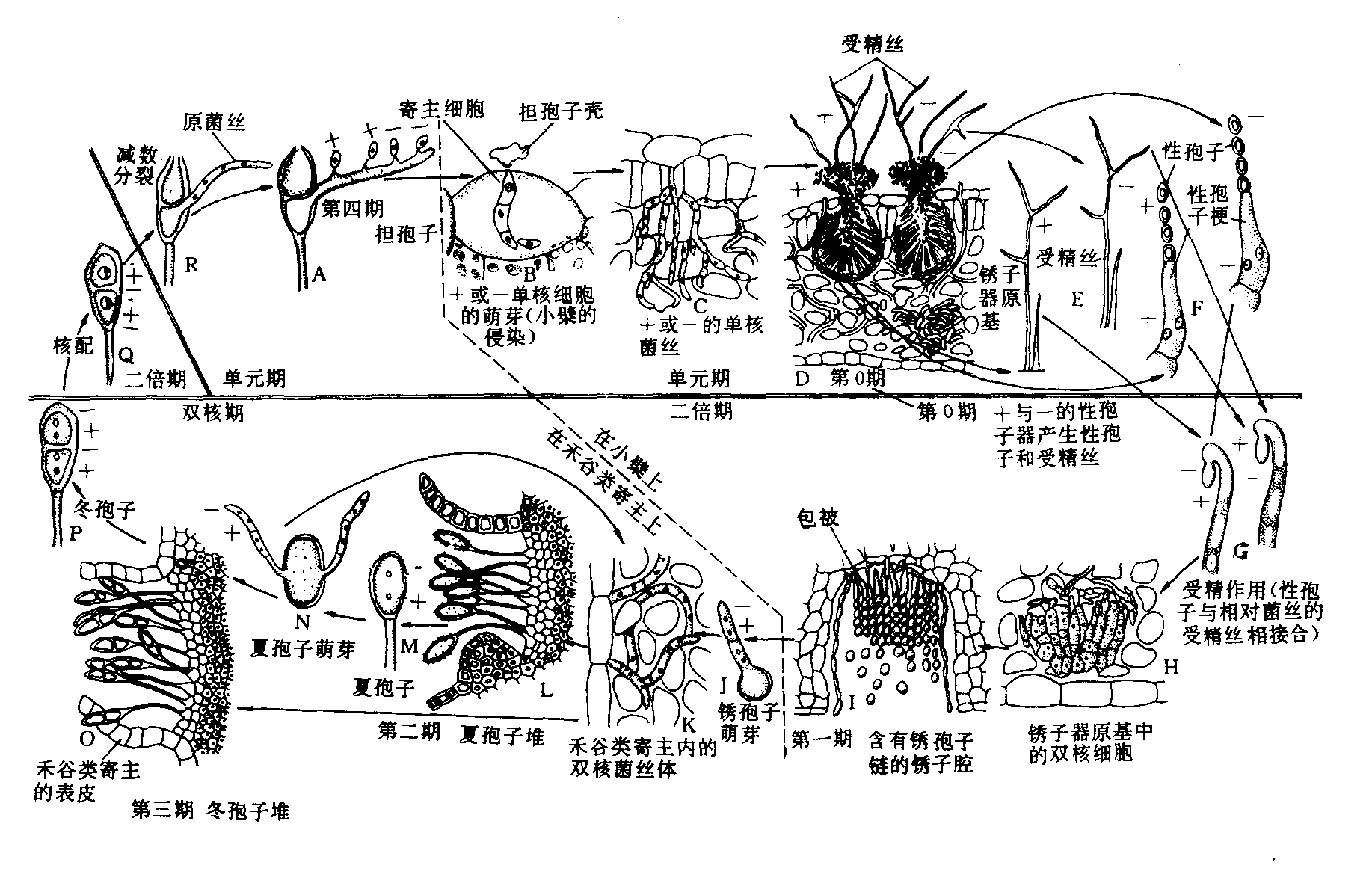

形态特征 锈菌是真菌中形态最复杂的一类,在锈菌生活史中可顺序的产生多种不同形态的性孢子、锈孢子、夏孢子、冬孢子和担孢子,称多型现象(polymorphism)。产生各种孢子的结构依次为性孢子器、锈孢子器、夏孢子堆、冬孢子堆和担子(图1)。

菌丝体 存在于寄主细胞间,以吸器伸入细胞内吸取养分,有的锈菌菌丝生于寄主细胞内; 有隔膜和分枝,初期是单核的,后期为双核的。锈菌菌丝很少见到锁状联合。菌丝体如系统性侵染侵入植株根部或其它部位,可以多年生菌丝体越冬。

性孢子和性孢子器 产生在性孢子器内的单核孢子,起配子作用。性孢子器瓶形、扁球形或平展的; 自器壁形成排列整齐的、细长、单核的性孢子梗,性孢子梗以向基性方式形成大量单胞、单核、无色、椭圆或纺锤形的性孢子。性孢子器顶部有孔口,孔口周围有缘丝(孔丝,periphysis)和受精丝; 受精丝通过孔口伸入含有性孢子的蜜类物质中,该物质具特殊气味,引诱昆虫,作为性孢子传播媒介。这一阶段的代号为“O”。

锈孢子和锈(孢)子器 单核的性孢子与受精丝结合或单核菌丝直接结合产生双核菌丝,发育形成具有包被的、杯状、柱状、角状或囊状的锈子器,少数不具包被形成锈孢子堆。锈(孢)子器(堆)内产生球形、单胞、双核、黄色、串生、球形或卵形的锈孢子,表面有刺或瘤状突起。这一阶段的代号为“Ⅰ”。

夏孢子和夏孢子堆 继锈孢子阶段之后,由双核菌丝在寄主表皮细胞下形成黄色或橙黄色的孢子堆。其内产生单胞、双核、球形、卵形或椭圆形具短柄的夏孢子,表面有微刺或瘤,有多个明显易见的芽孔,少数为1个。芽孔的数目和位置在分类鉴定上具有重要意义。这一阶段的代号为“Ⅱ”。

图1 禾柄锈菌(Puccinia graminis)生活史

(仿C.J.Alexopoulos和C.W.Mims)

冬孢子和冬孢子堆 是锈菌的有性孢子,从锈孢子、夏孢子或担孢子萌发形成的双核菌丝体上产生。在寄主表皮层或角质层下形成,后外露呈粉状、胶质状或柱状的冬孢子堆,有些种冬孢子堆始终不外露。冬孢子生于冬孢子堆上,单胞、双胞或多细胞,厚壁,有柄或无柄,无色、淡色或深色,表面有刺或瘤,初为双核,经过核配形成单核双倍体细胞。冬孢子形态特征及排列方式,是重要的分类依据。这一阶段的代号为“Ⅲ”。

担孢子和担子 冬孢子萌发产生具有3个隔膜、4个具单个单倍体核的细胞的先菌丝,又称担子。担子的每一细胞生出一个小梗,梗端着生一个担孢子,单细胞,无色或淡黄色。这一阶段的代号为“Ⅳ”。

生物学特性 锈菌均为专性寄生菌,有的种类有转主寄生现象。

寄生性 在自然条件下锈菌是专性寄生的,只能寄生活的植物上,不能营腐生生活。1951年霍特森(Hugh Howison Hotson)和卡特(Victor MacombesCutter)首次报道桧柏锈菌经人工培养成功。1966年威拉姆斯(P.G.Willams)等在澳大利亚报道禾柄锈菌小麦专化型的夏孢子可以在培养基上进行营养生长,1967年他们成功的在人工培养基上进一步获得冬孢子。之后,陆续报道亚麻栅锈菌及石竹单胞锈菌在人工培养基上可以生长; 尽管有上述例子,但只限于极少数锈菌可以人工培养,因此,仍认为锈菌是专性寄生的。

锈菌对寄主植物具高度的寄生专化性。以禾柄锈菌为例,为害小麦的禾柄锈菌不能侵染燕麦,为害黑麦的禾柄锈菌不能侵染燕麦等寄主,因此将禾柄锈菌按其为害的寄主植物划分为7个专化型。同一专化型的禾柄锈菌对同一种植物不同品种间又具高度的专化性,禾柄锈菌小麦专化型,对不同品种的小麦有不同的反应,将其划分为300多个生理小种。如此繁杂的寄生专化型,使植物的抗病育种增加了艰巨性。

转主寄生和单主寄生 是锈菌特有的性状。许多锈菌需要在彼此没有亲缘关系的两种寄主植物上寄生才能完成生活史称为转主寄生; 只需同一寄主植物即可完成生活史的称单主寄生。转主寄生的锈菌,以冬孢子阶段的寄主作为主要寄主,另一个寄主为转主寄主。例如禾柄锈菌,禾谷类作物是它的主要寄主,小檗是它的转主寄主。有些转主寄生的锈菌以经济上重要的寄主为主要寄主,如梨胶锈菌,以锈孢子及性孢子阶段寄生的梨树为主要寄主,冬孢子阶段寄生的桧柏为转主寄主。许多单胞锈菌都是单主寄生的。

生活史 不同的锈菌完成生活史经历的孢子阶段不同,最简单的锈菌生活史只有冬孢子阶段,最复杂的锈菌生活史产生五种类型的孢子,划分成不同的生活史类型。

长(循环型)生活史型(macrocyclic) 产生五种孢子阶段(O,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,)的类型的称长生活史型或长循环型(macrocyclic),其中属转主寄生的称转主寄生长生活史型(heteromacrocyclic)(图1),单主寄生的称单主寄生长生活史型(automacrocyclic)。

缺夏孢型(demicyclic)生活史 生活史缺少夏孢子阶段(Ⅱ)类型,其中属转主寄生的称转主寄生缺夏孢型生活史(heterodemicyclic),属单主寄生的称单主寄生缺夏孢型生活史(autodemicyclic)。

短(循环型)生活史型(microcyclic) 缺少锈孢子(Ⅰ)和夏孢子(Ⅱ)阶段,只有性孢子(O)、冬孢子(Ⅱ)和担孢子(Ⅳ)阶段,这类锈菌全部为单主寄生菌。

上述各生活史类型均可以缺性孢子阶段,但担孢子阶段在各类型生活史中均不可缺。

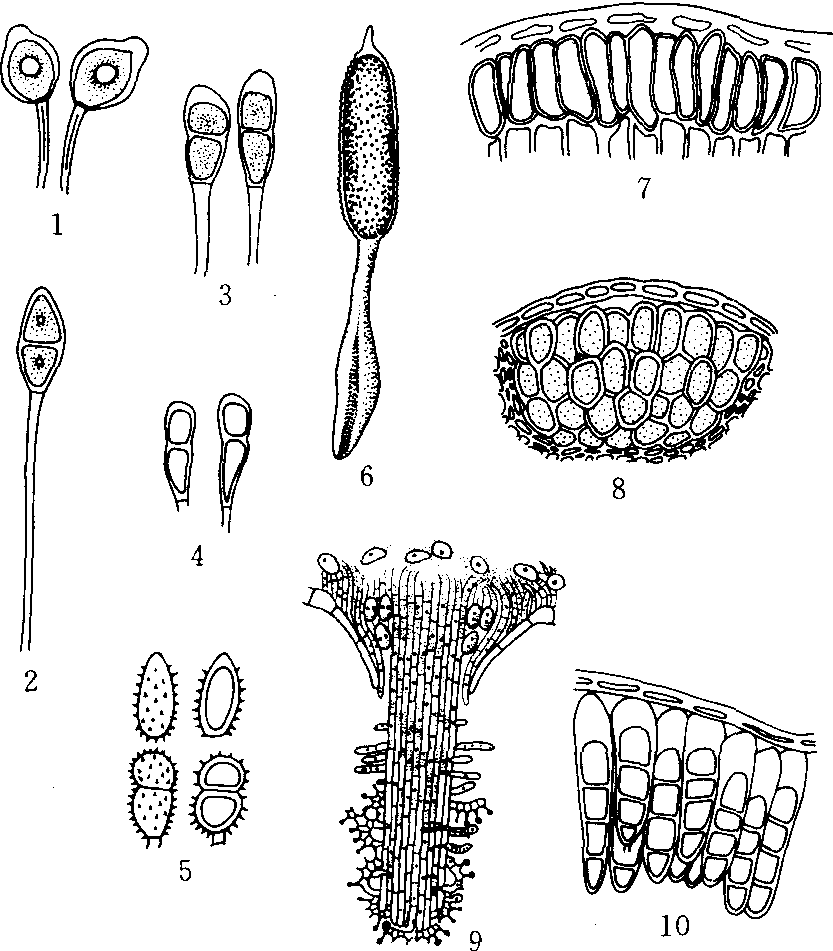

分类 根据冬孢子形态特征进行分类。例如冬孢子是否有柄、冬孢子萌发方式、排列方式是离生或集生(侧面联合)、埋生或外露等,不同学者将锈菌目分为不同的科,近年来有主张直接将锈菌目划分为126个属。其中重要属如图2所示。

图2 锈菌目常见属冬孢子形态

1.单胞锈菌属(Uromyces); 2.胶锈菌属(Gymnosporangium); 3.柄锈菌属(Puccinia); 4.不休白双胞锈菌属(Leucotelium); 5. 疣双胞锈菌属(Tranzsche-lia); 6.多胞锈菌属(Phragmidium); 7. 栅锈菌属(Melampsora); 8.层锈菌属(Phakopsora); 9.柱锈菌属(Cronartium); 10.鞘锈菌属(Coleosporium)

单胞锈菌属(Uromyces Link) 单主寄生或转主寄生菌。性孢子器球形,有长颈,埋于寄主体内,孔口突出寄主体外; 锈子器杯形,顶部裂开,有包被,锈孢子球形至椭圆形,淡色或褐色,串生或单生柄上; 夏孢子堆初生表皮下,后外露,褐色,夏孢子单细胞,球形至椭圆形或其它形状,表面有刺或瘤状突起,黄色至黄褐色,芽孔明显; 冬孢子堆初生表皮下,后外露,深褐色至黑色,冬孢子有柄,单细胞,顶壁较厚,表面光滑或有瘤状突起,深褐色。是锈菌中较大的类群,寄主分布广,有单子叶和双子叶植物,以豆科、禾本科、百合科及菊科植物为主,如蚕豆单胞锈菌[U.fabae (Pers.) deBary]、豌豆单胞锈菌[U.pisi(Pers.) Schrot.]和疣顶单胞锈菌[U.appediculatus (Pers.) Ung.]。

胶锈菌属(Gymnosporangium Hedw.) 转主寄生菌。性孢子器深埋寄主组织中,成熟时突出寄主组织,初为黄色、后为黑色小点; 锈子器毛状,有包被,初埋生,后外露,锈孢子球形或近球形,表面有瘤,黄褐色,串生; 大多数种缺少夏孢子阶段,夏孢子堆初埋生后外露,夏孢子单生柄上; 冬孢子堆垫状或喇叭状及其它形状,遇水胶化,冬孢子双细胞或多细胞有长柄,柄吸水后膨胀,形成胶质块。在寄主上多年生,引起寄主组织膨胀或畸形。常见的有梨胶锈菌(G.haraeanum Syd.)、山 田 胶 锈 菌 (G. yamadaiMiyabe),锈孢子阶段在梨、苹果上,冬孢子在桧柏上。

柄锈菌属(Puccinia Pers.) 单主寄生或转主寄生菌。性孢子器球形,埋生; 锈子器生表皮下,后外露,杯形或筒形,有包被,锈孢子串生,近球形或多角形,淡黄褐色.表面光滑或有瘤; 夏孢子单胞,球形或椭圆形,黄褐色,表面有突起,单生柄上; 冬孢子堆大多外露或在寄主表皮下,冬孢子双细胞有柄,单生,深褐色; 本属是锈菌中最大的属,有2000多种,中国已报道400余种,主要寄生禾本科植物,此外莎草科、菊科、豆科等植物亦常见,禾柄锈菌(P.graminis Pers.)是重要的植物病原菌。

不休白双胞锈菌属(Leucotelium Tranz.) 转主寄生菌,锈孢子阶段在毛茛科植物上,冬孢子阶段在蔷薇科植物上。基本形态与柄锈菌属相似,只是冬孢子无色,与柄锈菌属不同。亦有人(Thirumalachar和G.B.Cummins 1948)提出本属应作为柄柱锈菌属的同物异名,但未被广大真菌学者接受。常见种有桃不休白双胞锈菌[L.pruni-persicae (Hori) Tranz.],寄生桃、梅引起白锈病。

疣双胞锈菌属(Tranzschelia Arth.) 转主寄生菌,锈孢子阶段寄生毛茛科植物,冬孢子阶段寄生蔷薇科植物,亦有单主寄生的。性孢子器生寄主角质层下,其它各孢子阶段生于寄主表皮下。性孢子器半球形至扁圆锥形; 锈子器杯状,锈孢子串生,球形,黄褐色,表面有瘤; 夏孢子堆垫状,夏孢子单细胞,椭圆形或倒卵形,淡褐色,表面有刺; 冬孢子堆垫状,冬孢子由两个圆形而易分离的细胞构成,有色,表面有瘤。常见种有刺李疣双胞锈菌[T.pruni、spinosae (Pers.) Deit.],引起桃、梅、李等的褐锈病。

多胞锈菌属(Phragmidium Link) 单主寄生菌。性孢子器生寄主角质层下或表皮中,其它孢子阶段生寄主表皮下; 性孢子器近球形或圆锥形; 锈子器裸生,锈孢子球形或椭圆形,串生,表面有小刺; 夏孢子堆粉状,周围有侧丝,夏孢子球形、椭圆形或倒卵形,表面有突起,单生柄上; 冬孢子堆无侧丝,冬孢子单生,3至多细胞,具长柄,柄的下部膨大,具吸湿性,寄生蔷薇科植物,常见的种是蔷薇多胞锈菌(P.rosae-multi-florae Diet.),寄生玫瑰类植物。

栅锈菌属(Melampsora Cast.) 单主寄生或转主寄生菌。性孢子器不显著,圆锥形或半球形,生寄主角质层或表皮下; 锈子器生于叶片上,无包被,锈孢子球形或多角形,表面有突起,无色,串生; 夏孢子堆黄粉状,夏孢子单生,球形或长椭圆形,表面有瘤或刺,无色; 冬孢子堆生角质层或表皮下,扁平,冬孢子单细胞排列成一层,侧面相互结合成壳状的冬孢子堆,深色。锈孢子阶段大多寄生针叶树的针叶上,冬孢子阶段常寄生杨属(Populus)和柳属(Salix)植物,此外,亚麻栅锈菌[M.lini (Pers.) Leᐟv.]引起亚麻锈病,亦常见。

层锈菌属(Phakopsora Diet.) 锈孢子阶段尚未发现,只发现夏孢子和冬孢子阶段。夏孢子堆极小,生寄主叶片表皮下,顶端开口,周围有侧丝,夏孢子单生,球形或椭圆形,表面有刺,无色,黄色或褐色。冬孢子堆生表皮下,扁平或半球形,冬孢子椭圆形或长椭圆形,排成纵列,无色,表面平滑。常见种有枣层锈菌(P.zizyphi-vulgaris Deit.)引起枣树锈病。

柱锈菌属(Cronartium Fr.) 转主寄生菌,性孢子、锈孢子阶段在松属植物上,夏孢子及冬孢子阶段寄生草本植物或落叶树上。性孢子器寄生树杆皮层下呈疱状,常纵裂开孔,无侧丝; 锈子器寄生树杆深处,成熟后破表皮露出,锈孢子椭圆形,串生,表面有突起;夏孢子堆生于叶背面或茎上,有包被,夏孢子单细胞,有柄,球形或椭圆形,表面有刺; 冬孢子堆自夏孢子堆中生出,成熟后破表皮外露,冬孢子椭圆形或梭形,单胞,薄壁,表面光滑,淡色,串生,集结形成圆柱状。常见种有栎柱锈菌[C.quercum (Berk.) Miyabe],锈孢子寄生松树茎干,夏孢子、冬孢子寄生麻栎属(Quercus)植物。

鞘锈菌属(Coleosporium Pat.) 转主寄生菌。性孢子器扁平、圆锥形,寄生叶片表皮下,孔口处无侧丝; 锈子器有舌状包被,锈孢子球形或椭圆形,串生,表面有瘤,无色; 夏孢子堆生表皮下,后外露,初为橙黄色,后变白色,夏孢子球形或椭圆形,串生,表面有小瘤; 冬孢子堆蜡质,扁圆形,冬孢子互相集结,无柄,圆柱形、棍棒形或三棱形,初为单胞,萌发时分隔为4细胞成为担子,光滑,无色,顶壁较厚。常见种有花椒鞘锈菌(C.zanthoxyli Diet. et Syd.)寄生花椒属(Zanthoxylum)多种植物。

锈菌目Uredinales

担子菌亚门,冬孢菌纲。菌丝有隔膜,少数有锁状联合,多以吸器伸入寄主细胞内。菌丝体繁茂,无色至黄褐色。生活史复杂,有长循环型、缺夏孢型和短循环型等多种类型。不形成担子果,除不完全锈菌外,都产生冬孢子。单主寄生或转主寄生,寄主范围狭窄。典型种可产生5种形态学上不同的孢子,即性孢子〔0〕、锈孢子〔Ⅰ〕、夏孢子〔Ⅱ〕、冬孢子〔Ⅲ〕和担孢子〔Ⅳ〕,少数种缺夏孢子或锈孢子,有的种仅产生夏孢子或锈孢子。性孢子产生在体形小、多瓶形、聚生在变色斑或肿胀的寄主组织上的性孢子器内,近球形,单胞,壁薄,无色。锈孢子产生在多杯状(或筒状)、有(或无)包被的锈孢子器内,出现在性孢子器之后,多角形,单胞,黄色至黄褐色,有细瘤,无柄,多串生。夏孢子产生在寄主表皮下、黄色至棕褐色、破裂后呈粉状多有侧丝的夏孢子堆内,卵圆形至椭圆形,单胞,壁薄,鲜黄色至黄褐色,有细刺,多单生在柄上,少数串生,芽孔散生或“赤道”生,一至多个。冬孢子产生在垫状(壳状或舌状等)黄色(栗褐或黑色)的冬孢子堆内,出现在夏孢子堆之后或伴同发生,形状多种,单胞、双胞或多胞,壁厚,淡色至深褐色,单生在柄上或聚集成层和柱状,外露或常久留在寄主组织内,有芽孔,萌发产生以横隔膜分成4个细胞的担子,每胞生1个小梗,上生1个担孢子。担孢子卵圆形,单胞,壁薄,无色,有“+”、“-”性的区别,有生理分化现象。陆生,专性寄生(少数菌能人工培养),常引致局部点发性隆起的铁锈症状,但在寄主幼嫩组织中,菌丝扩展迅速,引致扭曲、膨肿和丛枝等症状。本目有栅锈菌科、鞘锈菌科和柄锈菌科3科,含层锈菌属、柱锈菌属、单胞锈菌属和柄锈菌属等约150属。