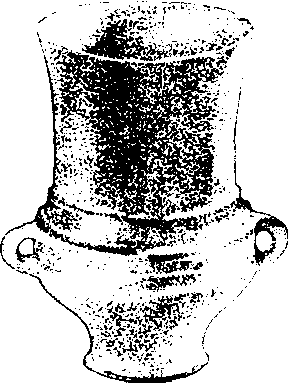

065 黑陶

陶器的一种。最早见于新石器时代的龙山文化时期,多为轮制,质细而薄,漆黑而光亮,故名。其中胎壁极薄者,有“蛋壳陶”之称。

黑陶

我国新石器时代晚期的大汶口文化遗址和龙山文化遗址中出土最早的黑色无釉陶器。因为在烧成时窑内的碳素渗透作用,使烧成的胎体含有游离的碳而呈现黑色,称之为黑陶。造型有杯、盘、碗、罐、盆等,制作严格,棱角分明,轮廓清晰,胎壁最薄的有如鸡蛋壳,所以有蛋壳陶之称。黑陶是用快轮拉坯成型,无论在泥料陶练和成型技术方面,都达到了熟练的程度。黑陶多为素器,表面极少纹饰,主要以造型的轮廓线和形体转折的线角形成装饰效果,对后来的器物造型发展产生过较为深远的影响。现代黑陶从60年代又开始了新的发展,主要用来作为陈设品,以刻花、镂空为装饰。产地有黑龙江绥棱、山东德州、河北任邱等地。

黑陶

黑色陶器,陶胎较薄,胎骨坚密,漆黑光亮。黑陶以造型见长,采用刻划、镂空装饰。在我国新石器时代的大汶口、龙山、屈家岭、良渚等文化遗址中多有发现,以龙山文化的黑陶最为精美,胎壁薄如蛋壳,有“蛋壳陶”之称。现在有些地区还在生产黑陶。

黑陶

采用烟熏渗碳或在陶胎中掺和大量有机物等方法烧制而成的黑色陶器。多见于新石器时代龙山文化遗址和东南地区文化遗址。一般陶胎较薄,表面漆黑光亮。其中以蛋壳黑陶最为著名。