龙首渠

古代渠名。仅陕甘即有三条同名水渠。❶汉武帝时,为灌溉重泉以东万余顷故恶地,发卒万人穿渠。自征(今陕西澄城县)引洛水东南流,至大荔入洛。中经商颜山(今铁镰山),岸善崩,故用掘井穿渠法。《史记·河渠书》: “穿得龙骨,故名曰龙首渠。”北周时又加开浚。唐时仅存一段,称干坃。

❷在陕西长安县东北。隋开皇三年(583),“引浐水北流入苑,谓之浐渠,亦曰龙首渠”。唐代有延伸,宋代又加疏浚。

❸明代甘州巡抚杨博于嘉靖二十五年(1546),招募屯户开凿。位于今张掖市龙渠乡境内。渠引黑河水,自西向东,灌溉今龙渠中段一带农田。自明代以来,屡经疏浚,现仍发挥灌溉作用。

龙首渠

建于公元前128—前117年,在陕西澄城境内,庄熊罴主持修建。相传开凿时掘到龙骨,故名。引洛水,开凿10余里隧洞,穿过商颜山。可灌溉下游万余顷盐碱地,虽通水,未收实效。

龙首渠

见“水利工程”中的“龙首渠”。

龙首渠Longshou Canal

古代水利工程。有两处:

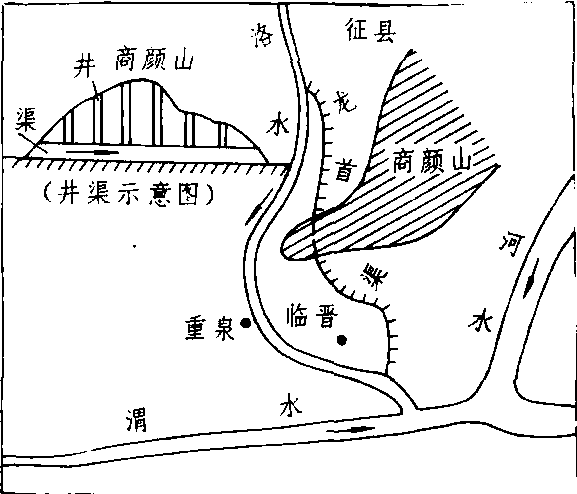

❶汉代陕西引洛水的灌溉渠道。汉武帝时采纳庄熊罴建议开凿,以灌溉洛水下游东岸1万多顷盐碱地。自今澄城县东南引洛水,东南流至大荔县西复入洛水。渠道经商颜山,因土松渠岸易崩,改明渠为隧洞,施工中凿若干竖井,井下相通行水,长10余里。《史记·河渠书》称:“井渠之生自此始。”由于穿渠得“龙骨”(古生物化石),故名龙首渠。开渠10余年始成,但未能收到实效。北周保定二年(562)又重开龙首渠,渐废。今洛惠渠走向大体同龙首渠。

❷隋代大兴城(今西安市)的供水渠道。隋开皇三年(583)引浐水入城,供城市用水,后代多次浚治。

龙首渠工程布置示意图

龙首渠

我国历史上第一条地下井渠,即今陕西关中洛惠渠的前身。汉武帝元朔至元狩年间(公元前128~117年)一个名叫庄熊罴的人建议临晋(今大荔县)百姓愿挖引洛水为渠,灌溉今蒲城、大荔一带的盐碱地,可使每亩产粮十石。汉武帝征集一万多人开渠,自徵(今澄城县)引水至商颜山(今铁镰山),沿山挖明渠,岸常崩塌,故穿铁镰山,开井渠法。“乃凿井,深者四十余丈,往往为井,井下相通行水,水颓以绝商颜,东至山岭十余里间。井渠之生自此始。穿渠得龙骨,故名龙首渠。”(《史记·河渠书》)开创了后代隧洞竖井施工法的先河。但经过十余年的施工,“渠颇通,犹未得其饶。”其灌溉效益不大的原因,可能是因井渠通水后,黄土遇水坍塌,常使渠道淤塞。北周保定二年(公元562年)又曾在今大荔县开龙首渠以利灌溉。唐代亦曾在大荔县一带引洛河、黄河灌田。另隋开皇三年(公元583年)所开引浐水入大兴城(即唐长安城)之水渠,因渠流靠近城东龙首原, 亦称龙首渠。

龙首渠

中国历史上第一条地下井渠,为汉武帝所凿“关中六渠”之一。由庄熊羆建言开凿,以灌溉当时临晋(今大荔县)重泉以东万顷盐碱地。前122年至前105年,发兵卒万人,自今澄城西南引洛水东南流,至今大荔西仍入洛水。渠经商颜山(今名铁镰山)下,土松渠岸易崩,乃采用井渠法开凿。此法类似现代隧洞竖井施工法,井下相通,开渠通水,长10余里。最深井40余丈。因开渠时,获龙骨(恐龙类化石),故名“龙首渠”。此法后来传至西域,即今 “坎儿井”。

龙首渠

陕西古代引洛水灌溉的工程。位于今澄城、大荔一带,创建于西汉武帝元朔至元狩年间,是近代洛惠渠的前身。当时,临晋(今陕西大荔)人庄熊罴建议开渠,灌溉洛水下游1万多顷盐碱地。在武帝支持下,征调1万余人穿渠。干渠自徵县(今陕西澄城)境向南至临晋境,再回注洛水。穿越商颜山的施工中,为克服黄土崩坍毁岸,改明渠为隧洞。为方便施工,在隧洞上加开若干竖井,这是中国 “井渠” 的肇始。由于施工中挖出了龙骨(化石),渠道遂命名为龙首渠。该渠施工长达10多年,虽能通水,但收效不大。北周保定二年(562年)又曾重开龙首渠。唐代也曾在这一带引洛水及黄河水,借助通灵陂调蓄,灌溉20多平方千米稻田。