047 元1271—1368

蒙古族建立的政权。1206年蒙古族的杰出首领成吉思汗建立蒙古汉国,国势日益强大,先后灭掉西辽、西夏、金、大理,统治势力达到吐蕃。1271年忽必烈汗改国号为元,定都大都 (今北京),1279年灭南宋,统一全国。疆域东起大海,西到今新疆,南起大海,北至外兴安岭贝加尔湖,西南包括云南、西藏,东北达鄂霍次克海。1351年爆发农民大起义。1368年朱元璋的明军攻陷大都,推翻了元朝统治。自元世祖忽必烈改国号为元至顺帝,传11帝,历98年。

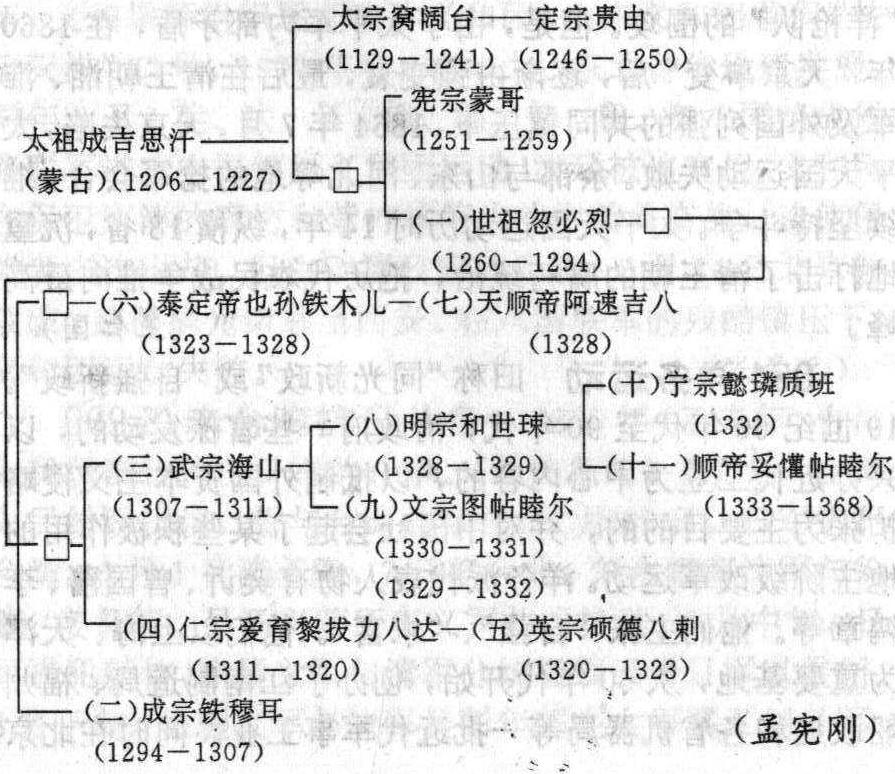

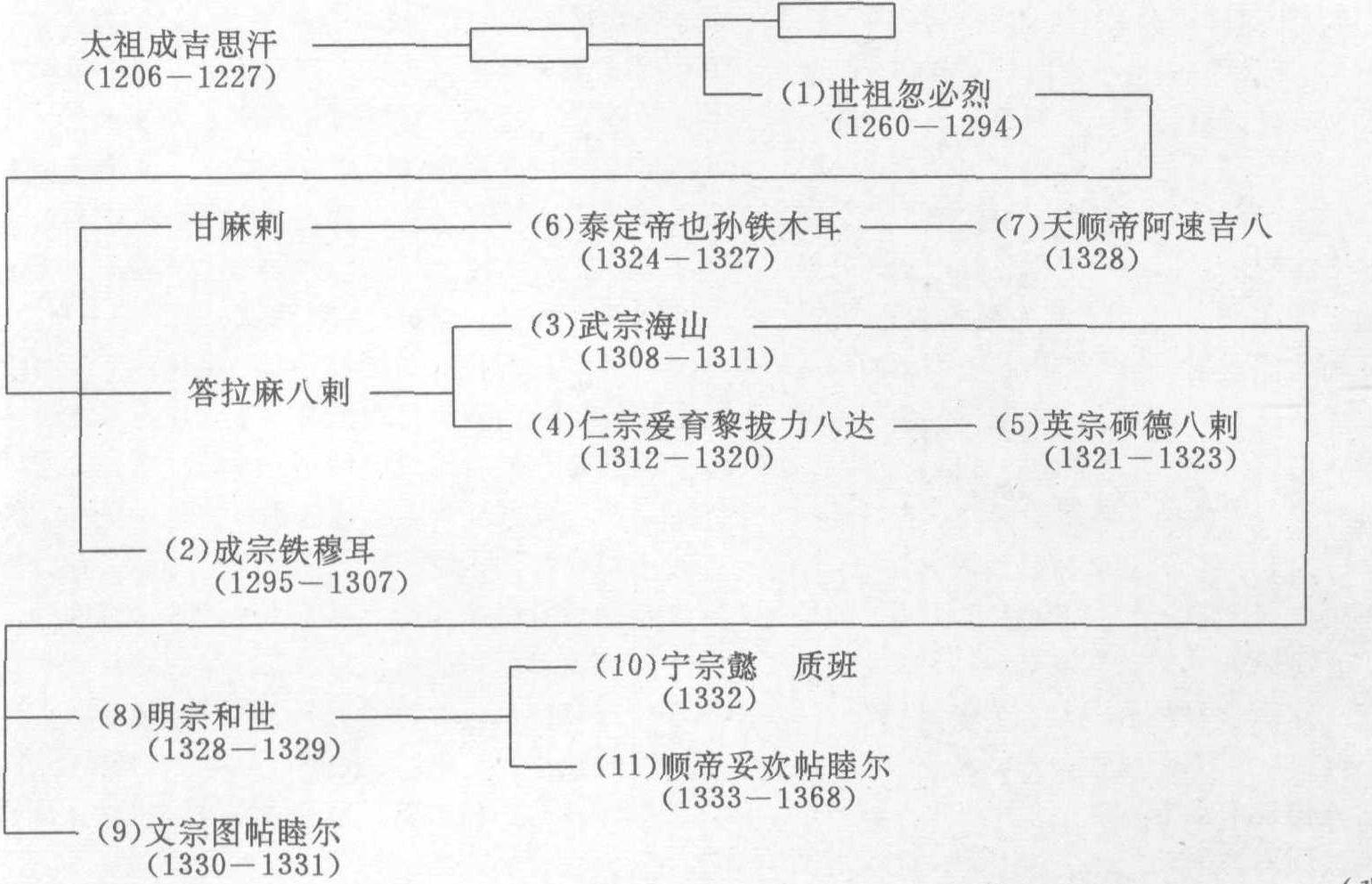

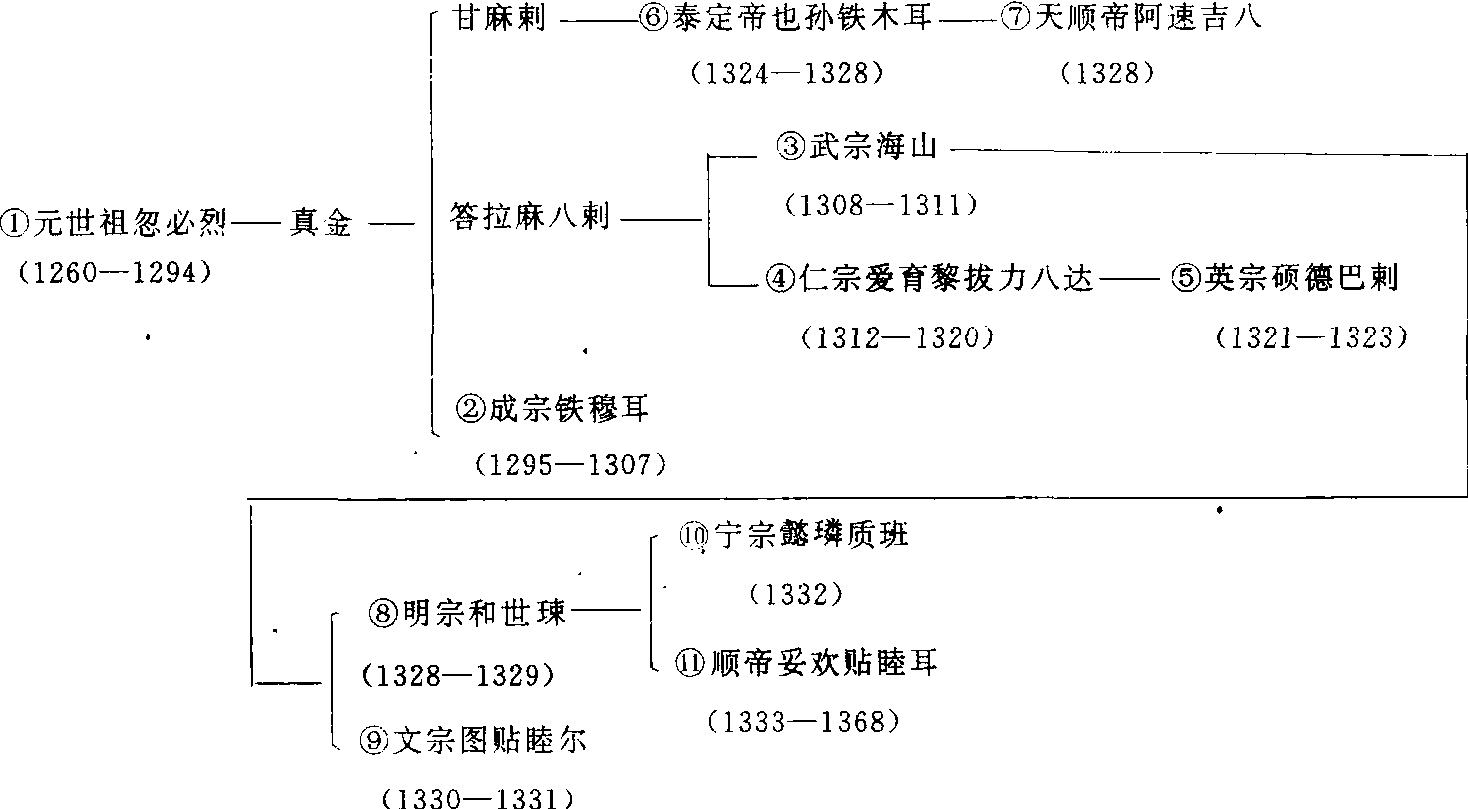

蒙 古 及 元 世 系 表

元Yuan

中国古代封建皇朝,古代蒙古族乞颜部孛儿只斤氏贵族所建立,一般泛称忽必烈建国号至元顺帝出亡为元朝。蒙族祖先为古代东胡室韦的一支,早就活动在亚洲北部地区,蒙古部兴起于鄂嫩河与克鲁伦河流域。12世纪末至13世纪初,蒙古乞颜部贵族铁木真完成蒙古高原的统一,建立蒙古汗国。建国后,成吉思汗及其继承者连续向邻境发动进攻,先后灭掉夏、金等国家。中统元年(1260)忽必烈即大汗位,先后平定阿里不哥、李璮的叛乱,与蒙古诸王间的战争也不断发生。至元八年(1271)取《易经》“大哉乾元”之义,正式建国号为大元,次年迁都于大都(今北京)。至元十六年(1279)灭亡南宋,统一中国。此后,元曾两次入侵日本,均失败。又渡海攻占城、爪哇,进攻安南、缅国等国家。忽必烈死后,元朝内部争夺皇位的斗争不断,曾先后发生南坡之变和两都之战。元朝制度多沿用金朝,也保留了一些蒙古旧制,忽必烈在中统、至元年间的创设,奠定了有元一代制度。皇朝官制由中书省、枢密院和御史台组成,中书省相当金代尚书省,统六部,掌全国政务,枢密院掌兵,御史台掌监察。宣政院为管领全国释教及吐蕃地区军民政务的特殊机构。忽必烈即位初,设十路宣抚司为派往地方的最高行政机构,又以都省官员“行某处省事”系衔,到地方行使中书省职权,至元后期,行省渐成为常设性地方最高行政机构。在离省治较远地区设宣慰司等。御史台也派有行御史台到地方,有时枢密院也派有行枢密院机构。行省以下设路、府、州、县等行政机构。行省以下行政机构一般派蒙古人或色目人担任达鲁花赤一职,在管军机构也有设立。又以色目人为同知,汉为总管、知府(尹)、知州(尹),以相互制约。元朝兵制为两大系统,即宿卫军和镇戍军两种。宿卫军由怯薜军和侍卫亲军组成,怯薜军常在万人以上,宿卫禁庭并任事役,侍卫军环节京畿,约30余卫,隶属枢密院,一部分色目人也被编入侍卫亲军。镇戍军,隶属行省者,有警时由行枢密院统领,平时归属行省,调遣更防仍守枢院节制。华北、四川、陕西等地蒙古军、探马赤军隶属枢密院。腹里地区主要由蒙古军与探马赤军防守,南方以蒙古军、汉军、新附军相参驻守,主要防卫临江沿淮地区。还有畲军、高丽军、寸白军、乣军等设置。草原上的蒙古人战时出军,平时牧养,在中原与江南则从军户中签发,蒙古、探马赤军和汉军户均由奥鲁管理,新附军户不设奥鲁。元朝居民基本依民族与被征服先后划分为蒙古人、色目人、汉人、南人四级,又有按职业划分的诸色户,如匠户、医户、儒户、僧户等。元初忽必烈采取了一系列发展农业生产的措施,如建立劝农司以管理农业,编辑《农桑辑要》以推广先进生产技术,限制掠卖奴,禁止占地畜牧,又招集逃亡,鼓励垦耕以保护劳动力和耕地,又实行屯田、减轻减免租税、兴修水利。这些为初期经济的发展创造了条件。关中、江淮、山东农业生产恢复发展最显著,棉花等作物种植也在以后取得普及。成宗以后,农业遭到破坏,生产呈现停滞。手工业在毡 织造、丝织业、麻织业、棉织业、制盐业、制瓷业中均较前代有所发展,其中棉织业为新兴手工业,成绩突出。商业上已在全国范围内使用了纸币——钞,自皇朝至地方均设有印制、发行、管理的交钞提举司,远至畏兀儿等边远地区也设有这种机构。新兴工商业城市兴起。海外贸易超过前代,元政府在广州、泉州等地设立过市舶司,并有市舶则法。东南亚、南亚、西亚,以至东非各沿海国家或地区均与元有贸易关系,与高丽、日本等国的贸易规模也相当大。贸易以中国输出生丝、花绢、棉布、瓷制品、药品等为主,从亚非输入的商品主要是珍宝、檀香、木材、漆器等物品。元代文化艺术以元曲为代表,有关汉卿、王实甫、白朴、马致远等著名杂剧作家出现,他们写作了《窦娥冤》、《拜月亭》、《西厢记》等许多著名作品。女真人李直夫、回回人萨都刺、丁野夫等也是著名散曲作家。施耐庵、罗贯中于元末明初创作的《水浒传》、《三国演义》标志中国古典小说发展已成熟。科学技术方面,有郭守敬等天文学家,王祯等农学家;他们的成绩在科技史上较突出。对外关系发展至极盛,陆路与海路交通均比前代扩大,来往也极频繁。与西北藩国,东亚高丽、日本,东南亚安南、暹罗、爪哇,真腊,阿拉伯半岛,非洲层拔罗(今坦桑尼亚、桑给巴尔)等国家均有频繁的经济文化交往,其中安南人带回的佛经、儒学经籍、诗文著述等对安南文化教育的发展影响极大。欧洲与元的交往也很多,波斯、阿拉伯的天文、医学等成就多由此时东传入中国。元朝末年,吏治腐败,财政混乱,军备废弛,苛捐杂税增多,徭役繁杂“为郡者于民间徭役不尽校田方亩以为则,吏得并缘高下其手,富民或优有余力,而贫弱不能胜者,多至破产失业。”(《元史》卷192《白景亮传》)内部斗争亦趋激烈,民族压迫的政策的强化,进一步激起了民族矛盾的尖锐,脱脱任中书右丞时变更钞法,拯治河患未能缓和日益突出的社会矛盾与民族矛盾,催发了元末农民起义。到正十一年(1351)刘福通等在颍州起兵,徐寿辉于蕲州起兵,起义爆发。至元十三年淮东张士诚起兵,至元十七年刘福通派人分三路北伐,次年北伐军毛贵部逼近大都,不久败退。至元十九年北伐失败。到至元二十八年(1368)朱元璋称帝,建明朝,此年,明军攻入大都,元顺帝北逃,元朝灭亡。元强盛时版图北至西伯利亚以北,南暨南海,西北至今中亚地区,东北则达鄂霍茨克海地区。元顺帝退出中原后,其继承者据漠北,仍用元国号,史称北元。元世祖建号以来共传10帝,98年。元朝为中国历史上最强大的王朝,对奠定今天的中国版图、提高中国在世界历史上的地位,起到了巨大的作用。

元世系表

元yuan

参见“方程”.

元

朝代名。中国封建皇朝。12世纪末至13世纪初,蒙古乞颜部贵族铁木真完成蒙古高原的统一,于1206年举行忽里台大会,建立蒙古汗国,并自尊为成吉思汗。建国后,成吉思汗及其继承人连续向邻境发动进攻,先后灭掉夏、金等国。中统元年 (1260) 成吉思汗之孙忽必烈即大汗位,先后平定阿里不哥、李璮的叛乱。至元八年 (1271) 取《易经》 “大哉乾元”之义,正式建国号为大元,次年迁都于大都 (今北京)。至元十六年灭亡南宋,统一中国。此后,元曾两次入侵日本,均失败。又渡海攻占城、爪哇,进攻安南、缅甸等国家。元帝国的疆域空前广袤,“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表” (《元史》卷58《地理志一》)。元朝制度多沿用金朝,也保留了一些蒙古旧制,忽必烈在中统、至元年间的创设,奠定了有元一代制度。皇朝官制由中书省、枢密院和御史台组成,中书省统六部,掌全国政务,枢密院掌兵,御史台掌监察。宣政院为管领全国释教及吐蕃地区军民政务的特殊机构。忽必烈即位初,设十路宣抚司为地方的最高行政机构,又以都省官员 “行某处省事” 系衔,到地方行使中书省职权,至元后期,行省渐成为常设性地方最高行政机构。在离省治较远地区设宣慰司等。行省以下设路、府、州、县等行政机构。行省以下行政机构一般派蒙古人或色目人担任达鲁花赤一职。元朝兵制为两大系统,即宿卫军和镇戍军两种。宿卫军由怯薜军和侍卫亲军组成,怯薜军常在万人以上,宿卫禁庭并任事役; 侍卫军环卫京畿,约30余卫,隶属枢密院,一部分色目人也被编入侍卫亲军。镇戍军,隶属行省者,有警时由行枢密院统领,平时归属行省,调遣更防仍受枢院节制。腹里地区主要由蒙古军与探马赤军防守,南方以蒙古军、汉军、新附军相参驻守主要防卫江淮地区。此外,还有畲军、高丽军、寸白军、乣军等。草原上的蒙古人战时出军,平时牧养。中原与江南则从军户中签发,蒙古、探马赤军和汉军户均由奥鲁管理,新附军户不设奥鲁。元朝居民基本依民族与被征服先后划分为蒙古人、色目人、汉人、南人四级,又有按职业划分的诸色户,如匠户、医户、儒户、僧户等。元初忽必烈采取了一系列发展农业生产的措施,如建立劝农司以管理农业,编辑《农桑辑要》 以推广先进生产技术,限制掠卖奴隶,禁止占地畜牧,又招集逃亡,鼓励垦耕以保护劳动力和耕地,又实行屯田,减轻减免租税、兴修水利。这些为初期经济的发展创造了条件。丝织业、麻织业、棉织业、制盐业、制瓷业等手工业均较前代有所发展,其中棉织业为新兴行业。商业上已在全国范围内使用了纸币——钞,新兴工商业城市兴起。海外贸易超过前代,在广州、泉州等地设立市舶司,并有市舶则法。与东南亚、南亚、西亚,以至东非各沿海国家或地区均有贸易关系,与高丽、日本等国的贸易规模也相当大。元代文化艺术以元曲为代表。科学技术方面,有郭守敬等天文学家,王桢等农学家。元与欧洲的交往也很多,波斯、阿拉伯的天文、医学等成就多由此时东传入中国。忽必烈死后,元廷内部斗争很激烈,南坡之变英宗被刺,天历之战文宗击败天顺帝,兄弟之会明宗 “暴崩”,从武宗至大元年 (1308) 至顺帝元统元年(1333) 25年间换了八个皇帝。迤至元朝末年,吏治腐败,财政混乱,军备废弛,苛捐杂税增多,徭役繁杂,“为郡者于民间徭役不尽校田方亩以为则,吏得并缘高下其手,富民或优有余力,而贫弱不能胜者,多至破产失业” ( 《元史》 卷192《白景亮传》)。内部斗争益趋激烈,民族压迫的政策使民族矛盾更加尖锐化。脱脱任中书右丞时变更钞法,整治河患未能缓和日益突出的社会矛盾与民族矛盾,催发了元末农民起义。至正十一年 (1351) 刘福通等在颍州起兵,徐寿辉于蕲州起兵,红巾军起义爆发。至元十三年淮东张士诚起兵,至元十七年刘福通派人分三路北伐,到至元二十八年 (1368) 朱元璋称帝,建明朝,当年,明军攻入大都,元顺帝北逃,元朝灭亡。元顺帝退出中原后,其继承者据漠北,仍用元国号,史称北元。元世祖建号以来共传10帝,历98年。

元

谥号。君主与大臣之美谥。《逸周书·谥法》:“能思辨众曰元,行义说民曰元,始建国都曰元,主义行德曰元。”苏洵 《谥法》 曰: “体仁长民曰元,道德统一曰元。” 被谥 “元” 的君主一般都为奠立国基之人,且多为追谥。如北魏太宗明元皇帝,隋太祖武元皇帝,唐世祖元皇帝,元烈祖神元皇帝等等。郑樵《通志·谥略》把“元” 列为上谥。

元1271—1368Yuan

朝代名。蒙古族建立的封建政权。1206年,成吉思汗统一了蒙古各部,建立了蒙古国。建国后,成吉思汗及其继承者们开始了大规模的扩张战争,到十三世纪中叶,已先后灭掉西辽、西夏、金、大理等政权,并多次与南宋发生冲突。1260年,忽必烈继承汗位,他对汉族知识分子实行笼络政策,在平息国内一些叛乱中取得了汉族地主武装的支持,巩固了自己的统治。1271年,忽必烈采用《易经》中“大哉乾元”的说法,改国号为大元,意为“大的开端”。第二年,定都大都(今北京)。1279年,南下灭宋,统一了全中国。元朝的疆域十分广阔,其东、南至海,西到今新疆,西南到今西藏、云南境,北面包括今苏联西伯利亚大部,东北至鄂霍次克海。元朝政府的组织形式大都袭用汉法。在中央设中书省统领全国,在地方上设行中书省,行省下有路、府、州县等各级行政机构。西藏、云南及澎湖、台湾在元朝时都已经成为正式行政区划的一部分。元朝统治者实行民族歧视和民族压迫的统治政策。他们把居住在中国境内的人分为四等:第一等是蒙古人。地位最高,在任官、科举、征敛、法律等方面享有特权;第二等是色目人,包括西夏、回回、西域以及留居中国的欧洲人。他们也拥有较高的政治地位和社会地位;第三等是汉人,包括契丹、女真和原在金统治下的汉人;第四等是南人。指南宋统治下的汉人和西南各少数民族。汉人和南人在各方面受到残酷的民族压迫和迫害。在社会经济方面,元朝建立后,在忽必烈的倡议下,很快放弃了原蒙古部落时代的游牧生活,开始以农桑为本,忽必烈曾多次颁布诏令,禁止改农田为牧场,要“百姓安业力农”(《元史》卷八《世祖纪》)还设立了“劝农司”等机构,掌管全国农桑水利。与此同时,还注意总结和推广先进的农业生产经验,编成一部《农桑揖要》以介绍北方种植的经验。在政府倡导农桑的方针指引下,经过各族劳动人民的辛勤劳动,元朝农业生产得到迅速的恢复和发展。粮食产量很高,在经济作物中,尤其以棉花的种植和推广最具有划时代的意义,为棉纺织业的发展奠定了物质基础。在手工业方面,由于中国境内各族混居,手工业产品种类繁多,工艺新颖,各具民族特色。如回回工匠带来了著名的“纳失失锦”技术,由金线织成,上帖大小明珠,光彩照人,异常华丽。松江府劳动妇女黄道婆向黎族人民学习纺棉和织棉布的方法,并在此基础上,发明了脚踏纺车,改进了织布工具。在商业和对外贸易上,元朝实行开放政策,大的商业都市比比皆是,如大都、杭州、苏州、泉州、广州、明州等都是当时闻名于世的大城市。在《马可·波罗游记》中详细描绘了这些大城市的繁华景象。元朝后期,政治日趋腐朽,统治集团内部的矛盾、阶级矛盾、民族矛盾交织在一起,终于引发了元末农民大起义。元顺帝至正十一年(1351),刘福通、徐寿辉等相继起兵反元。至正二十八年(1368),朱元璋派兵攻入大都,顺帝北逃,元朝灭亡。元朝共历11帝,统治98年。顺帝北走塞外,仍称元朝,史称北元。1402年始去国号。

元世系表

元

元

民族器乐作品。姜万通作于1987年,系为古筝、埙及三组打击乐器而写的室内乐。其标题《元》系本原、初始之意。作品旨在通过对远古先民生活风貌的描绘,表达出人们对人类自身成长、人与自然界的关系等问题所进行的哲理性思考。作品抓住了人类历史上的几个瞬间,去刻画人类自身的心理历程。在写作技法上,一是在乐器的使用上,用了一些新的组合方式和独特的演奏方法,创造出新颖的音响效果来渲染作品的意境;二是把“任意律”和严整的数理数理逻辑有机地结合起来,构成了作品的严谨形式。作品获1988年辽宁省第二届音乐作品(民族器乐)比赛二等奖;在美国迈阿密举行的1989—1990年度国际新音乐作曲家作品比赛中,获优秀奖。作品参赛时易名 《远古风情》。

元

朝代名。1206年蒙古族首领*成吉思汗建立蒙古汗国,后领兵南下、西征,西灭西辽,南灭西夏,深入金国土大半。成吉思汗死后,窝阔台(太宗)、贵由(定宗)、蒙哥(宪宗)诸汗继其扩张事业,先后灭金、平大理,置吐蕃于其直接统治之下。1260年忽必烈(世祖)在开平即帝位,至元八年(1271)11月,取《易经》“乾元”之义,定国号为大元。建都于大都(今北京)。十六年灭南宋,统一全国。疆域东起沿海,西至今新疆,南达海南,北括西伯利亚大部,东北至鄂霍次克海,西南包括西藏、云南。继汉、唐之后,重开中国大一统局面,扩大东西方文化交流。但由于赋敛苛繁,宫廷腐败,阶级矛盾和民族矛盾尖锐,统治基础日见动摇。至正十一年(1351)爆发红巾军农民大起义。二十八年,朱元璋军攻下大都,元亡。自成吉思汗建国起,凡十五帝,一百六十三年;自世祖定国号起,凡十一帝,九十八年。顺帝北徙后,仍采用元朝国号,史称北元。明建文四年(1402)坤帖木儿汗为鬼力赤所杀,始去国号,称*鞑靼。

元

元行行省制,湖南绝大部分地区属湖广行省,小部分隶于四川行省。湖广行省,始设于至元十一年 (1274),治鄂州 (后改名武昌),十四年 (1277)改治潭州 (今长沙),十八年(1281),复迁州。湖广行省分置江南湖北道、岭北湖南道、岭南广西道、海北海南道。其下辖30路、13直隶州、3直隶府、15安抚司、3军。计属府3、属州17、属县150,番民总管1。地域包括现今湖北、湖南、广东、广西、贵州 (大部)各省。湖南地区分隶江南湖北道和岭北湖南道,共置有14路、3直隶州,计47县、12州,在“诸溪峒”则另设土司。14路均宋代州郡(军改置)。隶江南湖北道者6,即: 岳阳路(宋岳州)、常德路(宋鼎州常德府)、澧州路 (宋澧州)、辰州路 (宋辰州)、沅州路(宋沅州)、靖州路 (宋靖州)。隶岭北湖南道者8,即: 天临路 (宋潭州)、衡州路 (宋衡州)、道州路(宋道州)、永州路(宋永州)、郴州路(宋郴州)、宝庆路(宋邵州宝庆府)、武冈路(宋武冈军)、桂阳路(宋桂阳军)。3直隶州为: 茶陵州 (宋茶陵军改置)、耒阳州 (升县为州)、常宁州 (升县为州),均隶岭北湖南道。47县 (州),有45县为宋代故县,即: 巴陵、临湘、华容、武陵、澧阳、石门、安乡、沅陵、辰溪、卢溪、溆浦、卢阳、黔阳、麻阳、永平、会同、通道、长沙、善化、衡山、宁乡、安化、衡阳、安仁、酃、营道、宁远、江华、永明、零陵、东安、祁阳、宜章、永兴、兴宁、桂阳、桂东、邵阳、新化、武冈、新宁、绥宁、平县、临武、蓝山。仅有一县为新置,即:新城,析衡阳县置,今衡南县地; 另有郴县改名为郴阳县。12州中有11州为宋故县改置,即: 平江州、桃源州、龙阳州、慈利州、醴陵州、浏阳州、攸州、湘乡州、湘潭州、益阳州、湘阴州; 另有沛溪州,析慈利县置,今桑植县地。湖南西部“蛮夷”各族聚居区,宋置有上、下溪州等羁縻州,元设置了一批土司,分隶于湖广行省和四川行省。军事体制方面,至元十年(1273),元于湖广地区置荆湖等路行枢密院,不久罢。十九年(1282),又于岳州立行枢密院,二十八年(1291),徙岳州行枢密院于鄂州。同年十月,罢行枢密院并入行省。三十一年(1294),一度于衡州置行枢密院。顺帝时,奏准湖南道宣慰司兼都元帅府; 奏准荆湖北道宣慰使司兼都元帅府; 又于湖南宝庆路置分元帅府。此外,各路立万户府,路总管治民,万户统军。