八角鼓

八角鼓是清代盛行的曲艺曲种。又称单弦牌子曲。以演唱者所用的击节乐器八角鼓而得名。自乾隆末年以后,盛行于满族旗籍子弟中间,多组织票房,编词演唱以为自娱。旗籍子弟演唱的八角鼓包括5种演唱形式:1.岔曲。2.群曲,由多人齐唱、轮唱,有鼓、板、锣、钹和弦乐伴奏。1949年后,曾对这种形式加以改革,由多人亦歌亦舞演唱,称为“单弦联唱”。3.拆唱八角鼓,由演员分饰正、丑角色。一般以3人演唱的节目为多。因其演唱近于戏曲,俗称“八角鼓带小戏”。4.单弦。5.双头人,演唱内容与单弦相同。由两人共操一担三弦,一人按弦,一人弹拨,同时轮唱曲词。

八角鼓

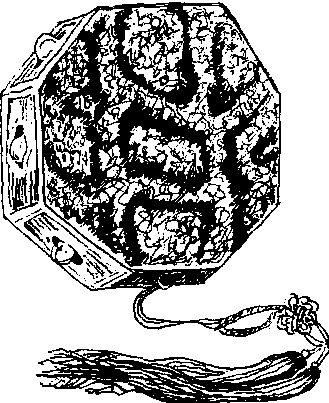

(1)击节乐器:相传为满族乐器,八角形木制框,八角象征八旗;鼓框周围角与角之间嵌有能活动的三块小铜片(称为串梁),八个角共24块,象征满、蒙、汉八旗24固山;鼓下端系有红、黄两个丝穗(也有双红、双蓝或一杏黄一蓝色的),象征“麦秀双穗、五谷丰登”。演奏时用指弹击鼓面发出鼓声,摇动或指搓鼓面发出镲(铃)声。但据记载,早在明代就有一个叫刘雄的人“弹八角鼓”为一“绝”,此人所弹八角鼓与前述清代的八角鼓是否为同一乐器,还有待考证。清乾嘉以来,八角鼓是单弦、牌子曲等曲种的主要伴奏乐器。

(2)清代盛行的以八角鼓击节的说唱形式也称“八角鼓”,因而八角鼓又可解释为清代的曲艺曲种。清初,八角鼓是以八旗军队的军中之歌、凯歌和满族旗人的风俗歌乐形式在北京流传的,如满人祭祖、庆寿、贺生子满月时都演唱八角鼓。乾隆以后,旗籍子弟大多闲散无事,便借唱八角鼓消遣,自娱娱人,使八角鼓逐渐发展出多种形式,其中主要有五种:岔曲、群曲、拆唱八角鼓、单弦、双头人;在后来旗籍子弟组织的票房演出中,还夹带其他一些曲艺、杂技形式如相声、戏法、北板梅花大鼓、小曲等,称为“全堂八角鼓”。清末,八旗子弟逐渐没落,许多票友“下海”做了职业艺人,而汉族艺人也渐精此艺,使八角鼓说唱艺术又有了新的发展。

八角鼓

八角形木制框的一种弹击乐器。鼓身宽约17厘米,一面蒙有蟒皮,周围嵌有7个响铃,下端饰有1条长丝穗。演奏时用左手持鼓,右手指弹击鼓面而发出鼓声;摇震鼓身或用拇指搓鼓面时可发出铃声。是曲艺“单弦”和许多牌子曲主要伴奏乐器的一种。满族人民多喜用八角鼓伴奏演唱曲艺,借以自娱娱人。曾流行于东北及内蒙古等地。清代乾隆年间发展为坐唱形式,并有专业艺人演出。

八角鼓

八角鼓

八角鼓

曲艺曲种。原为满族在关外牧居时的一种说唱艺术。于行围射猎之暇,以八角鼓自歌自娱。八角鼓的八角,代表满族八旗,鼓下垂着的紫色长穗,象征“紫气东来”、“大清一统”。垂双穗,象征满汉两族和谷生双穗。自乾隆年间,盛行于满族子弟中间,遍及东北、内蒙等地。清军入关后,发展成有“说、学、逗、唱、吹、打、弹、拉”八功。演出形式,有 “岔曲”、“群曲”、“拆唱”、“单弦”和 “双头人”五种。八旗子弟组织票房演唱时,还有杂技等,称为“全堂八角鼓”。乾隆、嘉庆以后,已无专业艺人,仅八旗子弟做非营业性演出,清唱于厅堂宴席之前。清代俗曲总集 《霓裳续谱》、《白雪遗音》、《百万字全》,均收有八角鼓曲本。现代流行于山东的 “聊城八角鼓”,吉林省流行的“新城八角鼓”,都与满族八角鼓有渊源关系。

八角鼓

八角鼓

满族击乐器。鼓身为八角形,框用木制,宽约十七厘米,单面蒙蟒皮,内装铜钱, 饰以丝穗。演奏时用指弹击鼓皮, 或指搓鼓面震响铜钱, 还可摇动鼓身, 发出节奏声音。据沈榜《宛署杂记》(卷二十,志遗八)记载,明嘉靖、隆庆间有刘雄者在北京击八角鼓,擅绝一时。清乾隆时在八旗军队中盛行,后流传民间。清末以来,在北京和沈阳等处亦流行。后成为单弦八角鼓戏等的伴奏乐器。

八角鼓

八角鼓

满族打击乐器。因鼓身呈八角形而得名。为鼓书、单弦等曲艺之伴奏乐器,广泛用于宫廷和民间。鼓框为木制,鼓面蒙蟒皮。相传八角象 征 八旗。每角嵌放3片小钹,以示24旗佐,铁皮鼓钎穿八鼓墙,墙外一端系杏黄色或鹅黄色丝绳双结纽,下垂两股长穗,表示谷生双穗,庆贺丰收。由于各旗所属旗色不同,穗色随之而异。演奏时左手持鼓,拇指、食指、中指伸于鼓内,中指勾鼓钎,无名指、小指托鼓,右手弹击,演奏技法有搓、拍、轮摇、簸、弹、挑等。