081 剑

我国最古老的铜制兵器。《广黄帝本记》谓:“帝采首山之铜制剑”;或谓蚩尤始制剑铠。上述记载均属传说。从青铜器出现时代推算,金属制剑应在殷商时期,至周代已成为较普遍使用的短兵器。春秋战国后铸铁工艺发展,铸剑达到最高水平。剑流传至今仍为我国武术中的重要短兵。

剑

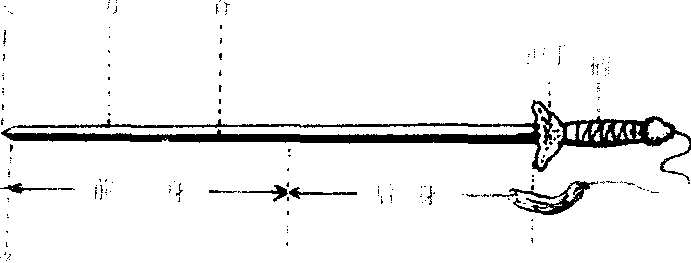

古代兵器的一种。有单剑、双剑、长剑、短剑之分。单剑为武术常用短器械之一。其部位名称如图。剑长是以持剑者直立,直臂下垂反手持剑的姿势为准,剑尖不得低于本人的耳上端。身高不同所用剑长各异。剑的重量(包括剑穗)为成年组男子不得轻于0.6千克,成年组女子不得轻于0.5千克,少年儿童不受限制。

剑的部位名称

剑

兵器名。带尖双刃,有砍杀两种作用。初行于西周早期,盛行于东周时期。因砍杀效能和坚韧程度不及刀,晋代以后开始衰落,由主要兵器变为辅助兵器。隋唐以后,主要作为文武官员佩带的饰物和防身兵器。

剑Jian

武术短器械的一种。形状和各部位的名称见图。

![]()

剑

兵器。青铜或钢铁制。狭长,两面刃,中有脊,短柄。商代出现。经西周至战国时期盛行。钢铁剑则是后代主要兵器之一。

剑

武术器械之一。剑在中国古代为常用兵器和防卫的武器。现代为普及最广的武术器械。据历史文物考证和资料记载,商代已有铜剑(商代晚期人头纹铜短剑,全长25.3厘米,现藏于上海博物馆)。西周时期多短剑,历年出土的周剑一般在20~40厘米之间,最短的剑只有17.5厘米。西周以后,剑作为兵器开始受到重视。春秋战国时期,剑身被加长,如湖北江陵望山一号墓出土的越王勾践剑,全长55.7厘米,锋刃锐利,剑格上饰有花纹和嵌着蓝色的琉璃。当时还有干将、莫邪、湛卢、鱼肠、太阿、龙泉等名剑。西汉时期,随着冶炼技术的提高,铁剑取代了质脆的青铜剑,剑的长度增加了一倍,最长的剑全长达1.4米。东汉时期,骑兵为战场的主要力量,由于骑兵的需要,适于劈砍的“环柄刀”逐渐取代了剑。东汉以后,剑已不用于战场,但在民间却作为武术器械得以延续。隋唐时期,剑为士大夫所佩之器和文人舞弄之器,唐代诗歌中有许多关于舞剑的描写。宋代瓦舍众技中有舞剑的表演。明代茅元仪的《武备志》中记载有剑的势法。清代有宋仔凤(赓平)所著《剑法真传》一书,并对剑有了单剑、双剑的分类称谓。剑作为武术器械有单剑、双剑、双手剑等数种。单剑、双剑多在剑柄后配有剑穗(又称“剑袍”)。剑穗有长、短两种。配长穗的称长穗单剑或长穗双剑,武术界也曾将带长穗的剑称“文剑”;带短穗或不带穗的剑称“武剑”。双手剑的剑刃和剑把比单剑略长,一般带短穗或不带穗,其中短穗单剑最为常用。各种剑的结构包括剑身、剑格(护手)和剑柄3部分,另配有剑鞘。《武术竞赛规则》中规定参赛用剑的标准为“长度以直臂垂肘反手持剑的姿势为标准。剑尖不得低于本人的耳上端。”“剑的重量(包括剑穗):成年男子不得轻于0.6千克,成年女子不得轻于0.5千克。少年儿童不受限制。”另外,《规则》中还规定剑的硬度(以剑尖弯曲程度表示)为:“将剑垂直倒置,剑尖触地弯曲,剑尖至剑柄20厘米处距地面的垂直距离不得少于10厘米。”

剑

剑为古代兵器。属于 “短兵”,可手持或佩带。剑身中线突起称 “脊”,脊两侧成坡状称 “从”,“从” 外的刃称 “锷”。剑茎即剑把,有圆形、扁形两种。茎端称“首”,茎和身之间有护手的 “格”。已早最早之剑是山西保德林遮峪出土的商代铃首剑。陕西安沣西张家坡出土了西周初期的剑。春秋时剑渐多,河南洛阳中州路和三门峡上村岭墓葬都有出土。短剑亦称“匕首”。

剑

剑为古代兵器。属于 “短兵”,可手持或佩带。剑身中线突起称 “脊”,脊两侧成坡状称 “从”,“从”外的刃称 “锷”。剑茎即剑把,有圆形、扁形两种。茎端称 “首”,茎和身之间有护手的 “格”。已知最早之剑是山西保德林遮峪出土的商代铃首剑。陕西安沣西张家坡出土了西周初期的剑。春秋时剑渐多,河南洛阳中州路和三门峡上村岭墓葬都有出土。短剑亦称 “匕首”。