十二经脉twelve channels

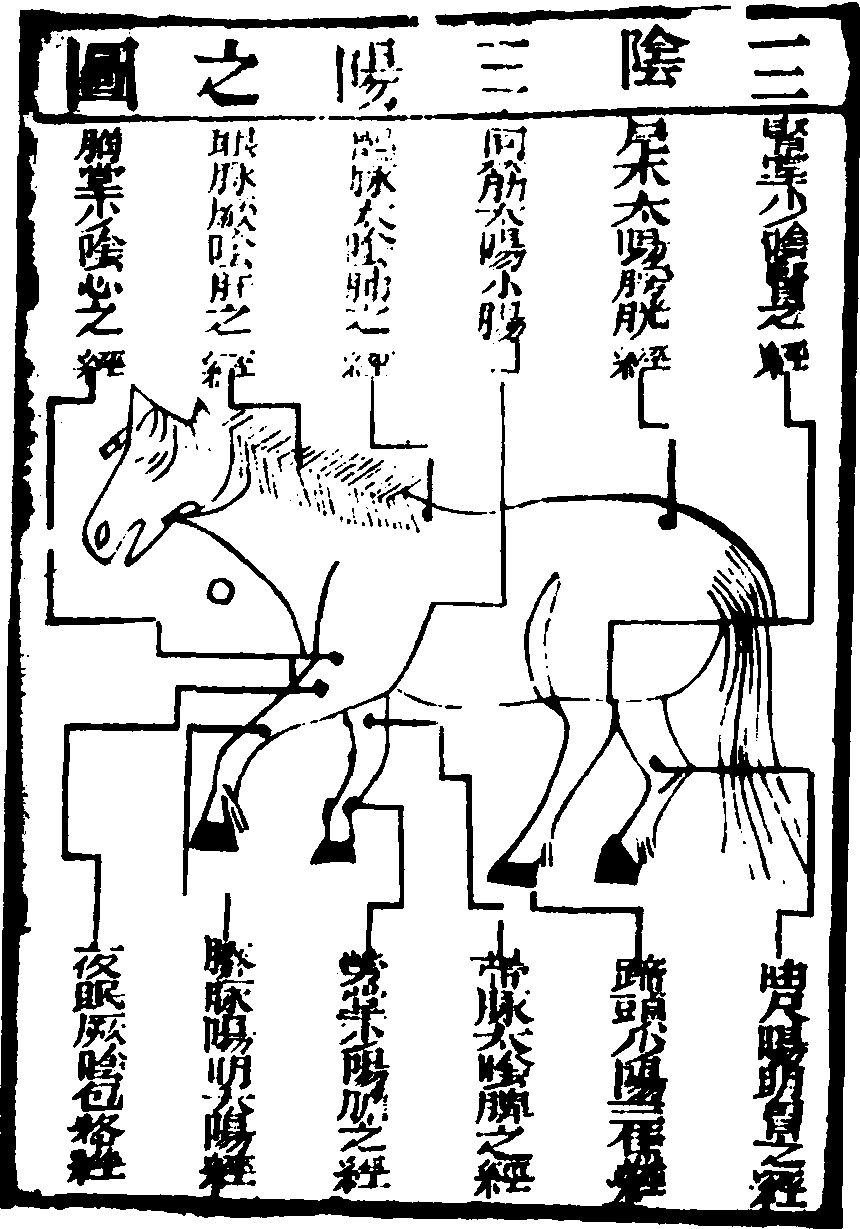

前后肢三阳经、三阴经的总称。是经络系统的主体,又称十二正经。五脏六腑加心包络,共十二脏腑,各系一经,在动物体构成十二道经络通路,分布于胸背、头面和四肢,均左右对称,共24条。它们内联脏腑,外络肢节,将动物体内外连贯起来,成为一个有机的整体。关于人体十二经脉的循行及所主病证,在《黄帝内经》中已有详细记载。中兽医古籍《司牧安骥集》绘有标明十二经脉名称的“六阴六阳之图”,到《元亨疗马集》改为“三阴三阳之图”(图1),并明确提出“牛马周身有十二道经脉”,但对其具体循行没有描绘和记述。现代中兽医文献中的马体十四经脉循行图,是根据针灸、针麻的大量临证实践,并参照人体十四经脉的循行而描绘的。

图1 三阴三阳之图

十二经脉的名称分类 十二经脉有前肢经、后肢经、阴经、阳经之别,各经的命名是根据其所联属脏腑的阴阳属性及其在动物体的循行部位不同而定的。阳经属腑,行于四肢外侧,且阳明在前缘,少阳在中央,太阳在后缘;阴经属脏,行于四肢内侧,且太阴在前缘,厥阴在中央,少阴在后缘;前肢经行于前肢,后肢经行于后肢(表)。

十二经脉名称分类

| 阴 经 (属脏) | 阳 经 (属腑) | 四肢循行部位 (阴经行于内侧, 阳经行于外侧) |

| 前肢太阴肺经 前肢厥阴心包经 前肢少阴心经 后肢太阴脾经 后肢厥阴肝经 后肢少阴肾经 | 前肢阳明大肠经 前肢少阳三焦经 前肢太阳小肠经 后肢阳明胃经 后肢少阳胆经 后肢太阳膀胱经 | 前 缘 中 央 后 缘 前 缘 中 央 后 缘 |

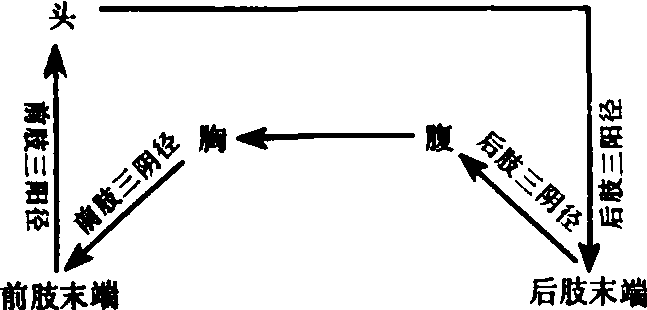

十二经脉的循行交接 十二经脉的循行和交接有一定的规律。前肢三阴经从胸部开始,经前肢内侧至前肢末端,与前肢三阳经相交;前肢三阳经从前肢末端起始,经前肢外侧上达于头,与后肢三阳经相交; 后肢三阳经从头起始,过躯干, 经后肢外侧至后肢末端,与后肢三阴经相交; 后肢三阴经从后肢末端起始, 经后肢内侧过腹部,抵达胸部,与前肢三阴经相交(图2)。这样构成一个阴阳相贯, 如环无端的循行经路。由于前后肢三阳经在头部交接, 故称“头为诸阳之会”; 前后肢三阴经在胸部交接, 故称“胸为诸阴之会”。营气在十二经脉运行时, 还有一条分支, 即由前肢太阴肺经起始, 传注于任脉, 上行通连督脉, 循脊背, 绕经阴部,又连接任脉,到胸腹再与前肢太阴肺经衔接, 这样, 就构成了十四经脉的循行通路。

图2 十二经脉走向交接示意图

十二经脉的表里关系 十二经脉与内在脏腑均有特定的络属联系。每一条经脉都与其脏或腑直接相连,称“属”; 与其相表里的腑或脏相联系, 称“络”。阳经皆属腑络脏, 阴经皆属脏络腑。阴阳两经之间的表里关系, 与脏腑之间的表里关系相一致。阳明与太阴相表里, 少阳与厥阴相表里, 太阳与少阴相表里。凡是有表里关系的经脉, 均循行分布于四肢两个侧面相对位置, 并在前肢末端或后肢末端交接。由于十二经脉存在着这种表里络属联系, 所以在生理上是彼此相通的, 病变也是互相影响的。

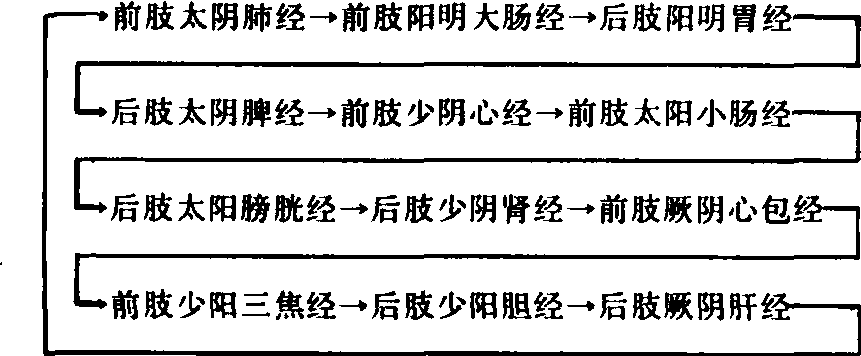

十二经脉的流注次序 十二经脉分布在动物体的内外, 其中的气血流注是循环相贯的。即从前肢太阴肺经开始, 依次传至后肢厥阴肝经, 再传至前肢太阴肺经(图3),首尾相贯, 环流不止, 使机体进行正常的新陈代谢, 维持各组织器官的功能活动。

图3 十二经脉的流注次序

十二经脉

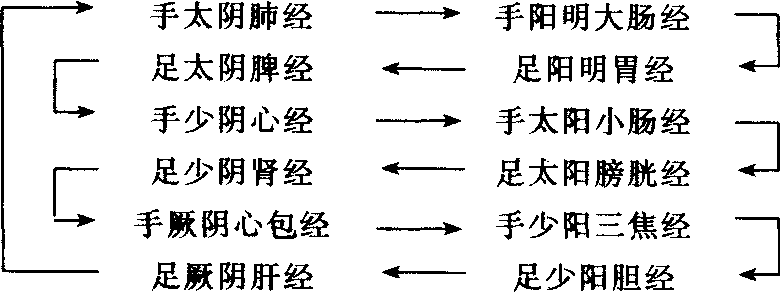

经络系统中12条正经的总称。这12条正经的名称是:手太明肺经、手少阴心经、手厥阴心包经、手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经、足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经、足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经。十二经脉是经络系统的主干部分,手经行于上肢,足经行下肢;阴经行于四肢内侧,属脏;阳经行于四肢外侧、后侧,属腑。它们的走向与交接规律是,手三阴经从胸中脏器走向手指,在上肢太阴在前、少阴在后、厥阴在中;手三阳经从手指走向头面,而后下行腹中止于本腑,在上肢阳明行前、太阳行后、少阳行中,在头面阳明行面与额部、太阳行面颊头顶与头后部、少阳行头侧部;足三阳经从头面走向足趾,于腹中属本腑,在躯干下肢阳明行前、太阳行于后、少阳行于中(侧面);足三阴经从足趾走向腹中属于本脏,在下肢太阴行前、少阴行后、厥阴行中(内踝上8寸以下部位厥阴行前、太阴行中)。此外,十二经脉还有表里关系,其中手太阴与手阳明相表里,手少阴与手太阳相表里,手厥阴与手少阳相表里,足太阴与足阳明相表里,足少阴与足太阳相表里,足厥阴与足少阳相表里,这种表里关系同它们所属的脏腑相合,从而加强了两条经脉及其所属脏腑的联系。

十二经脉

十二条经脉的总称。为经络系统的主体,故又称正经。具体名称及流注顺序是:手太阴肺经→手阳明大肠经→足阳明胃经→足太阴脾经→手少阴心经→手太阳小肠经→足太阳膀胱经→足少阴肾经→手厥阴心包经→手少阳三焦经→足少阳胆经→足厥阴肝经。每一经脉按五行属性互为表里,阴经属脏络腑,阳经属腑络脏。十二经脉的循行是:手三阴经从胸走手,手三阳经从手走头,足三阴经从足走腹,足三阳经从头走足。由于十二经脉通过手足阴阳表里经的联接而逐经相传,从而构成了一个周而复始,如环无端的传注系统。气血通过经脉,内到脏腑器官,外达肌表,营养全身。《灵枢·经别》:“夫十二经脉者,人之所以生,病之所以成,人之所以活,病之所以起”。说明十二经脉对人体生理功能及病理变化均起着重要作用。

十二经脉

经络系统的十二条主干,简称“十二经”,又称“十二正经”。它们的循行与分布规律性强,每一经又均内属于脏腑外络于肢节,并有各自的腧穴。十二经脉的名称及其经气流注次序是:手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经,然后再注于手太阴肺经,如此循环不止(见图表2—2—3)。十二经脉的分布规律是对称地分布于身体的左右两侧。根据脏属阴,腑属阳;内侧为阴,外侧为阳的原则,凡是属于脏的经脉称之为阴经,多循行于四肢内侧,上肢内侧为手三阴经,下肢内侧为足三阴经;凡是属于腑的经脉称之为阳经,多循行于四肢外侧,上肢外侧为手三阳经,下肢外侧为足三阳经。十二经脉在维持人体生命活动,分析疾病的发生、发展和转归,指导临床诊断治疗方面有着重要作用,故《灵枢·经脉》说

“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通”。

十二经气血流注次序图表2—2—3

十二经脉twelve channels

又称十二正经。中兽医学名词。畜体十二经脉的总称,是经络的主体。包括前肢三阴经、三阳经和后肢三阴经、三阳经。其循行顺序如下:从前肢太阴肺经开始→前肢阳明大肠经→后肢阳明胃经→后肢太阴脾经→前肢少阴心经→前肢太阳小肠经→后肢太阳膀胱经→后肢少阴肾经→前肢厥阴心包经→前肢少阴三焦经→后肢少阳胆经→后肢厥阴肝经,再回到前肢太阴肺经,反复循环。十二经脉的阴经均属脏而络腑,阳经皆属腑而络脏。它是营卫气血运行的主要通路,对畜体的生理功能、病理反应以及指导治疗都起着重要作用。十二经脉在体表的分布与走向:前肢三阴从胸沿内侧走至前蹄,前肢三阳从前蹄沿外侧走至头;后肢三阳从头沿外侧走至后蹄,后肢三阴从后蹄沿内侧走至腹。