197 叶

即谐。见27195条。

叶ye

维管植物(蕨类植物和种子植物)进行光合作用的主要器官。从广义上讲,凡适应于进行光合作用的结构都可以叫做叶。如低等植物中的某些藻类,植物体适于光合作用的扁平部分 (如海带的带片),或是藓类植物体上的 “叶”,都可以称为叶。从狭义讲,只有维管植物才具有真正的叶。从系统发育的观点来看,真正的叶又分为两个类型:原始类型只见于一部分蕨类植物(如石松、卷柏、松叶蕨),它来自茎的表面突起,叶片小而叶脉不发达,称为小型叶;大多数维管植物具有由枝系统变异而成的大型叶,叶片较大,而且有发达的叶脉。叶生长在茎节上,种子植物的叶在芽中已形成,由茎尖生长锥的分生组织的外部细胞,向外增生细胞并进化分化(叶原基)而产生的。发育成长后的叶,在外形上具有叶柄、叶片和托叶3部分,主要是叶片和叶柄。但有的植物不具叶柄,而以叶的基部着生在茎上,成为无柄叶。禾本科植物(如小麦)也是无柄叶,以叶基包围在茎的外部,有时几乎将茎全部包住,这种叶的基部,称为叶鞘。叶的形态多种多样,为植物分类的依据之一。叶片的大小相差极大,小的似鳞片状,大的如玉莲,其巨大的漂浮叶直径达2米,可载住一个小孩。叶的寿命也长短不一,由数月至10余年不等。一般常绿植物的叶寿命为1.5~5年,叶的更替不是同时发生,看来好象永不脱落。而多年生的落叶植物,叶的寿命很短。在植物演化过程中,适应不同的生态环境(特别是水),叶产生各种形态结构。旱生植物的叶小而厚或多茸毛;肉质植物的叶片肥厚多汁;仙人掌的叶片退化;沉水植物的叶小而薄或呈丝状等等。更有些植物的叶在形态结构和生理功能上发生很大的变化,成为变态叶。许多植物的叶在经济上有一定的用途,如白菜、洋白菜都是叶菜类蔬菜;茶树叶为饮料;烟草叶为卷烟原料;薄荷的叶为药用;剑麻叶中的纤维为重要制绳原料等。

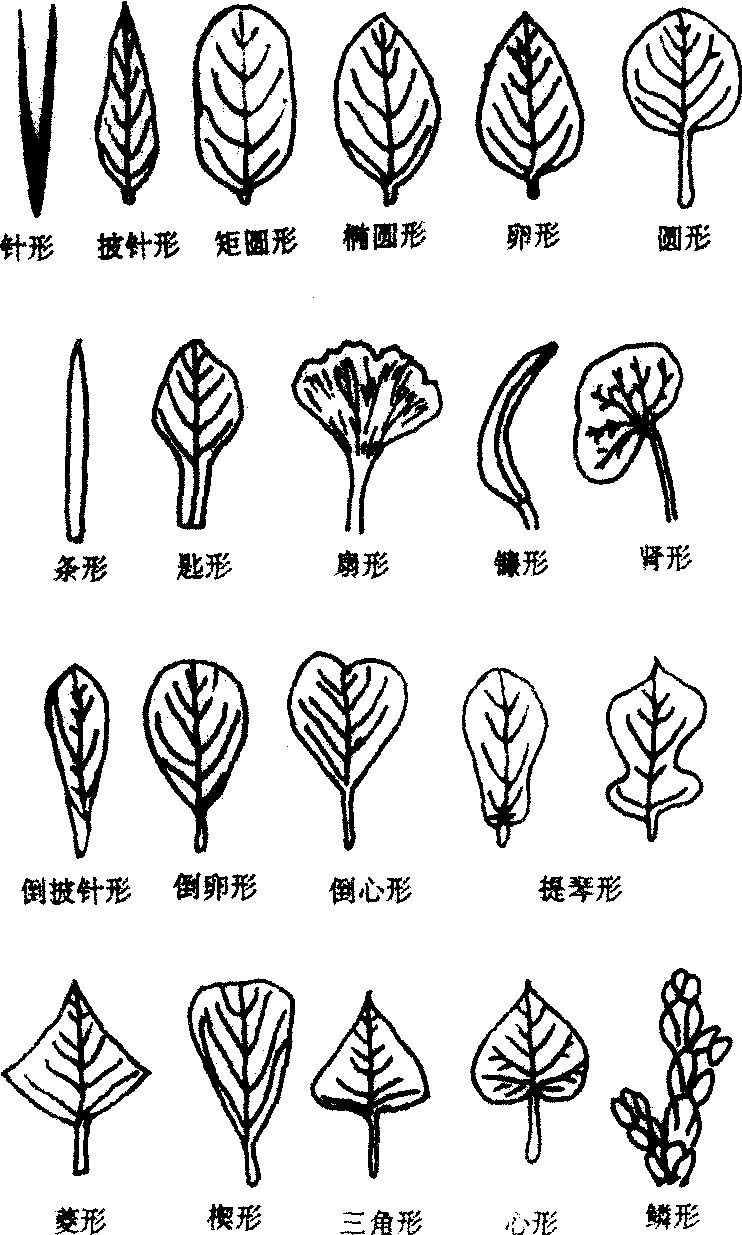

图5 叶形

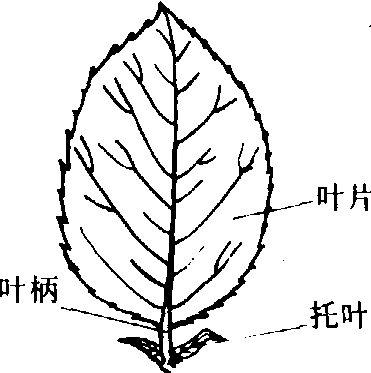

植物的叶具有叶片、叶柄和托叶的叫做完全叶,如豌豆、桑、苹果、桃、棉等;有的植物并不全具有这3部分,叫做不完全叶。如丁香的叶不具托叶,莴苣的叶无叶柄和托叶。这些都属不完全叶。

叶leaf

按一定顺序着生在枝上主要进行光合作用的器官。果树的叶多为完全叶, 由叶片、叶柄、托叶三部分组成(图1)。

图1 苹果的叶

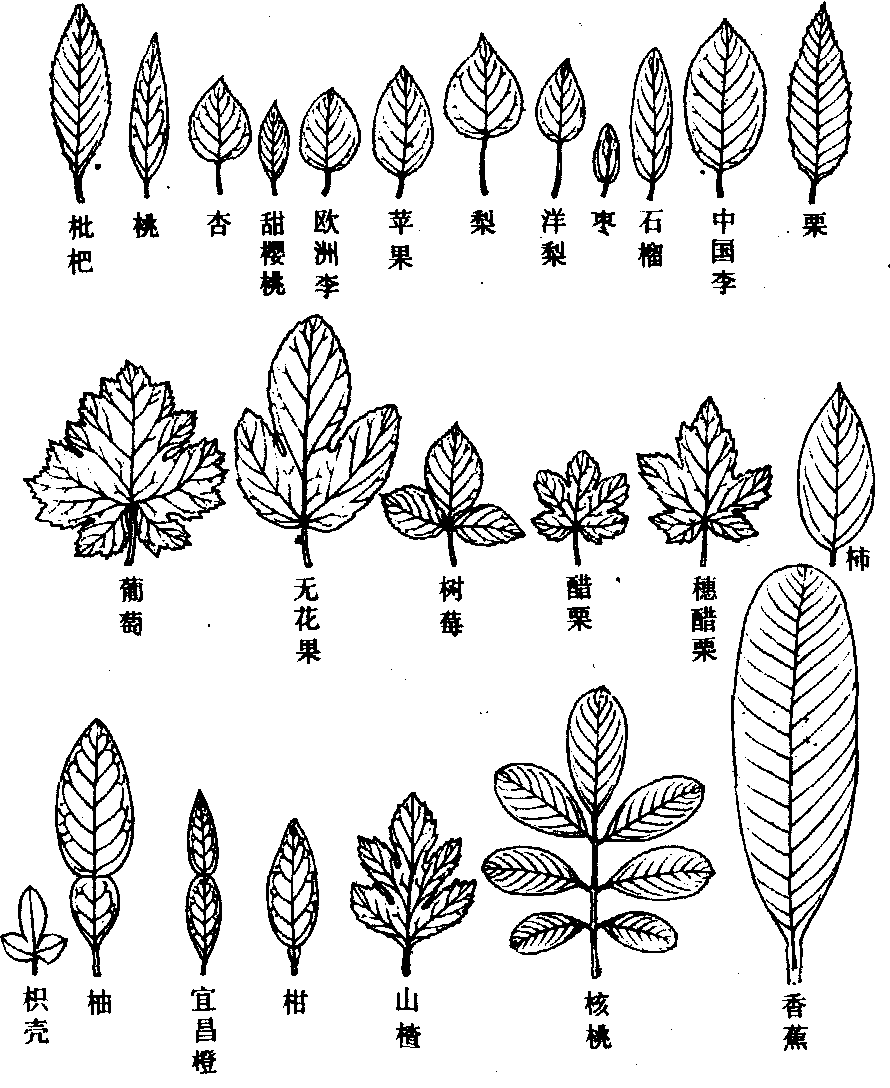

叶的种类和叶序 果树叶大致分为三类:❶单叶,每个叶柄上只有一个叶片, 如苹果、桃、柿、枇杷、菠萝、香蕉等果树;

❷复叶。叶柄上有两个以上叶片,如核桃、荔枝、龙眼、杨桃、草莓等果树; 复叶又以小叶排列的方式不同,分为羽状复叶、掌状复叶和三出复叶;

❸单身复叶。外形似单叶, 由先端身叶(亦称本叶)和叶柄部分的翼叶组成,如柑橘、金柑、橙、柚等果树。每种果树的叶片都有相对固定的形状、大小、色泽和附属物。因此, 叶片的形态特征是区别不同果树种类和品种的依据之一(图2)。

图 2 主要果树的叶

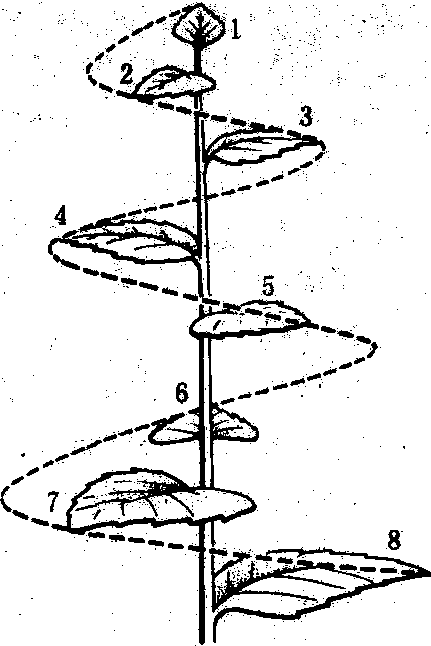

叶在枝条上的着生次序叫叶序, 果树叶序主要有互生、对生二种类型。在枝上每一节只生一叶的为互生叶序,互生叶序的叶在枝上呈螺旋排列,叶序有1/2、1/3、2/5、3/8、5/13等方式。多数果树互生叶序为2/5式, 即相邻两叶在茎周相距2/5周,即144°处着生。葡萄和部分栗叶则为1/2式,相邻两叶相距1/2周,即180°处着生。石榴、番石榴等是对生叶序, 枝上每一节有两叶相互对生,而且相邻两节的对生叶常成垂直方向,使叶片互不遮蔽。

叶的作用 叶的主要功能是进行光合作用。自展叶开始, 随叶片增大光合强度也逐步增强, 到叶片停止扩大成熟时达最强, 以后, 随叶片的衰老而逐渐下降。这种现象, 在常绿果树中表现尤为突出。对于大多数落叶果树, 在叶幕完全形成时为光合作用能力的最盛期。落叶果树叶的同化能力一般高于常绿果树,不同品种叶的同化能力也不尽相同。叶的同化能力与光照水平关系密切。树冠内膛光照差, 表现叶片小、薄而色浅,同化能力弱。此外, 温度、CO2浓度、水分、矿质元素和果园位置的海拔高度对叶片的光合作用也有明显影响。

叶还具有蒸腾、呼吸、气体交换、呼吸等多种生理功能, 利用叶面气孔和角质层的吸肥特性, 进行叶面喷肥, 可及时补充果树对矿质元素的需要, 起营养果树或防治缺素症的作用。吸收强度和速率与叶龄、肥料成分和溶液浓度有关。常绿果树的叶还是营养的贮藏器官。

叶内矿质元素的含量和比例可以反映树体的矿质营养水平。分析叶内的矿质营养水平, 可作为施肥的依据(见营养诊断)。

叶的形成 叶在芽内或正在生长的新梢顶端(茎尖)开始分化。当芽形成时,在芽内茎尖生长锥周围的一定部位, 分生组织细胞迅速分裂形成突起, 分化为叶原基。叶原基形成后, 陆续经过顶端生长、边缘生长, 其先端部分发育为叶片和叶柄, 基部发育为叶基和托叶。在芽萌发以前, 雏叶的各部分已经形成, 以不同方式卷迭在芽内。随着芽的开放, 雏叶通过叶基的居间生长进一步扩大伸展, 逐渐生长成为成熟叶。

芽内不同部位的叶原基,分化和发育的时间不同,基部的叶原基在冬季休眠前形成并不断生长。休眠时,芽内停止分化。越冬后,萌芽前, 营养条件较好的芽,可继续分化一定数量的叶原基。以上叶原基的分化均在芽内进行, 称为芽内分化; 部分着生位置优越、营养充足和生长势强的芽, 萌发后先端生长点仍能继续分化新的叶原基, 增加节数。萌芽后的叶原基分化在芽外进行, 称为芽外分化。

叶片展开后, 前期生长快, 称为迅速生长期, 后期生长慢, 称为缓慢生长期。单个叶片自展叶到叶面停止增长所经历的时间, 因树种、品种、枝梢类型以及叶在枝梢上的位置不同而异。在长梢上, 一般中下部叶片生长期较长, 而上部叶片生长期较短; 在短梢上, 除基部小叶生长期较短外, 其他叶片大致相近。

不同果树的叶片大小、形状等差别, 除受遗传因素影响外,常决定于叶原基各部分的细胞分裂数量、速度、细胞分布以及各细胞的伸展程度和环境因素等。同一品种单叶的大小, 一般取决于叶的生长日数及迅速生长期的长短和树势强弱。

叶的生活期和落叶 果树叶的寿命因树种而异。一般落叶果树,叶在春夏季形成后, 当年秋季即脱落,寿命为几个月; 常绿果树叶能生活一年到数年, 老叶脱落多在春夏新叶发生之后。落叶时, 叶细胞的营养物质逐渐分解, 由韧皮部运向枝干内贮藏; 叶内核糖核酸和蛋白质减少, 叶绿素解体, 叶黄素显现而使叶片发黄,有的果树还产生花青素,使叶片转为红色。与此同时, 在叶柄处形成离层, 在外力的作用下, 叶片脱落。

早期落叶和延迟落叶, 都对果树不利。早期落叶不利花芽分化, 降低果品质量和产量, 甚至引起二次开花; 落叶果树秋季不能按时落叶, 不利于枝条的成熟, 冬季易遭冻害。

叶幕 叶在树冠内集中分布区域的总称。叶幕形状有层形叶幕、篱形叶幕、开心形叶幕等。叶幕的形状、厚度、层次和密度组成叶幕结构。自然形树冠的叶幕结构主要取决于品种与砧木的生长特性和年龄,也受整形修剪方式、土壤气候条件以及栽培管理水平等因素的影响。叶幕结构的变化可导致叶面积指数和叶净同化率的变化。在果树生产中, 常采取整形修剪等措施来调整叶幕的层次和密度, 使单位面积或树冠容积内形成最适数量的叶片, 以充分利用光能, 从而实现优质、高产和稳产。冠形高大, 叶幕层数多、叶幕厚的果树, 冠内光照差, 叶幕中无效叶区的比例增加, 不利于果实产量和质量的提高。

落叶果树的叶幕,在年周期中有明显的季节变化,因树种、品种、环境条件和栽培技术不同, 叶幕形成的速度与强度也不同。一般抽生长枝多的树种、品种或幼龄树, 强旺树, 长枝比例大, 叶幕形成慢, 叶面积指数高峰出现晚。桃树以长枝为主, 树冠叶幕在长枝旺盛生长期之后增长最快; 梨、苹果成年树以短枝为主,树冠叶幕在短枝停止期增长最快。叶幕量大,形成期早, 有利碳素营养物质的积累。落叶果树理想的叶幕生长动态是前期叶面积增大较快, 中期保持合适的叶面积, 后期叶面积维持时间长。

叶面积指数 是单位面积内栽植株数的总叶面积(A)与单位面积(L)的比值, 或单株的叶面积与营养面积的比值, 或称叶面积系数。能比较正确地说明单位面积或单株的叶面积数和生产效能。测定叶面积指数的具体方法: ❶先求树冠叶面积, 一般采用两种方法,一种是在统计树冠枝量和各枝类比例的基础上,随机抽样测得各类枝各10~20枝的平均叶面积量, 乘以各类枝数, 求出各类枝的总叶面积, 各类枝叶面积总和即为全树的总叶面积。另一种是在计算树冠体积大小的基础上,用1/8立方米的折叠式方框, 放在树冠内叶片疏密度具有代表性的部位,将框内叶全部摘下,立即称其鲜重,再从鲜叶随机取样20克, 测出其叶面积,依此换算出框内的叶面积, 再按树冠体积, 换算出总叶面积。

❷土地面积用株行距面积计算。

一般果树最适叶面积指数是3~4.5。由于栽植株行距和树冠形式不同, 有时以单位土地面积计算的叶面积指数,不能完全反映光能利用情况; 在一单株上,也因树冠不同部位叶面积配置上的差别, 用叶面积指数不能完全反映叶片的生产能力。在生产中, 应注意使树冠结构上叶面积分布既接近最适叶面积指数指标,又有利树冠各部位最适光强的分布。

叶leaf

维管植物茎部的侧生物,是行光合作用、蒸腾作用的一种营养器官。大多数植物的叶为两侧对称的扁平结构。叶易受环境影响,具有很大的可塑性。最原始的裸蕨植物没有叶的分化,石松类的叶小,真蕨类、种子植物具有发达的叶。梅也尔(К.И.Мейер)认为在系统发生上比茎出现晚。

叶的发育与组成部分 叶发育时首先在茎顶端分生组织的稍下部分出现一些突起——叶原基,是幼叶的原始体。叶原基先行顶端生长,伸长成锥形的叶轴,以后叶轴的两侧经边缘生长,分化出叶片,叶轴基部则直接发育为叶柄。绿色扁平的叶片和细窄的叶柄为叶的二个主要组成部分。有托叶的植物,当叶原基出现不久,即在伸长的叶原基基部分化出一对小的托叶原基,以后发育为托叶。通常将具有叶片、叶柄和托叶三个部分的叶称为完全叶,如棉、桃、苹果、月季等。如果缺少一部分或两部分的叶,称为不完全叶。如甘薯、丁香、葡萄等缺少托叶,莴苣、荠菜、麦蓝菜(Vaccaria segetalis)等植物没有托叶和叶柄,台湾相思树后期长出的叶,叶片退化,叶柄扩展为扁平叶片状。

叶的生长活动有限,大多数植物的叶达到一定大小后,即停止生长。但有些单子叶植物如韭菜、葱、蒜等在叶的基部保留有居间分生组织,可以在较长时间内进行居间生长,使叶片得以延长。

叶的形态 叶的形态常依植物不同而有差异,各种植物的特定叶形,在植物分类上有重要参考意义。

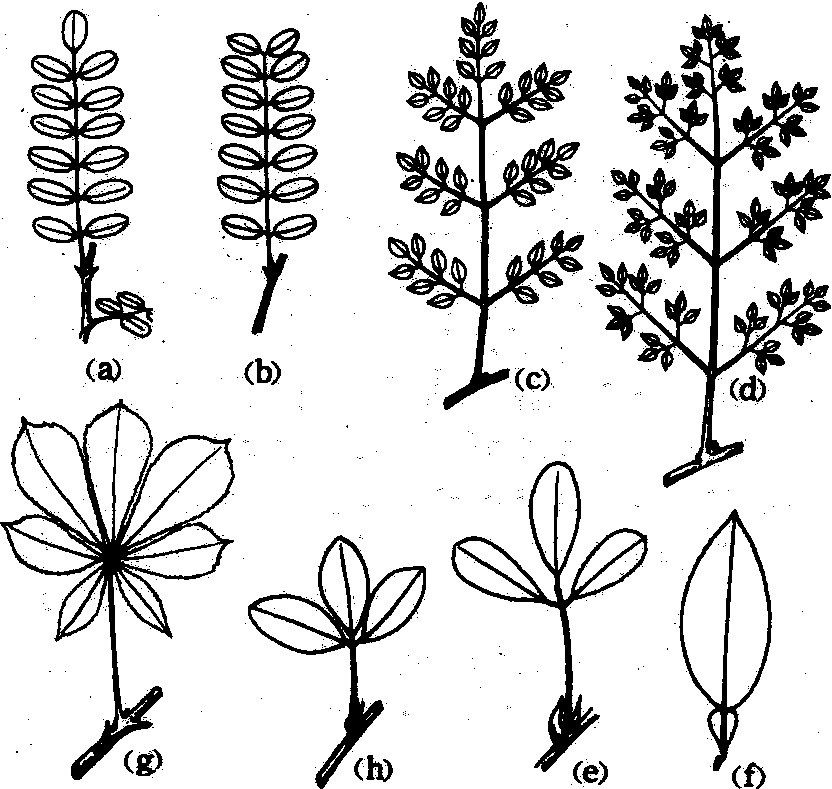

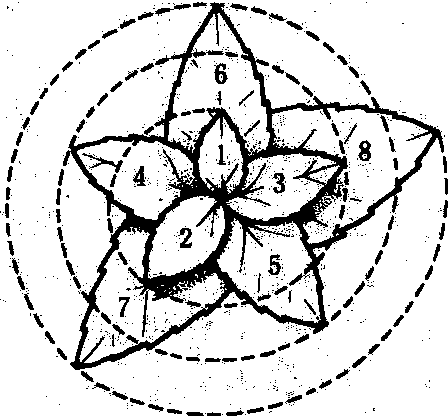

单叶和复叶 单叶只有一个叶片,叶腋生芽,如桑、桃、棉等的叶。复叶的叶轴上着生数枚小叶,小叶叶腋内不形成芽。复叶可分3类(图1)。

图 1 复叶的类型

(a)一回羽状复叶(奇数); (b)一回羽状复叶(偶数);(c)二回羽状复叶; (d)三回羽状复叶; (e)三出羽状复叶;(f)单身复叶;(g)掌状复叶; (h)三出掌状复叶

羽状复叶 小叶排列在叶轴的两侧。依据小叶的的总数为单数或双数,分为奇数羽状复叶(如槐、蔷薇)和偶数羽状复叶(如落花生、皂荚)。也可按叶轴分枝的情况进行归类,叶轴不分枝的为一回羽状复叶(如槐、落花生),叶轴2~3级分枝,小叶生于叶轴末级分枝上,分别称为二回羽状复叶(如云实、合欢)和三回羽状复叶(如南天竹)。

掌状复叶 小叶集中着生于叶轴顶端。也有一回掌状复叶(如七叶树)和二回掌状复叶(如淫羊藿)之分。

单身复叶 形如单叶,但叶柄与叶片相连处有关节。单身复叶被认为是2个侧生小叶退化、保留顶生小叶而成,如柑和橙等。

叶形 是指单叶的叶片或复叶的小叶的整个外形。根据叶片的长宽比例,最宽处所在部位,以及整个叶片的形象特征等,可将叶形分为下列一些类型。

披针形 叶片长为宽的3~4倍,近基部最宽,逐渐向端狭尖,如桃、柳。

卵形 较披针形为宽,长为宽的1.5~2倍,叶片全形似禽卵,如榆、槐、女贞。

椭圆形 叶片长为宽的3~4倍,中部最宽,两端略狭,两侧叶缘成弧形,如芫花、木通。

圆形 叶片如圆盘,长宽近于相等,如莲、芡实。心形 较卵形为宽,叶基内凹,叶端尖,叶片似心脏形,如紫荆、何首乌。

肾形 叶基内凹,先端钝圆,叶片全形横宽,似肾脏外形,如冬葵、款冬、石蜡红。

菱形 叶片长宽约相等,最宽处在中间,向两端渐狭,如菱、乌桕。

箭形 叶片如箭头,先端尖,基部两侧狭尖而后伸,如慈姑。

戟形 叶片先端尖,基部两侧狭尖外展,如菠菜、小旋花。

三角形 叶基阔平,全形近似等边三角形,如荞麦、美洲土荆芥。

匙形 叶片逐渐狭长,前端渐宽而钝圆,全形如匙,如金盏菊、雏菊。

扇形 叶端平宽,叶基狭,全形似折扇,如银杏叶。线形 叶片全形狭长,两侧叶缘近于平行,如紫杉、冷杉。稻、麦等的线形叶较宽而特长,有时也称为带形叶。

剑形 叶片较坚厚,较线形叶为宽,顶端尖锐,全形如剑,如鸢尾、菠萝的叶。

管形 叶片很长,形成中空圆筒,如葱。

针形 叶细长如针,如松叶。

上述基本叶形的中间类型,可用“长、阔、倒”等形容词给以定性。例如长披针形(长花蓼),阔披针形(含笑花、山油麻),倒披针形(猪殃殃),阔卵形(黄檀),倒卵形(栀子花、马齿苋、紫云英),长椭圆形(夹竹桃),倒心形(酢浆草)。

叶尖 叶片的顶端部分。有下列几种主要形态类型:

渐尖 叶顶端长尖,近顶两侧有稍内弯的边,如山桃、杏。

锐尖 叶顶端较短而尖锐,形成锐角,近顶两侧具有直边,如夹竹桃、荞麦。

尾尖 先端延长呈尾状,如郁李、榕。

骤尖 先端短而宽,具骤然伸出的短尖头,如玉兰、 莳荻。

钝形 叶顶端成钝角或为圆形,如洋槐、厚朴。微凹 先端呈浅凹缺,如皱果苋。

倒心形 先端中央向内呈尖形凹入,两侧圆弧形,如酢浆草。

截形 先端平齐,如鹅掌楸。

叶基 叶片的基部。有下列主要形态类型。

楔形 叶基渐狭,两侧边缘近于平直,如海桐、八角茴香。

渐狭 叶基渐狭尖,两侧边缘略内弯,如空心莲子草。

钝形 叶基钝圆,如洋槐、苹果。

心形 叶基两侧呈圆弧形,中部内凹,如紫荆。耳垂形 叶基两侧下垂,形如耳垂,如油菜、蜀羊泉。

截形 基部平齐,如稀花蓼。

偏斜形 基部两侧大小不对称,如秋海棠、朴。鞘状 叶基伸展形成叶鞘包围茎秆,如禾本科植物。其中许多种在叶片与叶鞘相连处有膜状的叶舌,在叶舌的两旁,另有一对由叶片基部边缘延伸而形成的叶耳。

盾形 叶柄不生于叶片基部,而着生于叶片的下表面中央,如莲、蓖麻、旱金莲。

茎穿叶形 无柄叶的叶基伸展包茎,且其边缘于茎的它侧合生,形似叶片串生于茎上,如串叶柴胡。

叶缘 叶片的边缘。有下列主要形态类型。

全缘 叶缘平整,如玉兰、樟。

波状 叶缘凹凸呈波纹状,如胡颓子、茄。

圆(钝)齿 齿钝圆,凹处锐形,如钝齿冬青、活血丹。

牙齿状 齿尖锐,齿尖向外,齿两边约等长,如洋地黄、细野麻、茨藻。

锯齿 齿尖锐,齿尖向前,齿下边长于上边,如桃、大麻。

细锯齿 锯齿细而密,如猕猴桃。

重锯齿 锯齿上再出现小锯齿,如樱草。

缺刻 边缘参差不齐,凸出和凹入的程度较锯齿大而深,如罂粟。

叶片分裂 叶片的分裂形式。通常分为三级。

浅裂 叶片分裂的深度不超过叶片宽度的1/4。裂片呈羽状排列的称羽状浅裂,如刺儿菜; 裂片呈掌状排列的为掌状浅裂,如棉、法国梧桐。

深裂 叶片分裂的深度超过叶片宽度的1/4。羽状深裂的如蒲公英、荠,掌状深裂的如蓖麻、益母草。

全裂 叶片分裂的深度几乎达中脉或叶片基部。羽状全裂的如茑萝、马铃薯,掌状全裂的如木薯、大麻。

脉序 叶脉分布的形式。通常分为网状脉和平行脉两大类。

网状脉 叶片中含1至数条明显中脉,由中脉分出许多侧脉和细脉,错综交叉形成网状。网状脉是双子叶植物脉序的特征。凡侧脉由中脉向两侧分出,排成羽状的称羽状网脉,如桃、梅、板栗; 如数条中脉汇集于叶柄顶端,开展如掌状的称掌状网脉,如葡萄、南瓜。

平行脉 侧脉与中脉自叶基发出,近于平行走向到达叶顶,或侧脉自中脉分出走向叶缘,侧脉之间没有明显的细脉相连。平行脉是单子叶植物脉序的特征,可分为几种: ❶直出平行脉:侧脉与中脉于叶顶汇合,如小麦、稻等禾本科植物;

❷横出平行脉: 侧脉由中脉的两侧横出,平行直连叶缘,如芭蕉、美人蕉、香蕉的叶脉;

❸射出平行脉:叶脉自叶柄顶端辐射而出,如棕榈、蒲葵;

❹弧状脉: 叶片中部较宽,叶基、叶端渐狭,许多纵向的叶脉在叶片中部彼此距离加大,叶脉构成弧形,如车前、玉簪等。

叶序 叶在茎上的排列方式,有互生、对生、轮生三类。

互生叶序 茎的每节只生一叶,交互而生,呈螺旋状排列于茎上。如任取一叶为起点叶,顺螺旋叶序而上,直到与起点叶同在一垂直线上的终点叶为止,两叶之间的螺旋距离为叶周。两个相邻叶水平投影在圆周上的角度称为开度。不同植物绕茎的周数不一,每叶周的叶数也可不相同。如以绕茎的周数为分子,叶数为分母,所得分数即为某种植物的互生叶序。例如榆以及水稻、小麦等禾本科植物,其绕茎一周相遇2叶,它们的互生叶序为1/2,开度为360°×1/2=180°; 莎草科、桑的互生叶序为1/3,开度为120°; 桃、李、白杨等互生叶序为2/5,开展为144°; 甘蓝、菊、大麻等的互生叶序为3/8,开度为135°。此外还有5/13,8/21,13/34等互生叶序,最为普遍的是2/5(图2)。

图 2 叶序(2/5)示意图

对生叶序 每一茎节上成对着生2叶,如大叶黄杨、薄荷。

轮生叶序 每一节上环生3叶,如夹竹桃、桔梗。有的植物如向日葵,在同一植株上可发生两种叶序,下部为对生,上部却为互生。

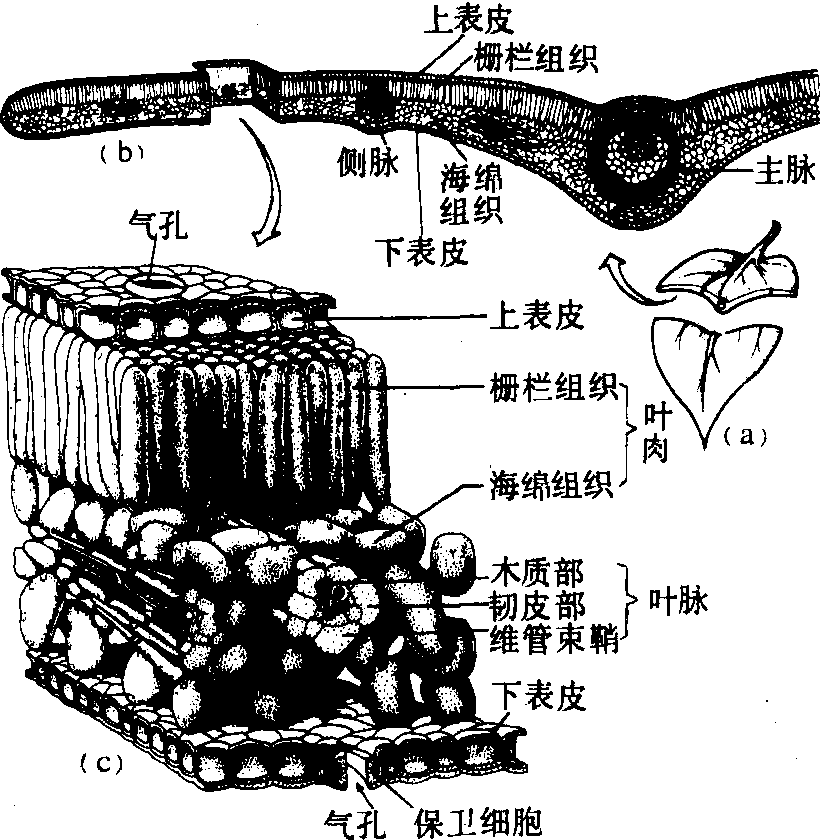

叶的结构 叶起生于茎,其叶柄与幼茎的结构甚为相似。叶分为表皮、基本组织和维管组织三部分(图3)。

图 3 双子叶植物叶的立体结构

(a)叶外形; (b)叶片横切面; (c)叶片立体结构

表皮 覆盖于叶片的上下表面,由排列紧密的单层扁平细胞所组成。少数植物如夹竹桃、印度橡皮树可形成多层细胞结构的复表皮。大多数双子叶植物叶片的表皮细胞顶面观为不规则形,禾本科植物的为长方形,侧壁微具凹凸,相互嵌合。表皮细胞一般缺乏叶绿体,细胞外壁具角质膜。耐旱植物的叶角质膜很厚,形成革质的表面,或覆盖蜡质,具有减低蒸腾的作用。有些植物的表皮上分化出表皮毛或腺毛,荨麻的表皮毛尖端含有蚁酸等刺激物,毛蕊花属的表皮毛外壁甚厚,这些均为保护植物的适应性特征。禾本科植物的表皮,除一般表皮细胞外,还有短轴的硅细胞和栓细胞,以及体积较大的泡状细胞(运动细胞)。硅细胞中充满硅质胶体物,并常向外突出成刚毛。泡状细胞分布于相邻两个叶脉之间的上表皮部分,一般认为气候干燥、叶片失水、出现内卷现象与泡状细胞暂时萎蔫有关。

表皮覆盖层中,除表皮细胞外,还分布一些由成对的保卫细胞所组成的气孔器。气孔器中间的间隙称为气孔。如甘薯、水稻、玉米等禾本科植物,在保卫细胞的外侧,还有副卫细胞存在。气孔可以开关,影响气孔开关的主要因素有光线、水分、气温等。气孔的开启与关闭对调控植物体与外界之间的气体交换,以及植物体的水分蒸腾起着重要作用(见表皮)。大多数植物叶的下表皮,每平方毫米中平均气孔数为100~300个,上表皮的气孔数一般较少。木本植物叶的气孔大都分布于下表皮。着生位置越高的叶,其单位面积的气孔数有越多的趋势。双子叶植物的叶片一般较宽,具网状脉,气孔器散乱分布; 单子叶植物的叶片一般较狭长,具平行脉,气孔器顺叶的长轴平行排列。

一些植物的叶尖或叶缘部位,其表皮覆盖层分化出水孔。水孔与气孔的结构相似,也由保卫细胞合抱而成,但没有叶绿体,无膨胀收缩的能力,以致水孔长期处于开放状态。1至数个水孔与其内侧排列疏松的通水组织共同组成排水器结构,通水组织与脉梢的管胞相连,叶片中过多的水分通过水孔溢出。这种吐水现象多发生于湿热天气的夜晚,夏季清晨易观察到。吐水液中含有一些有机物(如谷氨酰铵、糖类)和无机盐类(如钙、钾和镁盐),水液干燥后,残留的溶质有时会对敏感植物的幼叶带来损害。

叶肉 叶肉是上、下表皮之间进行光合作用的薄壁组织部分。由于叶片两面受光作用不同,大多数植物的叶肉分化出栅栏组织和海绵组织。栅栏组织由1至数层长柱形细胞组成,位于叶的近轴面(腹面),紧接上表皮,细胞间隙稍小,细胞内含有许多叶绿体。海绵组织于叶的远轴面(背面),在栅栏组织下方,与下表皮毗接,细胞形状不规则,细胞内叶绿体的含量较栅栏组织略少,排列疏松,有发达的细胞间隙,它们和气孔相通,有利气体交换。这种有栅栏组织和海绵组织分化的叶,属于背腹型叶。另一些植物其叶肉没有栅栏组织和海绵组织分化。有的如丝兰、麝香石竹的叶片,上、下面都有栅栏组织,海绵组织位于中间,这类属于等面型叶。小麦等禾本科植物的叶肉细胞为不规则形状,细胞壁向内凹褶,形成“峰”、“谷”、“环”结构。小麦叶肉细胞有单环、2环、3环、多环等类型。各类叶肉细胞的分布随着叶位上升而有不同,一般在低位叶中,1~3环的叶肉细胞较多,而在高位叶中,则多环细胞增加。旗叶中4环以上的细胞可达77%。叶肉细胞的环数增加,使叶片单位体积内有较多的细胞间隙,从而扩大了光合细胞表面积,有利于加速细胞间的气体和物质的运转。旗叶的叶绿体基粒片层比低叶位的叶要多1.5~3倍,光合功能高出10~30倍。松叶的叶肉细胞其细胞壁也向内形成许多褶襞,叶绿体沿褶襞分布,扩大了光合面。

有些植物的叶肉中有乳汁管(蒲公英、橡胶树等)或树脂道(松)、分泌细胞(樟)、石细胞(茶)、含晶异细胞(柑)等分布。

叶脉 叶脉贯穿于叶肉中。叶脉的主要部分为维管束。通常包括与维管束毗接的一些薄壁组织或机械组织。主脉和大侧脉中含有一个或几个维管束,束内的木质部在近轴面,韧皮部在远轴面。双子叶植物叶的主脉内,在木质部与韧皮部之间可以出现形成层,行短暂的微弱分裂。小叶脉内部无形成层存在,机械组织逐渐减少而消失,韧皮部和木质部组成分子也渐趋减退。细脉末端保留数个狭短的筛管分子和增大的伴胞以及螺纹和环纹管胞。通常木质部分子比韧皮部分子延伸得远一些,管胞最后消失。小叶脉中,与韧皮部筛管分子和木质部管状分子毗连的一些薄壁细胞,其细胞壁可以形成内突生长结构,具有传递细胞特征,有利将叶肉组织的光合产物短途运输至筛管,同时对韧皮部与木质部之间的溶质交换也起重要作用。

小叶脉的维管束外围,通常有1~2层薄壁细胞或厚壁细胞组成的维管束鞘。有些植物有维管束鞘伸展区,使之与表皮横向相连。薄壁细胞组成的伸展区能输送水分到表皮,如伸展区为厚壁细胞组成,则主要加强机械支持作用。

C4植物和C3植物的叶片结构有明显差异。C4植物如玉米、高粱、甘蔗和莎草科、藜科、苋科的某些种类叶片的维管束鞘发达,维管束鞘细胞内含许多较大的叶绿体,虽然缺乏或仅有少量基粒片层,但积累淀粉的能力强,同时线粒体的数量比较丰富,体积较大,嵴膜结构也较复杂。C4植物在维管束鞘外面包围一或数层排列紧密的叶肉细胞,在叶片横切面呈同心圆的花环型结构。这些结构特征与C4植物表现的光呼吸低和光合效率高的特性有关。C3植物如水稻、小麦、燕麦、棉、大豆、烟草等大部分农作物和几乎全部木本植物,它们叶片的维管束鞘中,含少量体积较小的叶绿体,线粒体的体积大小与叶肉中的相似,数量也较少。叶肉细胞通常不形成花环状结构。

叶的生活期和落叶 各种植物叶的生活期常有不同,一般为数月,也有生活1至数年的。一年生草本植物的叶枯死后,多残留于植物体上。大多数木本植物随寒冷或干旱季节来临,树叶枯萎脱落,减少蒸腾以渡不良环境,称为落叶树。有些木本植物的叶,秋冬不凋,直至春夏,新叶发生,老叶逐渐枯落,全树保持四季苍翠,称为常绿树。

叶片是进行光合作用的器官,其生活期对作物生产的影响很大。大豆子实产量与成熟期落叶的迟早有关,成熟期落叶越迟的品种,其产量越高。小麦、大麦、甜菜、马铃薯等的干物质产量和叶的生存期长短也有密切关系。

临近落叶前,叶的代谢机能衰退,光合作用减弱,碳水化合物由叶内运出,叶绿体内的叶绿素分解,剩下叶黄素和胡萝卜素。有些植物叶内还产生花青素,使叶呈黄红色。在解剖结构上,叶柄基部形成离区,离区内的维管束较细,缺乏机械组织,维管分子也较短。离区包括离层和保护层二个部分。离层是由离区向顶部分的薄壁细胞分裂形成,细胞体积较小,落叶时离层细胞的胞间层溶解,初生壁或整个细胞发生不同程度的解体。在受到叶本身重力的影响以及风雨吹打的外力作用下,叶片从离层处断落。通常在离层形成之前,离层内侧即产生出保护层。保护层细胞的壁部木栓化,或有胶质、木质素沉积其上。当叶脱落后,保护层起保护伤口的作用。

叶ye

是高等植物的营养器官,由茎的节上生出。通常是由叶片、叶柄和叶托组成,叫做完全叶;有的没有叶柄或叶托,叫不完全叶。叶片是叶的主要部分,一般是扁平的,其中有许多叶脉,有的呈网状,有的平行。叶脉由导管形成,可以输导无机物和有机物。叶脉周围是叶肉,有大量的细胞组织,含有许多叶绿体,因此,多数植物的叶子呈绿色。叶绿体能利用阳光把水和二氧化碳合成为有机物如葡萄糖,以产生能量,并通过呼吸放出氧气。叶肉的细胞间隙较大,叶片表面有许多气孔,所以植物能通过叶片进行呼吸和蒸腾作用。植物吸收了大量的水,绝大多数通过叶片蒸腾消耗了,这样有助于植物体吸收和运输养料,并保护植物不受烈日侵害。植物体进行光合作用和蒸腾作用的最主要器官是叶片。不同的植物,叶片形状不一样,有针形叶,如松树;披针形叶,如柳树;圆形叶,如莲;扇形叶,如银杏;匙形叶,如白菜,以及长圆形、椭圆形、卵形、菱形、肾形、三角形、心形、鳞形等等。叶缘形状也不同,光滑的全缘形,如丁香,此外还有锯齿状、波纹状等等。有的叶适应环境,发生了变态,如仙人掌的刺,就是叶的变态,以减少水的蒸腾;豌豆的叶卷须等等。有的一个叶柄上生一片叶,叫单叶,生两片以上的叫复叶。叶在茎上的排列顺序叫叶序,包括四种:每节上只生一片叶,交互出现在相邻节上,叫互生叶序;每个节上有两片相对生长的叶,叫对生叶序;每个节上辐射状排列着三片或三片以上的叶,叫轮生叶序;很多叶丛生在短枝上叫簇生叶序。

叶Ye

植物最重要的营养器官。为植物进行光合作用、蒸腾作用和气体交换的主要器官。高等植物主要通过绿色叶片的光合作用制造营养物质。蒸腾作用是将植物体内的水分以气体状态排出体外, 根系吸收的水分,大部分被蒸腾作用所消耗,蒸腾作用造成对导管、管胞内水分的拉力,是植物根系吸水的一种动力。落叶也是植物的一种排泄方式, 植物新陈代谢所产生的废物(如草酸钙)常积累在老叶中,可通过落叶排出体外。通常绿色,由叶片、叶柄、托叶三部分组成。叶片是绿色的扁平部分,叶柄是叶片与茎连接的部分,托叶生于叶柄基部的两侧,三者具备的称完全叶,三者缺1—2部分的称不完全叶。叶片是植物最重要、最明显的部分,其形态、数目、排列是区别植物种类的重要依据。叶柄连接着叶片和茎,扁平或圆柱形,有时具翅(如枫杨、柑桔)或具浮囊,如菱、凤眼莲,有的扁平成叶状,如台湾相思树。托叶常成对着生,有保护幼叶功能。一般为针状或披针形,有时刺状(如刺槐、枣)、叶状(如豌豆)、鞘状(如蓼科)、卷须(菽葜属)、或与叶柄连生(如蔷薇、月季)。大多数植物托叶寿命不长,常早落,如桃、柳。

叶

维管束植物茎上侧生的营养器官。由茎尖生长锥的分生组织周缘区向外增生的细胞而形成的叶原基,经生长、分化而成。完全叶包括叶片、叶柄和托叶三部分。缺少叶柄和托叶或其中之一称不完全叶。叶片一般扁平,两侧对称,由表皮、叶肉和叶脉组成,为光合、蒸腾作用之主要场所。托叶多似叶片状,略小。叶柄为叶片与茎沟通的渠道。根据每一叶柄上叶片数分单叶和复叶。有变态如叶刺、捕虫叶等。

叶leaf

维管植物茎部的扁平侧生物,主要行光合作用、蒸腾作用的一种营养器官。最原始的裸蕨植物没有叶的分化,石松类的叶小,真蕨类、种子植物才具有发达的叶。叶起源于茎端生长锥上的叶原基,为外起源。叶原基先行顶端生长,伸长成锥形的叶轴。以后,叶轴的两侧径边缘生长,分化出叶片,叶轴基部直接发育为叶柄。有托叶的植物,在伸长的叶原基基部分化出一对小的托叶原基,以后进一步发育为托叶。通常将具有叶片、叶柄和托叶3个部分的叶称为完全叶,如果缺少1或2个部分的叶则称为不完全叶。大多数植物的叶片为两侧对称的扁平结构,但易受环境影响,具有很大的可塑性,同时,叶形常依植物不同而有差异。各种植物的特定叶形,在植物分类上有重要参考意义。