埙xun

古代吹奏乐器。《尔雅·释乐》、《周礼·春官·小师》均有记载。《尔雅注疏》注:“埙,烧土为之,大者如鹅子,锐上平底,形如秤锤,六孔。小者如鸡子。”汉许慎《说文解字》:“壎,乐器也。以土为之,六孔。从土,熏声。”“壎”同“埙”。陈旸《乐书》 “埙,大者声合黄钟、大吕,小者声合太蔟、夹钟。”在西安半坡仰韶文化遗址、浙江河姆渡文化遗址、山西万荣县万泉荆村遗址、甘肃玉门火烧沟、河南郑州铭功路、二里岗商代遗址、辉县琉璃阁区等处,都曾出土过埙的实物,经考古测定,距今已有约6700-7000年的历史。传统埙自殷以后的1000多年中变化不大,至汉代才出现了音孔埙。后世埙均为平底卵形,质料有陶、石、骨(象牙)数种,陶制品最常见。主要用于历代宫廷雅乐。古时埙常与篪配合演奏,《诗·小雅·何人斯》中有“伯氏吹埙,仲氏吹篪”的记载。敦煌石窟的220窟初唐伎乐图中,有此乐器。

埙

古代吹奏乐器。用泥捏制烧成,故又称陶埙。也有用石、骨或象牙制成的。有球状和椭圆形等数种。音孔一至五六个不等。《聂氏三体图》描述埙的形状说:“凡六孔,上一,前三,后二。” 《诗经·小雅·何人斯》中有“伯乐吹埙,仲氏吹篪”之句。可见至少在数千年前,埙就是很好的乐器了。淮阳民间玩具 “泥泥狗”中的“小梨喽”,从造型、音孔都与古陶埙十分相像。当地有的民间艺人能捏各种陶埙,有二孔、五孔、七孔等。二孔和五孔能吹出比较简单的音阶,七孔埙能吹出各种音阶和十二律,音调丰富,音乐圆润。

埙

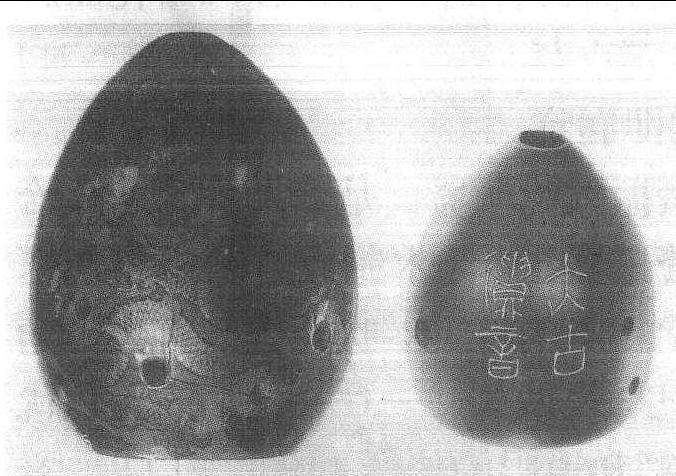

中国古代吹奏乐器。古有八音,埙为其一,属于土类。多用陶土制作,亦 有 用 石、骨、象牙所制者。其形似禽卵,上 小 下大,中空,最早仅有一孔、三孔,后增至六孔。顶上一孔,为吹口。前面三孔,上二下一,呈三角形。后面二孔,并列。大埙如鹅蛋,其声合于黄钟、大吕;小埙如鸡蛋,其声合于太簇、夹钟。此为自周代所传之古埙,历代沿用之。到宋代,又出现七孔埙及八孔埙。七孔埙为上一孔、前四孔、后二孔,以应七音,诸孔皆合为黄钟之声,皆开则为应钟之声,至清代尚行用之。八孔埙为上一孔,前五孔、后二孔,宋代太乐用之,并用黄漆涂饰,以应土色。明代复用六孔埙,涂以黑漆,饰以金云龙纹,十分精致。古人云: “埙为德音”,故多用于演奏雅乐。常与箎一起合奏,《诗经》遂有“伯氏吹埙,仲氏吹箎”之说,比喻其配合密切。

埙

埙是中国古老的吹奏乐器,用陶土烧制而成,又称陶埙。

目前所见年代最早的实物是浙江河姆渡遗址的一音孔陶埙,距今7000多年。在西安半坡文化遗址、山西万荣荆村遗址、甘肃玉门火烧沟遗址、河南辉县琉璃阁区殷墓等处都有埙出土。这些埙均为陶制,呈橄榄形、圆形、椭圆形、鱼形和平底卵形。有一音孔、二音孔、三音孔、五音孔等多种。多音孔埙为旋律乐器。后世埙为平底卵形,质料有陶、石、骨数种,陶料为最多。主要用于历代宫廷雅乐,民间也有流传。20世纪80年代改革埙,扩大了体积、肩部和内膛,使音量增大;音孔增至十个,扩展了音域。改革后的埙,音色更具特色,声音醇厚、苍劲、穿透力强,非其他乐器可以代替。演奏时双手捧埙,下唇贴吹孔,吹气灌满埙腔而发音,手指按音孔而奏不同音高音。

清代光绪十四年(1888)吴渌源曾编有《棠湖埙谱》,是至今仅有的 一本埙谱。近年来,我国作曲家姜万通运用现代技法为埙、筝、打击乐而作的埙曲曾在国际比赛中获奖。

埙

埙

回族民间乐器。俗称哇呜或泥箫,是用粘合力强、结实耐用的黄胶泥制作成中空的扁豆形、牛头形、鸡蛋形,并扎一吹口和几个小孔。吹奏时需要放孔、压孔。音域在五度以内,音阶排列为12345,能吹奏一些简单、缓慢的曲调。

埙

吹奏乐器。在8000多年前新石器时代(如河姆渡文化)已出现,但未定型。殷商时代形体定型为圆锥形,有5个按音孔,基音为a。以音孔大致分7种(1音孔、2音孔、3音孔、5音孔、6音孔、9音孔、10音孔),以质料分5种(陶、石、骨、瓷、木),以形分9种(橄榄形、圆形、椭圆形、鱼形、人头形、怪异人头形、哨形、牛头形、平底卵形)。现代埙为陶制平底卵形,常用9音孔,包括8音孔(前6孔、后2孔)加1吹孔;3种规格(大、中、小),可吹26个音。多用于历代宫廷雅乐,民间也流传。

埙

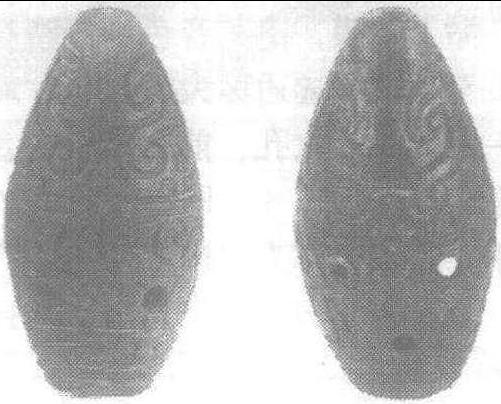

古老吹奏乐器。流传于德州、武城地区。现仍有民间艺人在节日里进行演奏。埙多为陶制,形状、大小均如鸭梨,六孔,上一前三后二,律五声,为61235。