多普勒效应duopule xiaoying

由于波源与观测者相对运动而出现的观测者测得的波频率与波源频率不同的现象。这一普遍的物理现象是由奥地利物理学家多普勒在1842年首先发现的。多普勒效应所引起的波的频率的变化称为多普勒频移。多普勒频移的大小与媒质、波源、观测者运动的速度有关。随着近代物理的发展,多普勒效应的研究得到新的进展,因此一般分为经典多普勒效应和相对论多普勒效应。❶经典多普勒效应:当媒质、波源、观测者运动的速度远小于光速时的多普勒效应,属于经典物理范围,对于电磁波不适用。常研究媒质中机械波的多普勒效应。设媒质静止,波源频率为v,波在静止媒质中波速为v。波源或观测者沿它们的联线运动,规定波源指向观者的方向为速度v方向,用vS、vR分别表示波源、观者相对于地面匀速运动的速度,vS、vR均可正可负,取正值表示该速度方向与速度正方向一致,取负值则相反,则观测者测得的波的频率为v′=v-vR/v-vSv。当vS=0,vR=0,即波源与观者均静止,v′=v,观者所接收到的波的频率与波源振动频率相同。当vS=0,vR≠0,vS=v-vR/vv,若观者朝波源运动,则vR<0,v′>v;若观者离开波源运动,则rR>0,v′

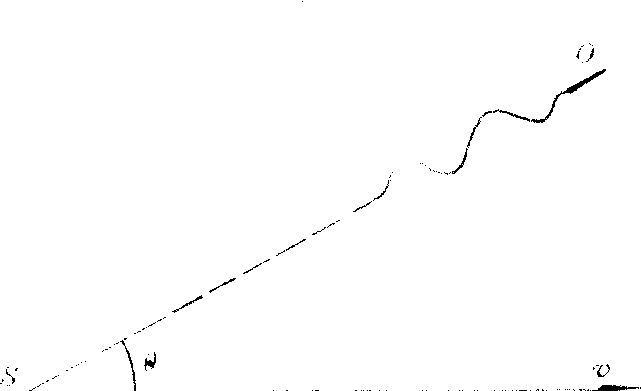

❷相对论多普勒效应:按照狭义相对论,真空中电磁波(包括光波)的传播速度相对于任何惯性系沿任一方向恒为c,并与波源运动无关。因此电磁波的多普勒效应与经典多普勒效应不同。如图,一个电磁波辐射源S以速度v相对观测者O沿与联线SO成θ角的方向运动,根据狭义相对论,观测者测得的频率为v′=

v,式中v是波源频率,仍规定波源指向观者的方向为速度的正方向。由上式可见:电磁波的多普勒效应仅与波源和观者相对运动的速度有关,而不论是波源还是观者在运动;电磁波的多普勒频移不受媒质运动的影响;当波源与观者运动方向与两者之间的联线成直角时,在经典范围内机械波没有多普勒频移,对于电磁波是存在多普勒频移的,称为横向多普勒频移。

❸应用:多普勒效应在许多领域中有很重要的应用。根据电磁波的多普勒效应制成的雷达,早已在国防、工业交通等领域中广泛应用,工业上根据多普勒效应制成的流量计,可测定各种封闭管道中流体或悬浮物液体的流速。利用激光的多普勒效应可以精确地测定各种运动物体的速度。医学上根据多普勒效应制成的胎心控制器、血流测定仪可以探测人体内脏器官因病变而引起的运动异常状况。天文学上利用光的多普勒效应测定天体相对地球的运动速度。