大气daqiatmosphere

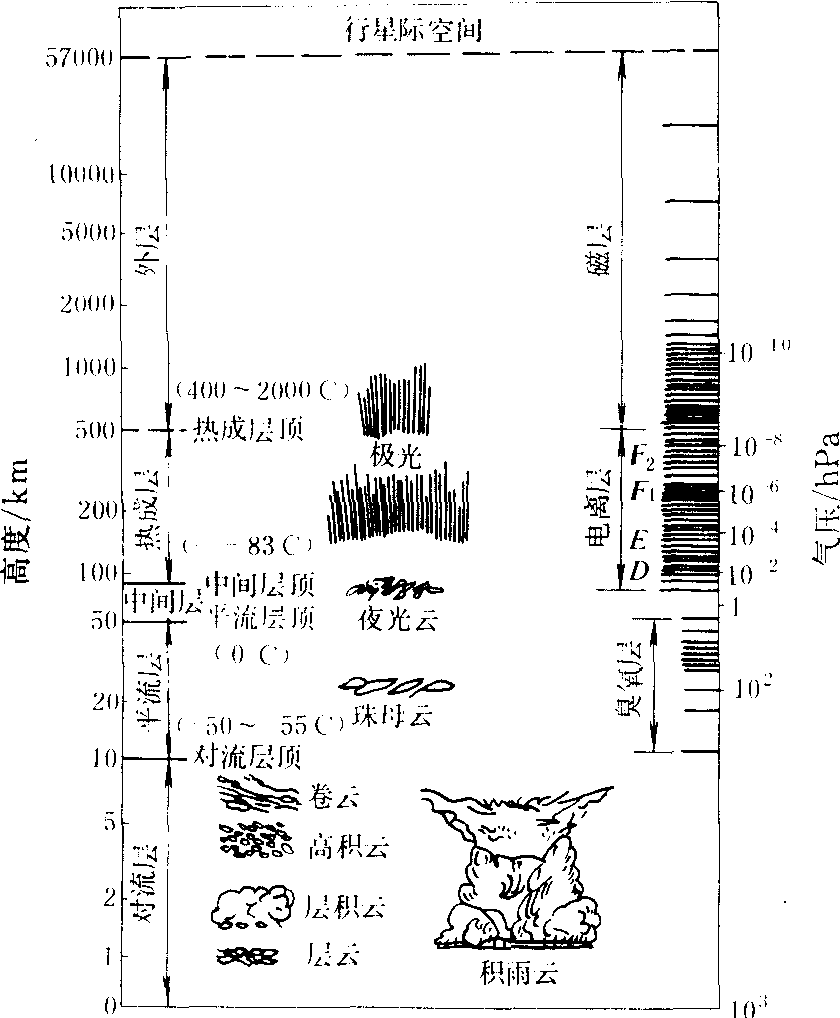

靠重力维持的地球气体外壳,又称地球大气。大气总质量约5.14×1018千克,其中50%集中在6公里以下,99%集中在35公里以下。海平面的平均气压是1013百帕,平均空气密度约为1.2千克/米3,气压与密度随离地距离的增加而近似地按指数规律变小。无明显的大气上界。大气的主要成分是氮、氧、氩, 可变成分以水汽、CO2、臭氧及悬浮杂质为主。整个大气层常按温度随高度分布特性以及外层空气特点而划分为对流层、平流层、中间层、热成层和外层。大气垂直方向上的主要特性见图1。

大气成分 大气由多种气体混合组成,除气体成分外,还悬浮有各种液体、固体、杂质(如:云雾滴、冰质粒、尘埃、盐粒、孢子、花粉等)。

在约100公里以下的大气层中,由于空气的对流运动、湍流运动及分子扩散的作用,除水汽、CO2、臭氧及悬浮杂质外, 各种主要气体混合得相当均匀。不含水汽、杂质的干空气平均分子量保持在28.966左右。海平面附近干空气的主要成分及相对含量, 见表1。

图 1 大气圈的垂直结构示意图

表 1 海平面附近干空气的主要成分

| 气 体 | 体 积 混 合 比 | 特 性 |

| 氮(N2) 氧(O2) 氩(Ar) 氖(Ne) 氦(He) 氪(Kr) 氢(H2) 氙(Xe) | 0.78083 0.20947 0.00934 18.2×10-6 5.2×10-6 1.1×10-6 0.5×10-6 0.087×10-6 | 含量基本不变 |

| 二氧化碳(CO2) 臭氧(O3) | 0.00033 (0.01-0.1)×10-6 | 含 量 可 变 |

氮和氧 大气中含量最多的成分, 占空气体积的99.03%。氧气是人类、生物呼吸不可缺少的气体。氮气是合成氨的基本原料, 也可通过豆科植物的根瘤菌固定到土壤中, 成为植物所需要的氮化合物。空中闪电路径上造成的高温, 能使氮和氧合成为氮氧化合物(N2+O2??2NO, 2NO+O2→2NO2), 经雨滴吸收后变成极稀的硝酸 (2NO2+H2O→HNO3+HNO2),进入土壤后再与其他物质化合成植物所需的硝酸态氮。

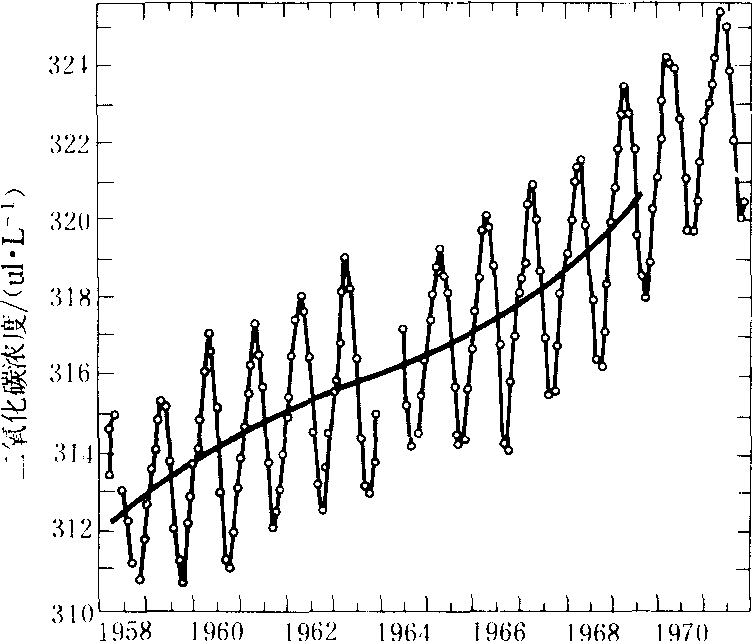

二氧化碳 在对流层下部的含量,因地因时而异,城市多(大城市CO2浓度可超过0.0005),农村少。绿色植物的光合作用能吸收CO2,放出氧气。地面附近CO2的含量又随植物的盛衰及昼夜阳光的有、无、强、弱,而发生季节变化及日变化, 且随高度改变。CO2对太阳辐射吸收弱, 但易吸收和放射长波辐射, 对大气有保暖效应(曾误称为花房效应, 见地球辐射)。由于工业发展及森林面积的减少, 大气内CO2的含量有逐渐增加的趋势(图2)。1978年CO2的含量已达332×10-6。但由CO2增多引起的气候影响目前尚无定论。

时间/a

图 2 大气内CO2浓度的变化(夏威夷岛冒纳罗亚山的月平均值)

臭氧 主要分布在10~50公里间(称臭氧层), 其最大浓度出现在20~30公里。该处的臭氧浓度常超过1×10-6, 甚至可达10×10-6。大气低层的臭氧含量少,典型浓度是5~50×10-9(未污染空气) 至500×10-9(地面污染空气)。高空的臭氧由光化反应生成, 低空的臭氧一部分从高空输来, 一部分由闪电等造成。大气中的臭氧总量很少, 如把横截面积为1厘米2的整个垂直大气柱内的臭氧订正到标准状况(气压是1013.25百帕, 温度是273K), 平均就只有0.3厘米厚的一层。臭氧浓度随纬度、时间、天气形势而异。臭氧能强烈吸收太阳光中的紫外线。使地面生物免受过多紫外线的伤害。近地面层若臭氧过多, 便对生物有害。

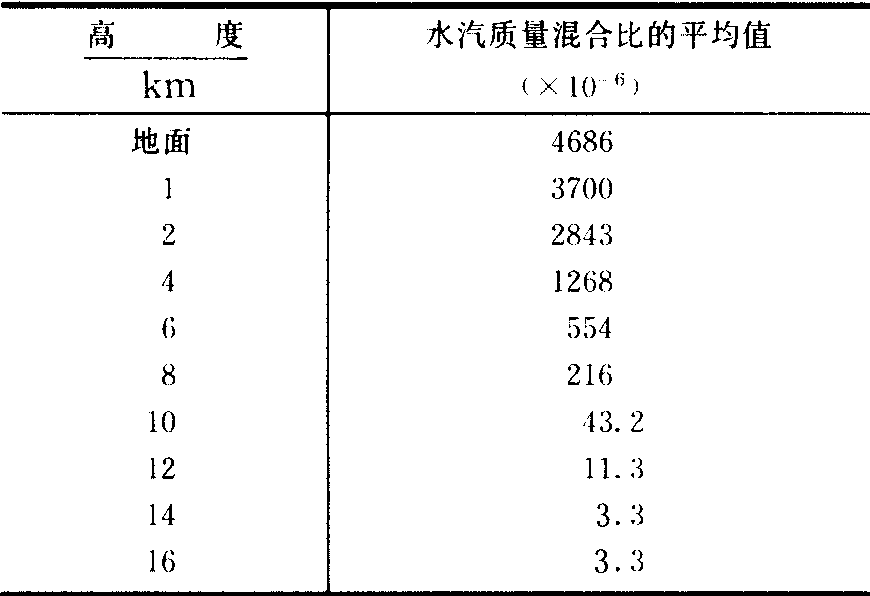

水汽 空气中的水汽含量, 随时间、地点而不同:沙漠(或极地)上水汽含量极少, 热带洋面上的水汽含量按体积百分比计算可达4%。一般情况下, 高度越高, 水汽含量越少(表2),但有时在个别气层中也偶见水汽含量随高度升高而增多的现象。水汽在大气内能发生相变, 产生云、雾、雨、露、霜等。水汽对太阳辐射吸收弱, 但易吸收和放射长波辐射, 对大气保暖效应有贡献, 水汽含量的增多能增强大气逆辐射, 能减弱地面有效辐射。

悬浮杂质 其含量及分布随时间、地点而变。它们使能见度变坏; 吸收并反射太阳辐射; 易于吸收和放射长波辐射, 影响地面和空气温度, 它们中有些能促进水汽凝结, 对云雾降水的形成起重要作用。

在100公里以上,各种气体逐渐变成为原子态。由于分子扩散作用超过了涡动扩散作用, 气体成分发生重力分离: 造成轻的气体在上、重的气体在下。空气分子量随高度增加而逐渐变小。在100~1000公里间,这一层底部以氮分子为主,其余大部分区域以氧原子为主; 1000~2400公里间, 以氦原子为主;2400~约10000公里, 以氢原子为主。

表2 中纬度不同高度上的水汽含量

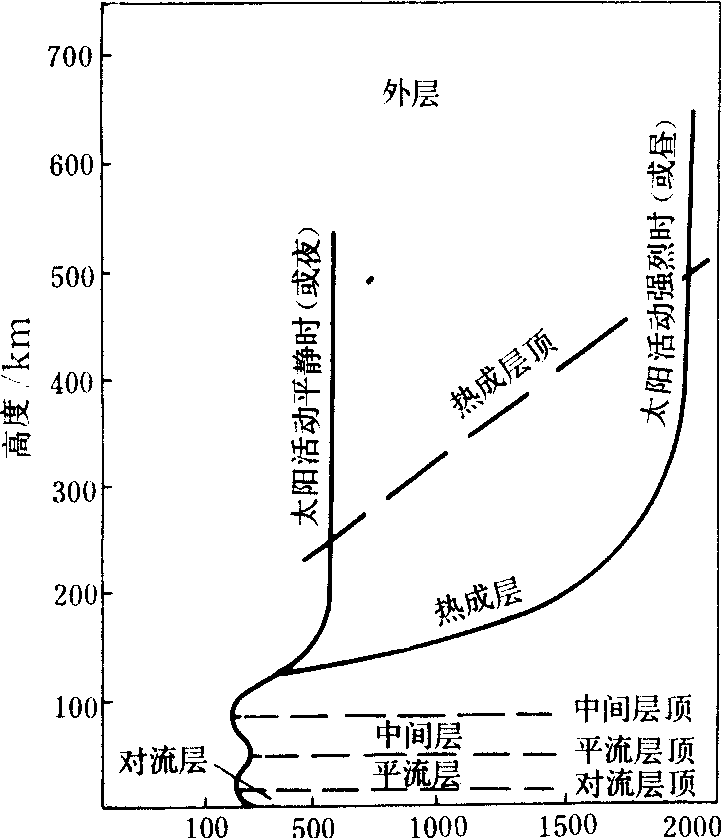

大气的垂直分层 通常根据温度随高度分布的特性及外层空气特点,把大气分成对流层、平流层、中间层、热成层、外层,如图3所示。

温度/K

图3 大气层温度的垂直分布和分层

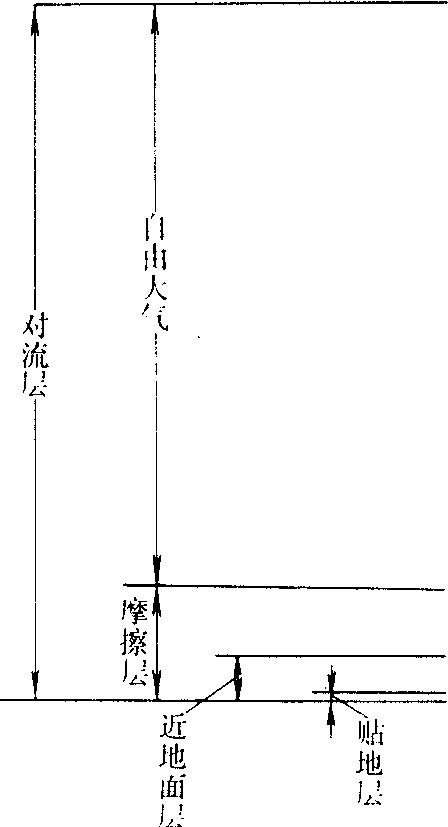

对流层 位于大气下部。其底与地表面相接,其厚度在赤道处达17~18公里,在中纬度平均是12公里左右,在极地则降至8公里左右。其中空气质量占了整个大气质量的4/5。对流层内温度随高度增加而降低。虽然温度的下降率随时间、地点而异,在某些特殊气层内常有温度随高度增加而增大的逆温现象。但一般而言,随着高度的增加有5~7℃/公里的减低率,平均减低率是6.5℃/公里。温度随高度下降的原因是由于地面能吸收到达地面的大部分太阳辐射,然后放出长波辐射,加热空气。因此相对于对流层空气来说,地面是一个热源。对流层内存在大量的湍流和对流。云、雾、降水以及猛烈风暴均发生在这一层内。对流层大气按离地面高度又可分为贴地层、近地面层、摩擦层(行星边界层)及自由大气等四个层次(图4)。❶贴地层是从地面到离地约两米以下的气层。它受地面的影响最大,温度随高度及时间的变化最为激烈。白天地面的强烈增温作用使层内的垂直温度递减率常远大于10℃/公里;夜间地面强烈辐射冷却,层内会出现强烈逆温。由于接近地面,所以岩石、土壤内的放射性气体(如氡与钍射气)及生物作用产生的气体都会影响本层下部的大气成分。温度水平分布也受地面强烈影响,顶部温度的水平分布较底部均匀,在适当选择地点后,其温度能代表相当大范围内的气温。在地面测温时百叶箱中的温度表球部规定放在本层顶部高度处。

❷近地面层是从地面到高约100米左右的气层。它在下垫面的影响下,气象要素及其梯度均有明显的变化。空气流动也有明显的湍流特点。层中热量、水汽、动量的垂直湍流输送通量随高度的变化不明显,其顶部是这些垂直湍流输送通量随高度无明显变化区的上限高度。

❸摩擦层又叫行星边界层,是从地面到高约500~2000米的气层。其中上部垂直湍流输送通量随高度的变化已趋明显,地面摩擦影响及热力影响渐渐减弱。

❹自由大气。行星边界层以上的那部分对流层属自由大气,那里基本上已不受地面摩擦影响。在中高纬度,风已服从地转风或梯度风法则,即气流几乎平行于等压线。地面的温度日变化对本层的影响很小,但地面温度的年变化对本层仍有影响。

图4 对流层的分层示意图

生物圈是地球上生物主要活动空间。分布于地表上下的大气、土壤、岩石、水域中。在大气圈内的那部分生物圈,位于对流层下部,愈近地面,生物活动愈多。贴地层是大气圈内生物活动最多的地方,对农业生产的影响最大。

对流层顶为对流层与平流层间的过渡区,厚达几百米到一、二公里。对流层顶内温度随高度增加而缓慢下降,有时甚至呈现温度随高度不变或微有增加的现象。中纬度对流层顶的温度, 约在—50~—55℃之间。

平流层 位于对流层顶至50公里之间。其下半部,温度随高度增加而升高并不快; 但其上半部, 温度随高度则增加较快。平流层内包含臭氧层。由于臭氧能吸收波长在0.2~0.31微米的太阳短波辐射, 致使平流层内温度随高度增加而增加。空气以水平运动为主,垂直对流运动十分微弱。大气污染物进入平流层后能长期存在。在高纬地区, 冬季在20~30公里高度上有珠母云, 呈虹彩色泽, 晨昏可见(见云雾现象)。平流层顶部称平流层顶, 位于离地50~55公里处, 温度已达0℃左右。

中间层 自平流层顶至85公里左右。温度随高度升高而迅速下降。有强烈的对流运动, 故有上对流层之称。中间层顶部称中间层顶,位于离地80~85公里,该处温度已低于-83℃。在中间层顶附近, 高纬地区的黄昏时刻, 有时会出现夜光云(见云雾现象)。60公里以上, 空气分子能吸收太阳紫外辐射而发生电离。习惯上又把60公里至中间层顶附近的范围称为电离层的D层。

热成层 又称热层或暖层,自中间层顶至250公里(太阳平静时)或500公里左右(太阳活动强烈时)。温度随高度增加而上升(图3)。由空气直接吸收太阳辐射(波长小于0.2微米)引起。热成层的温度变化十分大:在500公里高度上, 温度变化范围是400~1200℃, 变化情形与一天的时刻、太阳活动的强弱、纬度等有关,其日变化可达500~800℃, 日出前具有最小值, 下午二时左右具有最大值。热成层中的高温, 只能说明分子的平均动能很大。热成层上部温度不再随高度变化的高度称热成层顶。热成层顶的高度是变化的:从250公里变至500公里左右。根据热成层的电离特性,习惯上常把90~140公里间的范围称为电离层的E层, 而把140~500公里间的范围称为电离层的F层。

外层 或称散逸层。一般指500公里以上的大气。此层内温度随高度变化很少。这一层中, 空气粒子很少互碰, 中性粒子基本按抛物线轨迹运动, 有些速度较大的中性粒子, 能克服地球引力而脱离地球大气。但带电质点的运动主要受地球磁场的控制,因此500公里以上的大气也称磁层。

大气Daqi

包围着地球的空气。受地球引力作用,空气呈圈层包围着地球,其质量约5.3×1021克,占地球总质量的百万分之一,其中90%聚集在距地表15公里以下的气层内,99.9%在48公里以内,到2000—3000公里高度大气密度已极其稀薄,非常接近星际空间。因而,一些学者把2000—3000公里定为大气层的上界。大气是由氮、氧、氩、二氧化碳、氖、氦……等多种气体混合组成,其中氮、氧、氩是最主要成分,分别占总体积的百分之78.9、20.95、0.93,三者之和占99. 96%,其余气体含量甚微,总量不足0. 04%。大气中还有少量水汽和固态、液态杂质集中在大气低层。大气层在垂直方向上的温度、运动状况和电离状态都有明显差异,一般划分为五个层次。❶对流层,是大气的最底层,层厚有十几公里,是大气各层中最薄的一层,但它却集中了大气质量的四分之三和几乎整个大气中的水汽和杂质。这一层大气的热量主要来自地表面,因而愈接近地面气温愈高,愈向高空气温愈低,气温的垂直变化率大约是0.6℃/100米。对流层大气还因为水平方向受热不均(海洋和陆地)和冷、暖气流交汇、地表起伏不平等影响,经常处于对流运动状态,因而称为对流层。对流的高度在赤道地区达到17—18公里,中纬度地区12公里左右,到极地仅有8公里。空气的对流运动不仅把低空的水汽、杂质输向高空,而且降低了上升气流的温度,造成了水汽凝结和云、雨形成,以致对流层成为大气中风起云涌,天气变化最活跃的一层。

❷平流层,从对流层顶到55公里。这层大气的热量主要来自对太阳辐射(主要是紫外辐射)的吸收。由于空气分子特别是臭氧垂直分布的特点,造成了平流层温度的垂直分布是随高度升高递增的。这种温度分布非常不利于对流运动的形成和维持,却利气流平流运动发展,因而称为平流层。臭氧等气体分子在吸收太阳辐射(紫外辐射)的同时,本身也发生分解和电离,结果分子状态的氧同原子状态的氧相结合形成臭氧。形成的臭氧又在紫外辐射作用下发生分解。这样,臭氧在不断形成和分解的动态变化中维持着臭氧层,它成为生物免受太阳辐射中有害辐射伤害的保护层。

❸中间层,从平流层顶至85公里间大气层。由于强烈吸收太阳辐射的臭氧的减少,气温的垂直分布是随高度递减的,到顶部下降到190k以下,成为整个大气层中的最低温。

❹暖层,从中间层顶到250公里(太阳宁静期)—500公里(太阳活动期)的大气层,大气直接吸收太阳辐射获得能量,温度垂直分布是随高度而升温。大气中N2、O2、O气体在强烈太阳紫外辐射和宇宙射线作用下处于高度电离状态,形成了电离层。据探测,100—200公里的E层和200—400公里间的F层电离程度最强,而位于80—90公里高度的D层电离程度较弱。电离层的强度随太阳活动的变化而脉动。电离层具有反射无线电波的能力,使无线电波在地面和电离层之间经过多次反射,传播到远方。

❺外逸层,500公里以上的大气层,是大气层的最外一层,气体十分稀薄,是向星际空间过渡层。大气层对于地球上生物圈、水圈、岩石圈、冰雪圈和人类有着非常密切的关系,它的任何变化都会对人类和自然界产生深远影响。

大气

见“大气圈”。

大气atmosphere

又称地球大气。由于重力作用而维持在地球上的气体层。由多种气体混合组成。它的总质量约为5.14×1018 kg,其中50%集中在6 km以下大气层,99%集中在35 km以下,99.9%集中在50 km以下。海平面的平均大气压是1 013 hPa,平均空气密度约为1.2kg·m-3,气压与密度随离地距离的增加而近似地按指数规律减小。

- 《联合国贸易和发展会议/国际商会多式联运单证规则》

- 《联合航空规章(欧洲)》

- 《联邦航空条例(美国)》

- 《舍赫拉查达》交响组曲

- 《艺概·文概》

- 《花仙——卓瓦桑姆》

- 《苏报》案

- 《苏联共产党(布)历史简明教程》名词解释

- 《英藏敦煌文献——汉文佛经以外部分》

- 《英语阅读丛书》词汇

- 《英雄》交响曲

- 《莱比锡总汇报》的查封

- 《营造法式》彩画研究

- 《董美人墓志》实用技法与练习

- 《蒙古秘史》词汇选释

- 《蒙特利尔议定书》缔约方第11次会议

- 《表达和维护职工群众具体利益的几个规律性问题》

- 《袁宏道:文学理论与实践》

- 《西北大学学报》(哲学版)

- 《西厢记》鉴赏辞典

- 《论企业职工中的“情绪领袖”》

- 《论毛泽东同志关于刑法学的光辉思想及重要贡献》

- 《论语——散文艺术的萌芽》

- 《论语》《孟子》词典

- 《论语》与日本文学