大雁塔

即雁塔。此名晚出,因大于小雁塔而名,并为现代通用。

大雁塔

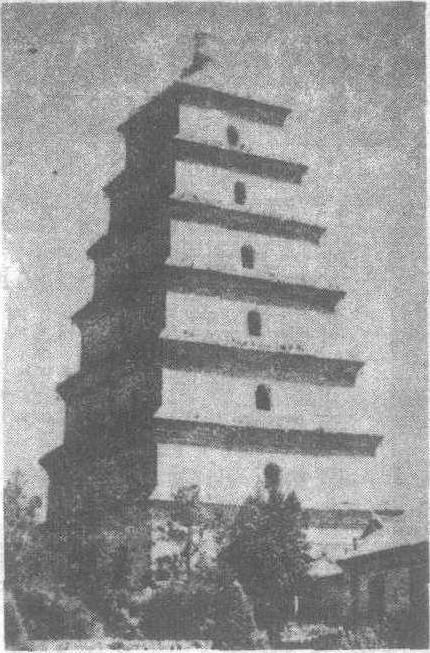

大雁塔坐落在西安市和平门外4公里的慈恩寺内,原名慈恩寺塔,为著名唐塔和阁楼式砖塔。据《慈恩寺三藏法师传》记载,摩揭陀国王有一僧寺,一日有群雁飞过,忽一雁离群落羽,摔死地上,僧人惊异,认为雁即菩萨,众议埋雁建塔纪念,故名大雁塔。

寺院是647年(唐贞观二十年)太子李治为追念文德皇后而在隋元通寺基础上扩建的。652年(唐永徽三年),慈恩寺主持僧玄奘为保护由印度带回的600多部佛经,奏请唐高宗批准在寺内西部建成大塔。塔初建成时,仅有砖表土心5层,高18丈。武则天701-704年(大足元年至长安四年),增建为10层。后经战乱毁坏,仅留下7层。到后唐明宗李嗣源930-933年(长兴年间)重修。明代又在塔的外表增砌面砖加以保护,形成今日大雁塔的面貌。塔由塔基和塔身两部分构成,统高64.1米,呈方形锥体,塔身各层壁画均砖砌扁柱和阑额,柱上施大斗,每层四面正中各有一拱门。塔中心有方形塔室,室内有阶梯,可盘旋而上至塔顶。

塔基南门两侧有唐代书法家褚遂良书写的两方石碑。西面的是唐太宗李世民撰的《大唐三藏圣教序》,东面是唐高宗李治为圣教序作的《大唐三藏圣教序记》。碑上刻有许多浮雕,是研究唐代文化、绘画、雕刻艺术的珍贵资料。

从唐代开始,每到正月十四、十五、十六三日,大慈恩寺内都举行“雁塔庙会”,文人墨客汇聚这里,进行“雁塔题名”,杜甫、岑参、高适等著名诗人都在此处留下许多赞美大雁塔的诗词。现在这里已成为西安市的主要旅游景点之一。1961年3月经国务院批准,将大雁塔定为全国重点文物保护单位。

地址:西安市雁塔路 邮编:710006

电话:86-29-85219199

247 大雁塔

在陕西西安市慈恩寺内。寺建于唐贞观年间,太子李治(后即位为高宗)为报母恩而建,成为当时最大佛教寺院。唐玄奘由印度取经回国后,居此译经。唐永徽三年(652)高宗资助建塔,以藏佛经。塔高64米,共七层,塔身砖体,呈方形角锥状。塔内有楼梯,盘旋达顶层,登塔而望,市容一览无余。塔南面镶嵌唐太宗和高宗撰、唐褚遂良书的石碑二通,字体秀丽,遗为后世名碑。

大雁塔

唐造明修砖塔。位于陕西西安市南4公里的慈恩寺内。原系高宗为其母追荐冥福而建,本名慈恩寺塔。后因一大雁垂羽摔死该处,僧人附会菩萨降凡,众议埋雁建塔纪念,故名大雁塔。现塔经唐大历年间改建和明代重修。合塔身连基座总高64.1米,塔南面两侧镶嵌唐太宗撰《大唐三藏圣教序》和唐高宗撰《大唐三藏圣教序记》碑二通,由著名书法家褚遂良书写。塔门楣、门框上的阴线刻图像,亦为珍贵的艺术品。

大雁塔Dayanta

原名“慈恩寺塔”。唐代阁楼式砖塔之一。位于今陕西西安市南4公里的慈恩寺内。寺为唐高宗李治给他母亲追孝冥福而创建。唐永徽三年(公元652年)建塔,初为砖表土心5层方形。长安年间,纯用青砖改修为方形7层,楼阁式样,登塔攀梯也改成盘道。大历年间又改建为11层。由于战火破坏,剩下7层,明代又在外表加砌面砖加以保护残塔。大雁塔高59.9米,塔基座东西45.9米,南北48.8米,高4.2米,总高64.1米。塔南面两侧镶嵌初唐大书法家褚遂良所书李世民撰“大唐三藏圣教序记”碑2尊。塔的门楣、门框,以阴线雕刻唐代建筑图案,线条流畅遒劲,画面严谨,是研究中国古代建筑的重要资料。

大雁塔

大雁塔

全国重点文物保护单位。位于南郊慈恩寺内。唐太宗贞观二十一年(647),皇太子李治(高宗)为追念母亲文德皇后,在隋代无漏寺原址上重建寺院,易名“大慈恩寺”。高僧玄奘入寺主持并译经。永徽三年(652),玄奘为贮存自印度带回的梵文经典而建此塔。塔初为五层,砖表土心。武则天时增建两层,大历年间改建为十层,后经战火余七层;或谓武则天改建为十层,唐末遭兵火而存七层。岑参《与高适薛据同登慈恩寺浮图》诗云“七层摩苍穹”,大历诗人章八元《题慈恩寺塔》称“十层突兀在虚空”,可见塔身确历经演变。至明,塔有残坏,外表加砌面砖予以保护,即为今塔。塔初随寺名,称慈恩寺塔。雁塔之名,始见唐诗人许玫《题雁塔》诗。相传,玄奘西天取经,曾见五级浮图,名为雁塔,慈恩寺塔即依其样而建,故名。佛经故事,一日,古印度摩揭陀国僧人见雁群飞过,不禁自语:“我们今已无食充饥,菩萨应知此事。”话音未落,一雁离群坠地。众僧以为坠雁为菩萨化身,遂葬雁建塔,取名雁塔。今塔七层,砖砌楼阁式,高64.1米,平面呈方形,内为空筒结构,自下而上逐层显著向内收分,整体状如方锥。塔门东、西龛分别镶嵌唐太宗撰《大唐三藏圣教序》和唐高宗撰《大唐三藏圣教序记》碑,皆由褚遂良书,书法遒逸雅丽,为传世书艺名碑。天宝十一载(752)秋,杜甫约高适、岑参、薛据与储光羲,共登大雁塔赋诗;元和四年(809)三月十七日,白居易和李十二、白行简等同登塔赋诗,皆为文坛千古美谈。大雁塔以其悠久历史,已成为古城西安的标志性建筑物。

大雁塔

位于西安城南慈恩寺内,是唐高宗永徽三年(公元652年),玄奘在大慈恩寺里翻译佛经时,为存放经书而建的。初建时只有5层,后改为10层。武则天长安年间重修时又改为7层,即现在的七层楼阁式砖塔。高59.9米,塔基座东西45.9米,南北48.8米,高4.2米,合底座与塔身总高64.1米。外观呈方形角锥体,高大雄伟,古朴庄严,是我国楼阁式砖塔的典型,内有盘梯,可盘旋而上,每层设有方形塔室,四方有拱门,可俯视西安城貌。

大雁塔

大雁塔在西安市南四公里处的慈恩寺中。这座寺是唐高宗李治为追荐他死去的母亲文德皇后兴建的,大雁塔在慈恩寺西院,建于永徽三年。贞观十九年,玄奘由印度取经回国,先在弘福寺译经。慈恩寺建成后,便移入此寺专译佛经,创立法相宗,并倡议修建大雁塔。这是一座经塔,玄奘用它贮藏从印度带回的经象。建塔时,他亲自担筐运送砖石。塔基仿照印度鞑𠋆国佛塔的范式, 作塔五层, 最下一层作雁形,塔上建有相轮、露盘,每层贮藏佛经,最上层置太宗所作 《大唐三藏圣教序》 碑,褚遂良书写,称 “雁塔圣教”,是书法中的精品。武则天当政时,于长安年间将塔修到10层,唐末遭兵火,余7层。圣教序碑嵌在塔下南门洞两侧壁间。塔西门楣刻有 “释迦说法图”,以阴线刻画,画面严谨线条遒劲。

慈恩寺规模很大,最盛时有十几进院落,1897间房。又因地近风景区曲江,所以唐代诗人凡来长安,都要游寺登塔凭眺长安风光。大雁塔内部仿木构楼阁式,四面辟门,沿阶梯可盘旋登塔顶。诗人来此观览,往往要吟诗抒发感想,《全唐诗》中,与慈恩寺有关的作品不胜枚举。杜甫《登慈恩寺塔》 就是其中最有名的一首。杜甫在诗中写道: “高标跨苍穹,烈风无时休。自非旷士怀,登兹翻百忧。方知象教力,足可追冥搜。仰穿龙蛇窟,始出枝撑幽。七星在北户,河汉声西流。羲和鞭白日,少昊行清秋。秦山忽破碎,泾渭不可求。俯视伹一气,焉能辨皇州? 回首叫虞舜,苍梧云正愁。惜哉瑶池饮,日晏昆仑丘。黄鹤去不息,哀鸣何所投? 君看随

阳雁,各有稻梁谋。” 这首诗描写了慈恩寺塔及其周边美丽绝纶的旖旎风光,同时诗人又触景生情,抒发了自己对当时政治的忧虑,表达了诗人的爱国胸襟。同去登塔的诗人高适、岑参描写塔之高也有佳句,高适说: “秋风昨夜至,秦寒多清旷。千里何苍苍,五陵郁相望。” 岑参说: “秋色从西来,苍然满关中。五陵北原上,万古青濛濛。” 都是写登塔四望,只见关中一片濛濛青苍的视觉感受,大气磅礴,雄健壮逸。大历诗人章八元 《题慈恩寺塔》则说: “十层突兀在虚空,四十门开面面风。却怪鸟飞平地上,自惊人语半天中。”写出了作者登塔后鸟瞰关中平原的惊喜之情和新奇之感。

慈恩寺塔在唐代还是进士金榜题名的地方。唐代设科举取士,进士科最难考,录取人数很少。考中进士的人先在曲江举行宴会,叫做曲江会。然后集中到慈恩寺,推派擅长书法之人,把考中者的名字刻在砖上。白居易27岁中进士,同时考中的有17人,白居易最年轻,所以得意地吟道: “慈恩塔下题名处,十七人中最少年。” 后来文人也常把 “慈恩题名” 当作风雅之事来模仿,现在慈恩寺中还可以看到不少题名的碑石。

大雁塔

大雁塔在西安市南四公里处的慈恩寺中。这座寺是唐高宗李治为追荐他死去的母亲文德皇后兴建的,大雁塔在慈恩寺西院,建于永徽三年。贞观十九年,玄奘由印度取经回国,先在弘福寺译经。慈恩寺建成后,便移入此寺专译佛经,创立法相宗,并倡议修建大雁塔。这是一座经塔,玄奘用它贮藏从印度带回的经象。建塔时,他亲自担筐运送砖石。塔基仿照印度鞑𠋆国佛塔的范式, 作塔五层, 最下一层作雁形, 塔上建有相轮、露盘,每层贮藏佛经,最上层置太宗所作 《大唐三藏圣教序》碑,褚遂良书写,称 “雁塔圣教”,是书法中的精品。武则天当政时,于长安年间将塔修到10层,唐末遭兵火,余7层。圣教序碑嵌在塔下南门洞两侧壁间。塔西门棚刻有 “释迦说法图”,以阴线刻画,画面严谨线条遒劲。

慈恩寺规模很大,最盛时有十几进院落,1897间房。又因地近风景区曲江,所以唐代诗人凡来长安,都要游寺登塔凭眺长安风光。大雁塔内部仿木构楼阁式,四面辟门,沿阶梯可盘旋登塔顶。诗人来此观览,往往要吟诗抒发感想,《全唐诗》中,与慈恩寺有关的作品不胜枚举。杜甫 《登慈思寺塔》就是其中最有名的一首。杜甫在涛中写道: “高标跨苍穹,烈风无时休。自非旷士怀,登兹翻百忧。方知象教力,足可追冥搜。仰穿龙蛇窟,始出枝撑幽。七星在北户,河汉声西流。羲和鞭白日,少昊行清秋。秦山忽破碎,泾渭不可求。俯视但一气,焉能辨皇州? 回首叫虞舜,苍梧云正愁。惜哉瑶池饮,日晏昆仑丘。黄鹤去不息,哀鸣何所投?君看随阳雁,各有稻梁谋。”这首诗描写了慈恩寺塔及其周边美丽绝伦的旖旎风光,同时诗人又触景生情,抒发了自己对当时政治的忧虑,表达了诗人的爱国胸襟。同去登塔的诗人高适、岑参描写塔之高也有佳句,高适说: “秋风昨夜至,秦寒多清旷。千里何苍苍,五陵郁相望。”岑参说: “秋色从西来,苍然满关中。五陵北原上,万古青濛濛。”都是写登塔四望,只见关中一片濛濛青苍的视觉感受,大气磅礴,雄健壮逸。大历诗人章八元 《题慈恩寺塔》则说: “十层突兀在虚空,四十门开面面风。却怪鸟飞平地上,自惊人语半天中。”写出了作者登塔后鸟瞰关中平原的惊喜之情和新奇之感。

慈恩寺塔在唐代还是进士金榜题名的地方。唐代设科举取士,进士科最难考,录取人数很少。考中进士的人先在曲江举行宴会,叫做曲江会。然后集中到慈恩寺,推派擅长书法之人,把考中者的名字刻在砖上。白居易27岁中进士,同时考中的有17人,白居易最年轻,所以得意地吟道: “慈恩塔下题名处,十七人中最少年。”后来文人也常把 “慈恩题名” 当作风雅之事来模仿,现在慈恩寺中还可以看到不少题名的碑石。

大雁塔

中国古塔。位于陕西省西安市南郊慈恩寺内,始建于唐永徽三年(652),为安置玄奘从印度带回的佛经而建,为砖砌楼阁式塔,初建时为5层,高60m,后倒塌。武则天长安年间(701~704)重建,高10层,后遭兵火。唐长兴年间(930~933)修缮,保存为现在的7层,高63.25m,底边各长25m,整体呈方形角锥状。

大雁塔

位于西安市和平门外雁塔路南端大慈恩寺内。唐高宗永徽三年(652),玄奘法师上表请求在大慈恩寺内翻经院造塔,以保存从印度带回的佛经与佛像。塔为玄奘亲自设计,高5层,砖面土心,不可攀。后砖缝草木丛生,塔身塌损。武则天时重建并增高为10层,塔身内部亦改成空心。人们可以登临塔顶远眺。唐末,塔上部倒塌,仅剩7层。后唐安重霸整修,保持7层格局。现塔7层,高64米。呈方形锥体,每层四面各有砖券拱门一个,檐四角悬挂铃铛,塔内有梯道可直攀顶层。塔底层西侧石门楣上雕刻有唐代建筑图案和佛像等线刻画,为现存唐代线刻画的上品。塔南门东西两侧的砖龛中,嵌有李世民、李治分别撰写的《大唐三藏圣教序碑》和《述三藏圣教序记碑》,称颂玄奘法师献身佛教事业的精神,由初唐书法家褚遂良书写。大雁塔造型简洁疏朗,气势雄伟,为仿木制楼阁式砖塔。唐代称此塔为慈恩寺浮图或慈恩寺塔。据《大唐西域记》记载,西域称佛塔为“窣堵波”,又谓“亘娑”,唐言“雁”,证明雁塔的得名由梵文“亘娑”音译而来。以后塔虽经改建,雁塔之名沿用至今。雁塔题名始于唐初,唐中宗神龙年间成为定例。士子考取进士之后,都要登上雁塔赋诗并留名于雁塔之下。“雁塔题名”被视为人生一大荣耀之事。

大雁塔

唐代佛塔。位于陕西省西安市和平门外。贞观二十二年(648年),李治(即唐高宗)为追念母亲文德皇后的“慈母之恩”,在长安城南的晋昌坊修建“慈恩寺”。永徽三年(652年),玄奘建议朝廷在寺内修大雁塔,保存他从印度带回的佛经、佛像,玄奘亲自设计并为修建大雁塔背石运砖。初建时为5层高60米。外表砌砖,内填土,不可攀登。武则天和王公贵族于长安年间施钱重建,塔高增至10层,到天宝十一年(752年)经兵火又成为7层。后唐时曾加以修缮。明万历年间又重修饰,加木梯,现在的大雁塔是这次修饰的面貌。现塔7层,高64米,底为方形,每边长25米,通体呈方形角锥体。塔的外形仿楼阁,塔座为砖砌方形高台,塔身砖砌,中砌外突的砖柱。每层塔室的四周均有砖券拱门,可供凭栏远眺。塔内有木梯可攀登至塔顶。塔的底层南门两侧镶嵌唐太宗撰《大唐三藏圣教序》和高宗撰《大唐三藏圣教序记》石碑两通,均为褚遂良所书。塔身四面门楣、门框上有线刻的佛像和天王像,系唐朝雕刻的精品。另外,唐中宗神龙年间后,皇帝在雁塔南的曲江对录取的进士赐宴,时人称为“探花宴”。宴后新录取进士在雁塔下题名,他日如果有人当上将相,则改用红笔书写。大雁塔1961年被国务院确定为全国重点文物保护单位。