019 屯田制

历代封建政府为取得军队给养或税粮,用士兵、谪戍免刑罪人或召募农民垦种国有土地的措施。一般称屯田,有军屯、民屯之分。屯田始于秦,形成于汉,后世几乎历朝皆有,其名则始见于桑弘羊轮台屯田奏议。秦始皇时蒙恬率军30万屯戍朔方,建置34县,徙谪戍实边,迁民3万户至“新秦”屯垦。西汉屯田始于文、景,盛于武帝。文帝时,晁错建议徙民实边,文帝纳行之。大规模屯田起于武帝,仅元朔二年(前127)、元狩四年(前119)两次徙民即达80万,还有大量备边戍卒参加屯垦。宣帝时赵充国在金城屯田,并提出一套理论,为后世历代王朝行屯之依据。西汉屯田多在边地,东汉又在三辅等内地行屯。汉末建安元年(196),曹操在许下募民屯田,得谷百万斛,后推行到所辖各州郡,军屯、民屯皆有,效果显著,为魏并蜀、晋平吴提供了物质基础。曹操时民屯不隶属州县,各地设田官管理,直属大司农。屯田农民称屯田客,用官牛耕者,收获官六民四;自有牛耕者,官民对分。军屯士兵称田兵或士,产品分配基本与民屯同,只有沿边戍守士兵收获全部归入军仓。从西汉至曹魏,屯田已形成制度,以后历代均在此基础上有所增减和变更。唐、宋时屯田与营田并称,民屯多称营田。元代屯田遍及内地和边陲,军屯由卫所军垦种,故称卫所屯田。明代屯田规模庞大,约60余万顷。除军屯、民屯外,还有商屯。明行开中法,盐商为换取盐引在边地募民垦种的屯田为商屯,亦称盐屯,至弘治五年(1492)废止。清承明制,但屯田规模较小,多在边疆,收效亦微。

屯田制tuntianzhi

国家强制农民或士兵耕种国有土地,征收一定数额田租。渊源于西汉,至曹魏形成一套完整的制度。西汉前元十一年(前169),汉文帝以罪人、奴婢和招募的农民戍边屯田,汉武帝调发大批戍卒屯田西域。但当时屯田主要集中于西、北部边陲,主要方式为军屯,且规模不大。东汉末年,战争连年不断,社会生产力遭到极大破坏,土地荒芜,人口锐减,粮食短缺,形成了严重的社会问题。建安元年(196),曹操采纳枣祇、韩浩的建议,在许都(今河南许昌)附近进行屯田。屯田的土地是无主和荒芜的土地。劳动力、耕牛、农具是镇压黄巾起义中掳获的,有一部分劳动力号称为招募其实是被迫而来的。据说当年屯田收获谷物百万斛,缓解了社会矛盾。“于是州郡列置田官,所在积谷,征伐四方,无运粮之劳,遂兼并群贼,克平天下”(《三国志·魏书·武帝纪》注引《魏书》)。曹魏屯田有民屯和军屯两种。民屯每50人为1屯,屯置司马,其上置典农都尉、典农校尉、典农中郎将,不隶郡县。收成与国家分成:使用官牛者,官6民4;使用私牛者,官民对分。屯田农民不得随便离开屯田。军屯以士兵屯田,60人为1营,一边戍守,一边屯田。曹魏屯田对安置流民,开垦荒地,恢复农业生产发挥了重要的作用,为曹操统一北方创造了物质条件。但屯田制的剥削较重, 屯田农民被束缚在土地上,身分不自由,屯田士兵则更加艰苦。三国时期,吴、蜀也都实行过屯田,只是规模和成就都不及曹魏。曹魏后期,屯田剥削量日益加重,分配比例竟达官8民2的程度,引起了屯田民的逃亡和反抗。屯田土地又不断被门阀豪族所侵占,于是屯田制逐渐破坏了。咸熙元年(264)政府宣布废除民屯。兵屯虽然继续存在,但作用已经不大了。

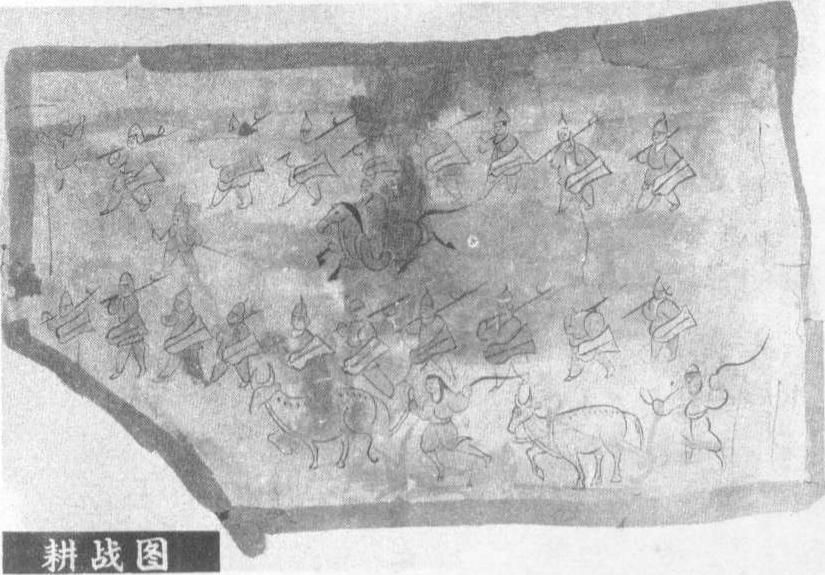

甘肃嘉峪关魏晋墓砖画